Три года аромунской государственности. Как итальянские фашисты создали Пиндское княжество в оккупированной Греции

Так, в Югославии активно проявляли себя македонские и хорватские националисты, которые не были согласны с фактической концентрацией власти в стране в руках сербской династии Карагеоргиевичей и ее сербского окружения. Хорваты постоянно соперничали с сербами, а македонцы, поддерживаемые Болгарией, утверждали, что Македония должна быть или в составе Болгарии, или самостоятельным государством, но никак не частью Югославии с сербским доминированием. За спиной националистов и сепаратистов во многих восточноевропейских странах стояли Германия или Италия, стремившиеся поделить Восточную Европу и, в частности, Балканский полуостров, на сферы влияния.

Италия традиционно питала особый интерес к Адриатическому побережью Югославии, к Греции и Албании. С целью упрочения своего влияния в регионе итальянские власти поддерживали некоторые местные националистические движения. Даже в Греции — практически моноэтничном по сравнению с той же Югославией государстве — и то активизировались национальные меньшинства, поддерживаемые итальянским правительством — албанцы, аромуны и мегленорумыны. С их помощью Италия хотела развалить Грецию и установить свою гегемонию в юго-западной части Балканского полуострова. Так появились марионеточные государства, о которых сегодня практически никто и не помнит.

Аромуны и мегленорумыны — кочевники греческих гор

Аромуны — небольшая романоязычная народность в южной части Балканского полуострова, вместе с родственными мегленорумынами (мегленитами) — в языковом отношении близки к румынам, однако в силу специфики образа жизни сохранили более архаичные и аутентичные черты. Аромуны и мегленорумыны были известны на Балканах под именем «влахи» (собственно румын называли валахами). Численность аромунов и мегленорумынов никогда не была высокой. В настоящее время на территории Греции, Албании, Македонии, Болгарии и Румынии проживает в совокупности около 300 тысяч аромунов, в Северной Греции и Македонии — около 20 тысяч мегленорумынов. Исторически балканские «влахи» исповедовали православие, но часть аромунов в Албании и мегленорумынов в Греции во время османского владычества на Балканах приняла ислам суннитского толка.

Аромуны — небольшая романоязычная народность в южной части Балканского полуострова, вместе с родственными мегленорумынами (мегленитами) — в языковом отношении близки к румынам, однако в силу специфики образа жизни сохранили более архаичные и аутентичные черты. Аромуны и мегленорумыны были известны на Балканах под именем «влахи» (собственно румын называли валахами). Численность аромунов и мегленорумынов никогда не была высокой. В настоящее время на территории Греции, Албании, Македонии, Болгарии и Румынии проживает в совокупности около 300 тысяч аромунов, в Северной Греции и Македонии — около 20 тысяч мегленорумынов. Исторически балканские «влахи» исповедовали православие, но часть аромунов в Албании и мегленорумынов в Греции во время османского владычества на Балканах приняла ислам суннитского толка. И аромуны, и мегленорумыны традиционно занимались отгонным овцеводством. Примечательно, что они фактически сохранили традиционные для себя занятия и способы ведения хозяйства, присущие еще доримскому периоду. По сути дела, аромуны и мегленорумыны — это потомки иллирийских племен Балкан, подвергшихся постепенной романизации вследствие завоевания региона Римской империей. Отсутствие высокоразвитого хозяйства, культуры и малочисленность обусловила второстепенные и даже третьестепенные роли, которые играли представители этих этносов в балканской политической истории. Мегленорумыны вообще не знали государственности, аромуны в Средние века имели несколько небольших государственных образований. Самым значительным из них была Великая Влахия (не путать с Валахией, располагавшейся на территории современной Румынии). Она существовала на территории греческих Фессалии и Пинда в XIII-XIV вв., возникнув вследствие ослабления Византии и получения фактической независимости союзами влашских племен.

В 1390-х гг. территория Великой Влахии была завоевана турками. Тем не менее, османские власти слабо контролировали ситуацию в горных районах, населенных кочевыми и полукочевыми влашскими племенами, вследствие чего последние сохраняли автономию во внутренних делах, но и не играли серьезной роли в политической жизни.

Помимо Великой Влахии на Балканах существовало еще несколько государственных образований, созданных аромунами — Малая Влахия, Старая Влахия, Верхняя Влахия, Влахоринхия. Однако назвать их государствами в полном смысле этого слова достаточно сложно. После окончательного установления власти Османской империи в этом регионе, история влашских государственных образований прекратилась на несколько столетий. За это время влахи впитали многие элементы культуры соседних народов — не только греков и славян Македонии, но и албанцев, турок, цыган.

Помимо Великой Влахии на Балканах существовало еще несколько государственных образований, созданных аромунами — Малая Влахия, Старая Влахия, Верхняя Влахия, Влахоринхия. Однако назвать их государствами в полном смысле этого слова достаточно сложно. После окончательного установления власти Османской империи в этом регионе, история влашских государственных образований прекратилась на несколько столетий. За это время влахи впитали многие элементы культуры соседних народов — не только греков и славян Македонии, но и албанцев, турок, цыган. Несмотря на то, что у аромунов было крайне неразвито собственное национальное движение и отсутствовала традиция государственности, они внесли большой вклад в историю многих балканских государств. Речь идет об ассимилированных аромунах, точнее — греках, сербах, албанцах аромунского происхождения, которые считали себя в большей степени патриотами своих государств, нежели выразителями интересов аромунского этноса.

Муссолини ставил на аромунов

Ситуация стала меняться в период, предшествовавший началу Второй мировой войны. Итальянское правительство, рассматривавшее Грецию и Югославию как сферы своих военно-политических интересов, решило опереться на национальное меньшинство аромунов и мегленорумынов, поскольку последние относились к романоязычным народам и, соответственно, могли рассматриваться как родственные в лингвистическом и этническом отношении итальянцам. Связи с аромунскими и мегленорумынскими политическими кругами итальянцы установили через посредничество Внутренней македонской революционной организации (ВМРО), которая также сотрудничала с Италией, выступая в качестве противника Югославии и югославского королевского правительства. Тесные связи ВМРО и аромунского движения обусловливались тем, что аромуны проживали и на территории Македонии, между македонскими славянами и аромунами существовали достаточно тесные культурные связи. Лидер ВМРО Иван Михайлов был женат на аромунке Мельпомене Кырнычевой (1896-1964) — террористке, убившей болгарского социалиста Тодора Паницу.

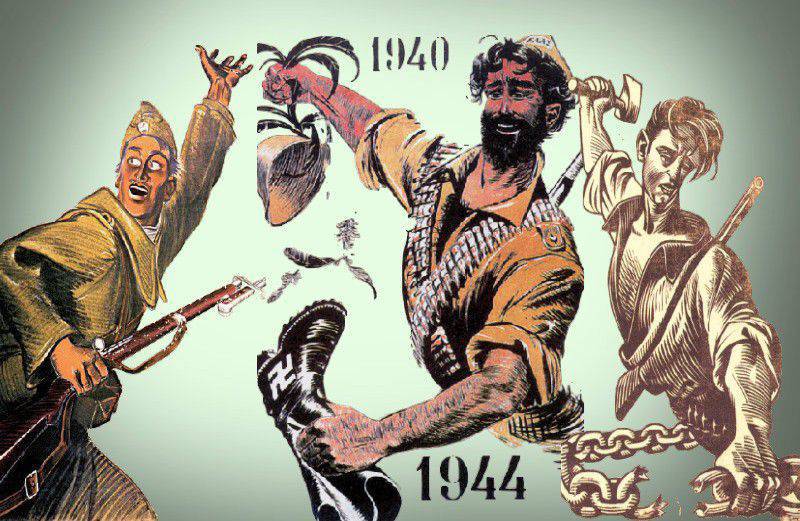

Вторая мировая война на Балканах началась с итальянского вторжения в Грецию 28 октября 1940 г. Его итальянский дуче решил предпринять самостоятельно, без обращения за содействием к Гитлеру, поскольку был обижен на последнего за чрезмерную, по мнению Муссолини, германскую активность на Балканах — в той части Европы, которую итальянцы считали своей сферой влияния. В 5.30 утра итальянские войска напали на Грецию с территории Эпира. Бенито Муссолини рассчитывал, что марш-бросок итальянской армии на Балканах будет стремительным и принесет молниеносную победу над слабой Грецией. Однако греки показали высокий боевой дух и умение воевать. Итальянцы «завязли» в Греции на всю осень 1040 г., зиму 1940-1941 гг. В марте 1941 г. из Италии были переброшены дополнительные войсковые соединения. Однако грекам и в этот раз удалось отразить наступление агрессора, после чего на помощь Италии была вынуждена прийти Германия.

Несравненно более подготовленный и хорошо вооруженный вермахт стал решающим козырем в войне стран «оси» против Греции. Тем более, что большая часть греческих дивизий была сосредоточена на итальянском фронте — по границе с Албанией, откуда шло наступление итальянских войск. Однако вермахт использовал в качестве базы для нападения на территорию Греции Болгарию. Греческое командование, не ожидавшее вторжения со стороны Болгарии, не могло выдвинуть против вермахта более шести дивизий. Слабость обороны на болгарском фронте сыграла ключевую роль в поражении греческой армии. В течение достаточно короткого времени немцам удалось разгромить не только большую часть греческих вооруженных сил, но и пришедших им на помошь англичан. Боевые действия против Греции и Югославии продлились 24 дня — с 6 по 29 апреля 1941 г. Германская армия потеряла 2,5 тыс. военнослужащих убитыми, 3 тыс. пропавшими без вести и 6 тыс. ранеными. Вместе с тем, в плен было взято 375 тыс. солдат и офицеров армии Югославии и 225 тыс. солдат и офицеров армии Греции. Кроме того, серьезные потери понес экспедиционный корпус Великобритании, сражавшийся на стороне греков — погибло, было ранено и попало в плен около 12 тыс. британских, австралийских, новозеландских солдат и офицеров.

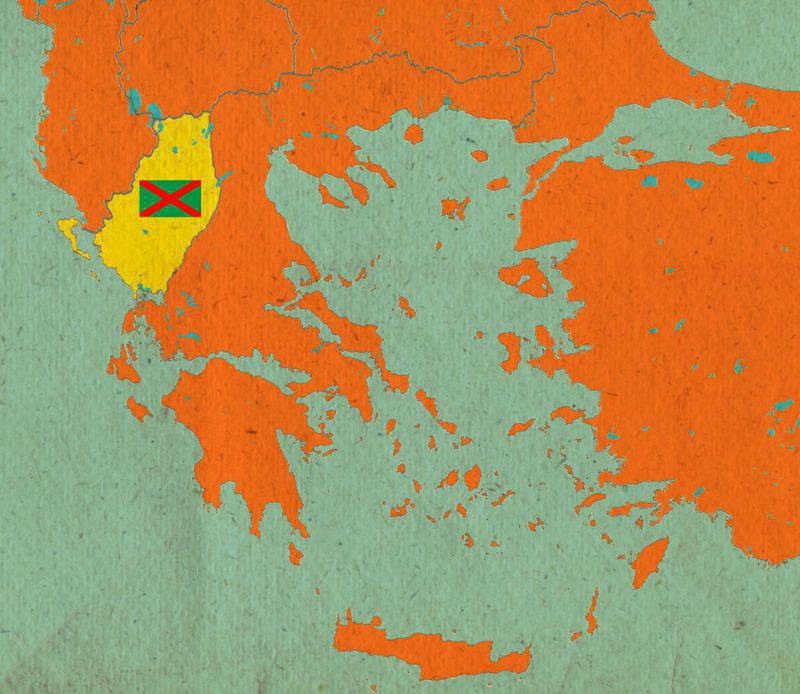

Территория Греции была поделена на оккупационные зоны союзников. Германия взяла под контроль важнейшие города Греции — Афины, Салоники и Эдессу, а позже — большую часть острова Крит. Часть Северо-Восточной Греции, Фракия и Восточная Македония досталась Болгарии, территория которой использовалась германскими войсками в качестве плацдарма и базы для нападения на Грецию. Остальная часть страны — ее западные и южные территории, в том числе и горы Пинд, где проживали аромуны и мегленорумыны, вошла в состав итальянской оккупационной зоны.

Здесь следует немного рассказать и о националистических настроениях в среде аромунов и мегленорумынов. Первоначально развитие аромунской идентичности ставила перед собой в качестве важной задачи по ослаблению Османской империи, Греции и славянского мира Австро-Венгрия. Однако к тому времени, как австро-венгерское руководство серьезно заинтересовалось этим вопросом, многие аромуны уже ассимилировались греческим, албанским, славянским окружением. Во время обострения отношений Румынии и Греции в период перед Первой мировой войной, Румыния пыталась использовать аромунское национальное меньшинство в своих интересах. Однако в целом аромуны оставались индифферентны к этим попыткам Бухареста, и лишь незначительная часть греческих влахов стала проводниками румынской политики. После окончания Первой мировой войны многие прорумынские аромуны эмигрировали в Румынию. Там они попали под влияние румынских националистических движений, с которыми себя и ассоциировали. С другой стороны, среди аромунов, остававшихся в Греции, было много искренних патриотов Эллады. Последний фактор в конечном итоге и обусловил неудачу эксперимента итальянцев по созданию аромунского государства в горах Пинда.

В горах Пинд была предпринята попытка создания нового государственного образования. Предполагалось, что под итальянским протекторатом здесь будет существовать Пиндско-Мегленское княжество. Это марионеточное государство итальянское правительство пыталось выдать за пример национального самоопределения аромунского и мегленорумынского меньшинства на территории Греции. Естественно, что встал и вопрос о том, кто будет князем новообразованного государства аромунов и мегленорумынов.

Буйный Алкивиад — первый князь Пинда

Выбор итальянского руководства, фактически осуществлявшего реальное управление территорией Пинда, пал на лидера аромунской националистической организации «Римский легион» греческого аристократа аромунского происхождения Алкивиада Диаманди ди Самарина (1893-1948). Уроженец высокогорной деревни Самарина, расположенной в самой высокой точке Греции, Алкивиад Диаманди был сыном аромунских торговцев. Поскольку семья жила в достатке, юноша смог после окончания начальной школы в родном селении поступить в греческий лицей в Салониках, а затем отбыть на учебу в Румынию, которая служила центром притяжения для греческой влашской (аромунской и мегленорумынской) молодежи. В Бухаресте Алкивиад окончил Коммерческую академию и после вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты, поступил добровольцем в действующую армию. В румынской армии Алкивиад служил офицером, затем был демобилизован и отправился в Албанию.

В 1918 г. Алкивиад Диаманди был в числе создателей недолго просуществовавшей Республики Корча, которая первоначально и должна была стать государством аромунского населения Албании и Греции. Именно в годы Первой мировой войны Алкивиад Диаманди связался с итальянцами. Он завязал дружбу с активистами фашистского движения, поддерживал приход к власти Бенито Муссолини. Отношения с Римом стали еще прочнее после победы в Италии фашистской партии. В то же время, Диаманди тесно сотрудничал и с румынским правительством, поскольку находился в поиске покровителей для реализации проекта аромунского государства. Романоязычные Италия и Румыния представлялись ему двумя крупнейшими участниками балканской политики, способными заступиться за малочисленное аромунское меньшинство. Впрочем, Диаманди был все же не столько националистом и борцом за права аромунского этноса, сколько — авантюристом и, возможно, агентом итальянских и румынских спецслужб, выполняющим соответствующие задания в целях ослабления греческой государственности.

Алкивиад Диаманди объявился в Греции, где официально проживал, пользуясь статусом вице-президента Национальной нефтяной компании Румынии, занимавшейся поставками нефти. Параллельно Диаманди занимался поставками пиломатериалов — то есть, был достаточно успешным предпринимателем. Коммерческую деятельность Диаманди совмещал с политической, а также с не менее бурной приватной жизнью — так, он подрался в одном из баров Пирея с капитаном греческого военно-морского флота и был ранен осколком стекла от бутылки. Шрам, полученный во время драки в кафе, впоследствии облегчал работу греческой контрразведки по поиску Диаманди.

Все время нахождения в Греции Диаманди находился под наблюдением греческой контрразведки, видевшей в нем работающего под прикрытием коммерсанта агента румынской разведки, направленного для разжигания антигреческих настроений в среде аромунского населения Греции. В конце концов, Диаманди пытались выслать из страны, однако ему удалось избежать депортации и остаться на территории Греции. Когда осенью 1940 г. началась итало-греческая война, Диаманди предложил услуги итальянскому Генеральному штабу и стал служить в качестве переводчика при начальнике Генштаба Альфредо Гуццони.

После первого поражения и отступления итальянской армии Диаманди также выехал в Албанию, но весной 1941 г., с итальянскими войсками, вновь вернулся в Грецию. На территории Эпира, Фессалии и части Македонии ему предстояло возглавить «Автономное государство Пинда». Именно Диаманди стал разработчиком концепции государственного устройства Пинда. По мнению Диаманди и его сторонников государство влахов должно было взять за образец модель Швейцарской конфедерации — ведь влахи практически не знали государственности в полном объеме и были свободолюбивым конгломератом племен, которые и следовало объединить в кантоны, составляющие княжество — конфедерацию.

В сентябре 1941 г. командовавший итальянской дивизией «Пинероло» генерал Чезаре Бенелли предложил создать аромунские подразделения в нескольких населенных пунктах Пинда. Кроме того, по предложению итальянского генерала должны были быть сформированы жандармские подразделения, укомплектованные аромунами и македонскими болгарами. Однако командир Третьего армейского корпуса не одобрил планы генерала Бенелли. Впоследствии и сам генерал в значительной степени разочаровался в аромунах, поскольку последние в большинстве своем были настроены не столько проитальянски, сколько корыстно и стремились лишь к собственному обогащению и утверждению на административных постах. Тем временем, Диаманди создал «Пятый Римский легион», сформированный из нескольких сотен аромунских добровольцев. Значительную часть легионеров составляли обычные горные разбойники, а также бывшие полицейские осведомители, лица без определенных занятий. Всего Диаманди удалось собрать не более 1000 человек, поскольку большинство греческих военных аромунского происхождения от службы в легионе отказались. Задачей легиона провозглашалось создание аромунского государства на территории Пинда, Эпира, Фессалии, Македонии и Южной Албании. Итальянцы мирились с существованием легионеров Диаманди, поскольку последние выступали в качестве решительных противников греческого партизанского движения и оказывали неоценимые услуги итальянцам в ведении разведки и борьбе с партизанским движением.

В сентябре 1941 г. командовавший итальянской дивизией «Пинероло» генерал Чезаре Бенелли предложил создать аромунские подразделения в нескольких населенных пунктах Пинда. Кроме того, по предложению итальянского генерала должны были быть сформированы жандармские подразделения, укомплектованные аромунами и македонскими болгарами. Однако командир Третьего армейского корпуса не одобрил планы генерала Бенелли. Впоследствии и сам генерал в значительной степени разочаровался в аромунах, поскольку последние в большинстве своем были настроены не столько проитальянски, сколько корыстно и стремились лишь к собственному обогащению и утверждению на административных постах. Тем временем, Диаманди создал «Пятый Римский легион», сформированный из нескольких сотен аромунских добровольцев. Значительную часть легионеров составляли обычные горные разбойники, а также бывшие полицейские осведомители, лица без определенных занятий. Всего Диаманди удалось собрать не более 1000 человек, поскольку большинство греческих военных аромунского происхождения от службы в легионе отказались. Задачей легиона провозглашалось создание аромунского государства на территории Пинда, Эпира, Фессалии, Македонии и Южной Албании. Итальянцы мирились с существованием легионеров Диаманди, поскольку последние выступали в качестве решительных противников греческого партизанского движения и оказывали неоценимые услуги итальянцам в ведении разведки и борьбе с партизанским движением. Под руководством Диаманди действовал влашский парламент, в большей степени выполнявший декоративные функции. Тем не менее, он принял ряд законов, предполагавших ограничение использования греческого языка, переименования городов и сел с греческих названий на романские, распространение аромунского и итальянского языков. 1 марта 1942 г. Алкивиад Диаманди издал манифест, опубликованный в местной прессе и подписанный ведущими аромунскими интеллектуалами — адвокатом Никола Матусси, профессором Димасом Тиутрасом, адвокатом Василакисом Георгиосом, профессором Толи Паста, профессором Коста Николеску и некоторыми другими авторитетными представителями аромунского национального меньшинства.

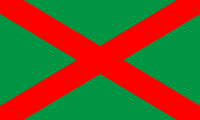

Флаг Пиндско-Мегленского княжества включил в себя традиционные итальянские цвета — красный и зеленый.

Флаг Пиндско-Мегленского княжества включил в себя традиционные итальянские цвета — красный и зеленый.Деятельность Диаманди, находившая поддержку у Италии, вызвала симпатии и у руководства Румынии, где к этому времени утвердился режим маршала Иона Антонеску. Диаманди было предложено сделать Пиндское княжество ассоциированным с Королевством Румыния государством. Другой вариант подразумевал передачу княжества под управление правившей в Италии королевской Савойской династии. После активизации в Греции партизанского движения, Диаманди был вынужден бежать из Пиндского княжества в Румынию. После свержения монархии и установления коммунистического режима он был арестован 21 февраля 1948 г. и в июле того же года скончался в префектуре полиции в Бухаресте (судя по всему, аромунский политик просто был забит до смерти румынскими контрразведчиками).

Отъезд Диаманди в Румынию вновь озадачил итальянское руководство необходимостью поиска князя для Пиндского государства. Временно обязанности руководителя этого квазигосударственного образования были возложены на адвоката Никола Матусси (1898 — после 1981). Активист аромунского националистического движения, Матусси был земляком Алкивиада Диаманди по селению Самарина в Пиндских горах. Некоторое время, с 1923 по 1926 гг., он возглавлял Коммунистическую партию, однако затем был исключен. Потом Матусси примкнул к «Римскому легиону» Диаманди и был назначен премьер-министром Пиндско-Мегленского княжества. В июне 1942 г., после отречения Диаманди от престола, Матусси стал регентом государства, но в 1943 г. также был вынужден оставить пост и бежать в Румынию. После свержения монархии, Никола Матусси, как пособник фашистов, был приговорен в коммунистической Румынии к длительному тюремному заключению и двадцать лет провел в местах лишения свободы. Лишь в 1964 г. он вернулся в Грецию, где был признан невиновным в военных преступлениях и в дальнейшем проживал в Афинах.

Потомок печенегов

На посту правителя Пиндско-Мегленского княжества Матусси сменил новый ставленник итальянцев — граф Дьюла Иштван Чеснеки ди Милвань (1914 — после 1970). Как понятно по характерным имени и фамилии, Дьюла Чеснеки ди Милвань по национальности был венгром, точнее — венгерским аристократом печенежского происхождения, поскольку свой род он возводил именно к древним печенегам, некогда кочевавшим на территории современной Венгрии и впоследствии растворившимся в венгерской нации. Симпатию итальянского командования Дьюла Чеснеки ди Милвань заслужил большим вкладом в продовольственное обеспечение итальянских войск, дислоцированных в Греции и Югославии — он снабжал хлебом итальянские подразделения.

Дьюла родился в семье венгерского аристократа Ференца Чеснеки и дочери торговца зерном Марии Ханджак, однако после окончания Первой мировой войны семья Чеснеки понесла серьезные убытки, так как значительная часть их имущества была национализирована сербскими властями. Дьюла перешел на службу в венгерскую армию, учился в военном училище в Италии, где и заинтересовался фашистской идеологией и эстетикой. Молодой аристократ не был чужд поэзии и переводил на венгерский язык Габриэле д’Аннунцио. В 1940 г. Дьюла участвовал в присоединении к Венгрии Северной Трансильвании, за что получил от венгерского диктатора адмирала Миклоша Хорти медаль. Потом некоторое время граф входил в состав тайного совета при формальном монархе Хорватии короле Томиславе II, однако покинул его по причине несогласия с руководством усташей. В августе 1943 г. под именем Юлий I граф Дьюла Чеснеки ди Милвань был провозглашен великим воеводой Македонии и регентом Пиндско-Мегленского княжества. Графа поддерживало итальянское правительство Бадольо, которое сотрудничало с ним в вопросах об эвакуации итальянских войск с Балканского полуострова.

Дьюла родился в семье венгерского аристократа Ференца Чеснеки и дочери торговца зерном Марии Ханджак, однако после окончания Первой мировой войны семья Чеснеки понесла серьезные убытки, так как значительная часть их имущества была национализирована сербскими властями. Дьюла перешел на службу в венгерскую армию, учился в военном училище в Италии, где и заинтересовался фашистской идеологией и эстетикой. Молодой аристократ не был чужд поэзии и переводил на венгерский язык Габриэле д’Аннунцио. В 1940 г. Дьюла участвовал в присоединении к Венгрии Северной Трансильвании, за что получил от венгерского диктатора адмирала Миклоша Хорти медаль. Потом некоторое время граф входил в состав тайного совета при формальном монархе Хорватии короле Томиславе II, однако покинул его по причине несогласия с руководством усташей. В августе 1943 г. под именем Юлий I граф Дьюла Чеснеки ди Милвань был провозглашен великим воеводой Македонии и регентом Пиндско-Мегленского княжества. Графа поддерживало итальянское правительство Бадольо, которое сотрудничало с ним в вопросах об эвакуации итальянских войск с Балканского полуострова. В сентябре 1943 г. «князь Юлий» был смещен со своего поста и арестован гитлеровским гестапо. Причиной ареста стало не только сотрудничество Дьюлы Чеснеки с новыми антифашистскими властями Италии, но и сомнительная с точки зрения гитлеровского национал-социализма внутренняя политика, которую князь пытался проводить на территории своих владений. Политические взгляды Дьюлы не были типичны для восточноевропейского ультраправого тех лет. Во-первых, он утверждал, что мегленорумынское и аромунское население Пиндского княжества является не румынами, а потомками кочевников — печенегов, в соответствии с чем он, как представитель венгерского аристократического рода печенежского происхождения, и имеет все основания править в княжестве. Кстати, печенеги действительно сыграли весомую роль в этногенезе народов Восточной Европы и Балканского полуострова, вполне вероятно, что они могли составить и часть скотоводов — аромунов и мегленорумынов в горах Греции, Албании и Македонии.

Во-вторых, Дьюла Чеснеки, равным образом, как и многие другие венгерские политики, не отличался антисемитизмом, присущим германским или хорватским руководителям. Более того — замужем за евреем была сестра Дьюлы, а он лично смог спасти жизнь группе венгерских и хорватских евреев, за что впоследствии заслуги были признаны израильским правительством. Поэтому у гестапо были все основания арестовать подозрительного венгерского аристократа и аромунского монарха, но вскоре, благодаря поддержке генерала Глайзе фон Хорстенау, Дьюла был освобожден из заключения. Он эмигрировал из Венгрии и после войны жил в Аргентине, а затем в Бразилии.

После того, как граф Дьюла был низложен, некоторое время власть в княжестве формально принадлежала его брату Михаю, однако последний так и не появился на территории своего владения. Затем германское командование, к этому времени сменившее итальянцев на Балканах и проводившее достаточно жесткую политику, поставило во главе Пиндско-Мегленского княжества своего ставленника М. Хаци, который уже занимал не княжеский престол, а именовался просто военным губернатором. Однако правление Хаци также не было продолжительным. Греческие партизаны активизировали свои действия против немецких войск, оккупировавших территорию Пинда. Предложивший свои услуги немцам министр обороны Пиндо-Мегленского княжества Василь Рапутика был схвачен греческими партизанами и убит, а труп Рапутики, привязанный к спине осла, греки возили через аромунские села Пинда, желая продемонстрировать аромунскому населению, что княжеству пришел конец и единство Греции восстановлено.

После освобождения Греции партизанами и союзными войсками, Пиндско-Мегленское княжество прекратило свое существование, оставшись в истории экзотическим примером создания собственного государства аромунов и мегленорумынов. Сегодня аромуны и мегленорумыны являются национальным меньшинством в ряде балканских государств, а их постепенная ассимиляция в титульных нациях Греции, Албании, Македонии, Болгарии и Румынии заставляет Европейский Союз выделять денежные средства на поддержку языка и национальной культуры аромунского и мегленорумынского населения Балкан.

Провал аромунского десанта

Однако освобождение Греции от гитлеровской оккупации не означало окончательного отказа гитлеровцев от амбиций на Балканах. Хотя конец гитлеровской Германии был не за горами, германские спецслужбы стремились к продолжению боевых действий на Балканах. В феврале 1945 г. были предприняты попытки высадки парашютистов на территории Греции с целью использования внутригреческого кризиса в интересах Германии. Отряд, высадившийся в Греции, был сформирован из числа аромунов — греческих граждан, мигрировавших из Греции в Румынию еще после окончания Первой мировой войны.

Многие из аромунов участвовали на территории Румынии в деятельности «Железной гвардии» и некоторых других праворадикальных организаций. Нацисты вербовали из числа бывших железногвардейцев свою агентуру, которая подготавливалась в специальных лагерях на территории Германии. В числе железногвардейцев, оказавшихся в Германии, были и выходцы из Греции аромунской национальности. Гитлеровцы им доверяли, поскольку знали фанатизм железногвардейцев, с другой стороны — греческое гражданство и владение греческим языком делали аромунских добровольцев наиболее подходящим контингентом для заброски на греческую территорию в качестве разведчиков-диверсантов.

В декабре 1944 г. в Гунтрамсдорфе, недалеко от Вены, началось формирование специального отряда из грекоязычных аромунов. Три добровольца были направлены в Гунтрамсдорф, где присоединились к 11 аромунам, отступившим из Греции вместе с германскими войсками. Среди отступивших аромунов были участники «Римского легиона», созданного в свое время Алкивиадом Диаманди. 14 бойцов специального отряда тренировались под руководством обер-лейтенанта Принца и лейтенанта Лорре, осваивая владение всеми видами стрелкового оружия, маскировку и диверсионные методы, минирование. Двое добровольцев были направлены в Мурау на курсы подготовки операторов беспроводной связи. Весь отряд прошел курс воздушно-десантной подготовки.

Первоначально планировалось забросить диверсионный отряд на парашютах в Грецию в ночь с 30 на 31 января 1945 года, однако полет был отменен по причине плохой погоды. Тем не менее, 13 февраля отряд был собран для подготовки к вылету. Отряду были выданы два радиопередатчика, два легких пулемета, два автоматических пистолета, взрывчатые вещества, детонаторы, взрыватели. Сами диверсанты были одеты в гражданскую одежду, каждый из них получил револьвер. Перед отрядом ставилась задача по информированию немецкого командования о политической ситуации в Греции, пропаганду и дезинформацию среди греческого населения. На более позднем этапе диверсанты должны были перейти к подрыву дорог и мостов. Примечательно, что не было обговорено никаких условий эвакуации диверсантов — судя по всему, аромунские добровольцы были плохо информированы о реальном положении германских войск на западном и восточном фронтах и ожидали, что в ближайшее время вермахт вернется в Грецию.

В 3 часа ночи 14 февраля 1945 г. десант был сброшен на территории Греции. Группа из семи человек не смогла выйти на связь с другими парашютистами. 17 февраля в Диакоптоне двое диверсантов вызвали подозрение тем, что не смогли найти греческих денег для оплаты счета в кафе и пытались расплатиться долларами. Разведчики были задержаны греческой контрразведкой и выдали местонахождение остальных пяти диверсантов. Позже было захвачено еще несколько диверсантов. Их допросы производились офицерами британской армии, дислоцированной в Греции. Вполне вероятно, что пойманные диверсанты были далеко не единственным отрядом, высылавшимся германским командованием в Грецию, однако о других примерах подобного десантирования разведывательно-диверсионных групп, состоявших из представителей аромунского населения, неизвестно.

Информация