У войны не женское лицо?

Древнегреческие авторы писали о них как о бесстрашных воительницах савроматских племен, кочевавших в Северном Причерноморье и близлежащих землях. В ХХ веке сообщения античных историков и путешественников были подтверждены материалами многочисленных археологических раскопок. Но не столько в отношении савроматов, сколько в отношении скифов. Хотя как раз о скифских воительницах античные авторы не писали. Действительно среди женских погребений, обнаруженных советскими, а затем и российскими и украинскими археологами, довольно значительную часть составляли погребения, в которых присутствовали предметы вооружения. Что говорить – и автору этих строк в 2001 году посчастливилось участвовать в археологической экспедиции, во время которой в городе Таганроге было раскопано погребение женщины – воина. «Огонь-баба» при жизни была точно не ниже 180 см. ростом, а в погребении помимо золотых серег присутствовал и меч – свидетельство ее принадлежности к воинам.

Как правило, воительницами становились женщины из высших слоев скифских племен. Большинство из них погибало на поле боя или умирало от ран в молодом возрасте – в 20-25 лет. Но встречаются и погребения более зрелых дам с оружием. Скажем, сорокалетние воительницы также не были редкостью. Для погибших или умерших воительниц проводились погребальные обряды, аналогичные похоронам мужчин – воинов. То есть, фактически они пользовались равными правами. С другой стороны, в низшей части скифского общества женщин-воинов практически не было – бедные скифянки занимались ведением домашнего хозяйства.

Утверждение христианства и ислама в качестве доминирующих религий на евразийском пространстве существенно снизило возможности поступления женщин на военную службу. В авраамических религиях женщина никогда не рассматривалась в качестве воительницы, хотя история Средних веков и Нового времени и в христианской Европе, и в мусульманской Азии знает немало примеров участия отдельных женщин в войнах и восстаниях. В России возможности поступления на военную службу для женщин открыл Петр Первый. В принятом при этом императоре – реформаторе Воинском уставе 1716 г. предписывалось несение женщинами службы в военных госпиталях, а также использование женского труда в хозяйственном обеспечении армии. Во время правления императрицы Екатерины II в Крыму действовала особая женская рота, куда набирали офицерских жен и дочерей. Женщины учились приемам кавалерийской атаки, занимались огневой подготовкой. Но рота просуществовала недолго и вскоре была расформирована – несмотря на то, что женщина находилась на троне Российской империи, стереотип о непригодности женщин к армейской службе был слишком глубоко укоренен в сознании и военного командования, и ближайших царедворцев.

Вспомним «кавалерист – девицу»

Тем не менее, Отечественная война 1812 года снова заставила женщин встать на защиту родной страны вместе с мужьями, отцами и братьями. Пожалуй, наиболее известен воспетый в русской литературе пример легендарной «кавалерист девицы». Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) стала первой женщиной – офицером российской императорской армии. Причем ее военная карьера началась до Отечественной войны 1812 г. Восемнадцати лет дочь гусарского ротмистра Надя Дурова была выдана замуж, однако родив сына, стать примерной женой и матерью она не смогла – вскоре она ушла от мужа, оставив бывшему супругу и ребенка. Затем Дурова влюбилась в казачьего есаула и сбежала вместе с ним в казачий полк, где служил возлюбленный. Было Дуровой тогда двадцать три года и проживая вместе с есаулом, она выдавала себя за его денщика – юношу. Позже, расставшись с есаулом, Дурова ушла в Коннопольский уланский полк. Там не надо было носить бород, в отличие от казачьего полка, поэтому Надежда не опасалась быть разоблаченной – она просто выдала себя за юношу 14 лет и была зачислена в полк рядовым. За проявленную храбрость она получила Георгиевский крест и была произведена в унтер-офицеры. Естественно, что подлинная половая принадлежность Дуровой оставалась тайной. Однако незадолго до подписания Тильзитского мира отцу все же удалось разыскать дочь. Командование полка задержало «кавалерист-девицу» и отправило в Санкт-Петербург. Там Дурову принял лично император Александр I, который был поражен ее смелостью и разрешил женщине продолжить военную службу в офицерском звании, под именем Александра Андреевича Александрова.

Тем не менее, Отечественная война 1812 года снова заставила женщин встать на защиту родной страны вместе с мужьями, отцами и братьями. Пожалуй, наиболее известен воспетый в русской литературе пример легендарной «кавалерист девицы». Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) стала первой женщиной – офицером российской императорской армии. Причем ее военная карьера началась до Отечественной войны 1812 г. Восемнадцати лет дочь гусарского ротмистра Надя Дурова была выдана замуж, однако родив сына, стать примерной женой и матерью она не смогла – вскоре она ушла от мужа, оставив бывшему супругу и ребенка. Затем Дурова влюбилась в казачьего есаула и сбежала вместе с ним в казачий полк, где служил возлюбленный. Было Дуровой тогда двадцать три года и проживая вместе с есаулом, она выдавала себя за его денщика – юношу. Позже, расставшись с есаулом, Дурова ушла в Коннопольский уланский полк. Там не надо было носить бород, в отличие от казачьего полка, поэтому Надежда не опасалась быть разоблаченной – она просто выдала себя за юношу 14 лет и была зачислена в полк рядовым. За проявленную храбрость она получила Георгиевский крест и была произведена в унтер-офицеры. Естественно, что подлинная половая принадлежность Дуровой оставалась тайной. Однако незадолго до подписания Тильзитского мира отцу все же удалось разыскать дочь. Командование полка задержало «кавалерист-девицу» и отправило в Санкт-Петербург. Там Дурову принял лично император Александр I, который был поражен ее смелостью и разрешил женщине продолжить военную службу в офицерском звании, под именем Александра Андреевича Александрова. Именно под этим именем Дурова была зачислена на службу в Мариупольский гусарский полк в звании подпоручика. Однако вскоре из гусарского полка Дурова перевелась обратно в уланы. Служила в Литовском уланском полку, во время Отечественной войны командовала полуэскадроном, принимала участие в Бородинском сражении. После получения звания поручика служила ординарцем при Михаиле Илларионовиче Кутузове, который был осведомлен о подлинной истории безусого поручика. В 1813 г. Дурова участвовала в германской кампании, штурмовала Гамбург, и лишь в 1816 г. вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. Дальнейшую долгую жизнь Дурова прожила в Сарапуле и Елабуге и умерла через пятьдесят лет после выхода в отставку с военной службы.

Однако пример «кавалерист – девицы» именно потому и стал столь известен и был воспет в отечественной литературе, что являлся исключением из общих правил. Конечно, Дурова была необычной женщиной и скорее всего ее поведение имело под собой причины психологического характера. Ведь даже после выхода в отставку Надежда Дурова ходила в мужском платье и требовала обращения к себе как к мужчине.

Сестры милосердия и сердобольные вдовы

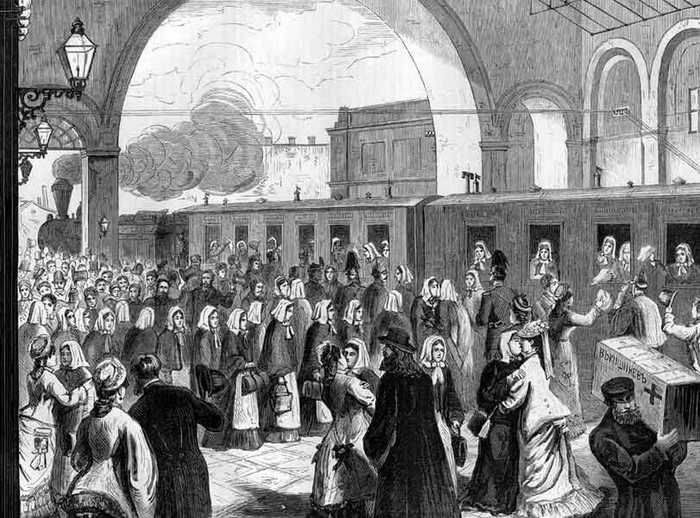

Массовое участие женщин в боевых действиях в качестве служащих вспомогательных подразделений и служб действующей армии началось в Крымскую войну. Первоначально женщины использовались в медицинской службе – как сестры милосердия. В ноябре 1854 г. в Крым было направлено 120 сестер милосердия из Крестовоздвиженской общины сестер попечения о больных и раненых воинах России. В эту общину входили женщины из всех слоев российского общества – от простых крестьянок и мещанок до жен, дочерей и вдов высшей аристократии. Первой сестрой-настоятельницей общины стала Александра Петровна Стахович – капитанская вдова. Однако вскоре ее сменила Екатерина Александровна Хитрово. Впрочем, через несколько месяцев Хитрово умерла от тифа и руководить общиной сестер стала Екатерина Михайловна Бакунина.

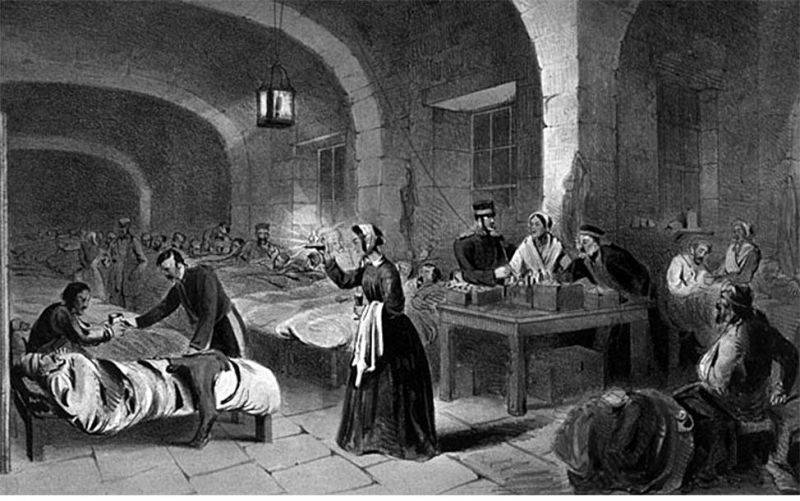

Общую координацию деятельности сестер милосердия в Крыму осуществлял знаменитый врач действительный статский советник Николай Иванович Пирогов. К началу 1856 г. общая численность сестер милосердия из Крестовоздвиженской общины, трудившихся в госпиталях российской армии, достигала более 200 человек. Врач Пирогов подчеркивал, что сестры милосердия «день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают больным чай и вино и наблюдают за служителями и за смотрителями и даже за врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помо¬гающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий».

Большая часть сестер милосердия работала в Севастополе и Симферополе, однако небольшие группы сестер находились в госпиталях Бахчисарая, Николаева, Херсона. Несмотря на то, что сестры не участвовали в боевых действиях, они также несли потери. Во время военной кампании умерло 17 сестер Крестовоздвиженской общины. Большая часть потерь в рядах добровольных медицинских помощниц пришлась на последствия эпидемии сыпного тифа.

С 13 января 1855 г. отряд из 12 сестер милосердия находился в Севастополе, работая на главном перевязочном пункте и во временном госпитале. Сестры милосердия несли суточные дежурства и помогали врачам при операциях и перевязках. Хотя почти все сестры милосердия до прибытия в Крым не имели никаких специальных медицинских знаний, со своими обязанностями они со временем справлялись все лучше и лучше, что дало повод врачу Пирогову, контролировавшему их деятельность, отзываться о вкладе сестер милосердия в военно-медицинское обслуживание действующей армии с очень большим уважением. Кстати, сестры милосердия в то время осуществляли не только санитарно-медицинские функции, но и выполняли задачи, как сказали бы сейчас, социальной защиты раненых и больных солдат. Они представляли их интересы, наблюдали за деятельностью сотрудников госпиталей и даже госпитального руководства, в том числе и вскрывая злоупотребления со стороны госпитальных руководителей.

Кроме сестер милосердия, в медицинском обеспечении Крымской войны принимала участие и еще одна группа женщин – сердобольные вдовы. В ноябре 1854 г. в Симферополь прибыло 57 сердобольных вдов, к которым позже присоединилось еще 25 местных жительниц, также принявших посвящение в эту общину. Как и сестры милосердия, сердобольные вдовы удосужились добрых слов от Николая Ивановича Пирогова. Легендарный врач отмечал, что «сердобольные вдовы при-были... в Симферополь в самое трудное и критическое время. Госпитали, еще едва организованные в различных заведениях и частных домах города, были переполнены больными и ранеными; беспрестанные транспортировки больных... препятствовали их сортировке; постоянно сырая погода значительно затрудняла сушку и перемену белья; недоставало ни рук, ни помещения, ни перевязочных средств; раны начали принимать худое свойство; показался заразительный тиф. Сестры Крестовоздвиженской общины, прибывшие за несколько недель раньше сердобольных, принявшись с большой активностью ухаживать за больными, не устояли и занемогли от изнурения и госпитальной заразы, так что сердобольные застали госпитали без женской прислуги».

На самом деле, именно сердобольных вдов и следует считать первым примером организованного использования женщин для медицинского обслуживания. Их история началась в 1814 г., после того, как в Москве и Петербурге были открыты вдовьи дома. Инициатором их создания стала Мария Федоровна – супруга давно покойного к тому времени императора Павла. Мария Федоровна считала, что вдовьи дома должны представлять собой христианские общины с жесткой дисциплиной, функционирующие по образцу православных монастырей. В то же время, Мария Федоровна не видела вдов только лишь клиентами богадельни – она считала, что их можно и нужно привлекать для помощи в медицинских учреждениях, поскольку женщины будут нежнее и заботливее обращаться с больными, нежели мужчины – врачи и фельдшера. С начала 1814 г. первые 24 вдовы отправились на дежурства в Мариинскую больницу. Так возникла община сердобольных вдов, на протяжении столетия вносившая большой вклад в помощь больным, а в военные годы – раненым подданным Российской империи. Во время Крымской кампании от болезней и лишений умерло 12 сердобольных вдов.

В 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Османской Турции. На помощь братьям-славянам устремились сотни российских добровольцев. Были среди них не только боевые офицеры, но и сестры милосердия, которые спешили исполнить привычный для них долг по помощи раненым и больным воинам. В Сербию прибыл отряд общины «Утоли моя печали» под руководством Н.Б. Шаховской. Сначала в нем насчитывалось 39 человек, потом численность сестер милосердия выросла до 118 человек. Благодаря деятельности Шаховской и ее помощниц, в Сербии было организовано несколько госпиталей, каждый из которых в день принимал до 500-600 раненых.

После того, как 12 апреля 1877 г. Александр II подписал манифест, объявляющий войну Османской империи, сотни сестер милосердия устремились в российскую армию. Как и в годы Крымской войны, среди них были женщины разного социального положения и разных возрастов. Естественно, что всеми женщинами, поступавшими в сестры милосердия, двигали разные мотивы. Кто-то руководствовался искренним стремлением помочь раненым и больным, кто-то следовал религиозным убеждениям, кто-то в большей степени действовал, руководствуясь желанием самоутвердиться. Последняя категория была достаточно многочисленной и это не могло не вызывать недовольства со стороны и других искренних сестер, и военных священников, и командования. Кстати, многие сестры милосердия были выходцами из социальных низов или разорившихся семей и участие в военной кампании становилось для них обычной работой, позволявшей свести концы с концами. В любом случае, вне зависимости от мотивации, подавляющее большинство сестер милосердия отважно и добросовестно делали свое дело, спасая тысячи раненых и поддерживая элементарный порядок в расположении госпиталей.

Еще перед началом боевых действий была создана и упорядочена система обучения сестер милосердия. Опыт Крымской войны показал, что в госпитале без медицинских знаний делать нечего. В феврале 1877 г. Врачебная община в Петербурге начала первый курс медицинской подготовки для сестер милосердия, который собрал 500 слушателей. Подавляющее большинство обучавшихся составляли русские православные женщины, однако постигали азы сестринского дела и католички (6 человек), и лютеранки (12 человек), и иудейки (7 человек). Вслед за Петербургом подготовка медицинских сестер началась на аналогичных курсах еще в нескольких городах Российской империи – в Тамбове, Полтаве, Чернигове, Курске, Саратове, Костроме и т.д.

Пока в России шла подготовка основного контингента сестер милосердия, на фронтах русско-турецкой войны уже присутствовали «ветераны» сестринских общин. Прежде всего, это были сестры Георгиевской общины – 27 женщин во главе с Е.П. Карцевой, прошедшей Крымскую войну, сестры Крестовоздвиженской общины – 32 женщины во главе с Надеждиной и Щеховской. Елизавета Петровна Карцева, возглавлявшая сестер Георгиевской общины, ко времени начала войны была уже пожилой женщиной, но также отправилась в полевые госпиталя вместе с более молодыми соратницами. Николай Васильевич Склифосовский, принимавший в качестве военного врача участие в русско-турецкой войне, был противником использования женщин в обслуживании военных госпиталей, но и он не мог не восхититься высочайшей работоспособностью и самоотверженностью сестер милосердия. Тем более, что в дни войны женщинам – врачам и медицинским сестрам пришлось побывать и под вражескими обстрелами. Как вспоминал позже Склифосовский, «эти женщины принесли много пользы на главном перевязочном пункте. И несмотря на то, что пришлось им пережить самые тяжелые испытания в памятный день 30 августа 1877 года, они вынесли все невзгоды мужественно и работали до конца. Может быть, то был единственный пример деятельности сестер милосердия под неприятельскими выстрелами».

Однако пройдет непродолжительное время – и медицинская сестра, не только ухаживающая за больными в госпитале, но и вытаскивающая раненых солдат и офицеров с поля боя, станет привычной участницей боевых действий. Тем более, что конец XIX- начало ХХ вв. стало рубежным временем и в вопросе эмансипации представительниц женского пола. Все больше женщин получало высшее образование, стремилось приносить пользу не только в семейном быту, но и на государственной службе.

В окопах Первой мировой

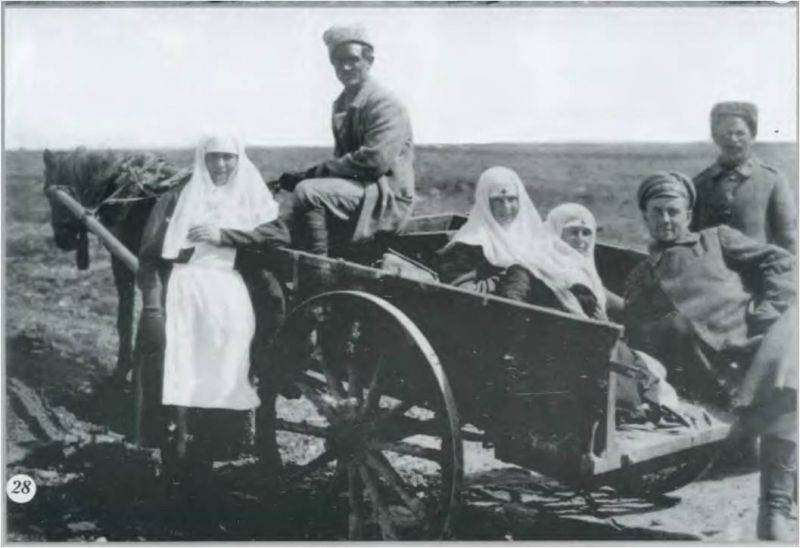

Начало Первой мировой войны, сопровождавшееся патриотическим подъемом в стране, повлекло за собой и запись сотен и тысяч женщин в сестры милосердия. Женщины ухаживали за ранеными и больными солдатами и офицерами и в тылу – в госпиталях, и на передовой. Пример для многих женщин подавала сама императрица Александра Федоровна и ее дочери Ольга и Татьяна. Они закончили курсы Красного креста и помогали в госпиталях.

Многие сестры милосердия находились на передовой. Пытаясь вывезти раненых с линии огня, сестры милосердия подвергались обстрелу. При этом они демонстрировали мужество, достойное солдат и офицеров действующей армии. Так, сестра Е.А. Гиренкова была награждена орденом Святого Георгия 4-й степени. Эта награда стала свидетельством ее мужества, проявленного в течение двух с лишним месяцев нахождения на передовой, где сестра спасла жизни многих российских солдат. При этом, в отличие от немецких сестер милосердия, для которых было характерно жестокое отношение к русским пленным и даже участие в убийствах русских раненых, наши сестры милосердия демонстрировали гуманное отношение к противнику. Раненые немцы и австрийцы лечились в русских военных госпиталях и те же сестры милосердия ухаживали за ними не менее тщательно и добросовестно, чем за русскими солдатами.

Орден Святого Георгия 4-й степени посмертно получила сестра милосердия Римма Михайловна Иванова. Эта отважная женщина, до войны учившая детей, добровольно ушла на фронт и служила в 105-м Оренбургском пехотном полку. 9 сентября 1915 г. в очередном сражении были убиты командир 1-й роты и ротные офицеры, после чего сестра милосердия бросилась в атаку во главе солдат роты. Неприятельский окоп был захвачен, но двадцатилетняя Римма Иванова получила смертельное ранение. Ее похоронили на родине, в Ставрополе.

Именно в период Первой мировой войны началась и практика принятия женщин на военную службу в строевые части. Если прежде использование женщин сводилось к их участию в медицинском и хозяйственном обеспечении войск, то во время Первой мировой войны появились женщины – телефонистки и даже строевые офицеры. Мария Исакова, занимавшаяся до начала войны конной ездой и фехтованием, обратилась к командиру казачьего полка с просьбой зачислить ее в личный состав полка. Разумеется, командир отказал. Тогда отважная спортсменка на собственные средства купила обмундирование и оружие и отправилась догонять полк. В конце концов, командир пошел навстречу Исаковой и зачислил ее в конную разведку полка.

Получившая известность в годы Гражданской войны лихая атаманша Маруся Никифорова ко времени начала Первой мировой войны находилась в эмиграции во Франции, но сумела закончить там военную школу и в 1917 г. принять участие в боевых действиях на территории Македонии, где воевал французский корпус.

С 1914 г., по высочайшему разрешению императора Николая II, в действующей армии находилась Мария Бочкарева – пожалуй, самая знаменитая русская женщина, принимавшая участие в Первой мировой войне. Ко времени начала Первой мировой войны Марии Леонтьевне Бочкаревой было уже 25 лет. Она была третьей дочерью крестьян деревни Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии – Леонтия Семеновича и Ольги Елеазаровны Фролковых. В 15 лет Мария вышла замуж за 23-летнего Афанасия Бочкарева. Однако семейная жизнь у Марии не сложилась. Муж беспробудно пил. Уйдя от него, Мария сошлась с мясником Яковом Буком. Однако вскоре его арестовали за разбои и грабежи и отправили в ссылку в Якутию. Там Бук присоединился к местным разбойникам и его перевели на поселение в таежный поселок. Туда же направилась и Мария. Однако в конце концов пьянство и образ жизни мужа вынудили ее попроситься в действующую армию. Она направила телеграмму императору, и он высочайшим разрешением дозволил ей отправиться на фронт. Там Мария Бочкарева проявила себя в высшей степени достойно, получила три медали и Георгиевский крест, дослужилась до звания старшего унтер-офицера.

С 1914 г., по высочайшему разрешению императора Николая II, в действующей армии находилась Мария Бочкарева – пожалуй, самая знаменитая русская женщина, принимавшая участие в Первой мировой войне. Ко времени начала Первой мировой войны Марии Леонтьевне Бочкаревой было уже 25 лет. Она была третьей дочерью крестьян деревни Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии – Леонтия Семеновича и Ольги Елеазаровны Фролковых. В 15 лет Мария вышла замуж за 23-летнего Афанасия Бочкарева. Однако семейная жизнь у Марии не сложилась. Муж беспробудно пил. Уйдя от него, Мария сошлась с мясником Яковом Буком. Однако вскоре его арестовали за разбои и грабежи и отправили в ссылку в Якутию. Там Бук присоединился к местным разбойникам и его перевели на поселение в таежный поселок. Туда же направилась и Мария. Однако в конце концов пьянство и образ жизни мужа вынудили ее попроситься в действующую армию. Она направила телеграмму императору, и он высочайшим разрешением дозволил ей отправиться на фронт. Там Мария Бочкарева проявила себя в высшей степени достойно, получила три медали и Георгиевский крест, дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Неудивительно, что именно Марию Бочкареву пришедшее к власти в результате Февральской революции 1917 г. Временное правительство сделало символом женского участия в войне. Мария стала одним из инициаторов формирования «женских батальонов смерти», перед которыми ставились, прежде всего, задачи агитационно-пропагандистского характера. Женщины – воины должны были показать солдатам и офицерам примеры личной доблести и мужества. 27 июня 1917 г. женский батальон численностью в 200 человек был переброшен в тыл 1-го Сибирского армейского корпуса 10-й армии Западного фронта, под Сморгонь. Батальон был придан 525-му Кюрюк-Дарьинскому пехотному полку 132-й пехотной дивизии. 8 июля батальон вступил в бой, отразив в течение трех дней четырнадцать немецких атак, а также предпринимая контратаки. Из 170 человек личного состава женского батальона погибло 30 человек и было ранено 70. Ранение – пятое за свою жизнь - получила и Мария Бочкарева, произведенная в подпоручика.

Тяжелые потери женского батальона заставили 14 августа 1917 г. нового главнокомандующего генерала Лавра Корнилова запретить использование укомплектованных женщинами подразделений на передовой. Женским частям предписывалось выполнять санитарные, охранные функции в тылу и обеспечивать связь. 1-й Петроградский батальон, которым командовал штабс-капитан А.В. Лосков, в октябре 1917 г. участвовал в защите Зимнего дворца, оставаясь одной из последних столичных воинских частей, сохранивших верность Временному правительству. 30 ноября 1917 г. женские батальоны были распущены. Многие служившие в них женщины впоследствии принимали участие в Гражданской войне. На Кубани действовал 4-й женский ударный батальон, просуществовавший до 26 февраля 1918 г.

Героический путь Гражданской и Великой Отечественной

В Красной армии женщины также несли службу. Пожалуй, их использование в красноармейских и чекистских подразделениях стало даже более масштабным, чем в императорской армии в годы Первой мировой войны. Многие девушки и женщины находились на политической работе в Красной армии. Среди них были как профессиональные революционерки с дореволюционным стажем, так и женщины и девушки, вступившие в партию уже в годы Гражданской войны. Наиболее известной женщиной – комиссаром Гражданской была Лариса Михайловна Рейснер, доводившаяся дальней родственницей потомкам Михаила Илларионовича Кутузова. Несмотря на аристократическое происхождение, она примкнула к революционному движению и в годы Гражданской была комиссаром Волжской флотилии. Бронепоездом «Власть Советов» командовала Людмила Мокиевская – также аристократка, выпускница Смольного института благородных девиц. Ее жизненный путь завершился в бою, во время операции по захвату неприятельского штаба. В 1-м партизанском отряде особого назначения, которым командовал легендарный Камо (С.А. Петросян) пулеметным взводом командовала Анна Новикова – «Анка – пулеметчица».

Евгения Михайловна Шаховская, одна из первых женщин – авиаторов, родилась в купеческой семье и в молодости вышла замуж за князя Шаховского. Еще в 1911 году она получила диплом пилота, закончив соответствующую школу в Германии. После окончания авиашколы Шаховская некоторое время работала инструктором на аэродроме – там же в Германии, а в 1913 году оставила авиацию. Это решение было принято после того, как в результате авиационной катастрофы погиб летчик Всеволод Абрамович. Была в его гибели и вина Шаховской. Посчитав для себя невозможным дальнейшее совершение полетов, Евгения Шаховская и не думала, что уже через год ей придется снова подняться в воздух. Когда началась Первая мировая война, Шаховская подала прошение императору Николаю II об отправке на фронт. В ноябре 1914 г. Шаховская стала летчицей Ковенского авиационного отряда. Но уже в декабре того же года от полетов Шаховскую отстранили и обвинили в шпионаже. Возможно – все дело было в том, что за плечами летчицы было обучение в германской авиашколе и служба на германском аэродроме. Шаховскую арестовали и приговорили к смертной казни, но император заменил казнь пожизненным заключением в женском монастыре. После революции княгиня некоторое время работала в музее, откуда ее уволили за растрату. В годы Гражданской войны она поступила на службу в Киевскую губернскую чрезвычайную комиссию. Шаховская прославилась как одна из наиболее жестоких следователей ЧК, но ее карьера контрразведчицы была прервана гибелью при сомнительных обстоятельствах – Шаховскую застрелили во время пьяной ссоры.

Воевали женщины и в рядах «третьей силы» - многочисленных крестьянских армий, предпочитавших сражаться и против белых, и против красных. Упоминавшаяся выше Маруся Никифорова командовала собственным анархистским отрядом и получила печальную известность за многочисленные проявления жестокости и криминальные наклонности. Известно, что за эти выходки ее критиковали даже товарищи по анархистскому движению, включая и Нестора Махно. Кстати, супруга последнего – Галина Кузьменко, родившая «батьке атаману» дочь Елену, также служила в махновской армии – в культпросветотделе.

Про службу женщин в рядах РККА в годы Великой Отечественной войны написано большое количество книг и статей – как научных, так и публицистических. Сотни тысяч женщин служили в действующей армии – в войсках связи, авиационных и танковых частях, противовоздушной обороне, военной разведке. Только в 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта проходило службу 3000 женщин и девушек, в 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта – 4376 женщин и девушек. Сложно найти человека, который бы никогда не слышал о легендарных «Ночных ведьмах», о подвигах советских медсестер, санитарок, связисток. Высокого звания Героя Советского Союза за годы существования советского государства было удостоено 95 женщин. Большинство из них получили награды за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Преимущественно это – летчицы и медицинские работники, участницы подпольных организаций. Кстати, в партизанском движении и подпольных организациях на оккупированной немцами территории женщины также играли большую роль.

Про службу женщин в рядах РККА в годы Великой Отечественной войны написано большое количество книг и статей – как научных, так и публицистических. Сотни тысяч женщин служили в действующей армии – в войсках связи, авиационных и танковых частях, противовоздушной обороне, военной разведке. Только в 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта проходило службу 3000 женщин и девушек, в 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта – 4376 женщин и девушек. Сложно найти человека, который бы никогда не слышал о легендарных «Ночных ведьмах», о подвигах советских медсестер, санитарок, связисток. Высокого звания Героя Советского Союза за годы существования советского государства было удостоено 95 женщин. Большинство из них получили награды за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Преимущественно это – летчицы и медицинские работники, участницы подпольных организаций. Кстати, в партизанском движении и подпольных организациях на оккупированной немцами территории женщины также играли большую роль. Сегодня, спустя семь десятилетий после окончания Великой Отечественной войны, многие тысячи женщин продолжают службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в силовых структурах. Порой они ежедневно и ежечасно рискуют жизнью. Есть настоящие героини и в рядах донецких и луганских патриотов, сражающихся в Новороссии.

Когда война пришла на мирную землю Донбасса, которая в годы Великой Отечественной была полита кровью тысяч советских граждан, многие женщины записались в ополчение. Они, как и их бабушки и прабабушки, служат в медицинских подразделениях, осуществляют связь, выполняют задачи по разведке. Есть и те, чья служба менее заметна, но от этого не менее важна – они помогают Новороссии за сотни, а то и тысячи километров от Донбасса. Собирают гуманитарную помощь, размещают беженцев, занимаются информационным обеспечением боевых действий. Все они выполняют серьезные и порой опасные задачи, но от этого не перестают быть женщинами. Матерями, женами, невестами, возлюбленными, дочерьми, сестрами и просто подругами. С праздником восьмого марта вас, дорогие, и мирного неба над головой. С уважением.

Фотография женщин ополчения Новороссии - http://soratnik-81.livejournal.com/1933933.html

Информация