Корабли и ядерные взрывы. Часть вторая

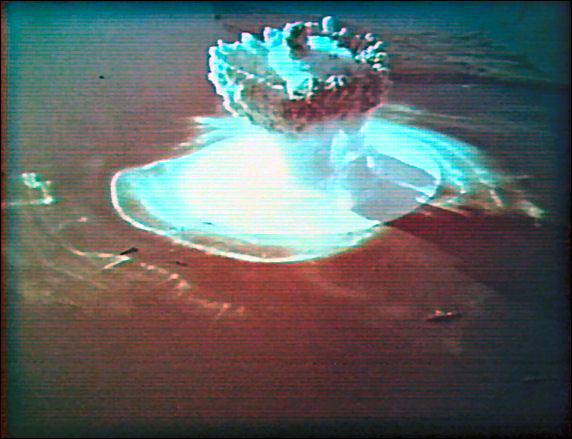

Результаты ядерных испытаний на атолле Бикини были преувеличены с целью сохранения антуража ЯО как всеразрушающего средства. На деле новейшее супероружие оказалось “бумажным тигром”. Жертвами первого взрыва “Эйбл” стали всего 5 из 77 поставленных под удар кораблей — лишь те, кто находился в непосредственной близости от эпицентра (менее 500 метров).

Необходимо отметить, что испытания проводились в условиях мелководной лагуны. В открытом море высота базисной волны была бы меньше, а разрушительный эффект от взрыва — еще слабее (по аналогии с волнами цунами, которые практически неощутимы вдали от берега).

Также свою роль сыграло скученное расположение кораблей на якорной стоянке. В реальных условиях при следовании в противоатомном ордере (когда дистанция между кораблями составляет не менее 1000 метров) даже прямое попадание бомбы или ракеты с ЯБЧ в один из кораблей не смогло бы остановить эскадру. Наконец, стоит учесть всякое отсутствие борьбы за живучесть кораблей, сделавшее их легкой жертвой пожаров и самых скромных пробоин.

Известно, что жертвами подводного взрыва “Бейкер” (мощностью 23 кт) стали четыре из восьми участвовавших в испытаниях субмарин. Впоследствии все они были подняты и возвращены в строй!

Официальная точка зрения ссылается на полученные пробоины в их прочном корпусе, однако это противоречит здравому смыслу. Российский писатель Олег Тесленко обращает внимание на несоответствие в описании повреждений лодок и способах их подъема. Для откачки воды необходимо сперва загерметизировать отсеки затонувшего корабля. Что маловероятно в случае с подлодкой, имеющей поверх прочного корпуса легкий (если взрывом смяло прочный корпус, значит, легкий корпус должен превратиться в сплошное месиво, не так ли? И как тогда объяснить их быстрое возвращение в строй?) В свою очередь, янки отказались от подъема с помощью понтонов: водолазам пришлось бы подвергать свои жизни опасности, промывая каналы под днищами субмарин для заводки тросов и стоя часами по пояс в радиоактивном иле.

Доподлинно известно, что все затонувшие лодки во время взрыва находились в подводном положении, следовательно запас их плавучести составлял около 0,5%. При малейшем нарушении равновесия (поступления внутрь ~10 тонн воды), они сразу же ложились на дно. Возможно, что упоминание про пробоины — выдумка. Столь ничтожное количество воды могло поступить в отсеки сквозь сальники и уплотнения выдвижных устройств — капля за каплей. Через пару суток, когда до лодок добрались спасатели, те уже погрузились на дно лагуны.

Если бы атака с применением ЯО происходила в реальных боевых условиях, экипаж незамедлительно принял бы меры по ликвидации последствий взрыва и лодки смогли бы продолжить поход.

Приведенные выше доводы подтверждены расчетами, согласно которым, сила взрыва обратно пропорциональна третьей степени расстояния. Т.е. даже при применении полумегатонных тактических боеприпасов (в 20 раз более мощных, чем те бомбы, что были сброшенных на Хиросиму и Бикини), радиус поражения увеличится всего лишь в 2...2,5 раза. Что явно недостаточно для стрельбы “по площадям” в надежде, что ядерный взрыв, где бы он ни произошел, сможет причинить вред эскадре противника.

Кубическая зависимость силы взрыва от расстояния объясняет боевые повреждения кораблей, полученные во время испытаний на Бикини. В отличие от обычных бомб и торпед, ядерные взрывы не смогли проломить противоторпедную защиту, сокрушить тысячетонные конструкции и повредить внутренние переборки. На расстоянии одного километра сила взрыва уменьшается в миллиард раз. И пусть ядерный взрыв был намного мощнее взрыва обычной бомбы, но, с учетом расстояния, превосходство ЯБП над конвенционным оружием оказалось неочевидным.

Примерно к тем же выводам пришли советские военные специалисты после проведения серии ядерных тестов на Новой земле. Моряки расставили на шести радиусах дюжину боевых кораблей (списанных эсминцев, тральщиков, трофейных немецких подлодок) и подорвали на малой глубине ядерный заряд, эквивалентный по конструкции СБЧ торпеды Т-5. В первый раз (1955 г.) мощность взрыва составила 3,5 кт (однако, не забывайте о кубической зависимости силы взрыва от расстояния!)

7 сентября 1957 г. в губе Черной прогремел еще один взрыв мощностью в 10 кт. Спустя месяц произвели третье испытание. Как и на атолле Бикини, испытания проводились в мелководном бассейне, при большом скоплении кораблей.

Результаты оказались предсказуемы. Даже несчастные лоханки, среди которых были тральщики и эсминцы времен Первой мировой, продемонстрировали завидную устойчивость к ядерному взрыву.

— Вице-адмирал в отставке (в то время капитан 3-го ранга) Е. Шитиков.

Члены комиссии пришли к выводу, что если бы субмарина атаковала торпедой с СБЧ конвой в таком же составе, то в лучшем случае потопила бы всего одно судно или корабль!

Б-9 через 30 ч зависла на понтонах. Вода проникла внутрь через поврежденные сальники. Ее подняли и спустя 3 дня привели в боеготовность. С-84, находившаяся в надводном положении, понесла незначительный урон. В носовой отсек С-19 через открытый торпедный аппарат попало 15 т воды, но спустя 2 дня и ее привели в порядок. "Гремящий" здорово раскачало ударной волной, появились вмятины в надстройках и дымовой трубе, но часть запущенной силовой установки продолжала работать. Повреждения "Куйбышева" были незначительными; у "К. Либкнехта" образовалась течь и его отвели на мель. Механизмы же почти не пострадали.

Стоит заметить, что эсминец “К. Либкнехт” (типа “Новик”, спущен на воду в 1915 г.) уже имел течь в корпусе ДО проведения испытаний.

На Б-20 серьезных повреждений не нашли, только через некоторые трубопроводы, соединявшие легкий и прочный корпусы, внутрь попала вода. Б-22, как только продули балластные цистерны, благополучно всплыла, а С-84, хотя и уцелела, но вышла из строя. С повреждениями легкого корпуса С-20 справился бы экипаж, С-19 в починке не нуждалась. У "Ф. Митрофанова" и Т-219 ударная волна повредила надстройки, "П. Виноградов" урона не понес. У эсминцев вновь помяло надстройки и дымовые трубы, что же касается "Гремящего", то его механизмы по-прежнему работали. Короче, больше всего на "подопытных" воздействовали ударные волны, а световое излучение — только на темную краску, выявленная же радиоактивность оказалась незначительной.

— Результаты испытаний 7 сентября 1957 г., взрыв на вышке на берегу, мощность 10 кт.

10 октября 1957 г. состоялось очередное испытание — с новой подводной лодки С-144 в губу Черная выпустили торпеду Т-5, взорвавшуюся на глубине 35 м. Стоявший всего в 240 м от эпицентра "Грозный" через какое-то время затонул, Т-218 (280 м) последовал за ним. На С-20 (310 м) затопило кормовые отсеки, и она с сильным дифферентом пошла на дно; у С-84 (250 м) повредило оба корпуса, что и стало причиной ее гибели. Обе находились в позиционном положении. Поставленный в 450 м от эпицентра "Разъяренный" пострадал довольно сильно, но затонул только спустя 4 ч. У С-19, пребывавшем на поверхности, вышли из строя вооружение и механизмы, то же было и на "П. Виноградове" (620 м). У избитого "Гремящего" появились дифферент на нос и крен на левый борт. Через 6 ч его отбуксировали на отмель, где он пребывает по сей день. Б-22, лежавшая на грунте в 700 м от места взрыва, осталась боеспособной; сохранился и тральщик Т-219. Стоит учесть, что наиболее пострадавшие корабли уже в третий раз подвергались ударам "всеуничтожающего оружия", а эсминцы-"новики" уже изрядно поизносились за почти 40-летнюю службу.

— Журнал “Техника — молодежи” №3 за 1998 г.

“Живые мертвецы”. Воздействие радиации на экипаж

Воздушные ядерные взрывы считаются “самоочищающимися”, т.к. основная часть продуктов распада уносится в стратосферу и, впоследствии, рассеивается на большой площади. С точки зрения радиационного заражения местности гораздо более опасен подводный взрыв, однако, это также не может представлять опасности эскадре: двигаясь 20-узловым ходом, корабли уже через полчаса покинут опасную зону.

Наибольшую опасность представляет сама вспышка ядерного взрыва. Кратковременный импульс гамма-квантов, поглощение которых клетками человеческого тела приводит к разрушению хромосом. Другое вопрос — насколько мощным должен быть этот импульс, чтобы вызвать тяжелую форму лучевой болезни среди членов экипажа? Радиация, несомненно, опасна и вредна для человеческого организма. Но если губительные последствия радиации проявятся лишь через несколько недель, месяц, а то и через год? Означает ли это, что экипажи атакованных кораблей не смогут продолжить выполнение задачи?

Всего лишь статистика: во время испытаний на ат. Бикини непосредственными жертвами ядерного взрыва стала треть подопытных животных. 25% погибли от воздействия ударной волны и светового излучения (очевидно, находились на верхней палубе), еще около 10% умерли впоследствии, от лучевой болезни.

Статистика испытаний на Новой Земле показывает следующее.

На палубах и в отсеках кораблей-мишеней находилось 500 коз и овец. Из тех, кто не был мгновенно убит вспышкой и ударной волной, тяжелая форма лучевой болезни была отмечена всего у двенадцати парнокопытных.

Из этого следует, что основные поражающие факторы при ядерном взрыве — световое излучение и ударная волна. Радиация, хотя и представляет угрозу для жизни и здоровья, не способна привести к быстрой массовой гибели членов экипажа.

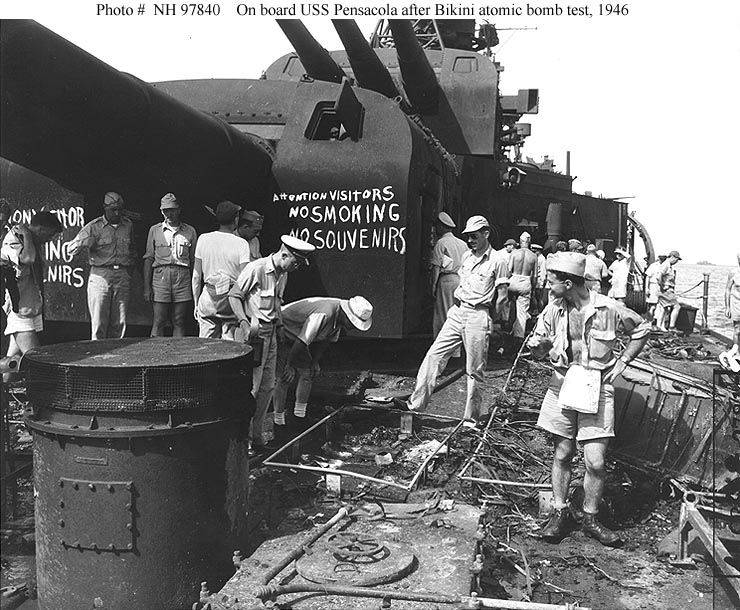

О том, насколько опасны радиационное заражение и нейтронная активация стальных конструкций кораблей говорит это фото, сделанное на палубе крейсера “Пенсакола”, спустя восемь дней после взрыва (крейсер находился в 500 м от эпицентра).

Эти данные были положены в основу сурового расчета: “живые мертвецы” станут у штурвалов обреченных кораблей и поведут эскадру в последний поход.

Соответствующие требования были разосланы во все КБ. Обязательнм условием при проектировании кораблей стало наличие противоатомной защиты (ПАЗ). Сокращение числа отверстий в корпусе и избыточное давление в отсеках, препятствующее попаданию на борт радиоактивных осадков.

Получив данные о ядерных испытаниях, зашевелились в штабах. В результате родилось такое понятие, как “противоатомный ордер”.

Сказали своё слово медики — были созданы специальные ингибиторы и антидоты (йодид калия, цистамин), ослабляющие воздействие радиации на человеческий организм, связывающие свободные радикалы и ионизированные молекулы, ускоряющие процесс вывода из организма радионуклидов.

Теперь атака с применением ЯБЧ не остановит конвой, доставляющий боевую технику и подкрепления из Нью-Йорка в Роттердам (в соответствии с известным сценарием Третьей мировой). Прорвавшиеся сквозь ядерный огонь корабли высадят десант на вражеском берегу и окажут ему огневую поддержу крылатыми ракетами и артиллерией.

Применение ЯБЧ неспособно решить вопрос с отсутствием целеуказания и не гарантирует победы в морском бою. Для достижения желанного эффекта (причинение тяжких повреждений) требуется подрывать заряд в непосредственной близости от вражеского корабля. В этом смысле ЯО мало отличается от конвенционного оружия.

Источники:

"Техника — молодежи" №3 за 1998 год.

Олег Тесленко. "Корабли сильнее атомного взрыва!"

Информация