Румынские добровольцы. Боевой путь дивизий «Тудор Владимиреску» и «Хориа, Клошка ши Кришан»

Мечта о «Великой Румынии»

Целью румынских националистов, утвердившихся у власти в стране, было возрождение «Великой Румынии». Хотя такого государства никогда не существовало в природе, националисты утверждали, что Румынии исторически принадлежат не только земли Молдавии, но и земли Одесской, Винницкой и Николаевской областей Украины — так называемая «Транснистрия». Согласно этой концепции, население указанных территорий составляют обрусевшие румыны, а отнюдь не русские и украинцы. Соответственно, Румыния, вступая во Вторую мировую войну на стороне Германии, рассчитывала присоединить эти земли к своей территории. Тем более, что Германия не разрешала Румынии выдвигать территориальные претензии на Трансильванию, входившую в состав Венгрии, и Добруджу, обещанную Болгарии.

— Адольф Гитлер и маршал Антонеску

Восточную границу Великой Румынии националисты планировали провести по Южному Бугу, хотя высказывались идеи о доведении ее до Днепра. Ультрарадикальные румынские политики призывали установить границу по Уралу, чтобы создать для размножения румынского народа максимально широкое пространство. Конечно, планы по расширению румынской территории до Урала не могли вызвать ничего, кроме улыбки, но относительно захвата Румынией территории части Украины и Молдавии не возражала и Германия. Румыния пошла на союз с Германией в том числе и потому, что стремилась воспрепятствовать росту прокоммунистических настроений на своей территории. Хотя в Румынии, в отличие от, скажем, Греции или Югославии, коммунистические настроения не пользовались таким влиянием. Румынское крестьянство, составлявшее основную часть населения страны, было в основной своей массе консервативным, находившимся под сильным влиянием православной церкви и придерживавшимся антисемитских настроений. Среди коммунистов было много румынских евреев, поэтому крестьяне не были склонны поддерживать компартию. Вызывала опасения румынского крестьянства и политика коллективизации в Советском Союзе, а также атеистическая пропаганда. Во-вторых, попытки создания в Румынии сильной коммунистической партии жестоко пресекались властями страны еще в 1920-х — 1930-х гг. Активисты румынской компартии подвергались репрессиям, их убивали и заключали в тюрьмы. Очень жестоко румынские власти подавили знаменитое Татарбунарское восстание 1924 г. в Бессарабии (Татарбунары ныне находятся на территории Одесской области Украины). Восстанием бессарабских крестьян руководила как раз большевистская партия, причем в нем принимало участие не менее шести тысяч человек. Оно было потоплено в крови румынскими войсками. Однако на территории собственно Румынии коммунистическая партия в межвоенный период так и не смогла обрести серьезного влияния, оставшись небольшой группой, деятельность которой полностью направлялась Коминтерном и руководством Советского Союза.

Участие Румынии в оккупации советской территории

22 июня 1941 г. в 3.15. румынские войска вторглись на территорию СССР. В нападении на Советский Союз принимали участие 3-я и 4-я румынские армии, румынская авиация. Румынской авиацией были атакованы Молдавская ССР, Черновицкая и Аккерманская области Украинской ССР, Крымская АССР, РСФСР. Артиллерия сухопутных войск начала обстрел советских населенных пунктов на северном берегу Дуная и левом берегу Прута, после чего пехотные и кавалерийские подразделения приступили к форсированию Прута, Днестра и Дуная. Так началась война Румынии с Советским Союзом. При гитлеровских войсках румыны играли вспомогательную роль, поскольку по численности, мощи вооружения и уровню подготовки личного состава румынская армия не могла тягаться с РККА. Тем не менее, именно румынским дивизиям было суждено сыграть ключевую роль в наступлении на советскую территорию в Бессарабии и Буковине, Одесской области. В наступлении на Одессу участвовала 4-я румынская армия общей численностью в 340 тыс. человек. Однако низкий уровень подготовки и личные качества значительной части военнослужащих румынской армии обеспечили высокие потери румынских подразделений при штурме Одессы, составившие 90 000 солдат и офицеров. Таким образом, наступление на Одессу давалось румынской стороне с трудом, и Бухарест требовал от Берлина немедленной помощи германских подразделений. Неизвестно, сколько бы еще солдат и офицеров румынской армии полегли бы в боях за Одессу, если бы советское командование не приняло стратегическое решение о бессмысленности дальнейшей защиты Одессы и не завершило к 16 октября 1941 г. отступление подразделений Красной Армии с территории города и окрестностей. Румынские войска вошли в Одессу. Город был провозглашен столицей формирующейся румынской Транснистрии.

— румынские офицеры на советской земле

На оккупированной советской земле были созданы три румынских губернаторства — Буковинское со столицей в Черновцах, Бессарабское со столицей в Кишиневе и Транснистрия со столицей в Тирасполе, а затем в Одессе. Во все губернаторства были назначены румынские губернаторы, сформированы румынские органы власти и полиция, началась политика по румынизации местного молдавского, украинского, русского населения. Она заключалась, прежде всего, в ограничении использования русского и украинского языков, замене славянских имен румынскими, введению румынского языка в школах и официальной документации, пропаганде «румынизма» среди местного населения. Одновременно Румыния приступила к жесткой антисемитской политике на оккупированных территориях. В этническом отношении население захваченных областей СССР было разделено на три группы. В первую вошли румыны, во вторую — национальные меньшинства, в третью — евреи. Последние были согнаны в гетто, а затем стали вывозиться в концентрационные лагеря, создававшиеся румынскими властями. Уничтожение мирных советских граждан на оккупированной территории началось с первых дней оккупации. В Одессе уже 17 октября было расстреляно 3-4 тысячи еврейских мужчин, 23 октября — 5 тысяч мирных граждан (в отместку за взрыв 22 октября румынской комендатуры, при котором погибло 66 военнослужащих румынской армии, включая 1 генерала). В артиллерийских складах за Одессой были уничтожены пленные красноармейцы, коммунисты, комсомольские и советские активисты. 24 октября на заставе Дальник были сожжены живьем в бараках 5 тысяч евреев. Только с 21 декабря 1941 г. по 15 февраля 1942 г. было расстреляно 44 000 евреев Одессы и Одесской области. Из Бессарабии и Буковины в Транснистрию депортировали 150 тысяч евреев, почти все они погибли. Показательно, что часть местного населения приветствовала румынскую оккупационную администрацию. В первую очередь, это были молдаване, а также представители крестьянства, обиженные советской властью люди. Они в большинстве своем и составляли органы власти и полицию румынских губернаторств, но многие чиновники, особенно высокого уровня, присылались из Румынии.

Оккупацией Бессарабии, Буковины и Транснистрии участие Румынии в агрессивной войне против Советского Союза не закончилось. Румынские войска продолжили наступление на восток, выступая в роли «младших союзников» гитлеровской армии. Кстати, генералы вермахта были довольно невысокого мнения о боевых качествах большинства румынских солдат и офицеров. Кроме того, румынские военнослужащие дискредитировали себя мародерством на оккупированных территориях, за что подвергались наказаниям со стороны немецкого командования. Большая доля румынских военнослужащих попала в советский плен и была направлена в лагеря для военнопленных. Многие румынские солдаты и офицеры изначально не поддерживали войну, а их участие в боевых действиях было вызвано лишь следованием воинской дисциплине и страхом наказания со стороны командования. Поэтому попав в плен, они стали убеждать советское руководство в своих антифашистских настроениях. Тем более, после Сталинградской битвы и последовавшего отступления гитлеровцев, изменилось восприятие самой войны, перспектив Германии в ней и, соответственно, связанной с Германией союзными отношениями Румынии. 2 февраля 1943 года группа пленных румынских военнослужащих обратилась к советскому правительству с просьбой о принятии их добровольцами на фронт — на борьбу против фашизма. Просьбы румынских военнопленных совпали с планами советского руководства, поэтому Государственным Комитетом Обороны СССР было принято решение о формировании на территории Советского Союза добровольческой дивизии, укомплектованной румынскими военнослужащими.

Первая добровольческая

Дивизия получила официальное название 1-й румынской добровольческой пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску (на фото). Почему Тудора Владимиреску? Этот человек был национальным героем Румынии, имя которого могло сплотить приверженцев различных политических взглядов и представителей различных социальных групп населения страны. Имелся в выборе названия и еще один нюанс — Тудор Владимиреску в период русско-турецкой войны 1806-1812 гг. воевал во главе валашского (румынского) добровольческого корпуса на стороне русских войск. В 1821 г. он возглавлял народное восстание в Валахии против турецкого ига и местных крупных помещиков, во время которого и был убит. Таким образом, название «Тудор Владимиреску» для румынской добровольческой дивизии в составе советской армии подходило больше всего — ведь Тудор воевал на стороне русских во главе румынских добровольцев, стремился освободить Валахию от иноземного гнета и был сторонником социальной справедливости.

Дивизия получила официальное название 1-й румынской добровольческой пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску (на фото). Почему Тудора Владимиреску? Этот человек был национальным героем Румынии, имя которого могло сплотить приверженцев различных политических взглядов и представителей различных социальных групп населения страны. Имелся в выборе названия и еще один нюанс — Тудор Владимиреску в период русско-турецкой войны 1806-1812 гг. воевал во главе валашского (румынского) добровольческого корпуса на стороне русских войск. В 1821 г. он возглавлял народное восстание в Валахии против турецкого ига и местных крупных помещиков, во время которого и был убит. Таким образом, название «Тудор Владимиреску» для румынской добровольческой дивизии в составе советской армии подходило больше всего — ведь Тудор воевал на стороне русских во главе румынских добровольцев, стремился освободить Валахию от иноземного гнета и был сторонником социальной справедливости. Формирование дивизии имени Тудора Владимиреску началось в 1943 году на территории Рязанской области РСФСР — в Селецких лагерях для военнопленных. Во главе дивизии был поставлен полковник румынской армии Николае Камбря (1900-1976). До попадания в 1942 году в советский плен Камбря был начальником штаба румынской 5-й дивизии. После того, как 4 октября 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление о формировании дивизии «Тудор Владимиреску», 15 ноября Камбря был назначен ее командиром и возглавлял дивизию на протяжении года. Фактически под его командованием дивизия и прошла путь от начальных этапов формирования до участия в активных боевых действиях. Начальником штаба дивизии стал полковник Иакоб Теклу (на фото), впоследствии ставший ее командиром.

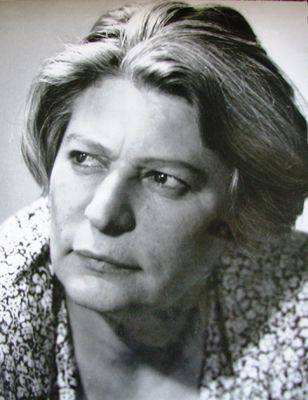

Личный состав дивизии насчитывал 9 589 военнослужащих, в том числе 895 офицеров, 4379 сержантов и 4315 рядовых. Преимущественно это были румынские военнопленные — солдаты, сержанты и офицеры, освобожденные из плена и включенные в состав дивизии. Современные западные исследователи утверждают, что костяк дивизии составили те военнопленные, которые давно стали сотрудничать с советским командованием и в лагерях для военнопленных выполняли функции надзирателей за немецкими и венгерскими военнопленными. Но были в составе дивизии и румынские коммунисты, присланные советским руководством для организации политического обучения личного состава и усиления коммунистической агитации и пропаганды. Также в составе дивизии было 159 кадровых командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Политическим комиссаром дивизии была назначена известная деятельница румынского коммунистического движения Анна Паукер (1893-1960). Об этой женщине, с именем которой неразрывно связана история румынского антифашистского движения, следует рассказать отдельно.

Личный состав дивизии насчитывал 9 589 военнослужащих, в том числе 895 офицеров, 4379 сержантов и 4315 рядовых. Преимущественно это были румынские военнопленные — солдаты, сержанты и офицеры, освобожденные из плена и включенные в состав дивизии. Современные западные исследователи утверждают, что костяк дивизии составили те военнопленные, которые давно стали сотрудничать с советским командованием и в лагерях для военнопленных выполняли функции надзирателей за немецкими и венгерскими военнопленными. Но были в составе дивизии и румынские коммунисты, присланные советским руководством для организации политического обучения личного состава и усиления коммунистической агитации и пропаганды. Также в составе дивизии было 159 кадровых командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Политическим комиссаром дивизии была назначена известная деятельница румынского коммунистического движения Анна Паукер (1893-1960). Об этой женщине, с именем которой неразрывно связана история румынского антифашистского движения, следует рассказать отдельно.  Анна Паукер при рождении получила имя и фамилию Ханна Робинсон, будучи выходцем из небогатой еврейской религиозной семьи. В молодые годы она работала учительницей в еврейской начальной школе в Бухаресте. В 1915 г., в возрасте 22 лет, она вступила в Социал-демократическую партию Румынии и состояла в ней вплоть до того, пока в 1921 г. на базе радикального крыла демократов не была создана Коммунистическая партия Румынии. В октябре 1922 г. второй съезд компартии избрал Анну членом Центрального комитета. Одним из руководителей румынских коммунистов был и ее муж Марчел Паукер (1896-1938) — видный революционер с трагической судьбой (он был репрессирован, бежав в СССР из Румынии, с пожизненной каторги). В 1935 г. Анна Паукер была арестована в Румынии, но в 1941 г. выслана в СССР. Здесь она проживала в Москве и руководила в 1943-1944 гг. заграничным бюро румынской компартии. Несмотря на то, что Паукер была еврейкой и имела сомнительную с точки зрения советского руководства репутацию (муж был репрессирован), именно она по своим деловым качествам наиболее подходила для должности политкомиссара формируемой дивизии «Тудор Владимиреску».

Анна Паукер при рождении получила имя и фамилию Ханна Робинсон, будучи выходцем из небогатой еврейской религиозной семьи. В молодые годы она работала учительницей в еврейской начальной школе в Бухаресте. В 1915 г., в возрасте 22 лет, она вступила в Социал-демократическую партию Румынии и состояла в ней вплоть до того, пока в 1921 г. на базе радикального крыла демократов не была создана Коммунистическая партия Румынии. В октябре 1922 г. второй съезд компартии избрал Анну членом Центрального комитета. Одним из руководителей румынских коммунистов был и ее муж Марчел Паукер (1896-1938) — видный революционер с трагической судьбой (он был репрессирован, бежав в СССР из Румынии, с пожизненной каторги). В 1935 г. Анна Паукер была арестована в Румынии, но в 1941 г. выслана в СССР. Здесь она проживала в Москве и руководила в 1943-1944 гг. заграничным бюро румынской компартии. Несмотря на то, что Паукер была еврейкой и имела сомнительную с точки зрения советского руководства репутацию (муж был репрессирован), именно она по своим деловым качествам наиболее подходила для должности политкомиссара формируемой дивизии «Тудор Владимиреску». В марте 1944 г. формирование дивизии и переподготовка ее личного состава были завершены. Все солдаты дивизии получили форму старого румынского образца с буквами «ТВ», а офицерский состав носил советскую форму, но с румынскими погонами — чтобы солдаты-румыны могли отличать воинские звания. Военнослужащих дивизии называли пандурами. Пандуры — историческое название пограничной стражи в Австрийской и Османской империях. В Османской империи пандуры формировались в Валахии из числа местных крестьян, которые за несение определенных функций по охране границы наделялись некоторыми льготами. Тем не менее, пандуры часто восставали, поскольку не были довольны условиями своего положения. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. на стороне Российской империи воевал корпус румынских добровольцев — пандуров, которым и командовал Тудор Владимиреску. Таким образом, назвав солдат и офицеров дивизии пандурами, была еще раз подчеркнута историческая преемственность русско-румынского фронтового братства, сложившегося во время русско-турецких войн.

Боевой путь пандуров «Тудора Владимиреску»

Железнодорожными эшелонами дивизию 31 марта перебросили в распоряжение командования 2-м Украинским фронтом. В состав дивизии, помимо штаба, входили три стрелковых полка, артиллерийский полк, отдельный истребительно-противотанковый дивизион, зенитная артиллерийская батарея, отдельный батальон связи, саперный батальон, медико-санитарный батальон, разведывательная и автотранспортная роты, рота химической защиты, полевая пекарня, полевая почтовая станция, дивизионный ветеринарный лазарет, полевая касса Госбанка. На вооружении дивизии к этому времени находилось 12 шт. 122-мм гаубиц, 20 шт. дивизионных 76-мм орудий, 12 шт. полковых 76-мм орудий, 48 шт. противотанковых 45-мм орудий, 21 шт. 120-мм миномётов, 83 шт. батальонных 82-мм миномётов, 56 шт. 50-мм миномётов, 212 шт. противотанковых ружей, 111 шт. станковых пулемётов, 494 шт. ручных пулемётов, 2116 шт. пистолетов-пулемётов, 5244 шт. винтовок и карабинов, 858 шт. револьверов и пистолетов.

Также в дивизии имелось 98 грузовых, 6 легковых и 17 специальных автомашин, 44 тягача, 4 мотоцикла и 59 радиостанций. Таким образом, румынское добровольческое соединение было неплохо вооружено и находилось в готовности выдвинуться к месту боевых действий. Но до августа она находилась в тылу — требовалось время для политической обработки личного состава дивизии, распространения среди солдат и офицеров коммунистической идеологии. Непосредственно на фронт дивизию отправили лишь в августе 1944 г. 29 августа дивизия вступила в бой у сел Делены и Сфынту, южнее города Василуй на территории Румынии. Во время столкновения с группой немецких военнослужащих погибло несколько десятков румынских солдат. Первые бои дивизия провела на территории родной Молдавии и Румынии. Маршал Сергей Матвеевич Штеменко вспоминает, что «Боевое крещение румынские добровольцы получили в ходе Ясско-Кишиневской операции. Они с честью выдержали трудное испытание в сражении против мощной группировки войск противника, пытавшейся прорваться из окружения на запад. Дивизия понесла потери, но выполнила задачи, окрепла духом и заложила, таким образом, прочную основу будущего боевого братства советских и румынских воинов» (Генеральный штаб в годы войны. — М.: Воениздат, 1989.). 31 августа 1944 года войска 2-го Украинского фронта без сопротивления вступили в Бухарест. Как известно, к этому времени, 23 августа, правительство маршала Иона Антонеску было свергнуто, а король Михай объявил курс на союзнические отношения с антигитлеровской коалицией. Подчиненные ему воинские части не оказали сопротивления вошедшим в Бухарест подразделениям РККА. 3 сентября 1944 г. в Бухарест въехали и части дивизии «Тудор Владимиреску». Население Бухареста встречало вернувшихся румынских солдат с цветами в руках.

Тем не менее, боевой путь дивизии в Румынии не закончился. Она продолжила сражаться с немецкой и венгерской армиями в Трансильвании, Венгрии и Словакии. «Наиболее показала себя в первых боях под Клужем 1-я пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску, которая затем за героизм, проявленный в Дебреценской операции, получила почетное наименование Дебреценской и была награждена орденом Красного Знамени. Боевой путь от Клужа до подступов к Праге отмечен совместной борьбой советских и румынских воинов против гитлеровских оккупантов. Здесь ширилось, росло и крепло боевое содружество советских воинов и войск новой Румынии. Мы с особым вниманием отмечали растущее мастерство румынских командиров и солдат» (Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. — М.: Воениздат, 1989.). Воины дивизии участвовали в Восточно-Карпатской и Будапештской операциях, после чего дивизия была брошена под венгерский город Дебрецен.

К этому времени на стороне советских войск 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского сражались уже 1-я и 4-я румынские армии и 1-й румынский авиационный корпус. Это были части румынской королевской армии, после антифашистского переворота, совершенного королем Михаем и его сторонниками, перешедшие на сторону антигитлеровской коалиции. Дивизия имени Тудора Владимиреску, как имевшая советскую подготовку и хороший боевой опыт, была одним из наиболее боеспособных румынских соединений в Дебреценской операции. После того, как в боях у Дебрецена дивизия потеряла приблизительно половину личного строевого состава, было решено отвести ее в тыл. В строю осталось 4 436 солдат, сержантов и офицеров дивизии. Советское командование не хотело терять столь долго формировавшуюся коммунистическую дивизию. Дивизия была награждена Орденом Красного Знамени и после боев за Дебрецен получила название 1-й Краснознаменной Дебреценской румынской добровольческой пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску. Потери румынских войск, сражавшихся после августа 1944 года на стороне антигитлеровской коалиции, насчитывали 129 316 человек, включая 37 208 человек погибшими, умершими от ран и пропавшими без вести, 92 108 человек ранеными и заболевшими.

В Румынии части дивизии продолжали борьбу против не сложивших оружие отрядов старой королевской армии, пытавшихся оказывать сопротивление новому правительству. После отступления вермахта, еще в 1944 г., руководство нацистской Германии принимает решение о развертывании партизанского движения на территории Бессарабии, Буковины и Молдавии. Прежде всего, это партизанское антисоветское движение состояло из верных фашистской идеологии офицеров и солдат королевской армии, бывших полицейских и жандармов, чиновников оккупационных властей. Так, НКГБ УССР сообщает о бандотряде «Румынские партизаны», организованном румынской и немецкой разведкой еще во второй половине мая 1944 г.: «По имеющимся у нас строго проверенным данным, в районе Красно-Путна румыно-немецкой1 разведкой организован бандитский отряд, именуемый «румынские партизаны», численностью до 500 человек. Во второй половине мая 1944 года германское командование распорядилось, чтобы «партизаны», оперирующие в районе Красно-Путна в срочном порядке были снабжены необходимым вооружением и продовольствием. Наряду с этим немцами были даны указания развивать движение «партизан» на освобожденной войсками Красной Армии территории Буковины, Бессарабии и Молдавии. С целью привлечения в банду новых участников среди населения распространяется листовка, содержащая восхваление «борьбы патриотов из Красно-Путна». Как устанавливается, работой по созданию «партизанских» отрядов руководит полковник Ионеску, являющийся начальником агентурного управления Восточного фронта, именуемого «Вултур»2. Народный комиссар госбезопасности УССР комиссар госбезопасности 3-го ранга Савченко» (СООБЩЕНИЕ НКГБ УССР № 34050/2 В НКВД УССР О БАНДОТРЯДЕ «РУМЫНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ», ОРГАНИЗОВАННОМ РУМЫНСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКАМИ). Подобные отряды были сформированы и в Румынии после перехода короля Михая на сторону антигитлеровской коалиции. Именно с ними предстояло бороться добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску.

Вторая добровольческая

В апреле 1945 года была сформирована вторая добровольческая дивизия из числа румынских военнопленных, находившихся на территории Советского Союза. Она получила название 2-й румынской добровольческой дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан». Это название было дано в честь троих крестьян — Хориа, Клошки и Кришана, которые стояли во главе восстания против власти Австро-Венгрии в 1784-1785 гг. Командиром дивизии был назначен генерал-майор Михай Ласкар (1889-1959). Этот генерал (на фото) считался одним из лучших военачальников румынской армии во Второй мировой войне. Он начал службу еще в начале ХХ века, окончив в 1910 году офицерскую пехотную школу в звании второго лейтенанта и, участвовав во 2-й Балканской и Первой мировой войнах, в 1917 г. получил майорское звание, в 1927 г. стал подполковником, а в 1934 г. — полковником. Погоны бригадного генерала Ласкар одел в 1939 г. Во время войны с Советским Союзом Ласкар командовал 1-й горнострелковой бригадой, захватывавшей Северную Буковину, форсировавшей Днепр и участвовавшей в захвате Крыма.

В апреле 1945 года была сформирована вторая добровольческая дивизия из числа румынских военнопленных, находившихся на территории Советского Союза. Она получила название 2-й румынской добровольческой дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан». Это название было дано в честь троих крестьян — Хориа, Клошки и Кришана, которые стояли во главе восстания против власти Австро-Венгрии в 1784-1785 гг. Командиром дивизии был назначен генерал-майор Михай Ласкар (1889-1959). Этот генерал (на фото) считался одним из лучших военачальников румынской армии во Второй мировой войне. Он начал службу еще в начале ХХ века, окончив в 1910 году офицерскую пехотную школу в звании второго лейтенанта и, участвовав во 2-й Балканской и Первой мировой войнах, в 1917 г. получил майорское звание, в 1927 г. стал подполковником, а в 1934 г. — полковником. Погоны бригадного генерала Ласкар одел в 1939 г. Во время войны с Советским Союзом Ласкар командовал 1-й горнострелковой бригадой, захватывавшей Северную Буковину, форсировавшей Днепр и участвовавшей в захвате Крыма. С 11 марта 1942 г. Ласкар командовал 6-й пехотной дивизией, участвовал в наступлении на Сталинград. После тотального поражения сдался в плен. Кстати, Ласкар имел серьезные румынские и германские награды, включая Железный крест 2-го и 1-го класса, Рыцарский крест, Дубовые ветви Рыцарского креста, ордена Михая Храброго 2 степеней. После пленения Ласкар находился в лагерях в Суздале и Иваново, затем — в лагере для высшего командного состава № 48. 12 апреля 1945 г. он принял предложение стать командиром 2-й румынской добровольческой дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан». Как и в дивизии «Тудор Владимиреску», в дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан» было предусмотрено ведение длительной политической обработки личного состава.

Предполагалось, что комиссаром дивизии станет Вальтер Роман (1913-1983) — известный румынский коммунист (на фото), участвовавший еще в Гражданской войне в Испании. Как и Анна Паупер, Вальтер Роман по происхождению был евреем, но венгерским, его настоящее имя — Эрнё Нойландер. Однако дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан» принять участие в боях так и не удалось. В мае 1945 года нацистская Германия капитулировала. Поэтому дивизия принимала участие в ликвидации сопротивления профашистских вооруженных отрядов на территории самой Румынии.

Предполагалось, что комиссаром дивизии станет Вальтер Роман (1913-1983) — известный румынский коммунист (на фото), участвовавший еще в Гражданской войне в Испании. Как и Анна Паупер, Вальтер Роман по происхождению был евреем, но венгерским, его настоящее имя — Эрнё Нойландер. Однако дивизии «Хориа, Клошка ши Кришан» принять участие в боях так и не удалось. В мае 1945 года нацистская Германия капитулировала. Поэтому дивизия принимала участие в ликвидации сопротивления профашистских вооруженных отрядов на территории самой Румынии. Социалистическая Румыния и судьба добровольцев

Спустя некоторое время после войны советское руководство приступило к организации прихода к власти коммунистических просоветских партий в странах Восточной Европы. В 1947 г. в Румынии была свергнута монархия короля Михая и установлена народная республика. Ключевую роль в обеспечении свержения монархии и нейтрализации возможного сопротивления ее сторонников сыграли 1-я и 2-я румынские дивизии — «Тудор Владимиреску» и «Хориа, Клошка ши Кришан», перешедшие после окончания войны в состав румынской армии, но находившиеся под идеологическим влиянием коммунистов. Накануне переворота дивизии были моторизованы и оснащены бронетанковой техникой, превратившись в наиболее боеспособные подразделения румынских сухопутных войск. Именно дивизии «Тудор Владимиреску» и «Хориа, Клошка ши Кришан» стали основой сухопутных войск социалистической Румынии. Вторая дивизия позже была преобразована в танковую и состояла из трех танковых полков. В 1994 г. на базе второй дивизии был создан 6-й армейский корпус, а в 2000 г. — бригада. Судьбы командиров и комиссаров дивизий сложились по-разному. Общее в них то, что коммунистическое правительство Румынии не слишком доверяло старым румынским офицерам, служившим еще при королях и маршале Антонеску. Николае Камбря в 1945-1947 гг. был первым заместителем начальника Генерального штаба румынской королевской армии, но после свержения монархии был понижен в должности и стал заместителем командующего 2-м военным округом (1947-1948), затем — начальником инструкторского центра вооруженных сил (1948-1949). Последней должностью генерала стал пост командующего 3-м военным округом, а в 1950 году Камбря был уволен в отставку. Михай Ласкар в 1945-1946 гг. командовал 4-й румынской армией, в 1946-1947 гг. был министром обороны Румынии, в 1947-1950 гг. — заместителем Министра обороны Румынии и генерал-инспектором вооруженных сил. 12 января 1950 г. генерал армии Ласкар был отправлен в отставку.

Анна Паукер в 1945-1948 гг. была членом Политбюро и секретарем ЦК Компартии Румынии, затем, после объединения компартии и социал-демократической партии — секретарем ЦК Румынской рабочей партии с февраля 1948 г. по май 1952 г.. Одновременно она занимала пост министра иностранных дел Румынии в декабре 1947 — июле 1952 гг. В то же время, политика Анны Паукер вызывала недовольство румынского руководства. Она выступала против принудительной коллективизации румынского сельского хозяйства по советскому образцу, отвергла предложение по строительству канала «Дунай — Черное море», выдвинутое Сталиным, затем не поддержала репрессии в румынской компартии, направленные на выявление мнимых сторонников югославского лидера Тито. У Сталина вызывала неприязнь и национальная принадлежность Паукер, которая, по мнению вождя, могла дискредитировать ее как лидера румынских трудящихся. Сталин обвинил Паукер в правом уклоне. В феврале 1953 г. Анна Паукер была арестована, но после смерти Сталина освобождена и помещена под домашний арест. Руководство Румынской рабочей партии сохраняло опасения по поводу возможного возвращения сильных позиций Паукер в партии, поэтому продержало ее под домашним арестом до самой смерти. Интересовавшемуся судьбой Паукер Никите Хрущеву партийное руководство сообщало, что она якобы придерживается сталинистских позиций и критикует десталинизацию в Советском Союзе, поэтому Хрущев также не стал заступаться за Паукер.

В современной Румынии дивизии добровольцев, формировавшиеся в СССР, именуют не иначе, как оплотом советской оккупации румынской территории. Память о воинах-добровольцах, участвовавших в борьбе с фашизмом на территории Восточной Европы, всячески стирается из памяти молодых поколений румынских граждан. Более того, в стране с начала 1990-х гг. активизируются профашистские настроения, совершаются попытки реабилитации маршала Иона Антонеску и боевиков-легионеров «Железной гвардии».

Информация