Опалённый войной. Анатолий Дмитриевич Папанов

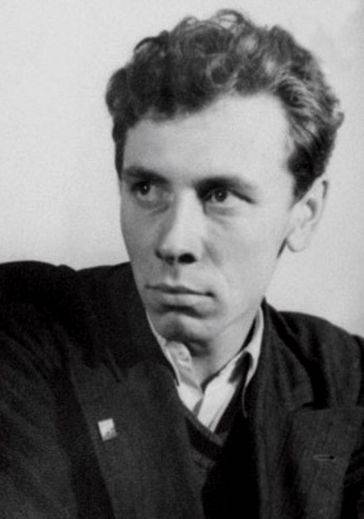

А.Д. Папанов

Анатолий Папанов появился на свет 31 октября 1922 в Вязьме. Мама его, Елена Болеславовна Росковская, работала модисткой — мастером по изготовлению женских платьев и шляп, а отец, Дмитрий Филиппович Папанов, служил в охране железнодорожного узла. В семье имелся еще один ребенок — младшая дочка Нина. В конце двадцатых годов прошлого века Папановы перебрались в Москву, поселившись на улице Малые Кочки (в наши дни — улица Доватора) в доме, расположенном рядом с хлебозаводом. В столице Дмитрий Филиппович, став гражданским лицом, работал на стройке. Сменила профессию и Елена Болеславовна, устроившись на завод строгальщицей. Что касается юного Анатолия, то сам он про себя рассказывал: «Читал я тогда мало, учился плохо… Но очень любил кино. Ближайшей «культурной точкой» являлся Дом культуры «Каучук». Туда я и отправлялся смотреть фильмы, концерты и спектакли местного драматического коллектива». В восьмом классе Папанов всерьез увлекся театром, начав заниматься в школьном драмкружке. А в 1939 после окончания школы он устроился на работу литейщиком второго столичного шарикоподшипникового завода.

Мечты о сценической деятельности не давали Анатолию покоя, и вскоре юноша записался в заводскую театральную студию, которой, к слову, руководили актёры Театра им. Вахтангова. Отработав десятичасовую смену, юный Папанов бежал на уроки в театральный кружок. Помимо занятий в студии юноша довольно часто бывал в коридорах «Мосфильма». На его счету участие в массовке в таких кинокартинах, как «Ленин в Октябре», «Суворов», «Степан Разин», «Минин и Пожарский». Разумеется, мечтой семнадцатилетнего парня было попасть на глаза какому-нибудь именитому режиссеру и получить пусть крохотную, но отдельную роль. Увы, этой мечте в те годы сбыться было не суждено.

В 1941 случилось происшествие, едва не сломавшее Анатолию Дмитриевичу жизнь. Кто-то из работников его бригады вынес с территории шарикоподшипникового завода несколько деталей. По сегодняшним меркам — преступление не самое тяжкое, однако в те годы подобный проступок карался жестоко. Милиция, прибывшая на завод после обнаружения кражи, арестовала всю бригаду, включая Папанова. На время допроса все рабочие были отправлены в Бутырку. Лишь на девятые сутки следователи, убедившись в том, что Анатолий Дмитриевич не причастен к краже, отпустили его домой. А спустя три месяца началась война.

В первый же день — 22 июня 1941 — Анатолий Дмитриевич отправился на фронт. Он рассказывал: «Я, как и большинство моих ровесников, верил в победу, жил этой верой, испытывал ненависть к врагу. Передо мной был пример Павки Корчагина, Чапаева, героев по нескольку раз просмотренных фильмов «Семеро смелых» и «Мы из Кронштадта». Анатолий Дмитриевич командовал зенитной батареей и сполна изучил нелегкую солдатскую профессию. Отважно сражаясь, Папанов дослужился до старшего сержанта, а в 1942 оказался на Юго-Западном фронте. В то время немцы развернули на этом направлении мощное контрнаступление, и советские войска отошли к Сталинграду. На всю жизнь Папанов запомнил горький вкус отступления, скрип земли на зубах и вкус крови во рту. Он рассказывал: «Как можно забыть о двухчасовом бое, унесшим жизни двадцати девяти человек из сорока двух?.. Мы мечтали, строили планы, спорили, однако большинство товарищей погибло на моих глазах… До сих пор ясно вижу, как упал мой друг Алик. Он хотел стать кинооператором, учился во ВГИКе, но не стал… Из выживших сформировали новый полк — и снова в те же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны… Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. Я в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не сумел. И время все это не смягчает в памяти…».

В первый же день — 22 июня 1941 — Анатолий Дмитриевич отправился на фронт. Он рассказывал: «Я, как и большинство моих ровесников, верил в победу, жил этой верой, испытывал ненависть к врагу. Передо мной был пример Павки Корчагина, Чапаева, героев по нескольку раз просмотренных фильмов «Семеро смелых» и «Мы из Кронштадта». Анатолий Дмитриевич командовал зенитной батареей и сполна изучил нелегкую солдатскую профессию. Отважно сражаясь, Папанов дослужился до старшего сержанта, а в 1942 оказался на Юго-Западном фронте. В то время немцы развернули на этом направлении мощное контрнаступление, и советские войска отошли к Сталинграду. На всю жизнь Папанов запомнил горький вкус отступления, скрип земли на зубах и вкус крови во рту. Он рассказывал: «Как можно забыть о двухчасовом бое, унесшим жизни двадцати девяти человек из сорока двух?.. Мы мечтали, строили планы, спорили, однако большинство товарищей погибло на моих глазах… До сих пор ясно вижу, как упал мой друг Алик. Он хотел стать кинооператором, учился во ВГИКе, но не стал… Из выживших сформировали новый полк — и снова в те же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны… Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. Я в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не сумел. И время все это не смягчает в памяти…».В одном из боев рядом с Папановым разорвался немецкий снаряд. К счастью, большинство осколков просвистело мимо, и только один угодил в стопу ноги. Ранение оказалось тяжелым, у Анатолия Дмитриевича были ампутированы два пальца, и почти полгода он пролежал в госпитале, расположенном под Махачкалой. Впоследствии, когда актера спрашивали о полученном ранении, Папанов отвечал: «Взрыв, дальше не помню ничего… Очнулся только в госпитале. Узнал, что все, кто находился рядом, погибли. Меня засыпало землей, подоспевшие солдаты отрыли… После ранения я уже не смог вернуться на фронт. Комиссовали подчистую и никакие мои протесты и просьбы не помогли…».

Из лечебницы двадцатиоднолетний юноша вышел с третьей группой инвалидности. Из армии его комиссовали, и осенью 1942 Папанов вернулся в Москву. Недолго думая, он подал документы в ГИТИС, художественным руководителем, которого в то время был замечательный артист Михаил Тарханов. К слову, экзамены на актерский факультет института к тому времени уже закончились, однако в связи с войной имелась сильная нехватка студентов мужского пола. Когда, опираясь на палочку, Анатолий Дмитриевич пришел в ГИТИС, Михаил Михайлович, скептически оглядев молодого абитуриента, спросил: «Что с твоей ногой будем делать-то? Сможешь самостоятельно ходить?» Папанов уверенно ответил: «Смогу». Сомнений в честности ответа у Тарханова не возникло, и юноша был принят на актерский факультет, которым руководили артисты МХАТа Василий и Мария Орловы. С первого же дня занятий, кроме общих для всех дисциплин, Анатолий Дмитриевич, преодолевая боль, до изнеможения занимался танцами и гимнастикой. Улучшение наступило далеко не сразу, и только в конце четвертого курса юноша, наконец, выбросил опостылевшую ему трость. К слову, имелась у начинающего артиста и другая проблема — произношение. Преподаватель техники речи неоднократно говорил ему «Папанов, когда же ты отделаешься от этого жуткого шипящего?!». Однако у молодого человека был неправильный прикус, и четыре года занятий так и не смогли исправить его выговор.

В годы учебы на актерском факультете Папанов встретился со своей будущей супругой — Надеждой Каратаевой. Сама она рассказывала: «Мы оба москвичи, жили недалеко, даже некоторое время учились в одной школе... В 1941 году я поступила на актерский факультет, однако началась война, и учеба была приостановлена. Преподаватели эвакуировались, а я приняла решение идти на фронт. Окончив курсы медсестер, устроилась в санитарный поезд. Два года работала там. В 1943 поезд был расформирован, а я вернулась в ГИТИС. Здесь впервые и увидела Анатолия. Запомнились нашивки ранений, линялая гимнастерка, палочка. Вначале у нас были просто приятельские отношения — рядом жили и вместе на трамвае ездили домой. Наш роман начался, когда мы во время студенческих каникул отправились от райкома комсомола обслуживать воинские части в Куйбышев. После возвращения в Москву я маме сказала: «Наверное, замуж выйду»... После того как я познакомила его с мамой, она сказала: «Хороший парень, вот только не очень красивый». Я ответил: «Но он такой интересный, такой талантливый!». И мама: «Все-все, не возражаю». Поженились Анатолий и Надежда сразу после Победы 20 мая 1945. Любопытно, что во время свадьбы в доме неожиданно погас свет, и конец торжества проходил при свечах. Некоторые гости увидели в этом недобрый знак, но жизнь показала ошибочность приметы — супруги прожили вместе без малого 43 года. Впоследствии Папанов часто повторял: «Я однолюб — одна женщина и один театр».

В годы учебы на актерском факультете Папанов встретился со своей будущей супругой — Надеждой Каратаевой. Сама она рассказывала: «Мы оба москвичи, жили недалеко, даже некоторое время учились в одной школе... В 1941 году я поступила на актерский факультет, однако началась война, и учеба была приостановлена. Преподаватели эвакуировались, а я приняла решение идти на фронт. Окончив курсы медсестер, устроилась в санитарный поезд. Два года работала там. В 1943 поезд был расформирован, а я вернулась в ГИТИС. Здесь впервые и увидела Анатолия. Запомнились нашивки ранений, линялая гимнастерка, палочка. Вначале у нас были просто приятельские отношения — рядом жили и вместе на трамвае ездили домой. Наш роман начался, когда мы во время студенческих каникул отправились от райкома комсомола обслуживать воинские части в Куйбышев. После возвращения в Москву я маме сказала: «Наверное, замуж выйду»... После того как я познакомила его с мамой, она сказала: «Хороший парень, вот только не очень красивый». Я ответил: «Но он такой интересный, такой талантливый!». И мама: «Все-все, не возражаю». Поженились Анатолий и Надежда сразу после Победы 20 мая 1945. Любопытно, что во время свадьбы в доме неожиданно погас свет, и конец торжества проходил при свечах. Некоторые гости увидели в этом недобрый знак, но жизнь показала ошибочность приметы — супруги прожили вместе без малого 43 года. Впоследствии Папанов часто повторял: «Я однолюб — одна женщина и один театр».На госэкзамене в ноябре 1946 Анатолий Дмитриевич играл молодого Константина в «Детях Ванюшина» Найдёнова и глубокого старца в комедии «Дон Хиль» Тирсо де Молины. В зале присутствовало множество зрителей, в первом ряду сидели члены государственной комиссии, признанные мастера советского театра. Выпускной экзамен Папанов сдал на «отлично», и сразу после этого был приглашен в три знаменитых столичных театра — МХАТ, Театр им. Вахтангова и Малый. Однако от предложений молодой актер был вынужден отказаться. Дело заключалось в том, что его супруга получила распределение в литовский город Клайпеда, и он решил отправиться с ней. По приезду на место им выделили старый разрушенный особняк, восстанавливать который Папанову пришлось собственными силами.

В начале октября 1947 Русский драмтеатр в Клайпеде открыл для зрителей свои двери. 7 ноября на его сцене прошла премьера «Молодой гвардии», в которой Анатолий Дмитриевич сыграл роль Тюленина. Спустя пару дней газета «Советская Клайпеда» опубликовала первую в жизни Папанова рецензию на его выступление: «Особенно удачна роль Сергея Тюленина в исполнении молодого актера Анатолия Папанова. Его отличают инициатива и неиссякаемая энергия, порывистость и страстность, непосредственность в выражении чувств. С первых же минут зритель горячо симпатизирует актеру». Кроме этой постановки в клайпедском драмтеатре Папанов появился в спектаклях «Машенька», «Собака на сене» и «За тех, кто в море».

Между тем судьбе было угодно, чтобы Анатолий Дмитриевич вернулся в столицу России. Летом 1948 он с супругой приехал в Москву навестить родителей. В один из вечеров, прогуливаясь по Тверскому бульвару, актер встретился с молодым режиссером Андреем Гончаровым, которого хорошо знал еще со времен учебы в ГИТИСе. Ныне же Андрей Александрович работал в Театре сатиры. Они проговорили более часа, после чего Гончаров сделал неожиданное предложение: «Переходи с женой ко мне». И Папановы согласились. Первые годы работы в Московском Театре сатиры супруги проживали в общежитии, где им выделили комнатушку в девять квадратных метров. К слову, их соседями были знаменитые советские актеры Вера и Владимир Ушаковы, а также Татьяна Пельтцер с отцом.

В театр Анатолий Дмитриевич был принят, однако главных ролей давать ему никто не спешил. Роптать на судьбу бывший фронтовик не любил, и свою безвестность сносил довольно стоически. Так прошло несколько лет. Надежда Каратаева стала ведущей актрисой театра, а Папанов по-прежнему выходил на сцену в эпизодических ролях, называемых иначе «Кушать подано». Невостребованность привела к отчаянию, неверию в себя и тоске, актер стал злоупотреблять алкоголем, начались ссоры с женой. Перелом в судьбе Анатолия Дмитриевича наступил в середине пятидесятых. В это время (1954) у него родилась дочь Лена, и в эти же дни актер получил первую настоящую работу — роль в постановке «Поцелуй феи». Надежда Юрьевна вспоминала: «До рождения дочки муж играл очень мало, в основном небольшие роли. И именно, когда я лежала в роддоме, Анатолию улыбнулась удача. Все вышло случайно — один наш актер заболел, и Папанов был срочно введен в спектакль. А после — в него поверили. Я хорошо помню, как муж часто повторял: «Это счастье мне Леночка принесла». Почувствовав перемены в своей жизни, Анатолий Дмитриевич сразу же завязал со спиртным. Надежда Каратаева рассказывала: «У мужа за внешней мягкостью скрывалась громадная сила воли. Как-то раз он сказал мне: «Все, я не пью больше». И как отрезал. Фуршеты, банкеты — он ставил себе только боржоми». Стоит сказать, что и курить Анатолий Дмитриевич бросил подобным волевым способом.

В театр Анатолий Дмитриевич был принят, однако главных ролей давать ему никто не спешил. Роптать на судьбу бывший фронтовик не любил, и свою безвестность сносил довольно стоически. Так прошло несколько лет. Надежда Каратаева стала ведущей актрисой театра, а Папанов по-прежнему выходил на сцену в эпизодических ролях, называемых иначе «Кушать подано». Невостребованность привела к отчаянию, неверию в себя и тоске, актер стал злоупотреблять алкоголем, начались ссоры с женой. Перелом в судьбе Анатолия Дмитриевича наступил в середине пятидесятых. В это время (1954) у него родилась дочь Лена, и в эти же дни актер получил первую настоящую работу — роль в постановке «Поцелуй феи». Надежда Юрьевна вспоминала: «До рождения дочки муж играл очень мало, в основном небольшие роли. И именно, когда я лежала в роддоме, Анатолию улыбнулась удача. Все вышло случайно — один наш актер заболел, и Папанов был срочно введен в спектакль. А после — в него поверили. Я хорошо помню, как муж часто повторял: «Это счастье мне Леночка принесла». Почувствовав перемены в своей жизни, Анатолий Дмитриевич сразу же завязал со спиртным. Надежда Каратаева рассказывала: «У мужа за внешней мягкостью скрывалась громадная сила воли. Как-то раз он сказал мне: «Все, я не пью больше». И как отрезал. Фуршеты, банкеты — он ставил себе только боржоми». Стоит сказать, что и курить Анатолий Дмитриевич бросил подобным волевым способом.В кинематографе актерская судьба Папанова складывалась не менее трудно, чем в театре. Свою первую крошечную роль адъютанта он сыграл в 1951 в фильме Александрова «Композитор Глинка». После этого Анатолий Дмитриевич четыре года не был востребован, пока в 1955 молодой Эльдар Рязанов не позвал его пройти пробы на роль директора Огурцова в киноленте «Карнавальная ночь». Но сыграть в этом фильме Папанову так и не привелось — пробы были неудачны, и роль Огурцова исполнил Игорь Ильинский. Рязанов вспоминал: «В тот момент мне Анатолий Дмитриевич не понравился — он играл слишком «театрально», в манере уместной в ярко-гротескном спектакле, но противоречащей самой природе кино, где чуть видимое движение брови уже выразительная мизансцена… Первая наша встреча прошла для меня бесследно, а для Папанова обернулась новой душевной травмой».

Потерпев провал на кинематографическом фронте, Анатолий Дмитриевич познал радость успеха на театральной сцене. В конце пятидесятых в репертуаре Театра сатиры появился «Дамоклов меч» Хикмета, в котором Папанову досталась главная роль Боксера. Когда актеры театра узнали об этом назначении, то многие были удивлены. Им казалось, что Папанов не справиться с ролью. После ряда громких выступлений в своих способностях начал сомневаться и сам Анатолий Дмитриевич. Однако режиссер был непреклонен и спектакль с участием Папанова все же состоялся. В момент работы над ролью актер брал уроки у известного боксера Юрия Егорова. Он рассказывал: «Я тренировался на лапе и с грушей, отрабатывал удары и прыгал со скакалкой, занимался общей подготовкой. У нас и тренировочные бои были». Постановка имела огромный успех, и тот же Рязанов в 1960 снова пригласил Папанова сняться в фильме «Человек ниоткуда». К слову, в этот раз режиссеру пришлось приложить немало стараний, дабы убедить актера вернуться в кинематограф. Папанов, полностью уверившийся к тому времени в своей не «киногеничности», наотрез отказывался сниматься. Партнером Анатолия Дмитриевича по фильму стал другой прекрасный советский актер — Юрий Яковлев. Он рассказывал о съемках: «На пробах я увидел мужчину, который боялся, стеснялся, переживал неуверенность в способности осилить труднейшую актерскую трансформацию в кино. Я невольно подумал, как мне будет с ним тяжело — партнерство для меня является основой творческого бытия на съемочной площадке. Однако после третьей пробы мне показалось, что альянс с Папановым вполне может состояться. Толя раскрепостился, стал веселым, много, сочно шутил. Я радовался, что все опасения мои остались позади. Наше партнерство впоследствии переросло во взаимные товарищеские симпатии…».

К сожалению, кинолента «Человек ниоткуда» так и не вышла на широкий экран — премьера ее состоялась лишь двадцать восемь лет спустя, когда Анатолия Дмитриевича уже не было в живых. Между тем этот фильм стал не последним в совместной работе Папанова и Рязанова. В 1961 вышла десятиминутная короткометражка «Как создавался Робинзон», в которой актер сыграл Редактора. В это же время Папанов снялся в ленте Митты и Салтыкова «Бей, барабан» и в картине Лукашевич «Ход конем». В 1962 на него обратили внимание уже три режиссера — Ташков с Одесской киностудии, Михаил Ершов и Владимир Венгеров — с «Ленфильма». Актер дал согласие всем троим, и в 1963-1964 годах в прокат вышли три фильма с его участием («Порожний рейс», «Приходите завтра» и «Родная кровь»), имевшие у зрителей разный успех. Несмотря на то, что критики отмечали прекрасную игру Папанова, попасть в первую когорту советских кинозвезд он в то время так и не смог.

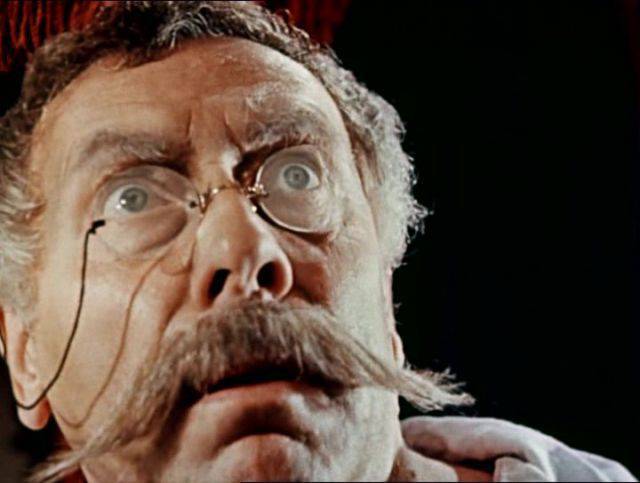

Настоящий успех ждал Папанова в 1964. В начале шестидесятых годов Константин Симонов увидел Анатолия Дмитриевича в спектакле «Дамоклов меч». Игра Папанова настолько потрясла его, что известный писатель убедил кинорежиссера Столпера, решившего в 1963 экранизировать книгу «Живые и мертвые», взять актера на роль генерала Серпилина. Сначала Александр Борисович колебался, поскольку Папанов был известен как исполнитель отрицательных и комедийных ролей. В своих способностях исполнить роль положительного, героического героя Анатолий Дмитриевич и сам долго сомневался, несмотря на то, что тема войны, ему как фронтовику, была очень близка. Надежда Каратаева рассказывала: «Ему звонили по нескольку раз в день, убеждали, а мы все в общежитии стояли и слушали, как он отпирается играть Серпилина: «Какой из меня генерал? Что вы, не могу я…». Когда лента вышла на широкий экран, Анатолий Дмитриевич обрел всесоюзную славу. В прокате 1964 «Живые и мертвые» заняли первое место, его просмотрели более сорока миллионов человек. В этом же году фильм получил призы на фестивалях в Акапулько и Карловых Варах, а в 1966 удостоился Госпремии РСФСР.

После подобного успеха спрос на актера вырос невероятно. В частности, только в 1964 на «Ленфильме» в производство запустили десять фильмов, и в восемь пригласили Папанова. Он, к слову, принял все предложения и, пройдя пробы, оказался утвержден на все восемь кинокартин, что является в советском кинематографе довольно редким случаем. Правда, позднее он вежливой форме дал всем отказ — слишком сильно был занят в театре. Однако от предложений с «Мосфильма», поступивших в это же время, Анатолий Дмитриевич не отказался. Съемки картин «Наш дом» и «Дети Дон-Кихота» проходили в Москве, и Папанова это полностью устраивало. Оба ленты, в которых он сыграл главные роли, вышли на экран в 1965 и имели успешную прокатную судьбу.

Между тем в этом же году о Папанове в очередной раз вспомнил Эльдар Рязанов, предложив ему роль в фильме «Берегись автомобиля!». Когда стартовали съемки фильма, многие участники съемочного процесса внезапно выступили против Анатолия Дмитриевича. О причине этого сам Эльдар Александрович рассказывал: «В ленте подобрались актеры с несколько иной природой юмора, нежели у Папанова — Смоктуновский, Миронов, Евстигнеев, Ефремов. Анатолий Дмитриевич своего героя играл в близком ему и, как будто, вполне уместном стиле гротеска. Однако на какой-то стадии работы многие заговорили, что актер из общего ансамбля выпадает, рушит стилистику и целостность картины. На эту тему было собрано совещание. К счастью, сам Папанов о злых наших умыслах не подозревал. Даже я на какое-то мгновение дрогнул, однако удержался меня от поспешных решений. До сих пор хвалю за это себя, так как очень скоро выяснилось, что Анатолий Дмитриевич создал в фильме одну из своих лучших ролей, а его заразительная фраза «Свободу Юрию Деточкину», приняв обобщенный смысл, ушла с экрана на улицы».

В шестидесятые годы кинематографическая карьера Папанова была наполнена ролями самого разного плана. Вот лишь несколько известных фильмов: «Дайте жалобную книгу», «Адъютант его превосходительства», «Служили два товарища», «Возмездие». В 1968 на экраны вышла кинокартина «Бриллиантовая рука» Гайдая, имевшая оглушительный успех и разлетевшаяся на цитаты. В этом фильме Анатолий Дмитриевич снова сыграл с коллегой по театру Андреем Мироновым. К слову, Андрей Александрович относился к Папанову с огромным почтением и обращался к нему исключительно по имени-отчеству. Тем не менее, близкими друзьями эти великие актеры так и не стали — сказывался замкнутый характер Папанова.

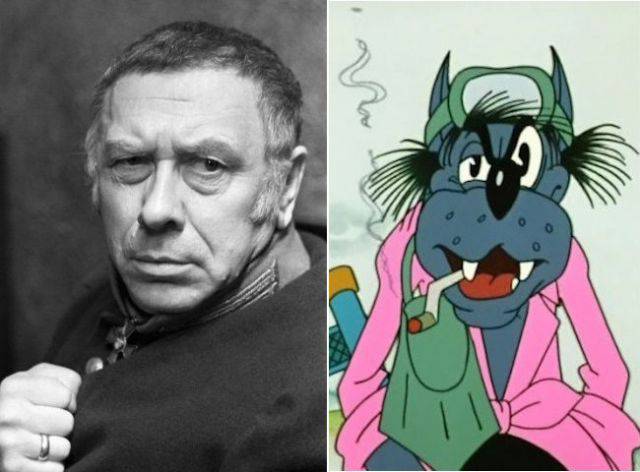

Еще одной гранью таланта Анатолия Дмитриевича явилось озвучивание мультильмов, достаточно вспомнить только водяного в «Летучем корабле». Однако его визитной карточкой стал легендарный «Ну, погоди!» Котеночкина. Озвучив Волка в 1967, Папанов стал кумиром миллионов и миллионов детишек по всему свету. В гонках на выживание зрительские симпатии целиком и полностью находились на стороне серого хулигана, которого постоянно мучал правильный Зайчик. Анатолию Дмитриевичу удалось даже покорить строгое начальство — Волку в мультфильме прощали все: драки, папиросы, даже «ненормативное» рычанье. Любопытно, что слава эта спустя годы стала такой огромной, что начала приводить к негативным последствиям. Надежда Юрьевна вспоминала: «Толя немножко обижался, когда его узнавали лишь как исполнителя Волка. Мне он говорил: «Словно кроме «Ну, погоди!», я ничего больше не сделал». А однажды при мне был такой случай — мы шли по улице, и одна женщина, увидев его, сказала своему ребенку: «Смотри-смотри, Волк идет». Это, конечно, ему очень не нравилось».

Достаточно активно в шестидесятые годы Анатолий Дмитриевич работал и в Театре сатиры. Он сыграл в спектаклях: «Двенадцать стульев», «Яблоко раздора», «Интервенция», «Доходное место», «Последний парад». В 1966 Папанов исполнил главную роль в постановке «Теркин на том свете», однако спектакль в репертуаре театра продержался всего пару недель, а затем по цензурным соображениям был снят. Для актеров, и для Анатолия Дмитриевича в особенности, это стало сильным ударом. Между тем в семидесятые годы его актерская слава достигла пика. На всей территории нашей великой страны не было человека, не знавшего Папанова. Появление его в любом эпизоде равнялось целой роли, и одним крупным планом гениальный актер умудрялся сыграть всю биографию героя. Сам же Анатолий Дмитриевич оставался в быту необыкновенно скромным и непритязательным человеком, что неоднократно отмечали многие работавшие с ним режиссеры. Супруга Папанова вспоминала: ««Он же из простой семьи, средне учился и вообще был этаким дворовым хулиганом. А когда до него дошло, как важны знания, началась война, и Анатолий ушел на фронт. Потому, как только появилась возможность, он взялся за самообразование — много читал, не находил зазорным наблюдать за кулисами за игрой своих коллег… Анатолий не умел лгать и, будучи человеком верующим, старался жить по Христовым заповедям. Не было у него и звездной болезни. Случалось, мы с театром выезжали куда-нибудь. Все всегда старались в автобусе сесть на первые места, где поменьше трясло. Он, чтобы никого не беспокоить, садился сзади. Ему говорили: «Анатолий Дмитриевич, вперед идите». А он: «Ничего страшного, мне и тут хорошо… Чего он не терпел, так это наглости и панибратства. Многие актеры после спектаклей на гастролях старались затащить его в ресторан. Папанов мягко, но непоколебимо отказывался, уединяясь в номере с кипятильником и книжкой или тайком уходя в народ, в поисках своих будущих героев». Известный артист Анатолий Гузенко рассказывал: «Были мы в Тбилиси на гастролях. Начало октября, ярко светит солнце. Теплынь, хачапури, вино, шашлыки… Как то прогуливаюсь по проспекту среди красиво одетых людей, и вдруг мне навстречу идет... шпион. Плащ-болонье, берет, надвинутый на самый лоб, темные очки. Когда шпион приблизился, я узнал в нем Папанова».

К слову, Анатолий Дмитриевич всю жизнь уделял своим нарядам мало внимания. Хорошо известна история о том, как однажды, находясь в Германии, он прибыл на прием к советскому послу в ветровке и джинсах. С ним вместе был Владимир Андреев — худрук театра им. Ермоловой, — одетый в черный костюм и ослепительную рубашку. Позже он признавался, что вид Папанова его испугал. Но посол улыбнулся Анатолию Дмитриевичу как родному: «Ну, наконец-то хотя бы один человек нормально одет!».

В семидесятые годы на экраны вышло еще пятнадцать фильмов с участием Папанова: «Инкогнито из Петербурга», «Белорусский вокзал», «Страх высоты», «Двенадцать стульев» и другие. А в 1973 ему присвоили звание народного артиста СССР. Любопытно, что, несмотря на все полученные награды, у актера имелся в анкете один весьма существенный по тем годам пробел — Папанов не являлся членом партии, на что его начальство неоднократно обращало внимание. Однако артист неизменно уклонялся от вступления в КПСС, даже зная, что этим подводит свою жену, которая являлась членом партийного бюро театра. Надежда Юрьевна вспоминала: «Муж был беспартийным, а я — с 1952 членом партии. В райкоме мне сказали, что, если уговорю Анатолия в партию вступить, то мне дадут звание заслуженной артистки. Но Толя так и не дал согласие. Он всегда был очень принципиальным, даже награды получал лишь за творческие заслуги. А звание мне присвоили спустя много лет».

Актер был замечательным семьянином. По словам супруги, за все сорок три года совместной жизни, он ни разу не дал ей повода усомниться в супружеской верности. Когда в середине семидесятых его единственная дочь Лена, учившаяся в те годы в театральном институте, вышла замуж за однокурсника, Анатолий Дмитриевич купил им однокомнатную квартиру. В 1979 у молодых родился первый ребенок — девочка Маша, а вторая внучка Папанова, названная в честь бабушки Надей, появилась на свет шесть лет спустя.

В конце августа 1979 скончался Константин Симонов. На похоронах Анатолий Дмитриевич произнес: «Он был моей судьбой. Он сказал Столперу: «Вот этот актер Серпилин! И только он!». И вся моя планета завертелась по-другому... А теперь отрезан кусок жизни... гигантский кусок... После подобной утраты, чувствую, что стану другим. Еще не знаю как, но переменюсь сильно...».

В конце 1982, когда Папанову исполнилось шестьдесят лет, он приобрел автомобиль «Волгу». Интересно, что Анатолий Дмитриевич пользовался машиной только в поездках на дачу. В театр же актер ходил пешком, объясняя тем, что ему требуется время, дабы настроиться на спектакль: «Вообще это приятно — выйти на улицу, встретить хороших людей, поразмыслить, помечтать». Однако была и другая причина, по которой Папанов не приезжал на работу на машине. Он говорил: «Неудобно разъезжать на автомобиле, когда молодые артистки в штопаных колготках ходят».

В восьмидесятые годы помимо работы в кино и театре Анатолий Дмитриевич активно занимался общественной деятельностью. Он являлся членом Общества защиты природы, вместе с писателем Владимиром Солоухиным стоял во главе Всесоюзного общества по баням. Работа данной организации заключалась в наблюдении за поддержанием в банях необходимого порядка и улучшением обслуживания посетителей. За период с 1980 по 1987 годы Папанов снялся в трех фильмах: «Время желаний», «Отцы и деды», «Холодное лето пятьдесят третьего». За это же время в Театре сатиры он получил четыре новые роли, однако удовлетворения от этих работ, по его собственным словам, не испытал. Товарищи настойчиво предлагали ему перейти в другой театр, однако Папанов, грустно пожимая плечами, говорил им: «Мне здесь дали звание, мне здесь дали ордена. Какой же я буду сволочью, если брошу театр». Режиссер Владимир Андреев вспоминал: «Мне было известно, что Анатолия Дмитриевича что-то не устраивает в Театре сатиры. Я работал в Малом, и решил побеседовать с ним о возможности перехода. Без обиняков спросил: «Не пора ли, такому мастеру, появиться на старейшей русской сцене? Здесь и «Ревизор», и «Горе от ума», — весь твой репертуар...». Он тихо и серьезно ответил: «Володя, поздно мне». Я ему: «Никогда не поздно! Переходи всей семьей: с Надей и Леной». Он не пошел, не мог предать своего театра. Случалось его и поругивал, и обижался. Но не мог предать».

В 1983 Анатолий Дмитриевич решил попробовать себя на преподавательском поприще — в ГИТИСе ему вверили руководство монгольской студией. Надежда Юрьевна отговаривала его от работы, однако Папанов, как всегда, сделал по-своему. Со слов того же Андреева: «Ругать Анатолий умел лишь равного, а со студентами стеснялся даже вести дисциплинарные беседы. Монголы между тем позволяли себе в общежитии похулиганить и даже подраться. Декан просил актера употребить власть худрука курса, однако Папанов смущенно отвечал: «Я как-то не умею…». На своих учеников он воздействовал какими-то другими средствами, без «втыков».

В 1984 на итальянский кинофестиваль был отправлен фильм режиссёра Егорова «Отцы и деды». Выехал в городок Авеллино и Анатолий Дмитриевич, получивший там приз за лучшую мужскую роль. Награда называлась «Золотое плато» и с ней связана весьма занимательная история. Когда артист вернулся на родину, популярная в те годы «Литературная газета» рассказала об этой награде в шутейном стиле. В частности, сообщалось, что при досмотре багажа в «Шереметьево» был задержан пассажир рейса Рим-Москва — известный артист Папанов. В тайнике его чемодана между кипятильником и майками было обнаружено изделие из драгоценного металла. Контрабанду конфисковали, а сам артист находится под следствием. После выхода номера на редакцию газеты обрушился град звонков, телеграмм и писем. Тысячи людей сообщали: «Анатолий Дмитриевич не виноват! Он наш любимый артист и человек честный! Не сажайте Папанова!». После ряда звонков от встревоженных поклонников артиста в КГБ и даже в ЦК КПСС «Литгазету» заставили опубликовать опровержение. В статье «О чувстве юмора и таможне» редакция газеты заявляла, что «была уверена, что за долгие годы воспитала у читателей некоторое чувство юмора, однако произошедшая история эту уверенность развенчала». Однако дело было вовсе не в отсутствии чувства юмора, а в огромной, безграничной любви русских людей к поразительному человеку и великому артисту — Анатолию Папанову.

В последний год жизни Анатолий Дмитриевич был необыкновенно активен. Он наконец-то убедил главного режиссера дать ему шанс самому поставить спектакль. В качестве материала для работы Папанов остановил свой выбор на пьесе Горького «Последние». Надежда Каратаева рассказывала: «Работавшие с ним актеры говорили — такого режиссера мы еще не знали, он относился к нам по-отцовски... Спектакль по сценарию заканчивался гибелью одного из героев. Толя, решивший, что в этот трагический миг должно звучать церковное песнопение, очень переживал, что спектакль запретят. Однако цензура пропустила сцену».

В 1986-1987 Папанов принял предложение режиссера Александра Прошкина сняться в киноленте «Холодное лето пятьдесят третьего» в роли Копалыча. Друзья отговаривали актера от съемок, считая, что он и так слишком загружен в ГИТИСе и в театре, но Анатолий Дмитриевич ответил: «Эта тема волнует меня — я многое в ней могу рассказать». Съемки начались в Карелии, в глухой деревне. Александр Прошкин рассказывал: «Неделю мы трудились нормально, и жители по мере сил нам помогали. Неожиданностей никаких не предвиделось, так как деревня с трех сторон была изолирована водой. И вот — первый съемочный день Папанова. Начинаем снимать, и... я ничего не понимаю — посвсюду посторонние лодки. Много лодок, и все движутся к нам. Подплывают, причаливают, и я вижу — в каждом суденышке дед или бабка и по два-три ребенка, в руках у которых тетрадка или книжка. Оказывается, все приехали встретиться с «Дедушкой Волком». Я сдался и остановил съемки. Киношная администрация в присущей ей суровой манере попыталась применить «прессинг», однако в дело вмешался Анатолий Дмитриевич: «Что же вы делаете! Давайте соберем всех вместе». Детей рассадили, и Папанов каждому что-нибудь написал и каждому что-то сказал. Я наблюдал за этой сценой, забыв о цене сорванного съемочного дня. По лицам детишек было видно, что на всю жизнь они запомнят эту встречу...».

Кинолента «Холодное лето 53-го» стала последней в жизни великого актера. По окончании съемок в начале августа 1987 он прибыл в Москву. Надежда Каратаева вспоминал: «Я находилась с театром на гастролях в Риге… Зайдя домой, Анатолий решил принять душ, но в доме не было горячей воды. Тогда он, уставший и разгоряченный, залез под холодную струю... Когда Анатолий в условленный день не приехал в Ригу, я забеспокоилась и позвонила дочери. Зять через соседскую лоджию попал в нашу квартиру, и обнаружил его в ванной... Диагноз врачей — острая сердечная недостаточность».

На похороны замечательного актера пришли тысячи людей. Валерий Золотухин рассказывал: «Я, спеша на последнее свидание с Папановым, взял у Белорусского вокзала такси. Когда водитель услышал, куда я еду, то открыл двери и сообщил коллегам о смерти Анатолия Дмитриевича. Они тут же метнулись к цветочному базару, накупили гвоздик, вручили мне: «Поклонись ему и от нас...»

Спустя несколько дней на рижской сцене ушел из жизни другой выдающийся советский актер — Андрей Миронов.

По материалам сайта http://chtoby-pomnili.com/ и книги Ф.И. Раззакова «Анатолий Папанов».

Информация