Платформы военной реформы

«Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Эту известную фразу приписывают Конфуцию или трактуют как древнекитайскую мудрость вообще. Естественно, перемена перемене рознь, вся разница в том, к лучшему или худшему происходят перемены. Недавно довелось прочесть один комментарий на «Военном обозрении», смысл которого сводился к тому, что, как выражался автор, «спасибо проклятому Табуреткину, Макарову, Поповкину (царствие ему небесное), что в свое время поставили перед ВПК требование и ультиматум создать новые образцы гусеничной и колесной бронетехники».

Действительно, реформы существенно затронули нашу армию, о большинстве «славных дел» этих реформаторов не раз говорилось, многое после пришлось переделывать, но такое явление как единая платформа ведь тоже стало реализовываться при них, а это как-то осталось без особого внимания. Так неужели это одно из немногих, что они подарили нашей армии как благо? Попробуем разобраться, тема интересная, и, можно сказать, редкая в обсуждениях.

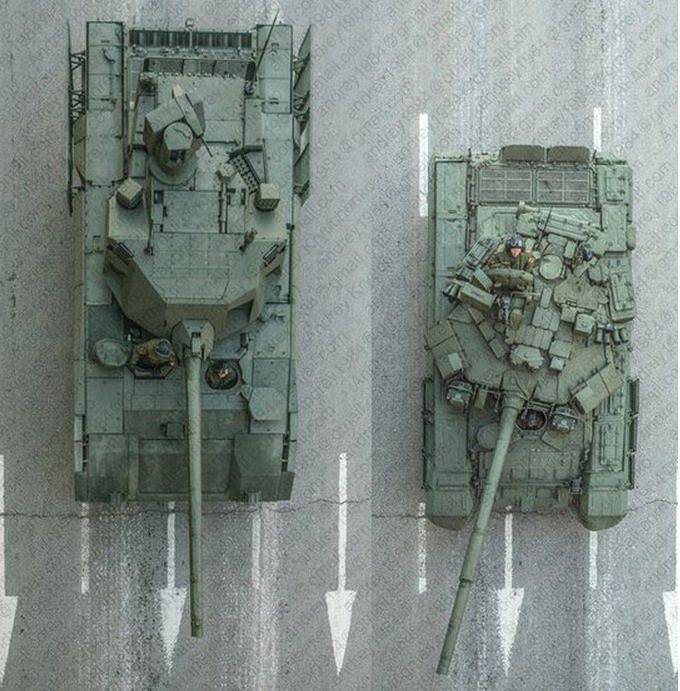

Сейчас известно, что для сухопутных войск РФ разрабатываются четыре базовые платформы, на основе которых должны создаваться машины разных типов. Во-первых, это тяжелая гусеничная платформа «Армата» (весовая категория до 65 тонн), на основе которой, кроме танка Т-14, создана тяжелая боевая машина пехоты и должны появятся другие боевые и вспомогательные машины. Во-вторых, это средняя гусеничная платформа «Курганец-25» (25 тонн), на основе которой так же должно быть построено семейство техники. Изначально предполагалось разделение такой техники по тяжелым и средним бригадам соответственно. Замыкают список две колесные платформы — средняя «Бумеранг» в той же 25-тонной категории и легкая — в весовой категории до 10 тонн (предположительно «Тигр»).

Было заявлено, что Россия первой в мире переходит на унифицированные боевые платформы в упомянутых основных категориях сухопутной техники.

Как объяснялось, единые платформы должны упростить, удешевить производство и обслуживание техники, а также облегчить создание машин разного назначения за счет модульной конструкции.

После распада Советского Союза наши вооруженные силы унаследовали огромный парк гусеничных и колесных бронированных машин, что обернулось головной болью для реформаторов. Громоздкое и «разунифицированное» наследие, как это представляли, не вписывалось в новые требования компактной армии при кажущейся невозможности глобальной войны. Говорилось, что партнёры по НАТО разоружаются, сокращают армии, а у нас остались тысячи и тысячи единиц бесполезной бронетехники.

Надо признать, что желанная в идеале концепция единой платформы поднималась инженерами давно. Однако, что интересно, радикально реализовывать её в военной технике стали не в США или НАТО, не во время могущества Советского Союза, а в новой России, после погрома промышленности, науки, разрыва кооперационных связей, обширных сокращений в армии, в эту самую эпоху перемен и грандиозных реформ.

Почему же реформаторам потребовалась принципиально новая техника, почему всё созданное ранее и на перспективу предстало мгновенно устаревшим?

Когда Министерство обороны России приостановило закупку бронетехники на пять лет (об этом сообщало РИА «Новости»), тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров как раз и говорил, что такое время военные отвели конструкторам на разработку новых видов военной техники. «У нас сложная ситуация с сухопутными войсками. Мы остановились с закупками бронетехники», — пояснял Макаров.

В чём же заключалась эта «сложная ситуация», почему чиновники от обороны вдруг возненавидели всё отечественное, читайте — советское? В 2011 году неоднократно заявлялось о технической отсталости российской военной техники. В частности, главком сухопутных войск Александр Постников тогда говорил: «Те образцы оружия, которые производит промышленность, в том числе бронетанковое вооружение, артиллерия и стрелковое, по своим параметрам не соответствуют образцам НАТО и даже Китая». Сам Макаров в то время также рассказывал, что некоторые образцы российских вооружений и военной техники по своим тактико-техническим характеристикам уступают наиболее удачным зарубежным аналогам. Уже упомянутый главнокомандующий сухопутными войсками России генерал Александр Постников весьма пренебрежительно отзывался о боевых качествах основного российского боевого танка Т-90, который, по его словам, «на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72», выпускавшегося с 1973 года. Постникову же принадлежит, что Оборонная промышленность сделала свою столь негодную продукцию еще и страшно дорогой («Уралвагонзавод» предлагал Т-90 за 118 миллионов рублей за штуку). Его знаменитый перл: «Нам проще за те же деньги купить три «Леопарда» («Леопард-2» на мировом рынке стоил около 6 миллионов долларов, то есть тогда чуть более 170 миллионов рублей).

Во всём «советском» находились недостатки, так, БМД-4М нравилась нашим десантникам, но была не нужна военному ведомству, от закупок тогда отказались, БМП-3Ф нравилась морпехам, но, опять же не понравилась чиновникам. Логическое развитие эволюции колёсных бронетранспортёров, БТР-90, забраковали потому, что у него недостаточная защита от подрывов на фугасах и нет высадки через задние двери. Причём решали всё не те, для кого предназначалась техника, а посредники, покупатели от обороны, у которых было своё представление об оружии как товаре, армия уже была фактически отлучена от права выбирать и заказывать. Чтобы усилить эффект негодности отечественной техники, в противовес говорилось о преимуществах иностранной, закупки которой на полном серьёзе могли приобрести глобальный характер, стать базовой основой.

В то время начальник вооружений, заместитель министра обороны Владимир Поповкин выступил на круглом столе, посвященном именно вопросам целесообразности закупки вооружений за границей. Из его слов следовало, что вопрос этот был решен. Российскую армию будут оснащать, в том числе, импортным вооружением. По словам начальника вооружений, министерство обороны при этом закрывает целый ряд программ, которые еще вчера рассматривались, как очень перспективные из отечественных разработок. Вместо них, как тогда заявил Поповкин, есть иной простой выход, — закупать аналогичную технику за границей. Причем начинать надо сразу как с большого, так и малого, с десантного корабля типа «Мистраль» и снайперских винтовок, к ним можно прикупить израильские беспилотники, итальянские бронемашины «Ивеко» «Рысь» и германскую легкую броню компании «Рейнметалл». В этом легко готовы были тратить миллиарды, не требуя от иностранных производителей ни снижения цены, ни широкой унификации. Именно Владимир Поповкин заявил в 2010 году и о прекращении финансирования разработки практически готового танка Т-95 (танк прошёл государственные испытания с перечнем отдельных замечаний) и закрытии проекта. По его словам, проект машины «морально устарел», ко всему танк назвали слишком дорогим и сложным для освоения солдатами срочной службы.

С момента, когда интрига по танку Т-95 сменилась новостью про «Армату», стало известно о таком понятии, как «платформа» военной техники, на разработку которой военное ведомство, надо полагать, и отводило пять лет.

Итак, впервые в мире и только у нас, — единая платформа. До этого момента мир такого крупномасштабного явления в военном деле не знал, а слово «платформа» многие связывали совсем с другим.

В технике первые появления понятия «платформы» приписывают IBM, их принцип «открытой архитектуры» позволил популяризировать продукт, сделать IBM PC одной из основных компьютерных платформ. Автомобильные корпорации использовали платформу как возможность увеличить продажи, разнообразя модельный ряд на освоенном шасси. В обоих случаях это маркетинговые ходы, где на первом месте стояла прибыль. Если согласно общепринятому мнению, платформа автомобиля — это его нижняя часть, которая включает в себя силовые элементы, подвеску и узлы ее крепления, то есть, в настоящее время, толкование понятия «платформа автомобиля» достаточно близко к трактовке понятия «рамное шасси», что же тогда «платформа» для наших реформаторов?

В «отсталом» СССР на базе Т-72 давно выпускались самые различные боевые машины, — мостоукладчик МТУ-72, огнемётная система ТОС-1 «Буратино», инженерная машина разграждения ИМР-3М, машина радиоционной и химической разведки «Берлога», ремонтноэвакуационная машина БРЭМ-1, боевая машина разминирования БМР-3М, боевая машина огнемётчиков БМО-Т, создана боевая машина поддержки танков (БМПТ), 152 мм САУ «Мста-С».

Удачную и отработанную базу использовали и в других странах бывшего Варшавского договора, и не только, например, в ЮАР, на шасси Т-72 создана самоходная зенитка ЗСУ ZA-35, а французской фирмой GIAT 155 мм САУ.

На базе БМД созданы «Нона», «Спрут», «Ракушка». Выпускалась техника и на базе других типов, например, на удачном шасси МТ-ЛБ. Ничто не мешало впоследствии использовать и базу Т-95, будь он принят на вооружение. Здесь путь создания техники на базе существующей, ничем принципиально не отличается от вариантов, что сейчас преподносятся, как платформы. Попробуем разобраться с этими новыми «платформами».

Много говорится про унификацию новых платформ. В чём же это выражается? Может, их полностью унифицировали если не с имеющейся техникой, то между самими платформами? Нет, вся унификация новых платформ подразумевает эту унификацию внутри своего весового сегмента. Так, весь модельный ряд на базе «Армата» и будет унифицирован главным образом по платформе «Армата», это же можно сказать и про средние и лёгкие платформы. Здесь всё новшество разве только в новизне самой техники.

Утверждения, что советская техника не имела широкой унификации и была в этом вопросе ущербной перед новыми платформами, мягко говоря, очень спорно. Вопросам унификации в Советском Союзе всегда придавалось значение. По ещё советскому принципу сейчас та же БМД-4М унифицирована с БМП-3, как, соответственно, и вся техника на их базе. Страны НАТО и США в частности, не делали и не сделали большего, вряд ли американцы создав целое семейство колесных боевых машин «Страйкер» и приняв на вооружение унифицированное семейство грузовых автомобилей FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) как-то особо отличились в этом. Причем нужно отметить, что в случае со «Страйкером» реализовать задуманное полностью не удалось, их боевая бронированная машина огневой поддержки со 105-мм танковым орудием на шасси «Страйкера» оказалась крайне перетяжеленной и капризной.

Такие заявления, что, например, три наших боевые машины пехоты (БМП-1, БМП-2, БМП-3) были на двух конструктивно разных шасси, вполне закономерно для технической эволюции, это же можно сказать и о БМД или иной технике. Иметь однажды созданное шасси на все времена и случаи, может и экономное, но очень сомнительное решение. Унификация призвана удешевить производство, улучшить ремонтопригодность, но унификация не самоцель в ущерб боевым качествам и возможностям. Заранее же назначенная «платформа», а не выбранная в процессе эксплуатации, может ни только не удешевить производство, но и сделать неудачным весь ряд техники на своей, не оправдавшей надежд, базе.

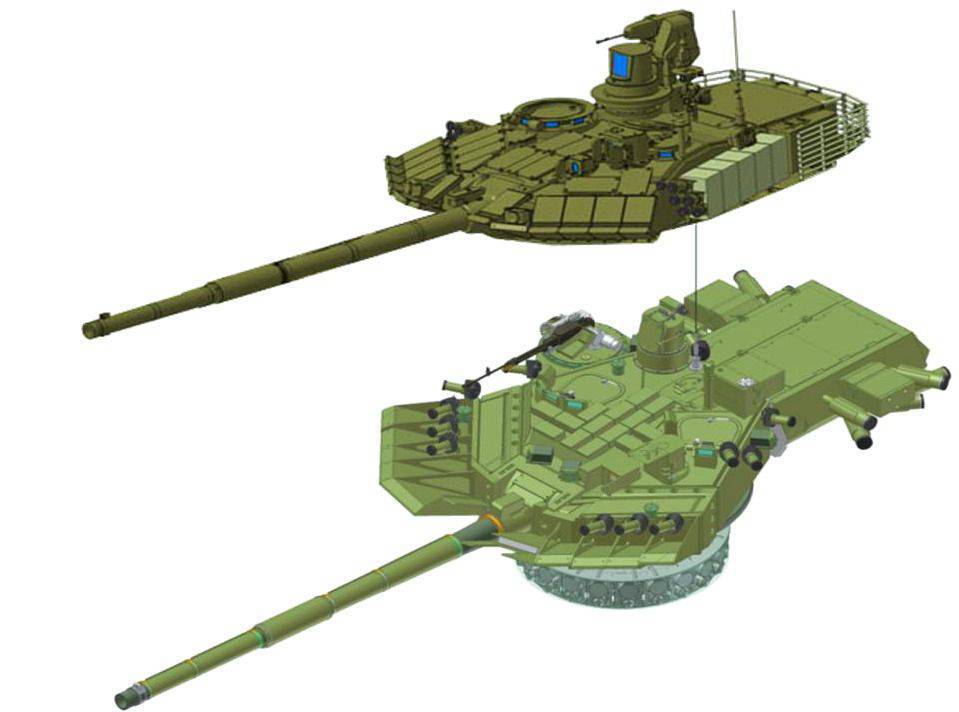

Далее, много говорится о «модульности» новых платформ. В чём их модульность имеет революционное отличие? Боевые модули давно созданы и их появление не связано с новым пониманием платформ, например, такие как «Бережок» и «Бахча» для БМП и БТР или танковые, тагильский «Прорыв» и омский «Бурлак», призванные существенно повысить мощь и защиту танков Т-80 и Т-72/Т-90. Различные боевые модули давно применяются во всём мире.

Трансформация двигателя из кормового в носовое расположение? Это так же не открытие, да и не факт, что это такая насущная необходимость. На базе советских Т-64 (запасы которых были и у нас), в Харькове получили тяжёлую БМП, переместив двигатель в корпусе танка. Подобное еще раньше делали немцы на шасси «Леопарда», создав БМП «Мардер».

Наконец, самое главное для бережливых реформаторов. Вопросы экономии. Давайте посмотрим на экономичность. Как уже говорилось, генерал Макаров отводил «вечность», целых пять лет, на создание принципиально новой техники, и она появилась, правда, ещё не принятая на вооружение, и даже не прошедшая всего цикла испытаний. От мощного танка Т-95 со 152-мм орудием отказались, зато только в разработку «Арматы», ОКРы и НИОКРы, по словам Владимира Путина, вложили ещё 64 миллиарда рублей, сам танк Т-14 (уже со 125-мм пушкой) оценивается в 400 миллионов за штуку. Потратили ещё почти пять лет, чтобы к Параду Победы выкатить недоведённый Т-14 платформы «Армата».

При этом предлагается на этом недешёвом шасси делать и другую технику. Насколько подобное экономично, если та же САУ «Коалиция», которой не нужна мощная броня, вполне успешно может выпускаться и на освоенном, более дешевом шасси Т-90 (как видели на параде)? Подобное можно вопрошать и по различным мостоукладчикам, ремонтно-эвакуационным машинам, всей прочей техники, которая не нуждается в толстой броне и отдельной бронекапсуле для экипажа. Наконец, насколько вообще разумно распылять силы, делая вместо новых танков, которых и самих будет мало, технику на его базе? Вообще, если говорить о экономии, то здесь бы и вспомнили тот же бережливый Израиль, который использовал в своё время трофейные Т-54/Т-55 и устаревшие «Центурионы» для переделок в тяжёлые БТР, вспомнили историю, когда немцы во время Второй мировой войны для всех своих САУ широко использовали шасси танков, даже уже устаревших и снятых с производства. У нас же все запасы бронетехники предполагается существенно сократить, попросту уничтожить.

Что мешает использовать запасы Т-72 для переделок в БМПТ, для их действия совместно с танками в первой линии, что мешает создать на этой танковой базе подобие израильского тяжелого БТР «Ахзарит» для пехоты? Унификацию и экономию здесь в упор видеть не хотят, хотя уже есть много интересных проектов и разработок.

Говорят об особой защите новых платформ. Защита Т-95, будь он принят на вооружение, была бы ничем сейчас не хуже того, что предполагается на Т-14.

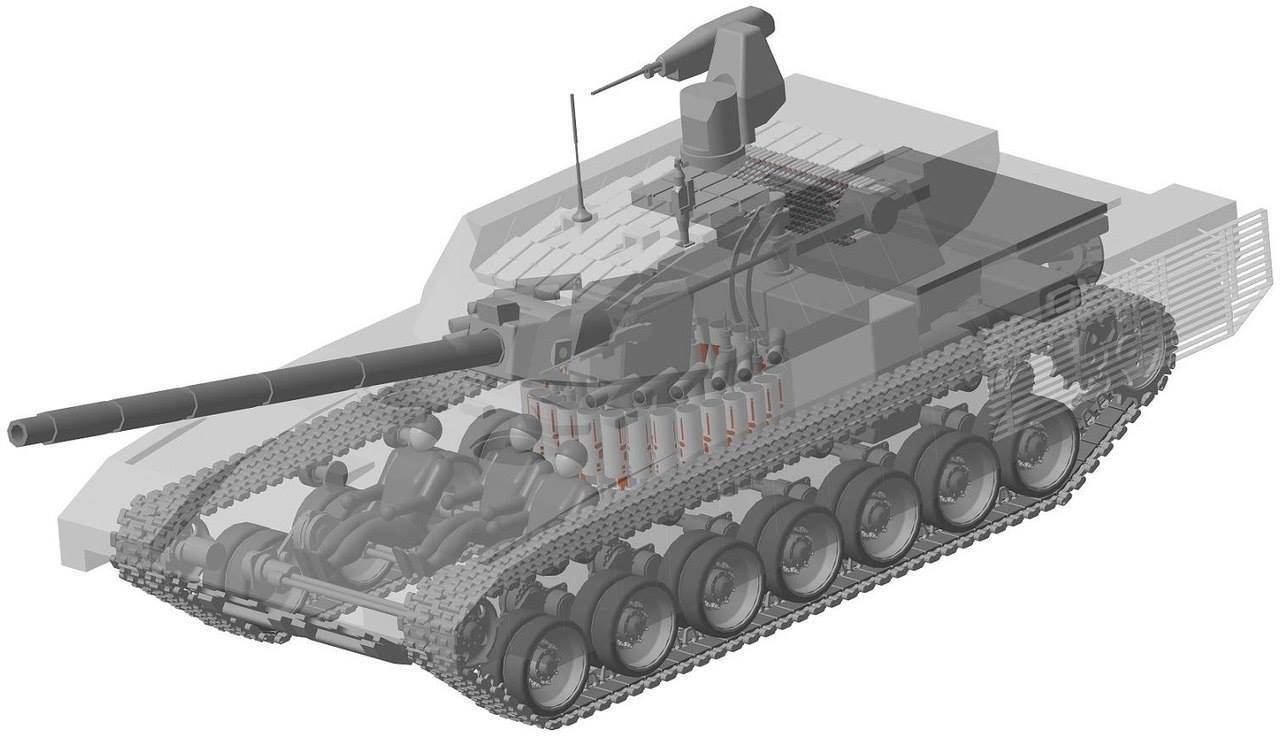

На Т-95 выделение экипажа в отдельную бронекапсулу было во многом обусловлено применением мощного 152 мм орудия 2А83, в необитаемой башне и дополнительной 30 мм автоматической пушке 2А42. При 125 мм пушке (2А82-1М) на Т-14, подобное уже вызывает сомнения перед решением, применённым на танке «Чёрный Орёл» или решениях в новых танковых модулях для существующих танков.

На «Орле» выделили в отдельную бронекапсулу не экипаж, а новый автомат заряжания и боезапас для 125-мм пушки, высвободив место внутри танка и усилив его защиту. Пробитие бронекапсулы может привести к гибели всего скученного экипажа одновременно. На «Чёрном Орле» экипаж, находясь в просторном, хорошо забронированном объёме, был разнесён и имел индивидуальный люк для каждого, пробитие бронекапсулы боекомплекта, уводил взрыв через вышибные лючки вверх. Близкие решения по отделению и разделению боекомплекта использованы и на новых танковых модулях, уже упомянутых «Прорыв» и «Бурлак», при модернизации старых танков или выпуску Т-90МС. Всё это было дешевле и не менее в комплексе эффективно для вооружения армии.

Появление в нашей армии тяжелой БМП Т-15 платформы «Армата», надо полагать событие, ради этого пришлось корпус танка Т-14 приспосабливать под возможность передней и задней компоновки двигателя, но какая в этом целесообразность? Вряд ли такое насилие над компоновкой улучшило габариты самого танка, да и в плане экономии (дорогая танковая база) и боевой целесообразности тяжелой БМП не всё выглядит гладко.

Поражение танка в бою чревато потерей экипажа, у нас трёх танкистов, поражение идущей рядом тяжелой БМП уже чревато потерей ни только её экипажа, но и всего десанта пехоты, для БМП Т-15, это будет уже одиннадцать человек. Здесь опять же полезно вспомнить Израиль, чью заботу по защите так любят у нас подчёркивать, ратуя за тяжёлые БМП. Во-первых, в ЦАХАЛ используют не тяжёлые БМП, а тяжелые БТР. Во-вторых, на БТР ставят лишь вспомогательное пулемётное вооружение, чтобы никому в голову не пришло их использовать вместо танков. Вспоминая чужой опыт, надо помнить и о том, что тот же Израиль в два раза меньше Московской области, что там сухой климат и маловодный регион, а операции ЦАХАЛ во многом имеют полицейскую направленность против боевиков. Если нужен «полицейский танк» для спецназа МВД, возможно, есть резон делать мастодонты БМП Т-15, насколько это нужно армии, вопрос.

В СССР впервые в мире появилась БМП, универсальная и маневренная машина. Также впервые в мире БМПТ стала логическим развитием советской военной мысли, воплотившейся в тяжелой, хорошо забронированной машине, призванной в помощь атакующим танкам. Имея защиту ни только не уступающую но и превосходящую танковую, спецвооружение, недостающее танкам, и стрелков-операторов, вместо пехоты у бойниц, БМПТ и должны были стать лучшей альтернативой тяжелым БМП. Но, БМПТ не нашлось места в армии, которую словно специально не хотят готовить к возможности вести крупномасштабную войну.

Говоря о защите «Курганца-25», можно сказать то же самое, что и по Т-15, добавив, что всё его усиление бронирования, может свестись на нет его размерами, как мишени.

Модернизированная БМП-2 («Бережок») в этом представляется даже более предпочтительной, как по освоенности, соотношению цена-качество, так и по запасам в армии.

Платформа «Бумеранг», где выделяется особая защита от подрывов и выгрузка пехоты сзади машины. Вообще, впечатляет этот монстр, если он создан лишь потому, что боевики закладывали фугасы на дорогах маршевых колонн нашей техники, так фугас всегда можно заложить мощнее, маршевые колонны всегда будут здесь уязвимы. Лучшая защита колонны — это её грамотное охранение, хорошая разведка и умелые сапёры, а не бесконечное усиление днища броневиков, под всё более мощные фугасы, тем более, что воевать на минных полях никто не будет, как и вечно лишь ездить маршевыми колоннами по минируемым в тылу дорогам.

В чём же смысл новых платформ, почему наши реформаторы в области этого «балета» с платформами в армии оказались впереди планеты всей? Ради чего «огород городили», всю армейскую бронетехнику с чистого листа собрались переписывать, миллиарды были рады тратить на сырую технику, а готовую проверенную технику решили забраковать и в утиль тысячами штук пустить?

Здесь опять придётся вспомнить эпоху Анатолия Эдуардовича Сердюкова (кто уже забыл — министр обороны России в 2007-2012 гг.). Надо отметить, что решение Владимира Путина о назначении Анатолия Эдуардовича можно объяснить тем, что Сердюков доказал во время службы в ФНС (Федеральная налоговая служба) способность контролировать огромные финансовые потоки. Президент тогда подчеркнул, что у Сердюкова есть опыт работы в сфере экономики и финансов, а тут необходимо контролировать «огромные бюджетные средства» на модернизацию вооруженных сил. Итак, первое — это «финансовые потоки» в вооружённых силах. Для перевооружения их надо было выявить и реализовать.

В октябре 2008 года Анатолий Сердюков заявил о начале перехода к «новому облику» российской армии. Переход к новому облику знаменателен тем, что за три года российская армия перестала быть уменьшенной копией советской, массовая мобилизация для большой войны больше не предусматривалась (соответственно, и техника резерва не нужна), как и сам глобальный вооруженный конфликт рассматривался как маловероятный. Россия должна была получить компактную, профессиональную армию, способную решать задачи различных локальных конфликтов и проводить антитеррористические операции (для чего армейская техника глобальной войны стала менее востребованной, перед техникой для полицейских, антитеррористических операций).

Численность армии военного времени была установлена в 1,7 миллиона против 5 миллионов в 2008 году, а кадрированные части неполного состава, развертываемые по мобилизации, в основном ликвидированы. Это делало российскую армию больше похожей на отдельные армии небольших стран НАТО и некоторых других наших друзей и партнёров. В 2008-2010 годах число офицеров было сокращено с 350 000 до 150 000 (правда, в 2011 году было принято решение увеличить его до 220 000), более 1000 кадрированных частей и баз хранения ликвидировано, 24 дивизии сухопутных войск переформированы примерно в 90 бригад, а 72 авиаполка и 14 авиабаз — в семь авиабаз первого и семь второго разряда, число военно-учебных заведений сокращено с 65 до 10.

В этом же финансовом русле начиналась грандиозная распродажа непрофильного имущества Минобороны, передача снабжения на аутсорсинг и реформа закупки вооружений.

Сама закупка вооружений, жилья и материалов были выведены при Сердюкове из-под контроля военных, ими стали заниматься укомплектованные штатскими структуры Минобороны. Анатолий Эдуардович, рулевой финансовых потоков, мало что понимал в армейских делах, для этого был призван безотказный соратник по реформе, большой новатор и тактик, будущий победитель Грузии и Герой России Николай Макаров. Плюс большой поклонник «Мерседесов» и «Леопардов» Александр Постников, плюс патриот чьих-то интересов Владимир Поповкин.

Теория компактной армии для локальных войн обрела идею, единую экономичную платформу, своеобразный бронированный гарнитур-трансформер. Если через здравый смысл можно где-то перешагнуть, то законы физики игнорировать нельзя, пришлось платформы разделить на весовые категории и определиться с гусеничной и колёсной базой. Было озвучено, что главным условием при создании семейств бронированных машин является максимально возможное использование на шасси всех типов машин унифицированных составных частей (узлов, агрегатов, сборочных единиц). Например, применение двигателей одного типоразмерного ряда. Из этого ряда для машин средней категории свой конструктивно унифицированный ряд на базе танкового двигателя, а для машин легкой категории свой такой же ряд на базе двигателя для БМП. Соответственно для систем двигателей, трансмиссий и так далее.

Принципы широкой унификации наиболее полно мечтают реализовать при создании очередного укрупнения, концерна (холдинга) БТТ или БТВТ (бронетанкового вооружения и техники).

В чём только здесь принципиальное новшество, тем более если всё равно приходится разделять технику на семейства?

Просто баз для техники будет меньше, как предполагается, всего четыре. Ещё старые запасы, что «карман тянут» уничтожат, вот и всё.

Примечательно то, как иностранные СМИ радостно прокомментировали появление новых «платформ» на параде, как будто «своих» признали и «родное» увидели. Так, японское издание «The Diplomat» восторженно отметило: «Российские бронированные машины на платформе «Армата» демонстрируют полный разрыв с наследием советской эпохи в системах вооружений».

Действительно, смотришь на новые «платформы» и думаешь: здравствуйте, капиталистические родственники колониально-экспедиционных «Бредли», «Уорриоров», LAV-25 и «Страйкеров», вот и мы теперь так можем делать.

Прощай, «отсталая» советская танковая школа, твоих бронированных изящных детей ждёт утилизация.

Однако прежде чем планировать обширные сокращения своих танков, бросать деньги на новые и небесспорные идеи, стоило бы крепко подумать о том, что строить сейчас можем лишь штуками и десятками (норовя ещё продать на экспорт), а утилизировать готовы сотнями и тысячами. Случись не локальная, а крупномасштабная война, делать новые танки будет некогда, нечем да и негде. Уже фактически имеем лишь один «УВЗ».

К сведению, как сообщалось, «Омсктрансмаш» (Омский танковый завод) проходил процедуру банкротства с 2002 года. За почти 14 лет практически все имущество предприятия разошлось в процессе передачи другим собственникам или было продано. Из всех активов остались лишь два нежилых помещения в Омске на ул. Карело-Финской и 10-й Чередовой — за ту цену, на которой настаивают кредиторы, никто их покупать не пожелал. Еще два помещения по ул. Гризодубовой, 20, проданы, но деньги за них почему-то не были получены. Чтобы довести процедуру банкротства до конца и с легким сердцем подписать ликвидационные акты, конкурсный управляющий завода Юрий Ремизов попросил суд продлить конкурсное производство еще на полгода. Изучив представленные аргументы, арбитраж согласился с ним, но запрашиваемый срок урезал до двух месяцев. День окончания конкурсного производства, то есть, по сути, ликвидации одного из крупнейших в СССР производителей танков, выпал, по странному совпадению, на 9 Мая — День Победы.

Так что, если и благодарить за новые платформы Анатолия Эдуардовича и его «братьев по оружию», то только за то, что платформы эти не стали импортными, что пока ещё не всё советское успели уничтожить. Вообще, как-то трудно верить в благие дела тех, кто нанёс столько вреда обороне нашей страны. Они всегда хотят «как лучше», оправдывая недальновидные или преступные решения. Если речь об унификации, так доведут дело до абсурда, и благие потуги реформаторов обернутся ещё большими проблемами для армии. Если экономия, так под её лозунгами выбросят и своруют миллиарды.

Разумеется, нет смысла отрицать пользу нового и современного, всего, что делается во благо России, весь вопрос, когда, кто и как это будет делать. Полезно помнить, что были утрачены многие технологии, погибли целые конструкторские школы. Вдобавок Министерство обороны, заказывая тогда новую технику, одновременно ликвидировало собственные НИИ и испытательные полигоны. Новую же технику мало сконструировать и даже построить, ее надо испытать по специально разработанным программам, сначала на закрытых полигонах, далее в войсках. Только после этого принимать решение, годится то, что сделано, для службы в войсках, или требует серьезной доработки. Введение нового образца в строй, это целая наука, которую за четверть века практически потеряли. Многое предстоит возрождать.

Президент дал команду по оснащению армии бронированными новинками, а они до сих пор «сырые». Теперь в любом случае всё примут?

Не наломали бы здесь дров предприимчивые господа, не стала бы в этом новомодная «платформа» для нашей армии горькой «панелью» в интересах шкурного бизнеса, ещё хуже — фатальной ошибкой грандиозного эксперимента под благим предлогом.

Любая техника стареет, всегда появляется что-либо лучшее, и одно дело — проводить замены, имея более разнообразную технику, другое дело — если устареет одновременно всё, если опять придётся всё переписывать с чистого листа. Хорошо ли, когда единые «платформы» начинают преподноситься как панацея для военного прогресса? Вспомним о начальной идее IBM (в своё время каждый новый «Pentium», II, III, IV, хоронил предшествующее вместе с уже надломленной мечтой о вечной «открытой архитектуре»). Не получилось универсальной модульности на все времена и все случаи даже на базе одной компьютерной платформы. Создадим прецедент, будет не одна, пусть четыре платформы по бронетехнике, спишем «старое» в утиль. Но устареют эти платформы, одновременно устареет весь безальтернативный парк бронетехники на ней, ещё хуже, если раньше устареет или окажется несостоятельной сама концепция подобной универсальной «экономии». При этом либо придётся вернуться к «разнообразию типов», оставляя технику от предыдущей платформы, либо всякий раз начинать всё заново, полностью перевооружая всё новыми «платформами».

Безопасность страны, военная техника — вряд ли тот уровень, когда его можно мерить той же меркой, как смена у населения мобильных телефонов или обновление парка легковых автомобилей.

Естественно, я могу ошибаться, искренне заблуждаться и «чушь прекрасную нести». Есть сомнения, возникают неизбежные вопросы, и было бы странно, если вопросы не возникают у тех, кто принимает судьбоносные решения по безопасности России. Война на пороге, одно дело, если ошибусь я, даже сам себя выставлю здесь дураком, от этого войну не проиграем, и несравнимо хуже, если будут ошибаться наши руководители и отцы-командиры.

Остаётся надеяться и попросту верить, что умные люди во всём разберутся и примут правильные решения, как с новой и старой техникой, так и с грамотным пониманием обороны России в войне.

Сказал, как умел, вряд ли многим мои грустные раздумья понравятся. Кому не всё равно, выскажитесь в комментариях. Может, от наших мыслей что-либо изменится к лучшему, в конце концов, главное — не личные амбиции, а порядок в танковых частях и крепкая оборона России. Мир вашему дому!

Использованы материалы с сайтов:

http://www.vedomosti.ru

http://takya.ru

http://www.autoshcool.ru

http://3mv.ru

http://zasssr.info

http://omskgazzeta.ru

http://rufor.org

Информация