Великий кандальный путь

Как по Сибирскому тракту вели декабристов на каторгу и шли караваны с товарами из Китая

Казанские историки предлагают увековечить память о Сибирском тракте, который на протяжении полутора веков связывал Москву с Сибирью и проходил через столицу нынешнего Татарстана. Ученые считают, что необходимо установить на Советской площади в Казани на гранитном постаменте символический знак высотой не менее 3–4 метров в виде усеченной пирамиды с двуглавым орлом на ней и с указанием километража от Санкт-Петербурга. Большой Сибирский тракт несколько веков соединял Европу и Азию, являясь самым протяженным в мире культурным ландшафтом. Он изменил жизнь городов, через которые проходил. РП собрала некоторые факты из истории этой исполинской дороги, касающиеся ее влияния на Казанскую губернию.

Четверть окружности Земли у экватора

Вплоть до конца XVII столетия сообщение европейской части России с Сибирью осуществлялось в основном по рекам. При Петре I путь из Европы в Азию состоял из множества сухопутных дорог, волоков, водных путей. Путешествие по этому маршруту описано протопопом Аввакумом в его «Житии» и во второй части «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

В 1725 году был подписан Кяхтинский договор между Россией и Китаем, обозначивший политические и торговые отношения между странами. Возникла необходимость в создании транспортного коридора, соединяющего Москву с Сибирью, и правительство принялось за строительство Сибирского тракта, завершившееся только в середине XIX века.

Тракт шел из Москвы через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск, Казань, Малмыж, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Колывань, Томск, Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерчинск до Кяхты (на границе с Китаем). Южная ветка проходила через Казань, северная — по Вятскому краю, а соединялись они в Пермской земле, перед Уральскими горами. Общая длина исполинской дороги составляла, по некоторым подсчетам, почти 11 тысяч километров. Это четверть окружности Земли у экватора! Не зря в народе сей путь называли «Великим трактом» или «Большим трактом». Он был самой главной дорогой в России.

— Тракт послужил оживлению жизни в деревнях, находящихся вблизи от него. Существовало несколько крупных сельских ярмарок — Ирбитская, Макарьевская. По тракту шел обмен товарами между губерниями. В Казанской губернии появились зажиточные баи, открывавшие вдоль дороги фабрики. Из Казани везли в Китай кожу, из Сибири с подчиненных народностей в виде подати приходили масло и меха, пушнина и серебро, редкая рыба, кедровые орехи, гусиное мясо. В Сибирь везли муку, крупу, толокно, ткани, оружие, боеприпасы. Свои товары в Китай по тракту транспортировали также Франция, Англия, Голландия. Но тракт не только кормил людей, он способствовал культурному развитию и обмену, по нему везли книги. В деревнях строились мечети, при них открывались медресе.Например, в районе Балтаси и Кукмора есть старинные мечети, построенные в конце XVIII века, — рассказал РП краевед Леонид Абрамов.

Это был единственный путь, по которому на восток двигались служилые люди, купцы, переселенцы, ученые, путешественники. Вот некоторые имена: Иван Ползунов — изобретатель первой в мире паровой машины, Александр фон Гумбольдт — путешественник и ученый, Николай Пржевальский — знаменитый путешественник, Петр Козлов — выдающийся русский путешественник, писатели Антон Чехов, Константин Станюкович, Александр Герцен, Владимир Короленко и другие. По Казанско-Сибирскому тракту проезжали в Сибирь и царские особы. В 1824 году в путешествие отправился император Александр I. Есть легенда, что из Сибири он не вернулся и умер там под именем старца Кузьмича, а в Таганроге под видом монарха похоронили простого солдата.

Днем и ночью, круглый год по тракту непрерывной цепью тянулись обозы. Вдоль него располагались сотни почтовых станций, постоялых дворов, тележных, санных и сбруйных мастерских, занятых обслуживанием нужд тракта. С появлением транспортного коридора в стране открылось три больших оружейных завода: Казанский пороховой, Пермский пушечный и Ижевский ружейный. По тракту они могли доставлять свою продукцию в центр страны. И, конечно же, по тракту везли китайский чай. В связи с этим в конце XVIII века в России была основана первая чаеторговая компания «Перлов с сыновьями», появился обособленный клан торговцев — «чайники». Чай начинают продавать не только в столицах и близких к ним городах, но и в других регионах империи.

Сибирский тракт являлся трассой первой категории и считался столичной дорогой. С 1735 года по нему доставляли корреспонденцию, исходящую от монаршего двора. Через Казань шла почта из Москвы в Кунгур, Екатеринбург и Тобол. Чтобы почта доходила быстрее, в специальной инструкции для курьеров обговаривалось: «Нигде, а особливо в городах и селениях, у питейных домов не останавливаться».

— По дороге ездили правительственные почтовые курьеры. У них на упряжи висели валдайские колокольчики, дававшие высшую привилегию на тракте. Попробуй не уступи дорогу кибитке с колокольчиком: огреют по спине кистенем — железными болванками на ремне, приделанными к деревянной ручке. Как только послышится звон, смотритель почтовой станции должен держать наготове тройку лошадей на замену, потому как почтовый чиновник нигде надолго не имел права останавливаться. Замешкался смотритель — получил тумаков или еще какое наказание. Многие богатые люди тех времен мечтали заполучить высочайшее разрешение водрузить колокольчик на дугу собственного экипажа и тем самым пользоваться правом «зеленого света» на трассе, — рассказывает Абрамов.

На дороге было правилом строгое расписание. За определенное время ямщик был обязан обернуться от одной станции до другой. Для упряжек-троек была установлена средняя скорость: по пересеченной местности — 10 км/час, по ровной — 12–15 км/час.

Дорога «царь-бабушки»

Поначалу дорога представляла собой череду верстовых столбов, переправ через реки и горы, перелесков. Ее мостили камнем под наблюдением иностранных специалистов. В болотистых местах клали деревянные настилы — гати. Для мощения проезжей части и строительства мостов через реки и овраги требовалось огромное количество бутового камня, песка и строительного леса. Для добычи камня по всей длине Сибирского тракта были открыты каменные и песчаные карьеры.

Дорожная служба обеспечивала хорошее содержание проезжей части.

— Каждый участок великой дороги нужно было ремонтировать, строить мосты, стелить гати. Повинность эта возлагалась на села, находящиеся вдоль тракта. За любую провинность жестоко наказывали. Крестьяне вносили денежную и натуральную плату для содержания дороги и привлекались к трудовому участию по ее обустройству, к бесплатным принудительным перевозкам различных грузов, расчистке пути, по требованию проезжавших предоставляли провиант. Поэтому, несмотря на оживление торговли, крестьяне старались отселиться подальше от тракта, — отмечает Абрамов.

Чтобы путники не плутали в снег и непогоду, императрица Екатерина IIраспорядилась высадить вдоль тракта березы на расстоянии почти трех метров друг от друга. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли «екатерининскими», встречаются и сегодня. Каждое крестьянское хозяйство в притрактовых деревнях обязано было посадить по несколько берез и следить за их выживанием.

РП связалась с работниками и создателями одного из двух в России музеев Сибирского тракта, расположенного в татарстанском селе Карадуван. Создатель музея, учитель истории Бакий Зиятдинов, умер в прошлом году, он оставил воспоминания и исследования.

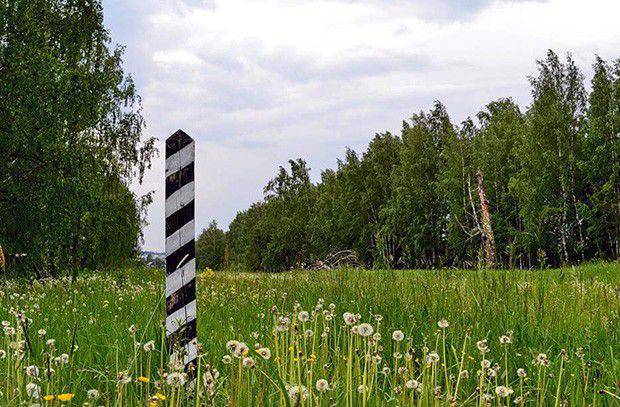

«Об этом мне рассказывал мой дед Зыятдин-бабай, а ему его дед, который их и сажал, а потом выхаживал. Тогда каждому крестьянскому двору притрактовых деревень, и в Карадуване тоже, давали «урок»: посадить на придорожной полосе по несколько березок и проследить, чтобы они окрепли и выросли. И не приведи Господь, если березка засохнет! Штраф должна была заплатить вся крестьянская община. А уж после этого общинный сход наказывал виновного — чаще всего розгами. Несколько таких берез до сих пор сохранилось. Дед мой рассказывал, что местные жители называли Сибирский тракт «эби-патша юлы» — дорога «царь-бабушки». Это потому, что после указа Екатерины II, где-то в 60–80-х годах XVIII века началась первая большая перестройка Сибирской дороги — ставились верстовые столбы, строились мосты, почтовые станции и избы для ямщиков», — пишет Зиятдинов.

«Пешочком в Сибирь идти трудно...»

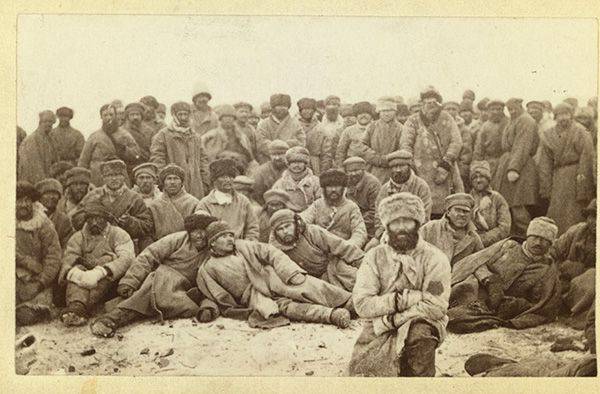

Тракт также называли в народе «великим кандальным путем», потому что по нему прошли и проехали тысячи арестантов. Через Казанскую губернию преступников отправляли в ссылку или на каторгу в Сибирь.

— Еще и по этой причине крестьяне старались отселиться подальше от тракта. Случались побеги, нападения каторжан, хватало и разбоя, потому что в первое время конвойная служба была не обустроена. Сначала этим занимались башкиры, потом казаки... Не сразу появилась специальная служба, — поясняет Абрамов.

Каторжан заковывали в кандалы и цепи, прикрепляли по несколько человек к железному пруту (отправка «по канату»). Дорога делилась на несколько этапов, для каждого из которых определялась этапная команда из одного офицера, двух унтер-офицеров и рядовых солдат. Этапные команды, которые размещались по тракту через одну станцию, проводив партию ссыльных до следующего этапа, возвращались обратно. В начале XIX века Сибирский тракт через каждые 60 верст был обустроен этапными острогами и полуэтапами для отдыха. При каждом остроге работал кузнец — для снятия кандалов и заковывания в них. Пешее передвижение по тракту было очень изнурительным, а длительность перехода от Петербурга до Иркутска доходила до двух лет.

— Многие старожилы утверждали, что являлись очевидцами того, как через наше село проходили ссыльные. Это были очень исхудалые, измученные голодом и холодом, летом — жарой и жаждой люди. Лица их были печальными, одежда рваная, запыленная. На ногах огромные колодки, на руках — кандалы. Каторжников сопровождали конвоиры — конные казаки, — рассказала РП работник музея Сибирского тракта Фирая Зиятдинова.

В карадуванском музее есть проект тюрьмы за 1840 год. Этот этап первого разряда рассчитан на 150 арестантов, из них 120 — простые пересыльные, 15 — преступники и 15 — женщины. Там же располагалась казарма на 50 солдат, одна офицерская квартира и конюшня на 13 лошадей. Уголовных и политкаторжан вели в Сибирь партиями по 100–200 человек, реже — по 500 человек.

— По воспоминаниям сельчан, арестованные доходили до Карадувана в четверг и уходили оттуда в пятницу около 11 часов. Жители села по ним определяли время: когда они уходили из Карадувана, крестьяне шли на полуденный намаз в мечеть, — отмечает Зиятдинова.

— Арестантов проводили по главным улицам Казани. Тракт начинался там, где сейчас стоит Варваринская церковь, а название улицы «Сибирский тракт» в городе сохранилось до сих пор. Тяжелую картину жители наблюдали каждую неделю: бряцанье кандалами, серая масса людей — до 100 человек — в арестантских робах, заунывные песни, сдержанный плач и стон. На сердце становилось тяжело, а они идут, идут молча, низко опустив головы. Но население реагировало нормально. Психология была совсем другая. Атеистов не было. Все в Бога верили или хотя бы боялись его. Они признавали власть царя, считали, что это государевы преступники. Конечно, жалели, подкармливали, особенно женщины. Тем более что в конце XVIII века, во времена Пугачева арестантов государство вообще не кормило, они должны были выходить и выпрашивать подаяние своим жалким видом. Делалось все это еще и для острастки, чтобы запугать народ, чтобы боялись против царя идти, — рассказал РП председатель Казанского городского общества историков-краеведов Анатолий Елдашев.

Женщины шли вместе с мужчинами — в непогоду, в пургу, в дождь. И не всегда к ночи удавалось добраться до избы для каторжан, поэтому ночевали среди полей, разводили костры и спали на земле. По дороге многие умирали, увечных и больных иногда позволялось везти на телеге.

Ссыльным, в частности политическим преступникам, давались некоторые привилегии. Например, через Казань вместе с семьей проезжал угодивший в опалусподвижник и фаворит Петра I Александр Данилович Меньшиков. По дороге его жена умерла, похоронили ее под Казанью — в Верхнем Услоне сохранилось это место. По легенде, Меньшиков сам копал могилу и хоронил супругу.

– Через Казань в Сибирь гнали старообрядцев из Западной Белоруссии, куда они сбежали. Это были и мужчины, и женщины, и дети, и старики — их вели по тракту, а кого-то грузили на баржи, везли в жестоких условиях, многие по дороге погибали. Около 100 тысяч человек переслали в течение XVIII века, — говорит Абрамов.

С 1826 по 1828 год через Казань проходили и проезжали декабристы. Из инструкции фельдъегерям для государственных преступников времен декабристов следует, что каждого из них везли на одной подводе с жандармом. В дороге не допускались ни под каким предлогом свидания с арестованными и разговоры, им не позволялось писать записок, писем. Если арестант серьезно заболевал, его можно было расковать, а иногда даже оставить в какой-нибудь деревне под надзором, пока не поправится. Вслед за декабристами следовали по Сибирскому тракту их жены: Екатерина Трубецкая, Мария Волконская, Александра Муравьева.

Через Казань в сибирскую ссылку проезжал в 1790 и 1797 годах русский писатель и философ Александр Николаевич Радищев. В Казани он останавливался, ожидая открытия санного пути. Сохранились его восторженные записи: «Ходил по городу почти в восхищении». Он отметил «отличный вид» на Казань с архиерейских дач, бывал на праздновании сабантуя на Арском поле, посетил кремль и Зилантов монастырь. На Волге писатель увидел изнурительно тяжелый, каторжный труд бурлаков. В «Записках путешествия в Сибирь» Радищев рассказывает о деревнях Казанской губернии, где ему приходилось останавливаться: «Татары, черемисы, чуваши селятся по увалам и долам, русские на горе. У чуваш и черемис избы черные, но воздух здоровее, нежели у русских в избах, ибо прямо с надворья. Они холод любят. Тараканов нет, но много блох. У татар избы белые, впереди камелек. По лесам татары бьют медведей, волков, лисиц, зайцев, векшу и мало куниц. Ночевали. Нашли праздник, состоит в том, что все девки, бабы и мужики ходят из двора во двор и пьют пиво; ходили до утра и перепились допьяна».

В 1850 году через Казань в кандалах прошел в числе петрашевцев Федор Достоевский, осужденный на каторжные работы в Омске, по впечатлениям от которых он напишет «Записки из Мертвого дома». Но тракт был не только свидетелем каторги и ссылки, круглый год по нему двигались толпы переселенцев на «вольные» сибирские земли.

Конец пути

Сибирский тракт имел всероссийское значение на протяжении полутора веков. Он начал утрачивать его после появления речного пароходного движения в 1840-е годы, и особенно после прокладки железной дороги в Сибирь в 1890-е. Транспортные потребности страны росли, и следствием этого стало строительство Транссибирской магистрали, завершившееся в 1903 году. Это положило конец более медленной караванной торговле.

Сегодня основной трассой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, является автодорога М-7. Она идет от Москвы через Казань и Уфу. Отчасти трасса «накладывается» на южную ветку бывшего Сибирского тракта, но нынешняя дорога, благодаря техническому прогрессу, выпрямлена и сокращена, поэтому большая часть старого петляющего и учитывающего природный ландшафт пути осталась в стороне. Есть участки, которые хорошо сохранились, они вымощены камнем, и местные жители используют их для сообщения между деревнями. Например, такой отрезок дороги могут показать жители села Карадуван. Но многие участки Великого тракта полностью вышли из употребления и зарастают травой и лесом.

Информация