Пароходы Зевеке: несостоявшиеся «броненосцы коричневой воды»

Пароход Зевеке «Магдалена»

Причина всему – конкуренция!

А началась история с американскими пароходами в России вместе с бурным развитием в нашей стране рыночных отношений, вызванных к жизни отменой крепостного права. Соответственно это стало толчком к развитию и волжского судоходства, так что пароходы самых разных конструкций стали появляться на Волге один за другим. Сразу же образовались и несколько пароходных компаний, между ними появилась конкуренция, а где она есть, всегда находится тот, кто пытается обойти своих «коллег» или, скажем, за счет удешевления тарифов за проезд или предложением большего комфорта за ту же плату. Самым простым и доступным путем было начать постройку пароходов уже сразу с двумя-тремя палубами, чтобы резко поднять пассажировместимость одного парохода. Но где найти подходящий образец: удобный к постройке, и – самое главное, не очень дорогой?!

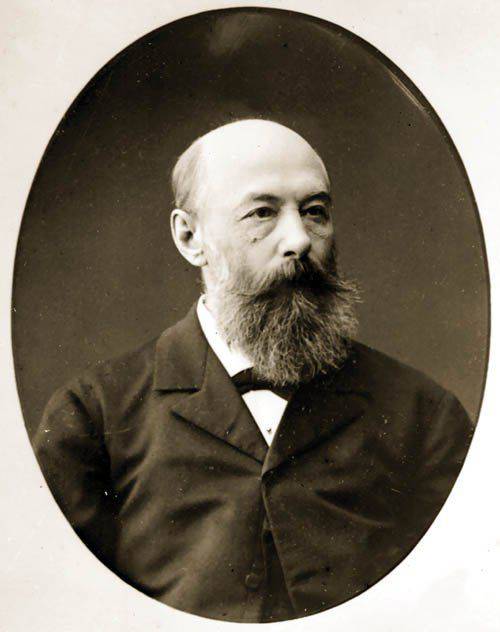

Альфонс Александрович Зевеке – основатель фирмы.

И вот в 1881 г. Альфонс Александрович Зевеке – известный волжский судопромышленник, специально отправил сына в Южную Америку – посмотреть на тамошние заднеколесные пароходы, что плавали по реке Амазонке, а строились по образцу пароходов, что плавали по рекам Миссисипи и Миссури. На тамошние пароходы он посмотрел, и они ему понравились, после чего компания Зевеке сделала ставку именно на них и… попыталась таким образом обогнать всех своих конкурентов здесь на Волге. Уже зимой 1881 – 1882 г. в Нижнем Новгороде была закончена постройка первого в России парохода «Амазонка», имевшего заднеколесный привод!

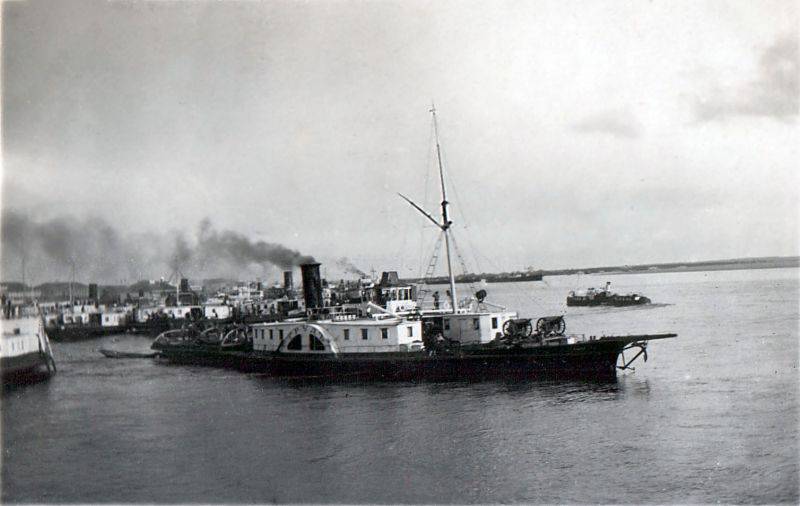

Пароходы компании Зевеке на нижегородском рейде.

И легкий, и комфортабельный, и грузоподъемный!

Пароход получился на славу: судно с тремя палубами длиной 58 м, шириной 11 м, к тому же плоскодонное и… получившееся рекордно легким. У порожней «Амазонки» осадка была всего 0,71 м, а имея на борту полный груз (400 пассажиров и 393 т груза), она погружалась на 1,2 м. Скорость по течению была 20 км/ч, а против течения, в зависимости от его силы, 12-15. Небольшой вес и относительная дешевизна (все судно было целиком и полностью построено из древесины!) по сравнению с другими волжскими колесными пароходами того времени давала ему неоспоримые преимущества. Поскольку пароход изначально проектировался как грузопассажирский, то трюм и большая часть палубы отводились под груз. Пассажирские каюты были трех классов и находились на верхней (3-й) палубе, где ближе к носу поднимались две высокие узкие трубы, установленные поперек корпуса, что дало волгарям основание называть новые парохода «козами». Два котла и двухцилиндровая паровая машина также устанавливались непосредственно на палубе: на носу – котлы, а машина – на корме. Благодаря такой компоновке среднюю часть судна удалось освободить для размещения груза, а его оконечности были защищены от нежелательного провисания.

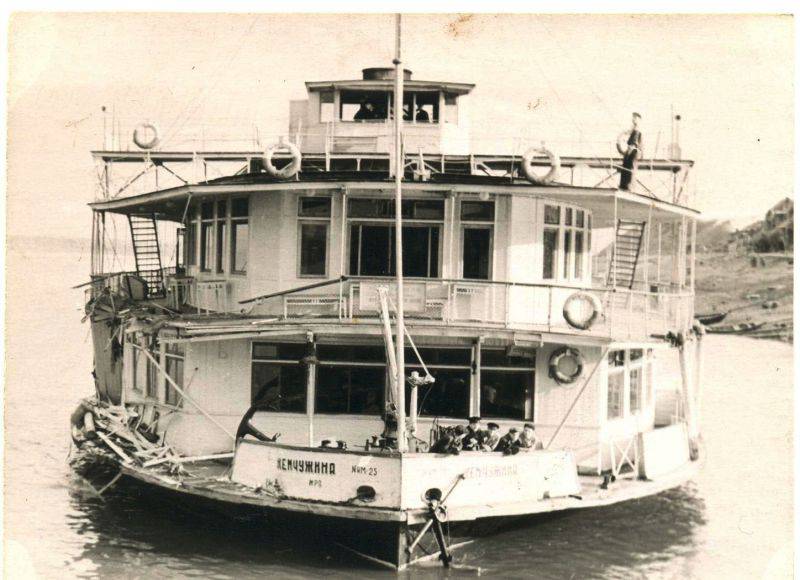

Пароход Зевеке «Жемчужина». Колесо сзади.

Гребное колесо, находившееся за кормой, приводилось в действие двумя шатунами. И здесь же, перед колесом, было сразу четыре руля, управлявшихся двумя румпелями. В такой установке рулей был свой смысл, так как это позволяло несколько повысить маневренность судна при его движении по мелководью. Новый пароход очень даже неплохо показал себя во время маловодья 1883 г., когда плавал между Нижним Новгородом и Саратовом. Как итог в 1883 – 1888 гг. по этому же проекту компания Зевеке построила еще несколько таких же пароходов, но уже значительно с большей грузоподъемностью.

Сервис значит многое!

В июле 1887 г. владелец компании Альфонс Зевеке умер, оставив при этом своим наследникам солидный капитал в миллион рублей и целый флот из 13 больших грузопассажирских заднеколесных пароходов, которые были заняты на трассах от Рыбинска до Нижнего Новгорода и от Нижнего Новгорода до Астрахани. Компания проводила очень грамотную маркетинговую политику. Например, при покупке обратных билетов введены скидки: в 1-м классе до 25 % и во 2-м классе до 20 %. По договоренности с железнодорожными компаниями для туристов была введена также продажа единых железнодорожно-водных билетов. Осуществлялась бесплатная доставка багажа пассажиров компании от железнодорожной станции на пристань, одним словом, делалось все, чтобы о фирме Зевеке люди говорили хорошо!

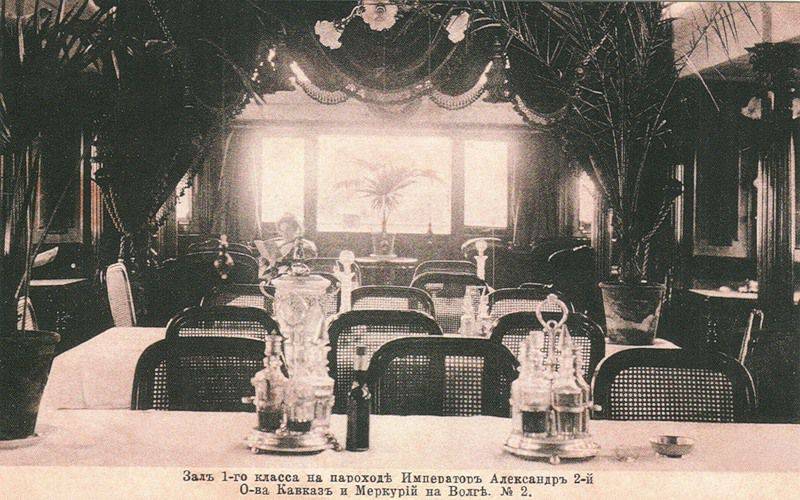

К услугам пассажиров 1-го и 2-го класса на его пароходах были роскошно отделанные и меблированные каюты. На них были оборудованы прекрасные буфеты, на борту пароходов устроены библиотеки, где были не только книги, но и самые свежие газеты, и журналы, и даже … салоны с роялями! Кроме того пассажиры этих двух классов могли обратиться к капитану с просьбой (если им вздумается) причалить к любой пристани по их выбору вне расписания. Ну, а если причал на берегу отсутствовал, то с парохода должны были спустить шлюпку (и спускали!), чтобы доставить пассажира на берег. То есть высадиться с зевекевских пароходов на берег можно было даже «в кустах», чем нередко и пользовались тогдашние революционеры, спасавшиеся таким образом от полиции. Все это помогло преодолеть предубеждение публики в отношении новых непривычных на вид пароходов, о которых многие тогда говорили, что уж слишком они высоки, и сильный ветер их непременно опрокинет! Из-за этих слухов новые пароходы вначале нередко отправлялись в плавание полупустыми, но… затем восхищенные рассказы всех тех, кто не побоялся рискнуть, и, конечно, умелая реклама в печати, свое дело сделали, и публика на эти пароходы компании Зевеке что называется «пошла».

Правда в ходе эксплуатации выяснилось, что форма кормы таких «пароходов-заднеколесников» приводит к образованию позади них водоворота. Это ухудшало управляемость судном, особенно на тихом ходу, но что-то изменить уже было нельзя.

Новые проблемы и новые решения

Естественно, что пример Зевеке оказался очень привлекательным, и вскоре на Волге появились и заднеколесные пароходы других пароходных компаний: «Россия» (купца Петелина), «Бриллиант», «Яхонт», «Бирюза», «Изумруд», «Рубин», «Жемчужина» (компании «Дружина»). Чтобы избежать провисания конечностей, вызванного расположением котлов на носу судна, а машины на корме, оконечности пароходов стянули металлическим тросом, как это было сделано и на американских пароходах. При этом сам трос проложили на стойках, закрепленных в диаметральной плоскости судна, и натянули при помощи талрепов.

Один из пароходов Зевеке на Волге.

В 1886 г. на воду был спущен пароход «Новинка» грузоподъемностью уже 740 т. Он, а также и другие пароходы его типа, получили еще и четвертый класс для пассажиров, и бывали забиты грузом и людьми буквально «под завязку». Правда скорость их упала до 13 км/ч, но и плата на них была также почти в два раза ниже, чем на грузопассажирских пароходах других типов. Благодаря легкости и дешевизне они имели целый ряд экономических преимуществ, однако недостатки конструкции, малая скорость хода, не слишком хорошая управляемость и очень примитивно оборудованные помещения для пассажиров на этих судах возросшим требованиям уже не удовлетворяли. Поэтому в дальнейшем постройка заднеколесных пароходов на Волге была прекращена.

На некоторых из этих пароходах были использованы весьма оригинальные, если не сказать забавные технические решения. Так на «Яхонте» паровая машина до половины высовывалась из трюма, тогда как котлы стояли на главной палубе! Причем передача от нее к гребному колесу осуществлялась с помощью деревянного шатуна длиной… в несколько метров! При этом кривошип при вращении в своей нижней точке касался воды, особенно при полной осадке парохода. Подшипник находился в воде целиком, а шатун по воде громко шлепал. Зато масленщики, отвечавшие за смазку подшипника, были довольны: им не надо было то и дело проверять его температуру, что они обычно делали на ощупь, ведь теперь его непрерывно охлаждала вода. Кроме того на них стояли сразу три очень больших руля, хотя и не очень заглубленных в воду, но зато таких длинных, какие тогда устанавливали на баржах, поэтому управлялись они сравнительно неплохо. Забавно, что лучше всего они работали и управлялись когда шли задним ходом, поскольку так гребное колесо загоняло воду «под себя».

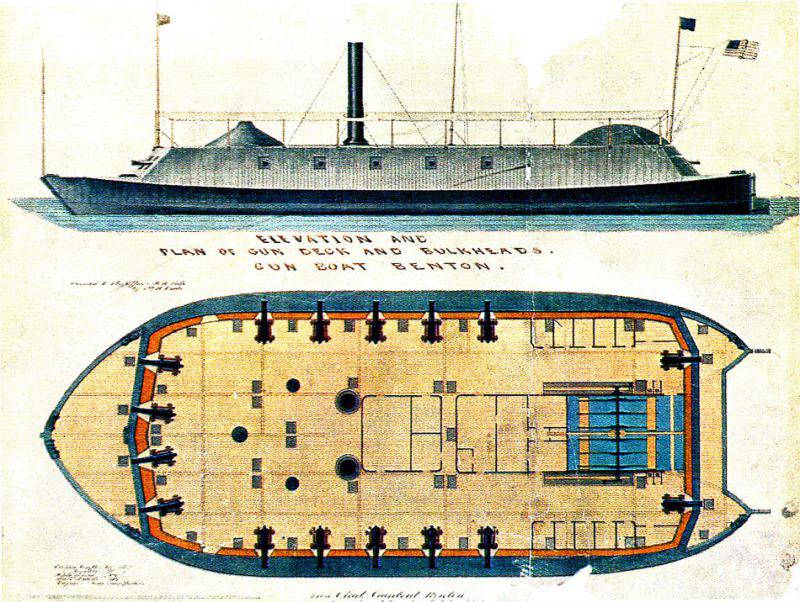

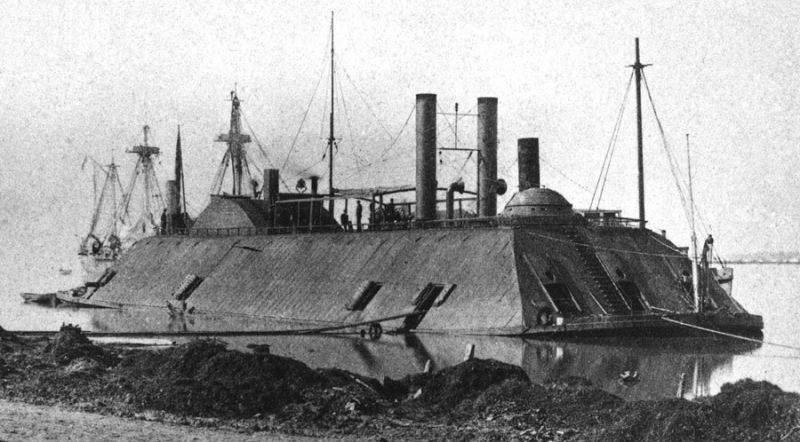

Речной броненосец северян «Сент-Луис».

«Волжские броненосцы коричневой воды»

К началу гражданской войны по Волге пароходы «американского типа» еще плавали, и было их довольно много. Но – и вот это очень странно, никто из морских офицеров, сражавшихся под знаменами КОМУЧа (Комитет членов Учредительного Собрания) даже не подумал о том, чтобы превратить их в боевые корабли, подобные американским «броненосцам коричневой воды»! И вот это самое удивительное! Они не могли не читать (и просто обязаны были изучать это будучи в гардемаринах) о том, какими были первые броненосцы, как они создавались, вооружались и применялись. Ведь события 1861 – 1865 гг. были к ним по времени очень близки и информации на эту тему хватало.

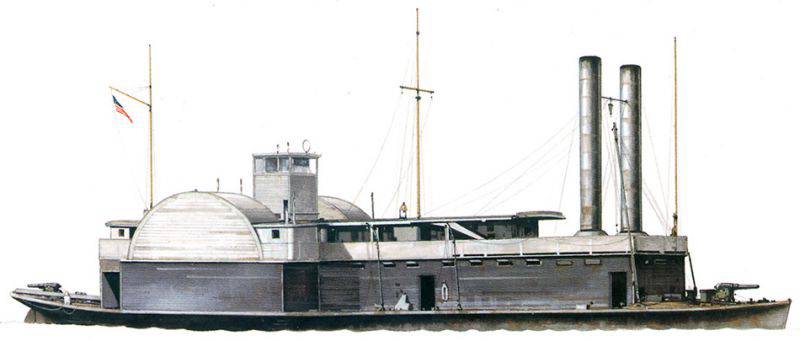

Типичный речной броненосец 1861 – 1865 гг.

Броня из рельсов. Образец поднят со дна Миссисипи. Серая масса между рельсами – набившийся туда ил.

В том же журнале «Нива», «Вокруг света» были рисунки и статьи, да и в «Морском сборнике» их тоже хватало. Однако мемуары «речных офицеров» КОМУЧа пестрят сообщениями о том, что «никто не знал, что делать», «не имел понятия», и т.д. Когда было решено вооружать волжские пароходы, то на них 76,2-мм пушки сначала ставили вообще открыто на палубе: одну спереди, другую сзади, и два пулемета по бортам. Потом додумались, что надо сделать поворотные круги и… сделали, а колеса орудий прикрепили к ним хомутами. Ворочали эту «установку» при помощи «правила», но брони она не имела никакой. Правда, пулеметы над кожухами бортовых колес спустя какое-то время расположили в башнях из железных труб большого диаметра, вставленных одна в другую. Пространство между ними было залито гудроном и пули эту «броню» не пробивали, вязли в расплаве! Поворачивалась башня на шкворне, ногами сидевшего в ней пулеметчика. Нашли на складах тюки иранского хлопка и сделали из них «броню» – обложили борта, рубку, оконечности.

Пароход «Мефодий», который использовался Чехословацким легионом во время похода на Казань

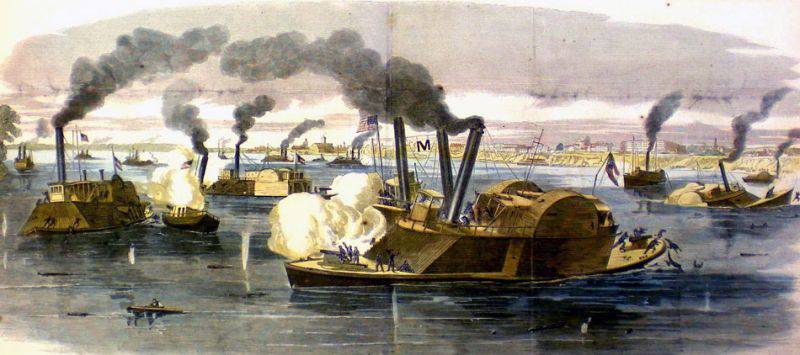

Между тем именно из заднеколесных и колесных пароходов и северяне, и южане как раз свои первые броненосцы и построили! Броню в форме прямоугольного каземата с наклонными стенками делали из катаных рельсов и шпал. Палубы с корпуса снимали, трубы обрезали, в амбразурах каземата ставились пушки: обычно 2-3 вперед, 4-5 по бортам и 2 назад. Кожухи гребных также бронировались, либо одно колесо закрывалось со всех сторон казематом. Причем пушки были солидные: 6, 8 и даже 10 дюймов. И нарезные орудия Паррота и Дальгрена, и гладкоствольные – что было, то и ставили. А вот теперь представьте себе точно такой же гипотетический «волжский броненосец», вооруженный скорострельными «трехдюймовками» с таким же их расположением, и будет понятно, что обычный волжский вооруженный пароход на базе буксира он превосходил бы в разы. Даже шрапнель, поставленная «на удар», мало что могла бы с ним поделать, а фугасных снарядов тогда было мало, да и куда ими было бы по нему стрелять? Получается, что то, что было хорошо на Миссисипи, на новом витке истории еще лучше могло бы сработать на Волге, но… не сработало! Баржи (несамоходные) вооружались 102-мм орудиями и даже 152-мм гаубицами. Их танки (баржи использовались нефтеналивные) заливались бетоном, что превращало их в исключительно мощно забронированные и вооруженные суда… лишенные и хода, и маневренности, но это и все.

Типичный «хлопковый броненосец» южан, бронировавшийся кипами хлопка.

Авторы мемуаров отмечают, что не хватало брони, пушек, снарядов, но ведь рельсы-то были! Шпалы – были, а значит, была и практически готовая броня. То есть, имея такие «броненосцы» КОМУЧ мог бы не только захватить Казань, Самару и Царицын, и всю Волгу держать в своих руках, но и успешно бороться даже с балтийскими миноносцами, переведенными через Мариинскую систему по приказу Ленина на Волгу. А там, глядишь, к ее берегам подошли бы армии Колчака, и… вся история бы России изменилась самым невероятным образом. То есть «подсказка» комучевским офицерам в виде пароходов Зевеке была, можно сказать, прямо у них перед глазами, историю «броненосцев коричневой воды» они, как образованные люди, должны были знать. Инженеров на Волге тоже хватало. Но ничего этого сделано не было! Ну, а в итоге, сражавшиеся под красным знаменем – да-да и удивляться этому не стоит (а каппелевцы сражались под черно-оранжевым георгиевским знаменем), войска КОМУЧА на Волге были разбиты до подхода частей Колчака, и наша с вами история состоялась в том виде, в каком она есть.

Бой речных броненосцев на Миссисипи.

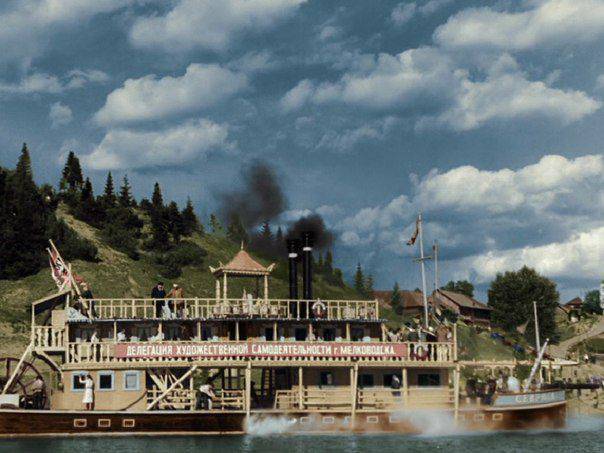

Ну, а отдельные пароходы кампании «Дружина» ходили по Волге даже в предвоенные годы, а «Яхонт» сохранялся вплоть до 1956 года, когда и был отправлен на слом. В кинокомедии «Волга-Волга» был снят уцелевший до того времени такой пароход, названный почему-то «Севрюга». Так что никакие американцы нам его не дарили!

Броненосец северян "Эссекс"

Люди счастливой судьбы

Обычно судьба российских купцов конца 19 – начала 20 века не баловала: тот разорился и застрелился, тот спился, другой погиб в революцию, но вот сыновьям А.А. Зевеке повезло. Пароходное общество унаследовал его старший сын (от первого брака) – Александр Альфонсович (1864 – 1917), до большевистского переворота успевший умереть.

Легендарная «Севрюга» из кинокомедии «Волга-Волга».

Младший его сын (от второго брака) – Василий Альфонсович Зевеке (1878-1941), также стал речником: в 1914 году ездил в Германию для покупки судов, а в 1917-ом почти год находился в США по заданию Российского министерства водных путей. Уехав за границу из Российской империи, он возвратился уже в Советскую Россию, и всю жизнь провел в Нижнем Новгороде (г. Горьком), где трудился инженером-судостроителем на заводе «Красное Сормово». В свое время он увлекся фотографией и сохранил не только свои фото, но и старые фамильные негативы, сделанные еще на стеклянных пластинках (раньше они так и назывались – фотопластинки). Сын его – внук своего знаменитого деда, Александр, тоже сделался фотолюбителем, и все это уникальное семейное наследие перешло к нему. В 2007 году он передал его архиву аудиовизуальной документации Нижегородской области, за что был отмечен грамотой губернатора области. Так что все потомки судовладельца Зевеке прожили положенный Богом срок, не были репрессированы, жили у себя родине, а один из их фамильных пароходов попал даже в популярную кинокартину, но на ход истории они так и не повлияли!

Информация