Как построить непобедимый корабль?

Дискуссии о защищенности кораблей порождают мощный мозговой штурм, в ходе которого открываются технические подробности и малоизвестные факты из истории морских сражений.

В то же время тезис о необходимости возвращения брони, несмотря на кажущуюся парадоксальность, таит в себе великий вопрос: насколько боеспособен современный ВМФ?

Комментарий от severny.

От себя бы добавил, что за полвека кровавой эволюции ОБТ превратились в настоящих бронированных чудовищ. Несмотря на наличие огромного арсенала противотанковых средств, пробивающих “на бумаге” любую броню и не оставляющих шансов всем существующим образцам БТТ.

Дискуссия вылилась в цикл популярных (судя по читательским отзывам) статей о защищенности корабля. В ответ рождаются критические статьи, авторы которых отчаянно ищут доводы “против”. Ищут, но не находят.

Господа, нужно искать тщательнее!

Вот лишь несколько замечаний по недавно опубликованной на “ВО” статье “Пропавшая броня”.

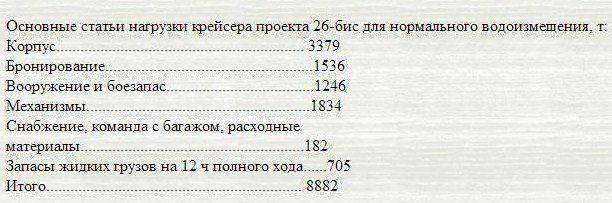

Какие корабли несли серьезное бронирование в годы ВМВ? Это были минимум «легкие крейсеры», но «легкие» лишь в классификации той эпохи. Реально это были корабли с полным водоизмещением более 12000 тонн. То есть сопоставимые по размерам с современным РКР пр. 1164. Корабли меньших размеров брони не имели, либо бронирование было чисто символическим: с толщиной плит 25-50 мм.

Броневая защита легких крейсеров 30-х гг. превышала по массе их вооружение.

1536 тонн. 25 ж/д вагонов с металлом — куда уж символичнее!

Все это — ЛКР пр. 26-бис (“Максим Горький”), равный по водоизмещению небронированному эсминцу “Орли Берк”. Весьма удивительный результат: когда одна носовая группа башен ГК весила больше, чем все 90 ракетных шахт с “Томагавками”. Крейсер имел втрое больший экипаж. И, что особенно «доставляет», его силовая установка превосходила на 30 000 л. с. турбины сверхсовременного “Берка”.

Если вам не понравится “Максим Горький” с 70-мм бронепоясом, на помощь придет еще более легкая “Атланта”, где толщина броневых плит достигала 95 мм (стандартное водоизмещение крейсера — 6700 тонн, полное — 8100).

21-й век, Интернет. Неужели не хватило сил хотя бы ради приличия ознакомиться с легкими крейсерами Второй мировой?

Версия о том, что вес, отводившийся под броню на крейсерах ВМВ, мог пойти на увеличение высоты подкреплений антенных постов РЛС, не выдерживает никакой критики. КДП крейсеров ВМВ располагались, как правило, на тех же высотах, или чуть ниже — на считанные метры. Например, КДП крейсера 68-бис располагался на высоте 27 метров от ватерлинии, а антенный пост РЛС на крейсере проекта 1164 расположен на высоте 32 метра.

Проблема не в антенных постах РЛС и КДП. Проблема располагается чуть пониже.

Там, где у крейсеров Второй мировой свистел ветер, теперь можно с комфортом усесться в кресло и, нажимая на кнопки компьютера, любоваться с высоты океанским закатом.

Проше говоря, там, на недостижимой высоте, расположены обычные палубы. С помещениями, коммуникациями и консолями боевого информационного центра. А сама надстройка прибрела вид громадной многоэтажной “коробки” шириной от борта до борта.

Большая она от того, что у конструкторов появились тысячи тонн резерва нагрузки и запас остойчивости после снятия брони. Есть где разгуляться! При этом сами “компьютеры и электроника” весят ничтожно мало на фоне др. статей нагрузки корабля. Основной вес ушел на силовой набор, обшивку и палубный настил этой многоэтажной “коробки”.

Почему так “бездарно” израсходовали резерв? Об этом подробно говорилось в предыдущей статье. Не имея никаких рекомендаций и ограничений, конструкторы выбирают самый простой путь, размещая антенны на стенах высоких надстроек — для упрощения их монтажа и обслуживания. Попутно используя образовавшиеся объемы для размещения боевых постов и залов для занятий фитнесом. Плюс дополнительный балласт для компенсации негативного эффекта парусности от сплошной надстройки.

«Удельная плотность корабля». Чтобы проверить приведенные выше аргументы, можно применить простейший, даже примитивный, но наглядный способ оценить плотность компоновки корабля. Подводная часть любого судна имеет сложную форму, и, чтобы не заниматься вычислением интегралов, просто возьмем объем, ограниченный длиной, шириной и осадкой корпуса.

Мой оппонент ввел новый параметр — “Удельная плотность корабля”. Она высчитывается как отношение водоизмещения к объему подводной части корпуса (длина*ширина*осадка).

Чтобы понять бессмысленность этой затеи, приведу простейший пример.

Есть корабль водоизмещением Х тонн и осадкой H метров. В ходе модернизации с него сняли половину котлов и турбин массой x тонн. Как изменится “плотность” крейсера? По бытовой логике, она должна уменьшиться (водоизмещение меньше на Y тонн, объемы корпуса остались без изменения).

Что получается у моего уважаемого оппонента? У крейсера уменьшилось водоизмещение (X — x), вместе с ним уменьшилась осадка (H — h). То есть “удельная плотность” корабля после снятия механизмов ГЭУ практически не изменилась!

В чем ошибка? Есть водоизмещение, измеряется в тоннах. Есть объем подводной части корпуса — куб. м. Есть запас плавучести (непроницаемый для воды объем корпуса выше ватерлинии), куб. м. Смешение этих параметров дает абсурдные результаты.

Есть и исключения, подтверждающие правило. Есть бронированные корабли, условная плотность которых близка к таковой у ракетных кораблей. Правда, само бронирование таких кораблей можно считать стремящимся к нулю. Это крейсеры проекта 26-бис.

Где-то мы уже их встречали... А, это же “Максим Горький”, у которого масса брони превышала массу оружия.

Исчезновение 25 вагонов с металлоломом — такой фокус не под силу даже Копперфилду.

Наш БПК 1134Б один в один похож по водоизмещению на японские легкие крейсеры «Агано» ... Корабли одинаковы, а брони на БПК 1134Б — нет! Куда дели бездарные конструкторы свободные от брони тонны на нашем БПК? Не надо торопиться с выводами, вначале надо насладиться информацией о бронировании «Агано». Он имел толщину бортовой брони целых 50 мм, палубы в 20 и башни 25 мм. В принципе, почти так же сегодня бронируют бронетранспортеры сухопутных войск. Одним словом, водоизмещение и размеры у небронированных ракетных кораблей и их бронированных артиллерийских предков начинают сближаться тогда, когда бронирование последних стремится к нулю.

Ну если уж спорить, то спорить честно.

“Агано” имел броневой пояс толщиной 60 мм (длина 65 м, высота 3,4 м), к которому примыкали два дополнительных 55 мм участка для защиты погребов (длиной 27 м в носу и 6 м в кормовой части). Палуба цитадели — противоосколочное бронирование 20 мм. Элеваторы боезапаса прикрывали плиты толщиной до 50 мм.

Общий вес брони “Агано” стремился к нулю и составлял 656 тонн (8% стандартного водоизмещения крейсера). Именно такой резерв нагрузки получили бы конструкторы, построив аналогичный по водоизмещению корабль, полностью отказавшись от брони. Также необходимо учесть, что между “Агано” и 1134Б лежит целая технологическая пропасть — 35 лет. При одинаковой мощности ГЭУ конструкторы 1134Б вновь получают преимущество за счет газовых турбин, выигрывая дополнительные сотни тонн.

Куда дели бездарные конструкторы свободные от брони тонны на нашем БПК? Потратили на оружие! Четыре ЗРК, противолодочные ракеты, легкая артиллерия, вертолет... БПК пр. 1134Б стал самым вооруженным кораблем за всю историю отечественного ВМФ. По количеству ракет на его борту “Букарь” вдвое превосходил современный Иджис-эсминец! Несмотря на устаревшие технологии 70-х, громоздкие и неэффективные балочные ПУ, средства управления огнем на чудовищной микроэлектронной базе той эпохи.

Каким образом специалистам Северного ПКБ удалось построить шедевр?

У “Букаря” не было высоких надстроек.

1134Б, как и японский “Агано”, — не лучшие примеры для дискуссии о “таинственной” пропаже водоизмещения.

Японец был специфическим легким крейсером, одним из худших представителей в своем классе.

Советский БПК не имел компоновки, свойственной кораблям ХХI века. Несмотря на размещения оружия на верхней палубе (что негативно влияло на остойчивость по сравнению с современными УВП), “Букарь” не имел сплошной коробчатой надстройки от борта до борта, высотой с десятиэтажный дом. И за счет этого имел огромное преимущество!

В этом смысле проект 1134Б — пример того, сколько полезных вещей можно установить на борту, при правильной компоновке корабля.

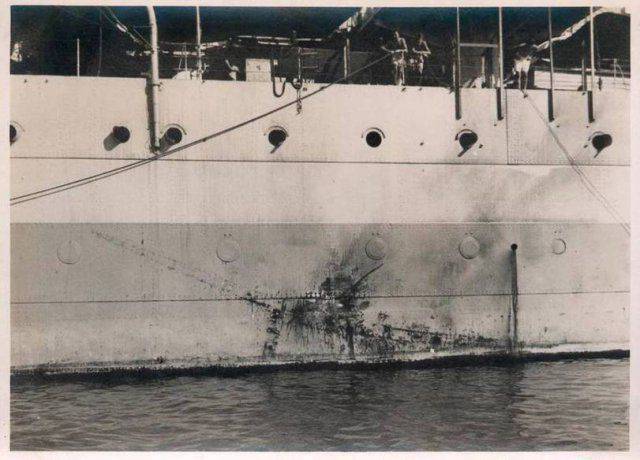

А ответ кроется в бронепробиваемости современных БЧ противокорабельных ракет. Наличие бронепояса толщиной 150-200 мм не решает принципиально задачу защиты корабля. Наличие толстого, но ничтожно малого по площади бронепояса толщиной 200-300 мм не играет никакой роли. Если даже ракета попадет в него, она его пробивает без особых проблем.

Никакой роли и без особых проблем. Так же, как исчезнувшие 1500 тонн с крейсера “Максим Горький”.

150 мм броневой стали — это гарантированная защита от любых встречаемых на практике ПКР (Гарпун, Экзосет, NSM, Инцзи, Х-35).

Основания? Скорость “Гарпуна”, масса и мех. прочность боевой части (т.к. вся остальная “требуха” ракеты при ударе превратится в пыль) в сравнении с бронебойным 203-мм снарядом. Оцените коэф. наполнения. Не забудьте учесть неудачное расположение БЧ в средней части корпуса ракеты. И делайте выводы!

Противники постройки защищенных кораблей обычно исходят из ложных представлений, ориентируясь по силуэтам и компоновке современных Замволтов и Иджис-эсминцев. Господа, создатели этих посудин не планировали повышать их защищенность, они построили их так, что там броню теперь не поставишь.

Высокозащищенный корабль нашего времени не будет похож ни на один современный корабль или ТКР прошлых эпох. Более короткий, устойчивый и вместительный корпус, цитадель-бронекапсула с интеграцией брони в силовой набор, рациональные углы установки (сильный завал бортов, как у “Замволта”, максимально приземистая надстройка в форме тетраэдра), горизонтальная защита, не уступающая по мощности вертикальной, дополнительные меры по прикрытию мест хранения боезапаса, противоосколочная стена вдоль всех отсеков и проходов — на противоположной стороне от борта, многочисленные внутренние переборки...

Масса такой бронезащиты окажется в пределах 2-2,5 тыс. тонн (ориентируясь на ТКР типов “Балтимор” и “Де Мойн”). При том современные корабли могут позволить большее за счет современных технологий.

При полном водоизмещении крейсера 15 тыс. тонн.

Сложность и стоимость броневых листов — ничто на фоне высокотехнологичной “начинки” современных Иджисов. В остальном, постройка такого корабля ничем не отличается от постройки “Орли Берка”.

Известно, что кумулятивно-фугасная БЧ ПКР «Базальт», стоящая на вооружении крейсеров проекта 1164, пробивает 400 мм броневой стали.

Было бы интересно ознакомиться с первоисточником и результатами практических стрельб “Базальтом” по защищенным мишеням.

Топить же суперкрейсеры вроде «Петра Великого» вполне могут не Гарпуны или Х-35, а «Гранит» и «Базальт».

На выставках вооружений всегда показывают образцы суперпушек и ПТУРов, пробивающих любой танк. Но всякий раз, когда начинается война, танки встречают фугасы и ливень из обычных противотанковых средств (от болванок Pak 38 до простых и массовых РПГ).

Думаю, аналогия понятна.

Даже для легких ПКР, не имеющих высокой кинетической энергии (малая скорость полета и масса БЧ), вполне может быть построена компактная кумулятивная БЧ, способная справится хотя бы со 100-мм преградой.

Пробьет борт, и что дальше? Впереди — система изолированных отсеков и противоосколочных переборок.

Информация