Кусочек Водопьяновского неба

Наверное, в летние дни это старое дерево вспоминает, как он, ещё девятилетний, работал коногоном на строительстве железной дороги. Коногон – это погонщик лошади, запряжённой в вагонетку шахты. Работа очень нелёгкая даже для взрослых мужчин.

Вполне возможно, что ранней осенью груша вспоминает Мишу с холщовой сумкой через плечо – так он ходил в церковноприходскую школу № 9. По нынешним меркам идти ему надо было несколько автобусных остановок. Но тогда, около века назад, никаких остановок не существовало. Расстояния Миша измерял своим желанием многое знать и уметь, а оно было огромно. В его родном селе Студёнки (сейчас – район педуниверситета) царила неграмотность, жители кормились огородным и хлебопашеским трудом. И мечталось мальчику, что когда-нибудь все его односельчане научатся читать и писать…

Ну а весной, когда распускаются на груше белые цветы, она со вздохом представляет Мишу, идущего мимо школы. Нужда отвела ему на ученье всего-то год, а потом заставила снова искать работу. И мальчишка – ему бы голубей гонять да за партой сидеть! – стал возить камень на Сокольский завод.

О Михаиле Васильевиче Водопьянове рассказано и написано очень много, и это правильно. Герой Советского Союза, достойный во всех отношениях человек, мудрый и мужественный. А я расскажу о школьном музее, который бережёт память о своём земляке. Этот музей находится в школ №9, в том районе, где когда-то жил будущий лётчик. Создали музей по просьбе совета ветеранов района учителя и и ребята, они же поддерживают связь с ближайшими родственниками Михаила Васильевича. Помогли и лётчики Липецкого авиацентра — они передали на хранение личные вещи генерал-майора. Музею более тридцати лет, а создавали его почти год: ребята сами ездили в Москву, разыскали семью Водопьянова.

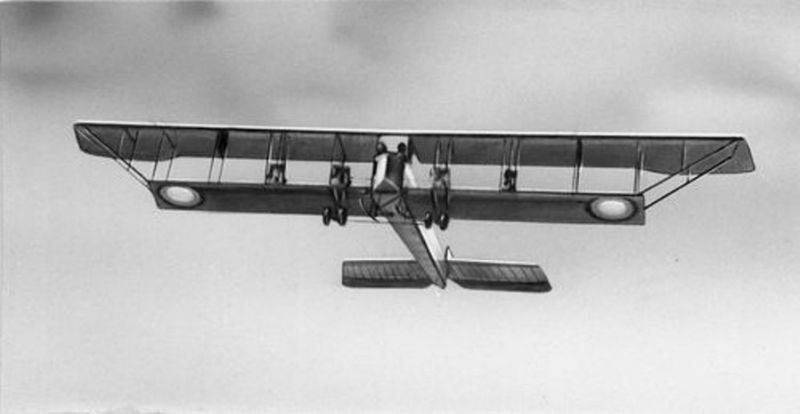

Так вот, сегодня, когда в школьный музей приходят посторонние мальчишки и девчонки (а это случается очень часто), они всегда перво-наперво обращают внимание на модель самолёта «Илья Муромец», который висит под самым потолком. Собрал макет бывший ученик Алёша Емельянов.

Именно с «Муромца», четырёхмоторного гиганта тогдашнего воздушного флота, началась мечта Миши стать лётчиком. А впервые мальчик увидел крылатое чудо в небе над своим селом Студёнки. Он тогда ещё не предполагал, что в 1919 году будет принят добровольцем в Красную Армию, в дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец»…

Есть в музее и другой маленький самолёт – ТБ-7, тяжёлый бомбардировщик. Его тоже смастерил Алёша.

На ТБ-7 Герой Советского Союза Водопьянов бомбил ночной Берлин в ночь с 9 на 10 августа 1941 года. Он был одним из первых лётчиков, атакующих столицу фашистов. В ту ночь его самолёт был подбит, пришлось совершить посадку на оккупированной фашистами территории. Но Михаил Васильевич прорвался через линию фронта к своим, чтобы снова биться с врагом.

Впрочем, прежде чем заслужить звание Героя Советского Союза, Михаил Васильевич водил самолёты на Сахалин, Камчатку, Кавказ, Казахстан. Совершил подвиг, спасая челюскинцев. Первым доставил на Северный полюс научно-исследовательскую станцию…

В музее школы – несколько сотен фотографий, почётные грамоты, письма, картины. Есть личные вещи Михаила Васильевича: шлем, очки, лётный планшет, папаха. Сейчас неизвестно, эти ли вещи были со своим хозяином, когда он спасал челюскинцев или открывал путь на Северный полюс. Но все, кто хоть раз бывал в музее, хотят верить в то, что именно эти вещи помогали своему хозяину совершать подвиги.

И я поверила, честно говоря. И живо представила: 13 февраля 1934 года облетела мир страшная весть - пароход «Челюскин», который, попав во льды, уже пять месяцев вместе с экипажем находился в дрейфе в Чукотском море, раздавлен льдами и затонул. Погиб один член экипажа, остальные успели переправить на лёд часть вещей, оборудования, доски и принялись сооружать лагерь. Сто четыре человека теперь жили на дрейфующей льдине. Спасти челюскинцев могли только опытнейшие лётчики – ведь по морю добраться к ним было невозможно.

Первым пробился к лагерю Анатолий Ляпидевский и вывез женщин и детей. А в следующем рейсе вместе с другими лётчиками прилетел к челюскинцам Михаил Васильевич Водопьянов. Для этого ему пришлось совершить перелёт длиной почти шесть тысяч километров – без штурмана, без радиста, через хребты и горы, по неимоверно тяжёлой воздушной трассе. Трижды летал он к попавшим в беду. Трижды увозил людей на Большую землю – пока огромная льдина не опустела...

За этот подвиг Водопьянову присвоили высшее звание – Героя Советского Союза. Само звание было введено незадолго до этого. «Золотая Звезда» Михаила Васильевича носит шестой номер.

…С улыбкой смотрят с фотографии папанинцы – члены первой советской экспедиции на Северный полюс «СП-1». Развевается на ветру флаг. Снимок чёрно-белый, но сразу ясно: флаг – красный!

Эта фотография сделана 21 мая 1937 года, через несколько часов после того, как весь мир облетела телеграмма папанинцев: «Москва, Главсевморпути, остров Рудольфа. В 11 часов 10 минут самолёт «СССР-Н-170» под управлением Водопьянова, Бабушкина и Спирина пролетел над Северным полюсом. Пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции. В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку… Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в двадцати километрах за полюсом… Начальник экспедиции Отто Шмидт».

Эта фотография сделана 21 мая 1937 года, через несколько часов после того, как весь мир облетела телеграмма папанинцев: «Москва, Главсевморпути, остров Рудольфа. В 11 часов 10 минут самолёт «СССР-Н-170» под управлением Водопьянова, Бабушкина и Спирина пролетел над Северным полюсом. Пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции. В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку… Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в двадцати километрах за полюсом… Начальник экспедиции Отто Шмидт».Сегодня, когда в авиации используют новейшие компьютеры, полёты на самую северную точку земного шара совершаются нечасто, но регулярно. Но неизвестно, каким было бы это сегодня», если бы не подвиг Михаила Васильевича.

Огромное количество людей вышло встречать Водопьянова в день возвращения в Москву после экспедиции в Арктику. А сколько газетных строк было написано об этом! Несколько стендов в музее похожи на одну большую газету, посвящённую экспедиции. Долгие годы юные сотрудники музея собирали эти вырезки в библиотеках Липецкой области и Москвы.

Имя Водопьянова долгие годы было на устах взрослых и детей. Ему приходили письма со всех концов бывшего Советского Союза. Люди рассказывали о своих заботах, просили совета. Михаил Васильевич не отказывал никому и двери своего дома для гостей не закрывал. Более того, сам приезжал в школы разных городов, к ребятам, переписывался с ними. С особенной любовью относился к липецким мальчишкам и девчонкам. Вот его письмо ученикам одной из школ (к сожалению, сейчас неизвестно, какой именно): «...Школьник всю первую половину дня прокатался на коньках и опоздал в класс. А представьте себе, что этот мальчик вырос, стал лётчиком и, задержавшись по какой-то маловажной причине, опоздал на аэродром к вылету самолета. Другой неаккуратен, у него грязные, мятые, рваные учебники и тетради. А что может случиться, если он, став впоследствии хирургом, будет небрежно относиться к своим медицинским инструментам и сделает операцию ржавым скальпелем?..»

После ухода из авиации Михаил Васильевич много сил и времени отдал литературному труду. Он написал тридцать три книги.

Все они есть в школьном музее. Уже давно стали взрослыми его юные экскурсоводы, ездившие в Москву, чтобы купить детские повести Водопьянова «Как Тяпка попал в школу» и «Штурман Фрося», – в Липецке достать эти произведения было невозможно, так как их тут же раскупали. Его книги для взрослых выпускали миллионными тиражами, поэтому их ещё можно было увидеть на прилавках магазинов нашей области. Но некоторые повести ребятам всё-таки пришлось просить у знакомых и соседей.

Мало кому известно, что Водопьянов написал роман «Киреевы», посвящённый Липецку. Роман был издан в 1956 году, по нему поставили спектакль в Липецком драматическом театре.

Сейчас книги Михаила Васильевича невозможно найти в магазинах. Но, к сожалению, совершенно не по той причине, о которой я говорила…

Но всё-таки заканчивать не печальной ноте не хочу. Ведь люди помнят. А значит, всё будет хорошо.

Информация