Рождение ракетоносцев

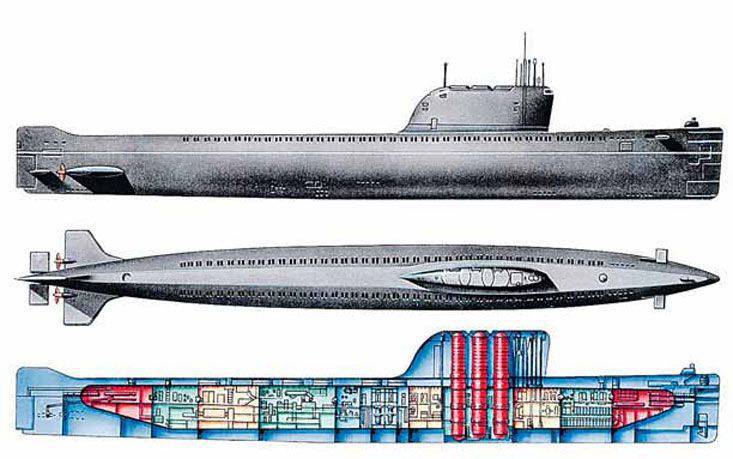

55 лет назад – 10 сентября 1960 года с подводной лодки проекта 611ВП с глубины 30 метров был произведен первый в мире старт баллистической ракеты с жидкостным реактивным двигателем. А 12 ноября 1960-го вступила в строй первая советская атомная подлодка – знаменитая К-19, причем с проведением пусков сразу трех ракет. Автору посчастливилось быть непосредственным участником тех памятных событий.

Первый опыт подводного старта был в полной мере использован при разработке Миасским КБ машиностроения под руководством генерального конструктора Виктора Макеева ракеты Р-27 для подводного старта. Ее испытания начались 24 февраля 1962 года пуском с подводной лодки проекта 629Б у острова Кильдин в Баренцовом море. Как один из испытателей я принимал участие в этом и последующих пусках. Это стало началом серии подводных лодок с ракетами, запускаемыми из подводного положения.

Задачи стартовой команды

Ракета представляла собой дооборудованный вариант Р-11ФМ, стоявшей на вооружении дизельных лодок. В сентябре этого года первому пуску такой ракеты с подлодки Б-67 исполнилось 60 лет. Доработанный и усиленный вариант прошел этапы стендовых испытаний, затем приступили к пускам с подлодки. Две попытки оказались неудачными, причем в ходе первой сложилась уникальная ситуация. После всех необходимых операций на лодке произвели пуск, стартовая команда решила, что все в порядке и командир доложил руководству на обеспечивающий корабль «Аэронавт», что ракета ушла. Оттуда сообщили, что полета не видели. Чтобы разобраться в произошедшем, лодка причалила к «Аэронавту». Открыли люк шахты и с изумлением увидели, что ракета все еще в ней. Примерно через час, пока решали, что делать, вдруг включился ее двигатель и произошел старт. На рубке лодки и в воде творилось невообразимое. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал, так как из-за небольшого уклона ракеты факел двигателя только слегка опалил людей. 10 сентября 1960 года все подготовительные операции и пуск ракеты прошли без замечаний.

Трудный дебют

Первый атомный ракетоносец К-19 готовили в цехе на Севмашпредприятии относительно долго. Стартовая команда ежедневно находилась и в цехе, и на лодке в 4-м ракетном отсеке, готовила и проверяла аппаратуру. Ничего нового – все знакомо по дизельным лодкам. Но, конечно, атмосфера была необычной. Кроме штатной команды присутствовали и разработчики, поэтому на лодке было достаточно тесно. Запомнилось наше бездумное, если не сказать хуже, отношение к правилам радиационной безопасности: на входе в цехи и на выходе стояли стойки контроля набранных доз, на которых требовалось какое-то время постоять для измерений. Мы же всегда их лихо перешагивали. Впоследствии несколько человек от В. П. Макеева срочно отправили из Северодвинска из-за повышенных доз. На многих из нас все это сказалось позже.

“ Пока решали, что делать, вдруг включился двигатель ракеты и произошел старт. На рубке лодки и в воде творилось невообразимое ”

Во время ходовых испытаний К-19, включая погружение на предельную глубину, по боевой тревоге я случайно надел курточку технического руководителя испытаний и обнаружил в кармане черновик шифровки на берег, в которой было написано: «Появилась течь 2-го контура, продолжаю испытания». Храню ее до сих пор.

Пуски трех ракет из атомной подлодки К-19 проводились стартовой командой в первой половине ноября 1960 года, сначала одной ракетой Р-13, потом двумя залпом. Все прошло успешно, так что чем-то особенным, кроме того, что это был первый наш ракетный атомоход, ракетчикам не запомнилось. Эту лодку я считал своей, следил за ее судьбой и сильно переживал из-за происходящих на ней трагедий.

Но сегодня нужно вспоминать не только о них, но и о совершенно немыслимых для нынешнего времени темпах строительства, испытаний и сдачи лодок. Только с ноября по декабрь 1960 года были сданы три первых ракетных атомохода. И это не считая дизельных лодок. Подобного в мире не было ни в те годы, ни позднее. При этом параллельно на полигоне проходили еще и государственные летные испытания ракетных комплексов с баллистическими и крылатыми ракетами, контрольные пуски от серийных партий.

Все испытывали колоссальные перегрузки, но мы были молоды и полны сил, любили свою профессию, живя и работая в окружении особенных людей и ощущая в связи с этим колоссальный духовный подъем, понимая, что мы первые, что находимся на острие важнейших научно-технических свершений.

АПЛ на конвейере

В состав стартовой команды в то время входили четыре человека: командир, офицер, обеспечивающий работу комплексной схемы подготовки и всю последовательность набора команд и набора готовности к пуску, офицер, отвечающий за функционирование системы заправки ракеты компонентами топлива из лодочных емкостей, и офицер, отвечающий за наведение ракеты на установленную цель, что было поручено мне.

Моя задача, в частности, заключалась в том, чтобы еще на базе выставить ракету как можно точнее в горизонтальной плоскости. Для этого ее по моей команде доставляли из шахты (обязательно ночью, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз), далее по лестнице, приставленной к ракете, я поднимался к люку под головной частью, отвинчивал болты, снимал люк и прикреплял к бортовому гироприбору специальный теодолит. После чего отдавал команды вниз на развороты стартового стола с ракетой до тех пор, пока отклонение от плоскости не становилось минимальным. Нелегко было проделывать все это в сильные морозы, когда еще требовалось записывать окаменевшими руками все показания приборов в темноте.

При пусках нужно было находиться в четвертом (ракетном) отсеке подлодки у своей аппаратуры, следить за текущими значениями ее координат, корректировать вручную в случае их отклонений при продолжительной работе и перегреве от тех, что определены для точки старта.

Подлодки на Севмашпредприятии спускали одну за другой, в процессе ходовых испытаний мы проводили контрольные пуски ракет. На лодках до и после пусков обычно приходилось находиться продолжительное время. Стартовую команду снимали с борта очень быстро только в случаях аварийных пусков, прежде всего по требованию сотрудников контрразведки для выяснения, не было ли умышленных действий. И только потом разбирали технические причины аварий.

Недостижимый идеал традиций

В те годы на полигоне сложилась удивительная атмосфера. Пожалуй, это один из главных и самых ярких периодов в моей жизни. Большинство старших офицеров были участниками войны, при этом с уважением относились к нам, «зеленым» лейтенантам. Обращались исключительно на «вы», по имени-отчеству. Только после более тесного знакомства старшие начальники позволяли себе называть нас по имени, но никак не окликать по фамилии. Тогда это казалось естественным продолжением традиций российского флота. Теперь это представляется недостижимым идеалом.

В те годы на полигоне сложилась удивительная атмосфера. Пожалуй, это один из главных и самых ярких периодов в моей жизни. Большинство старших офицеров были участниками войны, при этом с уважением относились к нам, «зеленым» лейтенантам. Обращались исключительно на «вы», по имени-отчеству. Только после более тесного знакомства старшие начальники позволяли себе называть нас по имени, но никак не окликать по фамилии. Тогда это казалось естественным продолжением традиций российского флота. Теперь это представляется недостижимым идеалом.Приходилось оказываться и на индивидуальных беседах у начальника полигона Героя Советского Союза Ильи Алексеевича Хворостянова, его заместителя по испытаниям Федора Петровича Сорокина, а также у начальников отделов Евгения Ефремовича Шурмелева, Василия Ивановича Лямичева. Все разговаривали спокойно, без всяких окриков и тычков.

Первый мой начальник – капитан 2-го ранга Евгений Матвеевич Кашинцев, участник войны, морской офицер, интеллигент высшей пробы, многому меня научил, прежде всего обработке и анализу телеметрических данных, подготовке полетных заданий на пуски ракет. Он рассказывал о настолько необычных эпизодах, происходивших на войне в ходе приема у американцев кораблей по ленд-лизу, что об этом надо писать отдельную статью.

Состав стартовой команды иногда меняли, чаще всего мне пришлось работать с капитаном 3-го ранга Евгением Панковым. За пультом комплексной схемы сидел капитан-лейтенант Алексей Шаров, за систему заправки отвечал капитан-лейтенант Виталий Перегудов. Были и другие офицеры, прекрасные специалисты.

Членов стартовой команды связывала не только напряженная работа, в ходе которой возникали и экстремальные ситуации, но и настоящая дружба. В перерывах между испытаниями вместе ходили на охоту, рыбалку, за грибами, клюквой.

Панков захватил войну, служил в морской пехоте, решительный, честный офицер. Трагически погиб в 1962 году после пуска из нейтральных вод ракеты Р-27 из подводного положения в режиме радиомолчания при штиле. Лодка всплыла для осмотра шахты и несколько человек поднялись наверх. В этот момент со стороны Солнца на лодку вышел американский самолет-амфибия и пришлось срочно погружаться. Только через некоторое время обнаружили, что Жени Панкова на лодке нет. Всплыли, вернулись в район пуска – тщетно. Запрашивали американцев, самолет которых мог быстро сесть и подобрать человека. По дипломатическим каналам нам ответили, что никого не подбирали.

Алексей Шаров прекрасно знал бортовую аппаратуру ракет и все системы 4-го ракетного отсека лодки. Мы с восхищением следили, как он на память строго в расчетные секунды набора готовностей подносит секундомер ко многим десяткам горящих транспарантов комплексной схемы. Сейчас Алексей продолжает работать в Санкт-Петербурге.

Виталий Перегудов – ас систем заправки, исключительно скромный, трудолюбивый, неунывающий и доброжелательный человек. Неоднократно имел дело с утечкой ядовитых компонентов топлива, что было заметно по цвету его лица и глаз. После увольнения он остался в Северодвинске, и мы совсем недавно восстановили связь.

При анализе причин аварий приходилось беседовать со многими известными разработчиками: Николаем Никитичем Исаниным, который назвал нас «стрелками от Хворостянова», Виктором Петровичем Макеевым, Иосифом Менделеевичем Игдаловым и другими известными и интересными людьми того времени, о которых можно вспоминать и рассказывать бесконечно. Многие из них уже ушли из жизни. Светлая им память.

Информация