Советская аэрофоторазведка в небе войны

Боевые операции сухопутных войск развертываются успешно только в том случае, если они обеспечены всеми необходимыми данными о противнике. Значительная часть этих данных добывается воздушной разведкой. Её роль и значение в Великой Отечественной войне трудно переоценить. Именно с помощью воздушной разведки можно было достаточно быстро обеспечить получение сведений о действиях противника на колоссальной территории, простиравшейся от Баренцева до Черного моря, на десятки и сотни километров в глубину от линии фронта. Аэрофоторазведка давала возможность не только получить документальные данные, требуемые различным родам войск для ведения боевых действий, но и оказывала значительное влияние на сами их способы. Стоит отметить эффективность аэрофоторазведки, ее фактическое влияние на ход боя, определялось в конечном счете не только умением разведчиков добывать необходимые данные, но и способностью штабов и командиров должным образом использовать полученные сведения.

В тридцатые годы младших и средних специалистов для аэрофоторазведки готовили в Московской школе спецслужб. Позднее, в 1940 году, на базе этой школы было организовано Гомельское училище аэрофотослужбы, которое выпускало механиков и техников по фотооборудованию, фотолаборантов и фотограмметристов-дешифровщиков. В начале войны училище перебазировалось на восток, в г. Давлеканово, где в 1942 году с ним объединили эвакуированное Таганрогское авиаучилище. На базе этих двух училищ было организовано Военно-авиационное училище разведчиков (ВАУР), в котором, кроме фотоспециалистов, стали готовить и членов экипажей разведывательных самолетов.

Примером того, как в ходе войны формировались профессиональные воздушные разведчики, может служить боевой путь отдельных разведывательных авиаполков. В декабре 1942 года в 17-ю воздушную армию (ВА), после переформирования прибыл бомбардировочный авиаполк, вооруженный самолетами Пе-2. Этот полк принимал участие в боях на Дону и Украине. В феврале 1943 года часть преобразуется в 39-й отдельный разведывательный авиаполк (орап). Все экипажи начинают выполнять задания по воздушной разведке, а затем, после оснащения аэрофотоаппаратами и создания фотоотделения, и по аэрофоторазведке.

Разведчики 39 орап обеспечивали данными и материалами фотосъемки войска Юго-Западного фронта (затем 3-го Украинского) и 17 ВА в боях на Украине, в битве за Днепр, а также в Ясско-Кишиневской операции, в сражениях в Югославии, Венгрии и Австрии.

По-иному складывался боевой путь 98-го отдельного гвардейского Краснознаменного ордена Кутузова разведывательного авиаполка резерва Верховного главнокомандования. В отличие от 39 орап, этот полк изначально был разведывательной авиачастью, хотя и претерпел за годы войны ряд преобразований: в 1941 году — 215-я отдельная разведывательная авиаэскадрилья (ораэ); в 1942-м — 4-й отдельный дальнеразведывательный авиаполк (одрап); в 1943-м — 98 орап. За годы войны 13 летчиков полка стали Героями Советского Союза.

Кроме штатных разведывательных авиачастей, аэрофоторазведку вели специально выделяемые для этой цели экипажи бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Иногда их объединяли во внештатные разведывательные авиаэскадрильи.

Основным самолетом-разведчиком на советском фронте был пикирующий бомбардировщик Пе-2, у которого в бомбоотсеке снимали бомбодержатели и монтировали аэрофотоустановку, а в створках бомболюка вырезали специальные фотолюки. Состав экипажа самолета-разведчика не менялся относительно бомбардировочного варианта. Разведывательные самолеты выполняли боевые задания, как правило, в одиночку, лишь в отдельных случаях под прикрытием истребителей.

Кроме фронтовой авиации аэрофоторазведку вели три отдельных дальнеразведывательных авиаполка, подчинявшиеся непосредственно Ставке Верховного главнокомандования, авиация дальнего действия и ВВС ВМФ. Они использовали те же аэрофотоаппараты, что и фронтовая авиация, но кроме Пе-2 в дальнеразведывательных авиаполках были взяты на вооружение и полученные по ленд-лизу американские боевые самолеты.

Использование результатов аэрофотосъемки очень сильно зависело от грамотности дешифровщиков. К примеру, англичане систематически бомбили важнейшие промышленные предприятия Германии и вели аэрофоторазведку. Для дешифрирования специально приглашались специалисты тех отраслей промышленности, предприятия которых подвергались разрушению, ибо люди, хорошо знающие общую структуру, основные элементы и технологию того или иного производства. Они лучше других могли по снимкам определить, выведено ли после налета данное предприятие из строя, достигли ли восстановительные работы такого уровня, после которого возможно возобновление выпуска продукции и, следовательно, необходим ли повторный налет и т.д.

Наиболее подготовленными дешифровщиками в начале войны были выпускники Московской школы спецслужб и Гомельского училища аэрофотослужбы, получившие опыт дешифрирования еще во время Зимней войны с Финляндией. Однако численность их была незначительна, а специалистов-дешифровщиков с высшим образованием у нас в то время не было. Основные кадры дешифровщиков пришлось готовить уже во время войны.

Достаточно типичным примером того, как это происходило, может служить судьба А.С. Любченко. В начале войны он окончил пехотное училище; затем полгода был на фронте, воевал под Сталинградом, был ранен, попал в госпиталь. После госпиталя — Давлекановское ВАУР, трехмесячные курсы дешифровщиков, и в конце 1943 года его назначили старшим дешифровщиком 39 орап.

Опыт подготовки дешифровщиков из числа общевойсковых командиров, как правило, выписавшихся после ранения из госпиталя, а иногда даже признанных негодными к строевой службе, себя вполне оправдал. Любченко, например, в 1944 году стал начальником фотоотделения — высококвалифицированным дешифровщиком, успешно обеспечивавшим получение разведданных в период завершения битвы за Днепр, во время Ясско-Кишиневской операции, при освобождении Болгарии и Югославии, на подступах к Будапешту и Вене.

После Зимней войны стало ясно, что необходимо иметь не только достаточное количество дешифровщиков — специалистов младшего и среднего звена, но и мастеров высшей квалификации. Однако с началом войны с Германией времени на их подготовку не осталось. Выход из положения нашли, решив в сжатые сроки готовить на факультете электроспецоборудования (ФЭСО) Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского инженеров по фотооборудованию из числа студентов 4-5-го курсов оптико-механического и аэрофотогеодезического факультетов Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК). Сложностей это не вызывало, поскольку теоретические и технические основы аэрофотосъемки, проводимой в интересах решения народнохозяйственных задач и с целью военной разведки, в целом близки.

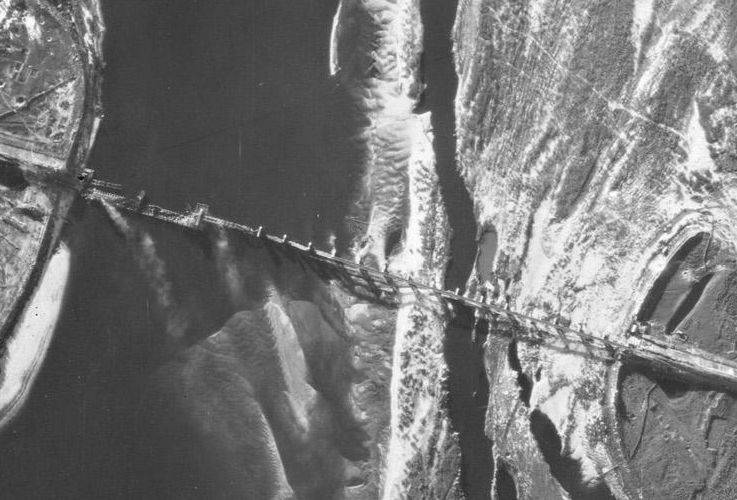

О масштабах работы, выполненной аэрофоторазведкой ВВС, можно судить, например, по результатам боевой деятельности 98-го отдельного гвардейского Краснознаменного ордена Кутузова разведывательного авиаполка. За период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года его летчиками был произведен 4941 боевой вылет, в ходе которых сфотографирована общая площадь 1 339 400 кв. км, в том числе 299 276 кв. км оборонительных рубежей противника. В полку был обработан 5041 аэрофильм (459 139 кадров); отпечатано 340 тыс. фотоснимков; составлено и от-дешифрировано 10 142 фотосхем и 19 990 фотопланшетов; изготовлено 1131 дело целей. Летчиками полка в общей сложности разведано 2789 аэродромов, 10410железно-дорожных станций и узлов, 15 612 промышленных объектов, 56 006 населенных пунктов; обнаружено 84 384 самолета, 12 536 танков, 448 266 автомашин, 21 872 паровоза, 1 681 140 вагонов и железнодорожных платформ, 6686 мостов и переправ, 3187 военных складов, 16599 зенитных орудий, 16 455 орудий полевой артиллерии, 105 060 пулеметных гнезд, 22 754 дота и дзота, 1105 командных пунктов и узлов связи, а также более 264 тыс. других объектов противника (бронемашины, бронепоезда, минометы, тягачи, цистерны, склады горючего и т.п.).

Конечно, у разных авиаполков итоговые данные, характеризующие суммарную боевую деятельность, были неодинаковы. Но, учитывая, что в годы войны действовало 20 отдельных разведывательных авиаполков и авиаэскадрилий, а также значительное количество нештатных аэрофоторазведчиков в бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации, можно себе представить, какой колоссальный поток разведывательной информации поступал в годы войны от аэрофоторазведки, и какой объем работы необходимо было для этого выполнить. "Фоторазведка для нас — это все. Без аэрофоторазведки мы слепые", — под этими словами одного из командующих войсками фронта, сказанными в 1944 году, могли бы подписаться практически все советские полководцы той эпохи, руководившие крупными операциями.

Известно, например, что летом 1944 года в ходе подготовки Ясско-Кишиневской операции вражеская система обороны, находившаяся перед 3-м Украинским фронтом, многократно фотографировалась на всю глубину разведчиками 17 ВА. Фотографирование выполнялось как 39 орап, так и экипажами бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. Были получены аэроснимки различных масштабов (вплоть до очень крупномасштабных перспективных), зафиксировавшие оборону врага на различных этапах ее создания, что в сочетании с данными предоставленными наземной войсковой разведки обеспечило вскрытие всей системы обороны противника.

Командир немецкого батальона капитан Ганс Либша, взятый в плен 20 августа, на допросе не переставал удивляться тому, что "русские совершенно точно узнали расположение всех огневых точек, огневых позиций, командных пунктов, наблюдательных пунктов и очень верно наносили по ним удары". Это признание не только высокого качества разведки, но также и умения эффективно использовать ее данные.

В 1945 году интенсивность ведения аэрофоторазведки достигла максимума — приблизительно 7,5 % всех боевых вылетов авиации выполнялось для ее ведения. Так, в интересах Берлинской операции с 20 марта по 16 апреля 1945 года, было выполнено 2588 самолетовылетов на разведку, при этом систему обороны противника сфотографировали 8 раз на всю ее глубину. Г.К. Жуков писал: "По результатам аэрофотосъемок, трофейным документам и допросам пленных были составлены подробные схемы, планы, карты, которыми снабжались все войска и командно-штабные инстанции до рот включительно".

Плановые проверки результатов дешифрирования, материалов аэрофотосъемки немецкой обороны после занятия последней нашими войсками, показали высокую надежность вскрытия всех важнейших элементов вражеской обороны (были выявлены 80-90%. оборонительных сооружений). Однако вражеские огневые средства в ходе авиационных ударов и артиллерийской подготовки Берлинской операции, в частности, расположенные на Зееловских высотах, не были надежно подавлены, вследствие чего оборону противника удалось прорвать только на третьи сутки.

Таким образом, получается, что в этот раз при подготовке операции материалы аэрофоторазведки по какой-то причине не были должным образом учтены. Это повлекло за собой малоэффективную артиллерийскую стрельбу по площадям, использование танков для прорыва обороны и привело в конце концов к неоправданной гибели большого числа наших солдат и офицеров, атаковавших неприятеля в условиях, когда его оборона не была надежно подавлена.

Одинаково трагичными оказываются для рядовых солдат как недооценка командованием активной и целенаправленной разведки, так и неумение использовать ее результаты в ходе планирования, подготовки и проведения операции. И это было подтверждено во множестве послевоенных локальных конфликтах, в том числе и в самых последних.

Источники:

Матиясевич Л. Аэрофоторазведка. Прошлое — настоящее — будущее. М.: Полигон-Пресс, 2011 С. 48-87.

Монетчиков С. Всевидящее око аэрофоторазведки // Братишка. 2013. №1. С. 36-42.

Ермилов С. Бои начинались с разведки // Морской сборник. 1990. №4. С. 48-51.

Матиясевич Л. Аэрофоторазведка: уроки нового времени // Красная Звезда. 10 декабря 2008 года.

Информация