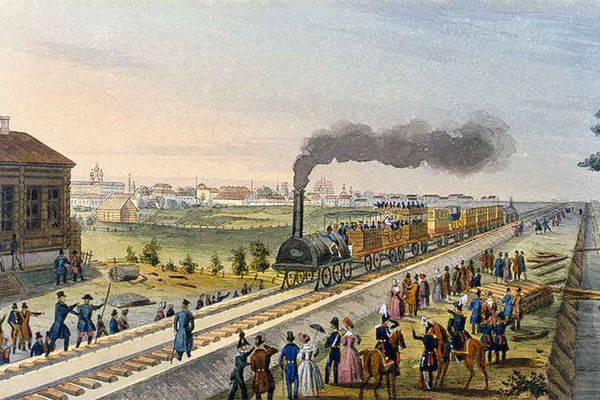

Прибытие поезда

Строительство первых железных дорог в России запоздало по сравнению с Европой, но затем взяло реванш

В начале XIX века правительство империи все острее осознавало транспортную проблему: огромная территория связана между собой лишь сетью дорог, большинство из которых находится в плачевном состоянии, что затрудняет не только управление Россией, но и ее торгово-промышленное развитие. В 1809 году Александр I издал манифест, в котором говорилось: «Распространение земледелия и промышленности, возрастающее население столицы и движение внутренней и внешней торговли превосходят уже меру прежних путей сообщения». Страна нуждалась в более скоростных видах транспорта и дорогах для него. Однако всерьез занялись сооружением нового вида дорог лишь спустя десятилетия.

Первый в России паровоз и первую железную дорогу построили в 1834 году Ефим и Мирон Черепановы. Однако история не считает это событие «днем рождения» железнодорожного транспорта: дело в том, что дорога использовалась для подвоза медной руды с рудника на фабрику и, таким образом, не являлась дорогой общего пользования. Созданный Черепановыми транспорт не получил распространения из-за недальновидности администрации и некоторых случайных обстоятельств. Например, дорога пролегала далеко от каких-либо источников угля, а использовать для топки дрова было слишком дорого. Поэтому дорога вскоре оказалась заброшенной и не стала примером для владельцев других фабрик.

Дорога для почтеннейшей публики

Зато в том же 1834 году, когда Черепановы пустили свою дорогу, Горное ведомство России пригласило на работу профессора Венского политехнического института Франца Антона фон Герстнера, ранее прославившегося строительством первой в Австрии железной дороги общего пользования. Изучив инфраструктуру уральских заводов, Герстнер предоставил императору Николаю I доклад о необходимости прокладки железных дорог в России. Австриец считал нужным строительство новых путей сообщения не только на Урале, но и в центральной части страны: так, он настаивал, чтобы магистраль была проведена между Петербургом и Москвой.

Выслушав специалиста, Николай отдал его проект на рассмотрение комиссии во главе с Михаилом Сперанским. Рассмотрев предложение, комиссия решила начать с малого, выдав Герстнеру привилегию на постройку дороги, которая соединила бы Санкт-Петербург, Царское Село и Павловск. Комиссия рассматривала дорогу как пробный шар, отмечая, что другие магистрали можно будет начинать строить «не прежде, как по окончании дороги... и по дознанию на опыте пользы таковых дорог для государства, публики и акционеров». Однако в обществе проект сразу же вызвал интерес: три миллиона рублей на строительство было собрано по подписке всего за полгода. Любопытно, что Герстнер постарался технологически улучшить проект, заменив распространенную в Европе ширину колеи (1,435 м) на так называемую шестифутовую — 1,829 м. Это позволило бы делать более широкие и устойчивые составы.

В мае 1836-го началось возведение насыпи. Делалось это руками частных подрядчиков, каждый из которых получил свою «зону ответственности» — небольшой участок трассы. Общее число занятых рабочих составляло чуть менее 2 тысяч человек. Летом правительство решило ускорить темпы сооружения дороги, отправив на помощь рабочим 1400 солдат, снятых с Красносельских лагерей. Руководили работами 17 инженеров, пятеро из которых уже приобрели опыт на постройке железных дорог в Великобритании.

Рельсы, стрелочные переводы и крепления были закуплены за рубежом, в Англии и Бельгии. Там же были заказаны и паровозы, их требовалось сделать с учетом увеличенной ширины колеи. Герстнер сформулировал требования к техническим характеристикам таким образом: паровозы должны иметь мощность в 40 лошадиных сил и быть в состоянии везти несколько вагонов с 300 пассажирами со скоростью не менее 40 верст в час. Герстнер держал в голове и коммерческую сторону предприятия: чтобы обеспечить железной дороге обширную клиентуру, он замыслил превратить Павловский вокзал в своего рода развлекательный центр, заказав для него фонтаны и некий «большой музыкальный инструмент».

Медленный, но проворный

Однако в сроки инженеру уложиться не удалось: наступила осень, полили дожди. Герстнер понимал, что затягивание сроков может поставить крест на проекте, и решил открыть движение на небольшом — три с половиной версты — участке дороги между Царским Селом и Павловском. Это послужило бы своего рода пиар-акцией. Правда, была еще одна беда: паровозов из Европы пока не доставили, и вместо них пришлось использовать лошадей. Погожим сентябрьским днем любопытная публика собралась в Павловском парке.

Супруга знаменитого историка Елена Карамзина так описала событие: «В воскресенье все — от двора до последнего простолюдина — отправились смотреть пробу паровых карет на дороге в Павловск. Подъехали все четыре повозки, разделенные на два состава, — в каждом по одной закрытой и по одной открытой, составляющие одно целое; пара не было, каждый состав тащили две лошади, запряженные одна за другой, гусем, в каждом составе помещалось около ста человек, лошади шли галопом. Проба эта была устроена для того, чтобы показать удобство и легкость такого способа передвижения; говорят, что к середине октября все будет готово и кареты будут уже ходить паром, это очень интересно». В повозки пускали всех желающих. Да-да, мы не оговорились: то были не вагоны, а повозки разных видов, имевшие несколько названий в зависимости от конструкции — «шарабаны», «берлины», «дилижансы»… По звуку колокола конный поезд отправился в путь. Пиар-акция удалась — 3,5 версты поезд преодолел за 15 минут.

В начале ноября был доставлен первый паровоз, и 6 числа, после приуроченного к пуску молебна, он повез состав. Пассажиры, уже наслышанные о путешествии конного поезда, набились в повозки. Машинист не стал разгонять паровоз до положенных 40 верст, поскольку на протяжении всего пути стояли зеваки и удержать их от хождения по шпалам было делом невозможным. Газеты описали пробные испытания в восторженных словах: «Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, дымом и кипящими брызгами, двинулся вперед... Стоявшие по сторонам дороги зрители изумлялись, видя величественное, ровное, легкое, притом скорое движение машины...» На испытаниях присутствовал император с семьей.

Завершено строительство дороги было осенью следующего года, а ее торжественное открытие состоялось 30 октября. К этому времени Россия успела закупить 6 паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов. На открытии присутствовали все министры и крупнейшие дипломаты. От успеха предприятия зависела дальнейшая судьба железнодорожного дела в империи, и Герстнер попросту не мог доверить управление паровозом кому-либо, кроме себя самого. Первый поезд отправился из Петербурга в Царское Село в 12 часов 30 минут. По городу паровоз, носивший имя «Проворный», шел медленно, дабы не задавить никого из петербуржцев. И лишь после того, как поезд достиг Обводного канала, он стал набирать скорость. Потратив на всю дорогу чуть более получаса (35 минут), под грохот аплодисментов «Проворный» прибыл на платформу станции Царское Село. Его появление было отмечено торжественным банкетом. На обратном пути Герстнер решил «полихачить» — сократил время до станции до 27 минут.

От сердца к сердцу

Открытие сообщения по Царскосельской железной дороге мгновенно сделало новый вид транспорта необычайно популярным. На сцене Александринского театра даже поставили водевиль «Поездка в Царское Село». Через 5 лет, 1 февраля 1842 года Николай I дал добро на прокладку магистрали между Петербургом и Москвой. На этот раз руководить работами доверили русским инженерам — Павлу Мельникову и Николаю Крафту, авторам проекта этой дороги. Северную часть строил Мельников, южную — Крафт, а помогали им 27 молодых инженеров-путейцев. Работы начались 1 августа того же года.

Еще никогда на свете железные дороги не строились в столь непростых условиях: вызовом был не только холодный климат, но и болотистые почвы. От Царскосельской дорога отличалась намного более высоким уровнем проработки деталей: например, насыпь возводилась сразу под два пути, рельсы были не чугунными, а стальными и к тому же широкоподошвенными, а колею ужали до пятифутовой (1,524 м) ширины, которая в дальнейшем станет стандартной для всех дорог России. Как подсчитали потом историки, общий объем переработанного грунта составил 46 млн кубометров. Поскольку путь между столицами пересекал множество рек и речек, инженерам пришлось возвести 8 больших и 182 средних и малых моста. На дороге было построено 34 станции, а в обеих столицах — крупные вокзалы.

Магистраль, которую строили восемь с половиной лет, стала самой протяженной железной дорогой своего времени. Уже с 1846 года были введены в строй ее отдельные участки. «Генеральной репетицией» перед торжественным открытием стала отправка из Петербурга в Москву нескольких составов с войсками. А окончательной сдаче в эксплуатацию предшествовало путешествие царского поезда из девяти вагонов, вышедшего из Петербурга в 4 часа утра 18 августа 1851 года и прибывшего в Москву в тот же день, спустя 19 часов. 1 ноября было открыто постоянное движение.

В отличие от Царскосельской дороги, по магистрали ходили отечественные паровозы, построенные на петербургском Александровском заводе. Проезд был бесплатным, и число пассажиров стремительно росло: уже через год дорога перевезла 719 тысяч пассажиров плюс 164 тысячи тонн грузов. Поезд сократил время, застрачиваемое на путь из одной столицы в другую, до 12 часов. В дальнейшем Мельников стал первым министром путей сообщения России, а его детище уже в ХХ веке превратилось в часть Октябрьской железной дороги.

Несмотря на очевидную популярность нового вида транспорта, бурное строительство железных дорог в нашей стране началось только во второй половине ХIХ столетия. Особенно сильный импульс ему придало стартовавшее в последние десятилетия века бурное промышленное развитие, а в начале ХХ века в нашей стране наблюдались самые высокие в мире темпы роста железнодорожного строительства.

Информация