Хамза. Неистовый певец войны с басмачеством

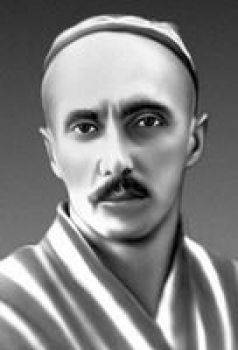

Одним из таких людей был Хамза Хаким-заде Ниязи. «Неистовый Хамза», как называли его современники, может быть назван в числе первопроходцев советской власти в Узбекистане, но гораздо больше он известен как классик советской узбекской литературы и театрального искусства. Хамза не только заложил основы советской узбекской литературы, но и стоял у истоков фронтовых театральных трупп на Туркестанском фронте в годы Гражданской войны. В конечном итоге, именно за свою культурно-просветительскую деятельность Хамза и отдал жизнь — в 1929 году он был зверски убит группой религиозных фанатиков в селении Шахимардан, что на территории Ферганской области. Деятельность «неистового Хамзы» по обличению местных националистов и басмачей, борьба за права женщины, стремление к просвещению узбекского и других народов Средней Азии, — все это в совокупности способствовало росту ненависти к Хамзе среди консервативно настроенной части среднеазиатского населения. Понятно, что в советское время образ Хамзы Ниязи всячески воспевался — в его честь были названы город в Ферганской области и район Ташкента, улицы и площади, открывались музеи Хамзы, про него печаталась многочисленная взрослая и детская литература. Сейчас все это в прошлом. В современном Узбекистане Хамза, как и другие политические и культурные деятели советского прошлого, способствовавшие укреплению связей узбекского и русского народов, более не считается заслуживающей почтения исторической фигурой. В 2012 г. был переименован город Хамза в Ферганской области — он стал носить имя Тинчлик, а в 2014 г. Хамзинский район Ташкента переименовали в Яшнабадский район. Тем более важно вспомнить об этом интересном человеке, истории его жизни и смерти, так как для многих современных читателей его имя остается крайне малоизвестным.

Одним из таких людей был Хамза Хаким-заде Ниязи. «Неистовый Хамза», как называли его современники, может быть назван в числе первопроходцев советской власти в Узбекистане, но гораздо больше он известен как классик советской узбекской литературы и театрального искусства. Хамза не только заложил основы советской узбекской литературы, но и стоял у истоков фронтовых театральных трупп на Туркестанском фронте в годы Гражданской войны. В конечном итоге, именно за свою культурно-просветительскую деятельность Хамза и отдал жизнь — в 1929 году он был зверски убит группой религиозных фанатиков в селении Шахимардан, что на территории Ферганской области. Деятельность «неистового Хамзы» по обличению местных националистов и басмачей, борьба за права женщины, стремление к просвещению узбекского и других народов Средней Азии, — все это в совокупности способствовало росту ненависти к Хамзе среди консервативно настроенной части среднеазиатского населения. Понятно, что в советское время образ Хамзы Ниязи всячески воспевался — в его честь были названы город в Ферганской области и район Ташкента, улицы и площади, открывались музеи Хамзы, про него печаталась многочисленная взрослая и детская литература. Сейчас все это в прошлом. В современном Узбекистане Хамза, как и другие политические и культурные деятели советского прошлого, способствовавшие укреплению связей узбекского и русского народов, более не считается заслуживающей почтения исторической фигурой. В 2012 г. был переименован город Хамза в Ферганской области — он стал носить имя Тинчлик, а в 2014 г. Хамзинский район Ташкента переименовали в Яшнабадский район. Тем более важно вспомнить об этом интересном человеке, истории его жизни и смерти, так как для многих современных читателей его имя остается крайне малоизвестным. Кокандская молодость

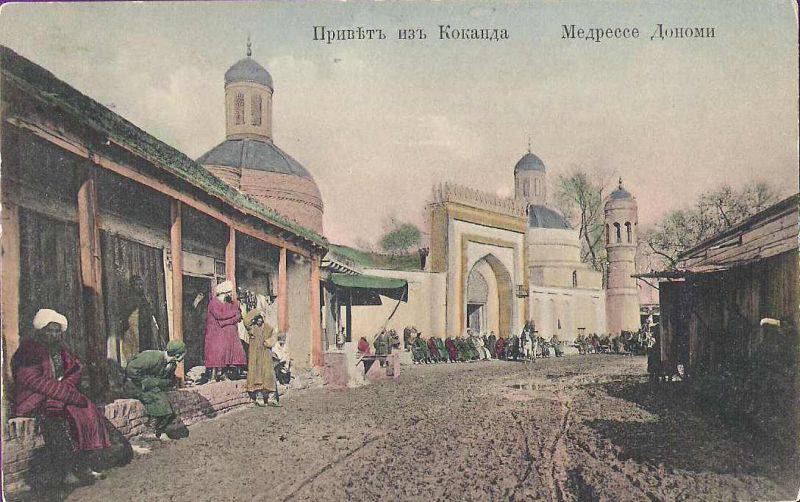

Хамза Хаким-заде Ниязи родился 7 марта 1889 года в г. Коканде. К этому времени Коканд уже 13 лет входил в состав Ферганской области Российской империи. Ферганская область была образована после покорения и упразднения Кокандского ханства — одного из трех феодальных государственных образований Средней Азии, существовавших накануне российского завоевания региона. Коканд стал в составе Ферганской области уездным центром. Так случилось, что именно Коканд — бывшая столица упраздненного Кокандского ханства, наиболее ожесточенно сопротивлявшегося российской экспансии, и центр Ферганской долины, известной наиболее консервативным и фанатичным в религиозном отношении населением, в то же время стал центром передовой узбекской культуры. Здесь творили такие классики узбекской литературы как Мукими и Фуркат, здесь же начался жизненный и творческий путь Хамзы Хаким-заде Ниязи. Отец Хамзы, дехканин Нияз-углы, родился в 1836 году, а шестнадцати лет от роду покинул отчий дом и отправился в Бухару, где освоил ремесло лекаря. Вернувшись, он женился на матери Хамзы и стал заниматься традиционным знахарством. Поскольку отец Хамзы Хаким-заде Ниязи был лекарем, мальчику решили дать образование. Хамзу выучили читать и писать по-узбекски и по-персидски. Он поступил в «мактаб» — традиционную мусульманскую начальную школу, затем — в местное медресе.

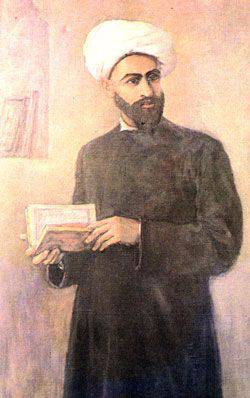

Еще во время учебы в мактабе, Хамза начал писать стихи. Первые стихотворения он сочинил в 1899 году, в десятилетнем возрасте, вдохновившись примерами Мукими и Фурката. Мухаммад Аминходжа Мукими (1850-1903) был старшим земляком Хамзы. Он родился и умер в Коканде, получил образование в знаменитом медресе Мехтар-Айим в Бухаре. Именно Мукими считается основоположником узбекского реализма, поскольку он внес существенные коррективы в узбекскую литературу, постоянно участвуя в острой полемике со сторонниками консервативного стиля узбекской литературы. Мукими очень интересовался русской литературой и культурой, считал, что узбекской культуре необходимо обогащаться за счет изучения русской культуры. Он же придерживался и демократических взглядов, не скрывая симпатий к простым труженикам и рискованно обличая баев и духовенство в своих стихах. Закирджан Фуркат (1858-1909, на фото) — старший современник Хамзы и тоже его земляк, уроженец Коканда, также был одним из наиболее выдающихся узбекских поэтов и публицистов того времени. В отличие от многих других среднеазиатских культурных деятелей, Фуркат был настроен пророссийски и признавал необходимость изучения русского языка и культуры, как и, в целом, — необходимость тотальной модернизации узбекского общества. Восхищение русской культурой, русским оружием, русской историей и героями — одна из излюбленных тем поэзии Фурката: «меня корят, что мой не сдержан пыл, что я Россию слишком расхвалил. Нет, я не лгу, ее бойцов хваля, об их отваге знает вся земля» (Фуркат. О могуществе русских войск // Закирджан Фуркат. Избранное. Ташкент, 1981).

Естественно, что воспитанный на подобных стихах Хамза с юных лет также стал проникаться уверенностью в необходимости развития культурных связей с Россией, заимствования передового культурного опыта. Учеба в медресе тяготила Хамзу, поскольку он хотел продолжить образование в более современном учебном заведении. Но у лекаря Нияза не было денег на образование сына.

Естественно, что воспитанный на подобных стихах Хамза с юных лет также стал проникаться уверенностью в необходимости развития культурных связей с Россией, заимствования передового культурного опыта. Учеба в медресе тяготила Хамзу, поскольку он хотел продолжить образование в более современном учебном заведении. Но у лекаря Нияза не было денег на образование сына. Начало пути поэта и революционера

Лишь в 1908 г. Хамза смог выбраться на учебу в Наманган, где проучился восемь месяцев и познакомился с Абдуллой Токмуллиным — местным просветителем. Примерно в это же время Хамза получает первые сведения о происходивших в России в 1905-1907 гг. событиях. Революционные идеи проникали в Среднюю Азию через русских специалистов — инженеров и рабочих, но больше с узбекским населением, учитывая языковую близость, в контакте находились татары. Один молодой татарин, выпускавший на ручном станке листовки и брошюры, познакомил с революционными идеями и Хамзу Ниязи. Молодой Хамза сразу же заинтересовался революционными идеями и даже написал небольшой роман «На чьей стороне правда?». В своей автобиографии Хамза упоминает о том, что впоследствии роман был украден и более не найден. Именно в этот период и происходит формирование национально-революционных взглядов Хамзы Хаким-заде Ниязи. Однако, поскольку для получения светского образования возможности у его семьи отсутствовали, в 1909 году Хамза отправился в Бухару — тогдашний центр среднеазиатской мусульманской культуры. Там Хамза намеревался завершить изучение арабского языка у известного наставника Икрамчи-домлы, однако планам молодого человека помешали ожесточенные столкновения между бухарскими суннитами и проживавшими в городе шиитами — «ирони», то есть — иранцами. Стремясь избежать участия в столкновениях, Хамза уехал из города. Около месяца он работал в типографии в Кагане, а затем перебрался в Ташкент, где открыл собственную школу. Таким образом, с 1910 г. Хамза стал учительствовать в Ташкенте, не забывая и о литературной деятельности. К этому времени в Средней Азии уже проживало большое количество русского и русскоязычного населения, были среди них и рабочие или мелкие служащие, симпатизировавшие революционным идеям. Постепенно знакомился с ними и Хамза.

В это время в Туркестане набирал силу джадидизм. Джадиды (от арабского «джадид» — новый) представляли собой общественно-политическое и культурно-просветительское движение, распространившееся на рубеже XIX — ХХ вв. среди тюркоязычных и мусульманских народов Российской империи, в том числе и среди узбеков. Наибольшее влияние на развитие движения джадидов оказали османские младотурки. Сами джадиды выступали за реформирование мусульманских обществ посредством заимствования передового опыта и культурных достижений европейских стран. Понимая недопустимость дальнейшей консервации средневековых социальных порядков в мусульманских обществах, джадиды всеми силами стремились распространять среди своих народов европейскую культуру, естественно с некоторыми оговорками. По мнению джадидов, такие европейские политические институты как парламентаризм, не противоречили исламу, равным образом, как и развитие светского школьного и послешкольного образования. У представителей консервативного мусульманского духовенства деятельность джадидов вызывала откровенное неприятие, однако последним достаточно быстро удалось завоевать симпатии нарождающейся мусульманской буржуазии и части аристократии, признававших необходимость социальной модернизации мусульманских обществ. Наибольшие успехи в реформировании системы образования наблюдались среди татар, башкиров и казахов. Менее успешно продвигались модернизационные преобразования в Средней Азии — среди узбеков, а таджиков и туркменов деятельность джадидов затрагивала в наименьшей степени. В Узбекистане важнейшими фигурами джадидского движения стали Мунавар-кары Абдурашидхонов (1878-1931), Махмуд-ходжа Бехбуди (1875-1919) и Файзулло Ходжаев (1896-1938). Бехбуди с 1905 года участвовал в деятельности всероссийской мусульманской партии «Иттифак», создал собственное книжное издательство в Самарканде, а также активно проявлял себя как драматург. В 1911 г. им была написана драма «Отцеубийца», считающаяся вершиной литературного творчества Бехбуди.

Деятельность джадидов вызывала большой интерес всей современной и одаренной узбекской молодежи, не был исключением и Хамза Хаким-заде Ниязи, который также прекрасно понимал и поддерживал необходимость модернизации системы образования. В 1911 г. он открыл вечернюю школу в родном Коканде, в которую пригласил учительницу-девушку. Наверное, это была первая учительница, обучавшая кокандцев. И, что самое удивительное, по национальности девушка, которую звали Ксенией, была русская. Естественно, что отец Хамзы Нияз воспринял с большими сомнениями брак своего сына с русской девушкой. Впрочем, как человек просвещенный, он не стал препятствовать Хамзе. Другое дело — представители консервативно настроенного духовенства. Общественность Коканда возмутилась тем, что молодой учитель Хамза женился не только на неузбечке, но и на немусульманке. Брак с Ксенией оказалось невозможным зарегистрировать. Православный священник не стал бы венчать девушку с мусульманином, а мулла — совершать обряд бракосочетания с христианкой.

В конце концов, Хамза написал письмо в Уфу, запросив совета у тамошних духовных авторитетов. Но и они были непреклонны, потребовав принятия девушкой ислама. В конце концов, Ксения смирилась и, поскольку питала большую любовь к Хамзе, решила принять ислам. Молодые стали жить в доме отца Хамзы, но даже принятие Ксенией ислама не помогло ей завоевать симпатии местных духовных авторитетов. Они продолжали давить на отца Хамзы Нияза — требовали, чтобы он повлиял на сына и вынудил того бросить свою русскую жену. Добились и закрытия школы, которую организовал Хамза — ссылаясь, опять же, на то, что Хамза учит «не тому», да и национальность жены, естественно, вспомнили. В конце концов, Хамза отправился странствовать по миру. Для местных религиозных деятелей это была отговорка — поехал, мол, в путешествие по святым местам. За время длительного путешествия по странам Востока, Хамза побывал в Афганистане, Мекке и Медине, Дамаске, Бейруте, Стамбуле. В 1914 г. он вернулся домой, однако ни жены, ни родившегося незадолго перед его отъездом сына, уже не обнаружил. Отец сообщил Хамзе, что Ксения, не вынеся разлуки, взяла сына и вместе с ним навсегда уехала из Коканда. Кое-как смирившись с потерей семьи, Хамза в октябре 1914 г. вновь открыл школу в Коканде — на этот раз, собрав средства у благотворителей, он стал просвещать кокандских сирот. Однако, полученных у доброжелателей средств хватило ненадолго — постепенно меценаты охладели к затее финансирования школы, тем более, что шла Первая мировая война и ухудшение экономического положения страны сказалось и на Ферганской области.

У истоков узбекского театра

Однако, Хамза не унывал. Он переключился на литературную деятельность, решил попробовать себя и в качестве драматурга. Тем более, что в феврале 1915 г. в Коканд впервые в его истории прибыл театр под руководством Махмудходжи Бехбуди (1875-1919). Любительскую театральную труппу «Турон» в 1914 г. создали узбекские джадиды во главе с Абдуллой Авлони. Коканд встречал национальный театр настоящим аншлагом. Билеты были распроданы, а у помещения, где должно было состояться выступление, собралась толпа из тысячи кокандцев. Хамза тоже побывал на представлении, но остался о нем невысокого мнения. Зато друзья стали уговаривать его написать пьесу. Но начало театрального движения в Узбекистане вызвало резко негативную реакцию со стороны консервативных кругов, в первую очередь — духовенства и части баев. Духовенство развернуло настоящую кампанию против театра «Турон», обвинив труппу в том, что ее актеры превращают людей в шутов и совершают богопротивные действия. Здесь следует отметить, что народная театральная и музыкальная культура никогда не приветствовалась в среднеазиатских ханствах. Светские феодалы и духовенство видели в театральной культуре опасные проявления вольнодумства. Наиболее негативное отношение к артистам, бродячим музыкантам, факирам укрепилось как раз в Кокандском ханстве, в состав которого до российского завоевания и входила Ферганская долина. Кокандские правители применяли по отношению к «богеме» репрессивные меры. Следует отметить, что в той же Бухаре отношение к музыкантам и артистам было более лояльным. Так, эмир Музаффар-хан (1860—1885), наоборот, упорядочил деятельность музыкантов и артистов и повелел им получать для выступлений разрешения, а также обложил бродячие труппы специальным налогом. Впрочем, даже спустя несколько десятилетий российского правления в Туркестане, местное духовенство было настроено по отношению к театральному искусству крайне негативно. Поэтому театральная труппа, созданная джадидами, сразу же вызвала многочисленные протесты со стороны религиозных деятелей. Как отмечает современный исследователь Александр Джумаев, «официальный ислам стремился придать этим видам искусства крайне низкий социальный статус, рассматривая их преимущественно как средство развлечения толпы. В отдельных публикациях того времени даже высказывалась мысль, будто распространение музыкантов в народе есть знак приближающегося конца света (охир замон). В лучшем случае занятие музыкой считалось делом несерьезным и не достойным мусульманина» (Цит. по: Джумаев А. Ислам и культура в Центральной Азии // http://magazines.russ.ru/druzhba/2008/12/dm8.html). Естественно, что узбекская консервативная общественность, узнав о деятельности джадидов по созданию театра, приняла все возможные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие национального театра. Сначала консерваторы решили действовать мирными методами.

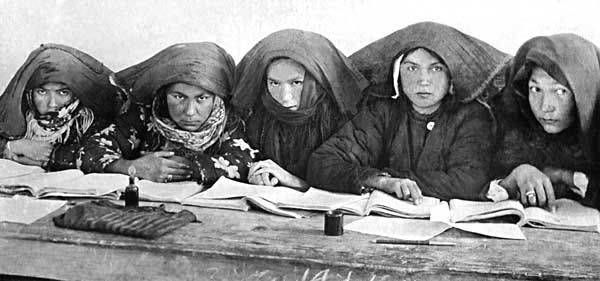

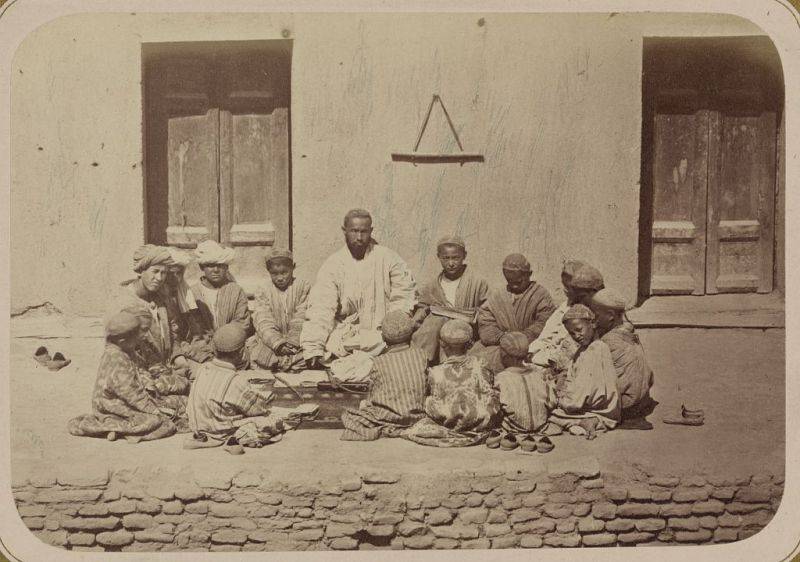

— школа-мактаб в Средней Азии

Делегация духовенства прибыла к Мунавар-кары Абдурашидхонову — лидеру ташкентских джадидов, однако тот отказался запрещать своим последователям играть в спектаклях — ведь ничего, идущего вразрез с нормами шариата, с исламским учением и существующим в Российской империи социальным порядком, Мунавар-кары в деятельности театра не видел. Тогда консервативные круги сумели спровоцировать толпу жителей Андижана, где в это время выступала труппа, на погром. После беспорядков власти города распорядились немедленно выслать актеров за пределы Андижана. Также, чтобы не провоцировать реакцию духовенства и народа, было решено закрыть все четырнадцать новометодных школ, в которых обучение шло не по традиционным правилам, а по русским стандартам. Но Андижанские события не повлияли на Хамзу и его товарищей — он рискнул и впервые организовал выступление собственного театра. Пьеса Хамзы «Отравленная жизнь» повествовала о нелегкой женской доле в узбекской семье — девушку выдавали замуж за богатого ишана вопреки ее желаниям, а влюбленный в нее молодой человек ничего не мог поделать. Типичная для узбекского общества тех лет проблема. Первое же выступление театра Хамзы в родном Коканде вызвало бурную реакцию общества. Молодежь пьесу скорее одобрила, поскольку многим были знакомы поднятые в ней проблемы. Но консервативные круги Коканда пребывали в ярости. Делегаты кокандского духовенства пришли к его отцу Ниязу с претензиями по поводу ненадлежащего воспитания сына. Старый лекарь обещал поговорить с сыном, но Хамза не последовал внушениям родителя и вскоре в Коканде вновь состоялся спектакль — на этот раз театральная труппа ставила новую комедию «Современная свадьба» и все ту же скандальную пьесу «Отравленная жизнь». Разъяренные старейшины вновь навестили Нияза и потребовали от лекаря проклясть собственного сына — под угрозой отлучения самого Нияза. Ни один житель Коканда больше не пошел бы лечиться к старому Ниязу, не пустили бы лекаря и ни в одну городскую мечеть Коканда. Для правильного, воспитанного в традиционных взглядах узбека, каким был Нияз, такие угрозы были очень действенным способом давления. И лекарь Нияз сдался. Хамза сложно переживал отцовское проклятье, но театральную деятельность не прекратил — он написал новую пьесу и отправил ее в Ташкент, Мунавару-кары. Лидер джадидов не замедлил с ответом — он согласился принять пьесу только тогда, когда Хамза уберет негативные эпитеты в адрес баев и духовенства. Хамза отказался, и пьеса осталась неизданной. Впрочем, поэта и драматурга это сильно не задело — уже тогда Хамза предпочитал сохранять верность своим взглядам, а не идти на поводу собственной выгоды.

Хамза, джадиды и Февральская революция

В 1916 г. Хамза переехал в Маргилан, где опять открыл школу для бедняцких детей, в которой собирался организовать учебный процесс по русским стандартам. Однако сразу же после создания школы, последовал приказ городских властей Маргилана — школу закрыть! Хамза был вынужден покинуть город и вернуться в родной Коканд, где все и так знали его как «опасного смутьяна, проклятого своим отцом». Между тем, социальная напряженность в Ферганской долине росла. Мало того, что в 1916 году был неурожай хлопка, так еще и десятки тысяч молодых мужчин мобилизовывались царским правительством на тыловые и прифронтовые работы. Как известно, мусульмане Туркестана были освобождены в царской России от всеобщей воинской повинности. Служили только дворяне, да и то — по своему желанию. Но, столкнувшись с нехваткой людских ресурсов, царское правительство решило покрыть недостаток в рабочих руках для строительства оборонительных сооружений за счет жителей Средней Азии. На прифронтовые работы отправляли неимущих дехкан, поденных рабочих и батраков, а все, кто мог откупиться, благополучно делали это и избегали повинности, заплатив нужную сумму местным коррумпированным чиновникам. Естественно, что мобилизация вызвала возмущение народов региона, особенно учитывая тот факт, что значительная часть туркестанцев могла избежать призыва именно по причине своих финансовых возможностей. В городах Туркестана начались волнения низших социальных слоев, подлежавших принудительной мобилизации. Не миновали они и родной Хамзе Коканд, где также произошли массовые выступления против трудовой повинности. Хамза, бывший уже тогда «социальным поэтом», не мог не реагировать на происходящее — он постоянно работал над новыми и новыми стихами, стремясь выразить словом свое отношение к происходящим в Средней Азии и в Российской империи событиям. Февральская революция 1917 года в России оказала колоссальное влияние и на политическую ситуацию в Средней Азии. Устоявшийся порядок оказался под угрозой, консервативные круги находились в крайней обеспокоенности, зато джадиды приветствовали революционные события, рассчитывая на воплощение своих идей в жизнь.

6 и 9-13 марта 1917 г., по инициативе джадидов Ташкента, в «старом городе» были проведены многотысячные митинги. Джадиды сформировали Ташкентский исполнительный комитет единых делегатов мусульманского населения. На собраниях был сформирован представительный орган — «Шурои Исламия». В его состав вошли примерно 60 делегатов. В отличие от Советов рабочих и солдатских депутатов, которые объединяли русское и русскоязычное население, в «Шурои Исламия» вошли представители узбекского, таджикского, казахского населения Ташкента. 14 марта 1917 г. был избран президиум «Шурои Исламия», в состав которого вошел и хорошо известный нам «джадидский патриарх» Мунавар-кары Абдурашидханов. 31 марта на объединенном собрании Ташкентского совета рабочих и солдатских депутатов, совета мусульманских депутатов, совета крестьянских депутатов и Ташкентского исполкома было решено отстранить от занимаемых должностей генерал-губернатора, его помощника и начальника штаба. Их решили поместить под домашний арест, а вместо них были избраны новые исполняющий обязанности командующего войсками и начальник штаба. Временное правительство России 7 апреля 1917 г. образовало Туркестанский комитет в составе 9 членов. Главным политическим вопросом, обсуждавшимся в эти дни в Туркестане, стало будущее устройство автономного края в составе России. Активизировались и сторонники социального реформирования туркестанского общества. Так, с мая по август 1917 г., в Ташкенте, Коканде, Андижане, Самарканде и других городах и поселках Туркестана образовались «Советы мусульманских рабочих депутатов», «Союзы трудящихся мусульман». Свои проекты переустройства Туркестана предлагали и консерваторы — они видели Туркестан теократическим автономным образованием народов региона в составе российского государства, жизнь в котором была бы устроена в соответствии с законами шариата.

Полностью окунулся в бурный водоворот общественной жизни и Хамза Ниязи. Он стал редактором журнала «Кенгаш» — «Совет», который, однако, находился под контролем умеренно-настроенных кругов кокандской буржуазии. Несогласие с издателями журнала по целому ряду ключевых вопросов, а в первую очередь — по поводу декларируемого Хамзой отношения к духовенству и баям, впрочем, вскоре стало причиной его отставки с поста ответственного редактора. Хамзу в период между февралем и октябрем 1917 года очень волновал вопрос о том, каким станет Туркестан в ближайшем будущем, сможет ли он избавиться от власти баев и духовенства, или радикальным улучшениям в жизни народов так и не суждено будет произойти. Сам Хамза, естественно, не имел четких представлений о том, как должно быть организовано «общество будущего», но стремился всеми силами содействовать позитивным социальным изменениям. В частности, он пытался создать в Коканде общество потребителей, в котором должны были объединиться беднейшие кокандцы, затем — общество трудящихся. Ни тот, ни другой проекты Хамзы, впрочем, так и не получили реальной жизни. В конечном итоге Хамза перебрался в город Туркестан, где устроился на завод простым рабочим. Там, подружившись с работавшими на предприятии русскими рабочими, Хамза и встретил события Октября 1917 года. Вернувшись в Коканд, Хамза обнаружил своего отца постаревшим и тяжело больным человеком, но Нияз, некогда прошептавший в присутствии старейшин те страшные слова «проклинаю», в этот раз был приветлив к сыну. Хамза поселился в отчем доме, продолжил писать — и стихи, и песни, и прозу. После установления советской власти в Туркестане, Хамзу пригласили в Фергану — здесь открывалась первая советская школа, а значит — требовался хороший, грамотный и революционно настроенный преподаватель. Хамза с радостью откликнулся на приглашение и покинул родной Коканд.

Агитфронт Гражданской

Однако в Фергане ему пришлось столкнуться с новыми сложностями — местные жители не пускали детей в советскую школу. Духовные авторитеты утверждали, что в этой школе детей будут учить безнравственности, заставят отрицать родительскую власть, забыть обычаи предков. Преподавателям школы, в том числе и Хамзе, пришлось уговаривать почтенных глав семейств отпустить своих детей на учебу. Вместе с коллегами, Хамзе пришлось и отбивать здание школы во время очередного налета на Фергану банд басмачей. В марте 1918 г. Хамза основал один из первых коллективов самодеятельности в Фергане. Следует отметить, что к этому времени в Фергане уже существовал созданный в 1916 г, Мухитдин Кари Якубовым музыкальный коллектив при городском Союзе приказчиков. В его состав входили молодые узбеки, которые учились играть на европейских духовых инструментах — под руководством русского музыканта из военного оркестра ферганского гарнизона. После утверждения в Фергане советской власти, Кари Якубов выпросил откомандировать в состав коллектива русского капельмейстера красногвардейца И.Г. Григорьева. К коллективу присоединился и Хамза Ниязи. Первое представление любительской труппы состоялось I мая 1918 года в городском «Мусульманском клубе». Вскоре после создания театральная труппа была принята на службу Политуправлением Туркестанского фронта и стала выступать перед красноармейскими частями. Закаспийский, Ферганский, Ашхабадский, Оренбургский и другие фронты обслуживали агитпоезда, в состав которых входили театральные труппы, в том числе и коллектив Хамзы. В основном, коллектив представлял пьесы и песни, написанные самим Хамзой Хаким-заде Ниязи. До 1920 г. он находился на Кызыларватском (Закаспийском) фронте, выполняя целый ряд обязанностей — от учителя курсов ликвидации безграмотности и агитатора до театрального актера и суфлера. В 1920 г. Хамза Хаким-заде Ниязи вступил в ряды Российской коммунистической партии (большевиков), был назначен на должность заведующего интернатом в Коканде, затем опять руководил театральными труппами, выступавшими перед воинскими частями, дислоцированными на Ферганском направлении.

В 1921 г. Хамза получил направление в Бухару и Хиву — собирать материал для готовящихся художественных произведений. В Бухаре Хамза создал театральную труппу при местном отделе народного просвещения, также занимался агитационной и культурно-массовой работой среди красноармейцев. С конца 1921 г. он находился в Хорезме, где работал в культурно-просветительском отделе профсоюза, затем — в отделе народного образования. Позже, до июля 1924 г., Хамза трудился в Ходжейлинском уезде — в интернате для казахских детей, а затем вернулся в распоряжение Ферганского обкома. Здесь ему было поручено возродить театральную труппу в Коканде. Штат труппы был определен в 25 человек, а ее обеспечение взяло на себя советское государство. Сначала труппа ставила пьесы Хамзы, а затем была поставлена и премьера пьесы «Женитьба» Гоголя. На кокандцев пьеса произвела большое впечатление, однако вскоре после премьеры Хамза имел беседу с представителями ферганского Совнаркома. Националисты, которых в начале 1920-х гг. было не так уж и мало в составе органов советской власти в Средней Азии, недоумевали, почему в Коканде была поставлена пьеса русского автора Гоголя, а не узбекских авторов. И им Хамзе пришлось давать достаточно жесткий, но аргументированный отпор. Постепенно под руководством Хамзы, Кокандский театр стал одним из наиболее известных и заметных в Туркестане. Он был взят за основу Центральной государственной труппы и включил в свой состав артистов Ташкентской образцовой труппы. Как отмечал советский искусствовед Абдулазим Хусаинов, «Хамза одухотворил национальные художественные традиции и склад народного художественного мышления новыми революционными социальными идеями, наглядно показав в творческой практике, сколько органичным и художественно продуктивным может быть слияние традиционного, веками отстоявшегося в национальном художественном сознании, с новейшими устремлениями социально-заостренного реалистического искусства» (Цит. по: Хусаинов А.А. Хамза и самодеятельный театр Узбекистана. Дис. .. кандидата искусствоведения. Минск, 1984).

Смерть в Шахимардане

Затем, по решению председателя ЦИК Узбекистана Юлдаша Ахунбабаева, Хамза был направлен в Шахимардан. Это селение в Ферганской области славилось своим Голубым озером, но здесь же находилась и почитаемая мусульманами всего Туркестана могила — одна из семи вероятных могил халифа Али. Естественно, что это селение, считавшееся священным у жителей Средней Азии, являлось центром притяжения всех верующих и здесь были очень сильны консервативные настроения. В столь непростой обстановке и предстояло работать Хамзе Хаким-заде Ниязи — проводить революционную пропаганду среди местного населения, всецело находившегося под влиянием консервативного духовенства. Но, несмотря на это, Хамза остался в Шахимардане. В Шахимардане Хамза вел большую работу среди местных жителей. Он призывал отдавать детей в советские школы, боролся с притеснениями женщин, в первую очередь — с принудительными браками, запретами на получение образования, практикой продажи невест. Тяжелой доле женщины в Узбекистане посвящены пьесы Хамзы «Проделки Майсары» (1926) и «Тайны паранджи» (1927). Периодически он навещал родной Коканд, приезжая в качестве делегата от Шахимардана на окружной съезд Советов народных депутатов.

В самом Шахимардане, тем временем, над Хамзой сгущались тучи. Местные авторитеты — ишаны и ходжи — решили как можно скорее избавиться от опасного агитатора. 8 марта 1929 года Хамза провел первое в Шахимардане собрание женщин, и в этот день двадцать три женщины одного из самых консервативных в Узбекистане селений сбросили паранджу. Такого Хамзе консервативные круги уже простить не могли. 18 марта 1929 года на Хамзу Хаким-заде, на одной из шахимарданских улиц, напала толпа религиозных фанатиков. Камень, запущенный в висок драматургу и поэту, сбил его с ног. А далее уже действовала озверевшая толпа. Хамзу забили до смерти — камнями и палками, а затем его окровавленное тело выбросили в поля. Так закончил свою жизнь один из первых классиков советской узбекской литературы. Ему было всего сорок лет. Позже Шахимардан был переименован в Хамзаабад, в селении сооружен мавзолей поэта и драматурга, открыт музей его имени. С 1977 по 1984 гг. режиссером Шухратом Аббасовым был снят многосерийный фильм «Огненные дороги» — по мотивам романа Камиля Яшена «Хамза» и повести Любови Воронковой «Неистовый Хамза». На протяжении всего советского периода в истории Узбекистана, Хамза Хаким-заде Ниязи оставался одним из символов советской власти в республике. Значимость для узбекского народа культурно-просветительской деятельности Хамзы Хаким-заде Ниязи не подвергалась сомнению.

Спустя сто лет Хамза опять «в опале»

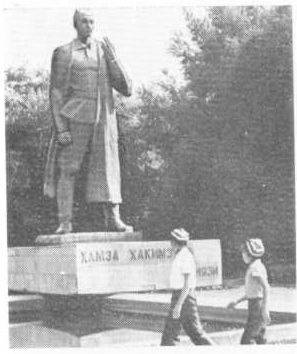

Ситуация изменилась после распада Советского Союза и провозглашения политической независимости Узбекистана. Постепенно все достижения советского прошлого были разрушены, но и государственная идеология не преминула обвинить Россию и Советский Союз в экспансионизме, в нарушении традиционного уклада жизни узбеков. Соответственно, постарались стереть из народной памяти и все, что символизировало советскую эпоху в истории Узбекистана. Одной из первых мишеней стал Хамза. Еще бы — ведь он, этнический узбек, постоянно твердил о необходимости обогащения узбекской культуры за счет российского опыта, провозглашал необходимость социальных и культурных перемен в жизни Средней Азии. Постсоветские узбекские власти постарались стереть память о Хамзе — были переименованы населенные пункты, районы, улицы, названные в его честь. Еще в начале 1990-х годов был снесен памятник Хамзе Ниязи, стоявший напротив здания Ташкентского медицинского института. Узбекский национальный академический театр драмы лишился имени Хамзы Хаким-заде Ниязи. В 2014 г. был переименован Хамзинский район Ташкента, о чем мы уже упоминали в начале статьи. Самое популярное произведение Хамзы Хаким-заде пьеса «Бай и батрак» фактически исчезла из репертуара узбекских театров — еще бы, ведь можно провести немало параллелей с современной социально-экономической и политической ситуацией в Узбекистане. Немало было сделано и для дискредитации образа Хамзы в глазах современной узбекской молодежи. Так, запустили слух о том, что Хамза якобы был гомосексуалистом — и это при том, что в разное время у него было три жены: первая — узбечка, затем, после расхода, — русская, потом — опять соплеменница. Собственно, дискредитация образа Хамзы ставит своей целью не столько даже опорочить самого поэта и драматурга, сколько кинуть тень на саму идею о дружбе народов Средней Азии с Россией, о том, что в советский период отечественной истории было сделано для этого региона столько, сколько не делалось на протяжении столетий существования независимых среднеазиатских ханств.

Ситуация изменилась после распада Советского Союза и провозглашения политической независимости Узбекистана. Постепенно все достижения советского прошлого были разрушены, но и государственная идеология не преминула обвинить Россию и Советский Союз в экспансионизме, в нарушении традиционного уклада жизни узбеков. Соответственно, постарались стереть из народной памяти и все, что символизировало советскую эпоху в истории Узбекистана. Одной из первых мишеней стал Хамза. Еще бы — ведь он, этнический узбек, постоянно твердил о необходимости обогащения узбекской культуры за счет российского опыта, провозглашал необходимость социальных и культурных перемен в жизни Средней Азии. Постсоветские узбекские власти постарались стереть память о Хамзе — были переименованы населенные пункты, районы, улицы, названные в его честь. Еще в начале 1990-х годов был снесен памятник Хамзе Ниязи, стоявший напротив здания Ташкентского медицинского института. Узбекский национальный академический театр драмы лишился имени Хамзы Хаким-заде Ниязи. В 2014 г. был переименован Хамзинский район Ташкента, о чем мы уже упоминали в начале статьи. Самое популярное произведение Хамзы Хаким-заде пьеса «Бай и батрак» фактически исчезла из репертуара узбекских театров — еще бы, ведь можно провести немало параллелей с современной социально-экономической и политической ситуацией в Узбекистане. Немало было сделано и для дискредитации образа Хамзы в глазах современной узбекской молодежи. Так, запустили слух о том, что Хамза якобы был гомосексуалистом — и это при том, что в разное время у него было три жены: первая — узбечка, затем, после расхода, — русская, потом — опять соплеменница. Собственно, дискредитация образа Хамзы ставит своей целью не столько даже опорочить самого поэта и драматурга, сколько кинуть тень на саму идею о дружбе народов Средней Азии с Россией, о том, что в советский период отечественной истории было сделано для этого региона столько, сколько не делалось на протяжении столетий существования независимых среднеазиатских ханств.

Информация