Смерть притаилась под гребнями волн...

«Победы в войне добивается не отдельный класс кораблей, но сбалансированный флот, что, в сущности, и было продемонстрировано американцами, сплавившими линкоры, авианосцы, крейсера, эсминцы и подводные лодки в непобедимую боевую машину», — глубокомысленно закончил автор предыдущей статьи. Еще можно добавить, что быть богатым и здоровым, конечно лучше, чем бедным и больным.

Флот у янки был не “сбалансирован”, а неадекватно огромен. Сто тяжелых крейсеров и линкоров, 40 быстроходных авианосцев, 800 эсминцев, каждый из которых был крупнее и совершеннее любого из зарубежных ровесников.

От американских эскадр стонал океан. Но великолепное разнообразие надводных кораблей не изменило главного постулата морской войны. Вперед по результативности резко вырвались подлодки. Безусловные лидеры по числу потопленных японских кораблей и судов, участники дерзких операций по нейтрализации Императорского флота. Воевавшие всегда, при любых условиях и соотношении сил в выделенном квадрате.

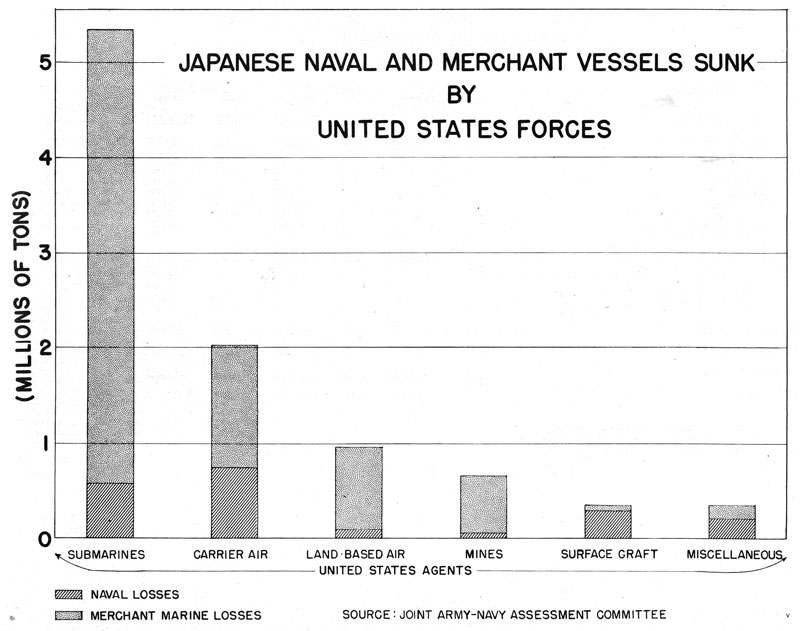

Автор не смог отказать себе в удовольствии, опубликовав эту замечательную диаграмму. Минимальный отрыв палубной авиации по тоннажу потопленных кораблей, обусловлен характером выбора целей. Например, на счету морских авиаторов числится потопление небоеспособных авианосцев и линкоров резерва 4-ой категории, в ходе рейда на ВМБ Куре (июль 1945 г.). Когда в их уничтожении уже исчез всякий военный смысл.

У героев-подводников каждый трофей был добыт в горячих схватках с врагом. Лодки поджидали свои цели в проливах и искали в открытом море. Когда каждый из прорвавшихся японских кораблей мог представлять реальную угрозу для американского флота. И нужно было сделать все, что бы остановить противника на подходе.

Если изменить критерии и взять для сравнения число потопленных боевых кораблей, то соотношение окажется еще ужаснее. Сотня с небольшим американских субмарин уничтожили 201 боевой корабль, размерами от сторожевика до ударного авианосца! Ближайший “соперник”, палубная авиация, отстала от подводников на 40 пунктов.

Среди громких трофеев субмарин — быстроходный линкор “Конго”, четыре тяжелых авианосца — “Сёкаку”, “Тайхо”, “Унрю” и легендарный “Синано”, три тяжелых и десять легких крейсеров, 50 эсминцев и эскортных миноносцев.

Что касается торгового флота, то там чистый погром, 4,9 миллиона тонн. Нефть, уголь, руда, техника, обмундирование, продовольствие и боеприпасы. Всё улетало на дно, при встрече с маленькими злобными “рыбками”.

Рубка подлодки “Флэшер”, отправившей на дно крейсер “Ои”, четыре танкера и 16 транспортов суммарным тоннажем 100 231 брт.

Несмотря на очевидные цифры, существует иной взгляд на результаты действий подводных лодок на Тихоокеанском ТВД. Лодки весьма успешно (если не сказать больше) резали морские коммуникации противника, но при проведении крупных оборонительных и наступательных операций оказались совершенно беспомощны.

Боевые успехи подводников в стратегическом плане редко имели большое значение. Доблестные витязи морских глубин “провалили” все ответственные задания, не сумев добиться ожидаемых результатов.

В качестве доказательства были приведены неудачные действия американских ПЛ в начале войны, не сумевших задержать японское наступление на Филиппинах. В результате на 29 субмарин, базировавшихся на о. Лусон пришлось всего три победы: эсминец и пара транспортных судов. Плюс безрезультатное поражение гидроавианосца “Санъё Мару” неразорвавшейся торпедой.

Но прежде чем выражать бурную критику, стоит вспомнить, что в это время делала хваленая американская авиация и надводные корабли. Ответ — ничего. Лежали ничком. По всему театру военных действий — от Перл-Харбора до острова Ява.

Так что на фоне их коллег действия моряков-подводников выглядят своеобразным достижением. Смогли нанести врагу хоть какой-то ущерб.

Что касается величины ущерба, там вмешалась пара условий. Во-первых, ВМС США на начало войны испытывали явный недостаток современных подлодок. Единственная вступившая в строй “Гэтоу” еще не успела прибыть в зону боевых действий. А то, что базировалось на Лусоне, было откровенной рухлядью постройки 1920-х гг. И было бы наивно ожидать от подводников победы в таких условиях, притом, что им противостояло три серьезных конвоя с мощным ПЛО-охранением, где на каждый японский транспорт с десантом приходилось по три корабля эскорта.

Бывали трагикомичные случаи. В январе 1945 года целых 25 американских подлодок, расставленных по всему маршруту японского конвоя, не смогли перехватить линкор “Хьюга” с грузом военного назначения.

Аналогичные упреки получают японские подводники. Заслон из 13 субмарин не сумел задержать американские авианосцы под Мидуэем. Правда, в чем здесь вина самих подводников? Американцы взломали японский военно-морской код JN-25 и заранее обошли опасный район.

Что ж, неудачи случались у всех. В бою у Мидуэя авиакрыльях двух авианосцев не смогли уничтожить поврежденный крейсер “Могами” с оторванным носом. “Подранок” ушел и в дальнейшем натворил немало бед.

Примером более успешного применения подлодок стали события 23 октября 1944 г. В ту ночь ударное соединение адмирала Такэо Куриты (10 тяжелых крейсеров и 5 линкоров в сопровождении дюжины эсминцев) напоролось на американский подводный заслон у Палавана. С жадностью голодных пираний, лодки “Дартер” и “Дейс” набросились на свою добычу. ТКР “Атаго” и “Майа” погибли на месте. Торпедированный “Такао” был вынужден прервать участие в операции и, в сопровождении двух эсминцев, вернуться в Сингапур.

Ночной погром имел гораздо более серьезные последствия. Помимо обнаружения третьего отряда японцев, о котором ничего не знала американская разведка, и значительного ослабления его ударного потенциала, лодка “Дартер”, волею случая, потопила флагман (крейсер “Атаго”), что вызвало купание в ночном море и деморализацию всего штаба эскадры, в т.ч. самого адмирала Куриты.

Несмотря на наличие у янки авиационной группировки из 1200 самолетов, соединение Куриты продолжило бродить по зоне боевых действий. К утру 25 октября, крейсеры и линкоры прорвались в зону высадки американского десанта в заливе Лейте, перебили последний заслон из эскортных авианосцев, но когда до цели оставались считанные мили, адмирал Курита неожиданно повернул назад. Как он признавался впоследствии — у него сдали нервы, он был не в лучшей форме после ночного купания у Палавана.

Другой интересный эпизод отмечен 5 июня 1942 года. На пути идущих полным ходом крейсеров “Судзуя”, “Кумано”, “Могами” и “Микума” оказалась подлодка “Тамбор”. Убедившись в присутствии подводного хищника, японцы заложили такой крутой маневр уклонения, что “Могами” и “Микума” протаранили друг друга. Так была сорвана операция по артиллерийскому обстрелу ат. Мидуэй.

Новейший авианосец “Тайхо” даже не успел добраться до зоны боевых действий (уничтожен в своем первом походе лодкой “Альбакор” в июне 1944 г.).

Похожая судьба постигла “Сёкаку” и “Синано”. Самый крупных из потопленных кораблей в морской истории. Уничтожен подлодкой “Арчерфиш”.

Интересно, зачем и почему “Арчерфиш” находилась у берегов Японии? Ответ — там находилась точка эвакуации. Подлодки обеспечивали проведение бомбардировок японских городов, повышая боевой дух экипажей “Суперкрепостей”. Летчики стратегической авиации знали, что при крушении над океаном их все равно спасут.

2 сентября 1944 года подлодка “Финбэк” приняла S.O.S. со сбитого самолета. После четырех часов безуспешных поисков, подводники все-таки нашли и вытащили из воды долговязого пилота. Спасенного звали Джордж Герберт Буш.

И уже совсем мистический случай произошел с японской подлодкой I-58. Во время патрулирования к востоку Филиппин лодка пересеклась курсом с американским крейсером “Индианаполис”. В первый раз атака не состоялась. Лодка потопила крейсер уже на обратном пути. Но, увы, слишком поздно — “Индианаполис” успел доставить на Тиниан бомбу для Нагасаки.

В гибели “Индианаполисом” присутствует не только мистика, но и суровый расчет. На календаре было 30 июля 1945 г. До капитуляции Японии оставалось три недели. Море и воздух были под полным контролем американцев. Но, там продолжали действовать японские подлодки. Пользуясь неопределенностью водной среды, лодки способны проходить там, где не пройдет никакой другой корабль. И воевать при самом невыгодном соотношении сил, добиваясь, при этом, успеха.

Помимо выполнения своих “убойных” задач, японские субмарины использовались для выполнения курьерских перевозок по маршруту Брест-Токио. Именно так в Японию попадали “Мессершмитты” и образцы немецких двигателей.

В целом, применение подлодок на Тихоокеанском ТВД подтвердило все результаты подводой войны в Атлантике:

а) подводные лодки оказались самым победоносным типом морского оружия (максимальное количество побед, факт);

б) подводные лодки оказались самым эффективным типом морского оружия (лучшее соотношение затрат и достигнутых результатов без учета косвенного ущерба — затрат на противолодочную оборону и экономических издержек противника, связанных с формированием конвоев);

в) при всем этом подводный флот оставался самой недоразвитой компонентой ВМС США, которой уделялось меньше всего внимания и ресурсов.

Да, подлодки не предназначены для линейного эскадренного боя. Они не способны в один миг разгромить противника. У них своя тактика, намного более искусная и изощренная в своей жестокости. Высосать все силы у вражеского флота — чтобы к моменту генерального сражения от его былой мощи оставались лишь одни огрызки.

Остается добавить, что современные адмиралы учли ошибки своих предшественников и сделали определенные выводы. В настоящее время численность атомных подводных лодок в составе ВМС США (72 ед.) превосходит количество ракетных эсминцев.

Данный материал — ответ на статью А. Колобова "Роль авианосцев и подводных лодок в войне на Тихом океане".

Информация