Ранен боец Владимир Путин. Часть 2

В большом и очень дорогом немецком доме живёт пожилой господин, он перенёс восемь инсультов, но по-прежнему жизнерадостен и гостеприимен, иногда с удовольствием музицирует. Господин происходит из древней немецкой фамилии. На стене висит портрет его папы фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, который командовал группой армии «Норд»: она брала Ленинград в кольцо блокады. Кстати, фон Лееб не был национал-социалистом, он был традиционным генералом, воспитанным ещё в старой Германии, до гитлеровского Рейха.

«Один раз, когда уже блокада началась, отец спросил Гитлера, — вспоминает сын фельдмаршала. — Скоро из Ленинграда пойдут в нашу сторону женщины с младенцами. Что нам делать? И Гитлер ответил: «Вы будете в них стрелять».

Фельдмаршал уговорил Гитлера провести операцию по полному окружению города в районе Тихвина. Из замыслов Лееба ничего не вышло. Советские войска смогли ликвидировать Тихвинский выступ и вынудили немцев отойти. Это стало главной причиной отставки фельдмаршала, который каялся перед Гитлером в провале операции, но это раскаяние ему не помогло. По приказу разгневанно фюрера в начале 1942 года фон Лееб отправляется в отставку. Ленинград стал для профессионального немецкого военного последней точкой в его военной карьере, складывающейся до этого времени как нельзя успешно. Никто из наследников фельдмаршала военную карьеру отца не стал продолжать. Его сын Герман предпочёл заниматься игрой на рояле.

А город продолжал сражаться. В конце весны на Лиговской были открыты общественные бани. Как вспоминают выжившие участники событий, мылись все вместе — и дети, и мужчины, и женщины. При этом люди смеялись. Да, люди смеялись. Да так громко и заразительно, что об этом многие помнят до сих пор и вспоминают то удивительное чувство лёгкости и незабываемого ощущение счастья от соприкосновения с тёплой водой. Пришли мыться скелеты, обтянутые кожей. Это сложно сегодня представить, но это было так. И люди показывали друг на друга.

Немцы рассчитывали на то, что весной начнётся эпидемия. Под снегом лежали многочисленные незахороненные останки людей, скапливались нечистоты из-за неработающей канализации. Они ждали, но не дождались.

8 марта 1942 года. Совершенно незаметная дата. Но в этот день, ровно через полгода после начала блокады, в Ленинграде организовали субботник по наведению порядка в домах и на улицах. Заставлять никого было не нужно: все люди понимали, что при отсутствии порядка и чистоты начнётся эпидемия, которую невозможно будет остановить.

Алиса Бруновна Фрейндлих, великая русская актриса и этническая немка по происхождению, пережила ужасы блокады и до сих пор иногда приходит в коммунальную квартиру №2, где её семья выживала в годы войны.

История Алисы поразительна. Ей повезло два раза. Сначала её не выслали, как почти всех ленинградских немцев, в Сибирь, а потом ей повезло выжить в блокаде. Семилетняя актриса Алиса выступала в госпиталях перед ранеными и вместе с одноклассниками ходила по чужим квартирам, помогала тем, кто уже не вставал: топил печки, ходила за водой, отоваривала хлебные карточки. А потом возвращалась домой.

«В нашей квартире уже мало людей осталось в живых. Дворник тётя Шура и семья с маленькими детьми, — вспоминает актриса. — Чтобы я не оставалась одна, часто меня сдавали этим семейным людям, когда мама уходила на работу. До сих пор помню, как соседские дети садились за стол и ели свой скудный обед. Я при этом приглашена не была. Сидела, отведя глаза в сторону, чтобы не видеть это. А тётя Шура работала дворником. Естественно, в это время было открыто много квартир, и как-то она принесла мне огромную куклу всю в атласе и кружевах, с фарфоровыми личиком, руками и ногами. Видно, в какой-то брошенной квартире она подобрала эту куклу и решила порадовать меня».

А вот ещё одна тайна блокады — футбол. В почти мёртвом городе он стал главной живой силой. Значит, город не мёртвый. Это тоже был сигнал врагу. Футболисты были одеты в красные и синие майки. На кинохроники виден трибуны стадиона и немногочисленные зрители. Один из них — знаменитый писатель Николай Тихонов. Кто конкретно стал инициатором проведения футбольного матча в блокадном Ленинграде не известно. Но такое решение было принято в январе 1942 года. Собрали всех футболистов, кого удалось разыскать в живых. Всё это сделали, чтобы показать и горожанам, и врагу, что город жив. Некоторым футболистам это решение спасло жизнь: многие из них находились на Невском пятачке. Поисковики ведут раскопки в этом районе каждый год, и каждый год здесь находят черепа и кости. Невский пятачок — это кусок южного берега Невы, в тридцати километрах от Ленинграда. Всего семьсот метров в глубину и две версты вдоль воды — это самое страшное место блокады, Ленинградской битвы и, возможно, всех мировых войн. На оперативных картах видно, что это было самое тонкое место кольца блокады — меньше 15 километров. С 19 сентября 1941 года советские войска пытались в этом месте прорвать блокаду. Каждый день, каждый день сюда посылались солдаты. И каждый день, каждый день здесь они погибали. С противоположного берега реки на лодках, на понтонах шла нескончаемым потоком переправа. Лодки собирали по всему городу. Сколько утонуло в этой районе реки солдат — не считано. В 2003 году в ходе подводных съёмок был обнаружен тяжёлый танк КВ («Клим Ворошилов»), сделанный в блокаду на Кировском заводе. Танк затонул на переправе в примерно десяти метрах от немецкого берега. КВ простоял под водой 60 лет с полным боекомплектом снарядов, их 136.

«Каждую ночь сюда прибывало пополнение, — вспоминал Иван Егуфаров, защитник Ленинграда. — Батальон придёт — к вечеру его уже нет. Снова батальон придёт, и снова к вечеру его уже нет». В день приходилось совершать до 10 атак. Говорили, что с «пятачка» только две дороги: в могилу или в госпиталь.

Из письма старшего лейтенанта Пашкова, который также здесь воевал: «Кругом лежали трупы, наверху штабелями. Мы за ними прятались. Рыли норы в откосье, освещались в них горящими кусками электропровода. Отчего были чёрными от копоти».

Сколько здесь погибло наших солдат, неизвестно. По советским послевоенным данным, более 50 000 полегло, а по немецким данным — 500 000.

«В лощине, около ручья происходили самые жёсткие рукопашные бои», — вспоминал Иван Егуфаров.

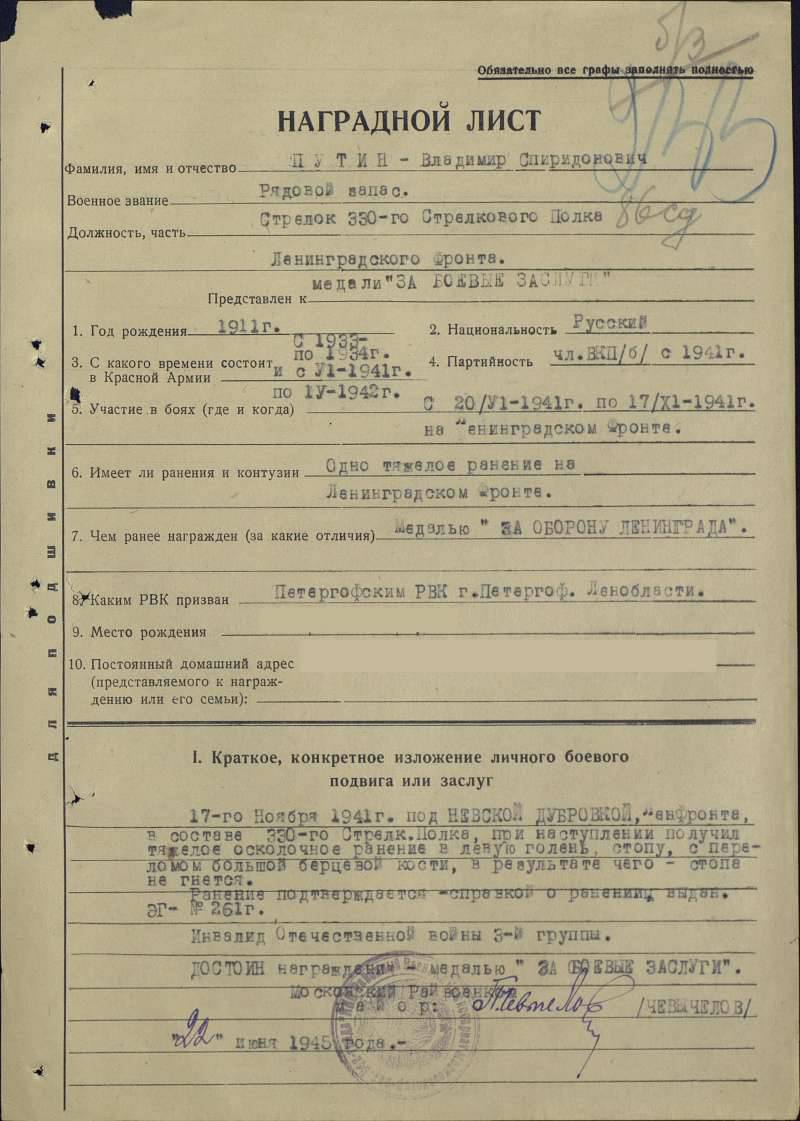

Именно в этой лощине был ранен боец Путин Владимир Спиридонович, отец Путина Владимира Владимировича.

Это историческое место. Совсем рядом, в трёх километрах отсюда, в январе 1943 года блокада наконец будет прорвана.

О блокаде Ленинграда говорили тогда не очень-то и много. Возможно, чтобы не выпячивать героизм второго города на фоне первого, т.е. Москвы. Все крупные памятники, посвящённые блокаде, открыты как минимум спустя 20 лет после войны. Самый большой памятник, на площади Победы, был открыт через 30 лет. И хотя за последние годы про мученическую жизнь ленинградцев рассказали очень многое, многое ещё не рассказано и даже не рассекречено. Например, о том, что происходило с наружной стороны кольца блокады.

Самый большой памятник блокаде выполнен в форме кольца, которое в одном месте разорвано — этот образ понятен каждому человеку. Первая попытка прорыва блокады была предпринята уже на третий день, 10 сентября 1941 года. Потом таких попыток было множество. Самая крупная из них и самая трагическая произошла в январе 1942 года, когда началась Любанская операция. Тогда к Ленинграду с юга двинулась наша 2-я ударная армия, она прорвала оборону немцев и углубилась в леса на 75 километров. Навстречу ей должны были выйти части Ленинградского фронта. Должны были, но не смогли. И очень скоро 2-я ударная армия сама оказалась в окружении. В марте 1942 года 2-я армия была полностью блокирована немцами. На помощь ей посылают нового командарма. Это Андрей Власов, один из героев битвы за Москву. Он считается специалистом по выходу из окружения. Но уже поздно, кольцо не прорвать. В июне в окружённой армии начинается голод.

Об этом страшном времени рассказывают и немецкие историки. Сегодня в Германии недалеко от известного курорта живёт Георг Гендлах, пенсионер.

Он провёл под Ленинградом почти всю блокаду и не сделал ни одного выстрела. Это он так утверждает. Возможно. Ведь Гендлах — военный фотограф, а его фотоальбом называется просто «Волховский котёл. Документы ужаса». Подписи на русском языке к своим фотографиям он придумал сам. Русский Гендлах хорошо выучил в плену. По фотографиям можно проследить боевые действия в июне 1942 года: «Немецкие танки помогают замкнуть окружение», «Покинутый русский лагерь в Волховских лесах», «Пленные русские солдаты».

Он провёл под Ленинградом почти всю блокаду и не сделал ни одного выстрела. Это он так утверждает. Возможно. Ведь Гендлах — военный фотограф, а его фотоальбом называется просто «Волховский котёл. Документы ужаса». Подписи на русском языке к своим фотографиям он придумал сам. Русский Гендлах хорошо выучил в плену. По фотографиям можно проследить боевые действия в июне 1942 года: «Немецкие танки помогают замкнуть окружение», «Покинутый русский лагерь в Волховских лесах», «Пленные русские солдаты».Что бы сейчас ни говорили в отношении генерала Власова, но историческая правда одна: он сдался противнику и призывал сдаваться русских солдат, часть из которых последовала этому призыву. О судьбе изменников многое известно. О судьбе Власова тоже. Его повесили в Советском Союзе после войны как изменника Родины. Но меньше всего известен другой факт: ведь больше половины солдат 2-ой ударной осталось лежать в Новгородских лесах. Ещё часть солдат отказалась сдаваться в плен, решив прорываться к своим. Они предприняли такую попытку около деревни под названием Мясной Бор. Те, кто выжил, назвали коридор, по которому они выходили, «коридором смерти».

Артиллерист Павел Дмитриев, один из выживших, вспоминал: «Надо было преодолеть эту полосу сопротивления, ширина которой была примерно 200 метров и простреливалась она с двух сторон немцами. Мы были всё время под прицельным огнём. Людей погибло там очень и очень много, масса. Был сплошной слой из человеческих тел. Но они предпочли умереть, чем сознательно пойти в плен к врагу. «Долина смерти» — это название того страшного места. Смерть была на каждом шагу. Но мы старались обойти её. Двигались от воронки к воронке, перекатывались, ползли, замирали, кто как мог. Самое страшное было, когда находил раненого или больного. Просят — пристрели! — а ты не можешь, рука не поднимается. Как же это можно — пристрелить!»

Немецкий фотограф Георг Гендлах вспоминает, как он однажды увидел двух русских солдат. Один из них, увидев немцев, приставил к голове винтовку и выстрелил. Наповал. Он не хотел попадать в плен. «Другой солдат лежал полумёртвый, был сильно ранен и истощён», — рассказал фотограф.

Катастрофа 2-ой армии затронула десятки русских деревень: их жители уходили в леса, сжигали свои дома, чтобы ничего, кроме пепла, немцам не досталось. Немецкий фотограф Гендлах обратил внимание на сцарапанную кору деревьев. «Рядом сидела семья, женщина и трёх-, четырёхлетние дети. Они сидели и ели траву и кору. Эту картину я никогда не смогу забыть», — рассказал он.

Вторая ударная армия погибла. Прорвать блокаду весной 1942 года не удалось. Это удалось совершить только в 1943 году.

Информация