Битва при Монжисаре: как король-юноша могущественного султана разгромил. Часть первая

В ходе развития сюжета достаточно известного фильма, повествующем о крестоносцах XII века «Царствие Небесное», говорится о некой победе молодого короля Иерусалима Бальдуина IV (1161-1185) над египетским султаном Саладином (1137-1193), последствия которой мусульманский властитель помнил всю свою жизнь. Речь идёт о реальной битве при Монжисаре, произошедшей 25 ноября 1177 года, в которой маленькая армия «иерусалимцев» (как тогда называли жителей главного из государств крестоносцев на Ближнем Востоке) чудесным образом разгромила в несколько раз большую армию сильнейшего в ту эпоху мусульманского правителя Передней Азии.

Предыстория битвы

Король-юноша Бальдуин IV (Бодуэн, Baudouin le Lepreux) вступил на трон Иерусалимского королевства 15 июля 1174 года, когда в возрасте всего 38 лет неожиданно умер от дизентерии (или от яда) его отец король Амори (Амальрик). Молодой принц получил отличное воспитание: воинскому искусству его обучали лучшие рыцари королевства, а в качестве главного учителя у него был Вильгельм, архиепископ Тирский, который был не только священнослужителем и очень образованным человеком, но и выдающимся управленцем, прекрасным писателем и умелым политиком, являясь фактически премьер-министром королевства.

Король Иерусалима во главе своей армии в фильме "Царствие Небесное" (в роли Бальдуина IV — Эдвард Нортон)

Но ещё в детском возрасте принц Бальдуин заразился проказой, этим страшным и в общем неизлечимом даже сегодня заболеванием, и подданные практически сразу после его коронации стали искать ему преемника, который получил бы трон Иерусалима, женившись на его сестре Сибилле. Это вызвало ожесточённую политическую борьбу различных группировок за влияние. Но хуже всего было то, что внутренние нестроения в главном из государств крестоносцев в «Утремере» («Заморье», от франц.«Territoires outré mer» — «Земли по ту сторону моря») шли на фоне роста могущества султана Египта Юсуфа ибн Айюба, известного европейцам по своему тронному имени как Саладин (Салахуддин).

В начале 1170-х годов этот правитель, происходивший из курдского клана военных наёмников и ставший волею судеб султаном Египта, после укрепления своей власти в долине Нила, захвата ряда областей в Иордании и на Аравийском полуострове, начал войну в Сирии. В итоге 27 ноября 1174 года Саладин с отрядом своих войск вошёл в Дамаск, провозгласив этот день «днём триумфа суннитского ислама» и «днём соединения двух драгоценностей» — т.е. присоединение Дамаска к Каиру (запомните этот день, мы ещё вернёмся к этой дате), а вскоре захватил Хомс и Хаму. Однако его планы по завоеванию Халеба (Алеппо) — древнего города, вокруг которого и в наши дни идут тяжёлые бои, последнего крупного центра сопротивления его власти в Сирии, в 1175-1176 гг. так и не были реализованы, т.к. в борьбе с ним эмир Алеппо опирался на помощь таких казалось бы разных сил, как крестоносцы Заморья и мусульманская исмаилитская секта «гашишинов» (ассасинов) Ливана.

Исходя из сложившейся ситуации, Салах эд-Дин аль-Мелик ан-Назир («Благочестивейший в вере ислама, побеждающий всё владыка» — именно таким пышным было его тронное имя) временно отложил план дальнейшего завоевания Сирии и Ирака и решил уничтожить Иерусалимское королевство, как основное и крупнейшее из владений западноевропейских христиан на Ближнем Востоке.

Начало кампании

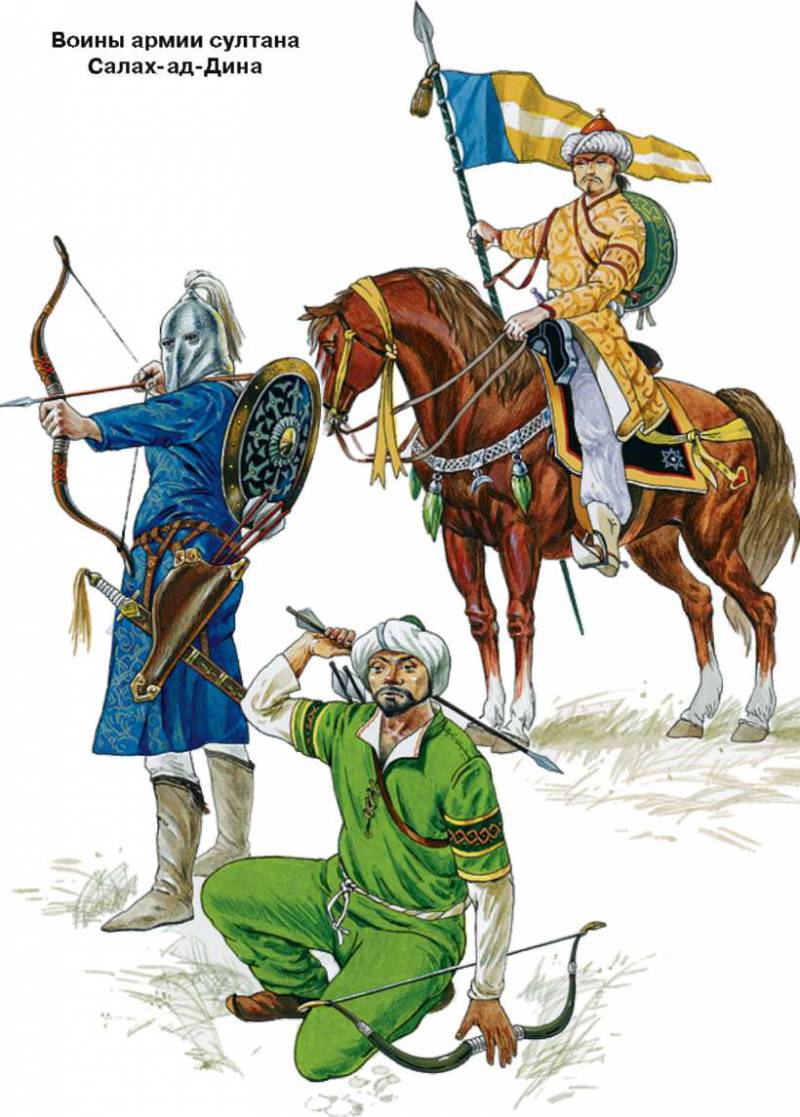

Сумев скрытно сконцентрировать войска в Северном Египте, Саладин дождался момента, когда часть иерусалимских вооружённых сил была задействована в экспедиции в Сирии, и осенью 1177 года нанёс неожиданный удар. Во главе большой армии (минимум в 26.000 воинов) он выступил на Иерусалим (согласно информации Михаила Сирийца, патриарха Сирийской православной церкви в то время, путешественника и выдающегося хрониста, общее число воинов, приготовленных к походу, достигало 33.000). По данным Вильгельма Тирского, который, видимо, опирался на показания пленных, в её состав входило 18.000 профессиональной пехоты, в основном из суданских наёмников-негров (как мы знаем, Судан, Сомали и Эритрея даже сегодня - источники исламизма и нестабильности), и 8.000 профессиональной кавалерии. Кроме того, в составе приготовленных для вторжения сил было египетское ополчение и отряды легкоконных бедуинов. Скорее всего, эти данные вполне объективны, например, последняя цифра очень хорошо соотносится с известной по мусульманским источникам численностью корпуса «гулямов», состоявших на довольствии Саладина — в 1181 году их числилось 8.529 чел.

Надо сказать, что концентрация сил мусульманами и внезапное начало войны оказалось абсолютно неожиданным для христиан. Они не успели даже собрать все силы королевства, часть из которых находилась в Сирии, не говоря о том, чтобы получить помощь от правителей Армении, Византии или из Европы. Собрав свою маленькую армию, в состав которой входило примерно 2-3.000 пехотинцев и минимум 300-375 рыцарей-вассалов короля Иерусалима, Бальдуин IV выступил навстречу врагу.

Стратегическая разведка крестоносцев тогда явно провалилась — их агенты не заметили или не смогли сообщить в Иерусалим о концентрации армии Саладина в северо-восточном Египте. Кроме сработавшего фактора неожиданности, имела место сильнейшая недооценка противника — видимо, иерусалимцы решили, что имеют дело с большой набеговой партией или небольшим войском, идущим на Аскалон для его захвата, тогда как это оказался авангард большой армии исламистов, целью которой было взятие столицы и уничтожение Иерусалимского королевства как такового.

Планом крестоносцев предусматривалось остановить вторжение «отряда» противника в приграничной территории в районе древнего города Аскалона (современный Ашкелон в Южном Израиле). Вообще следует сказать, что Иерусалимское королевство в XII веке территориально очень напоминало современное государство Израиль, тогда как во владения Саладина тогда входили Египет, Северная Аравия, большая часть Сирии и часть Северного Ирака, и, соответственно, мобилизационные ресурсы мусульман в несколько раз были больше, что всегда осложняло ситуацию для крестоносцев.

В соответствии с этим планом, отряд лёгкой христианской конницы «туркополов» («туркоплей», «туркопулов»), осуществляя функции пограничной стражи, по-видимому, попытался отразить вторжение как казалось «набеговой партии», но был разбит в бою с большим мусульманским авангардом. Кстати «туркополы» были очень интересным родом войск, который ввели у себя крестоносцы Заморья под влиянием местных условий: это были конные лучники на быстрых конях в лёгких доспехах, которые выполняли функции, какие были, например, у казачества в России — оборона границ, ведение фронтовой разведки и иная разъездная служба лёгкой конницы. Туркополы набирались из местных православных христиан, или из принявших православие или католичество мусульман; возможно, в их составе могли служить мусульмане, которые по тем ли иным причинам мигрировали на территорию христианских государств Ближнего Востока, и которым разрешалось продолжать исповедовать свою религию при условии несения ратной службы (точно так же как, например, в современной армии Израиля несут службу израильские арабы-мусульмане).

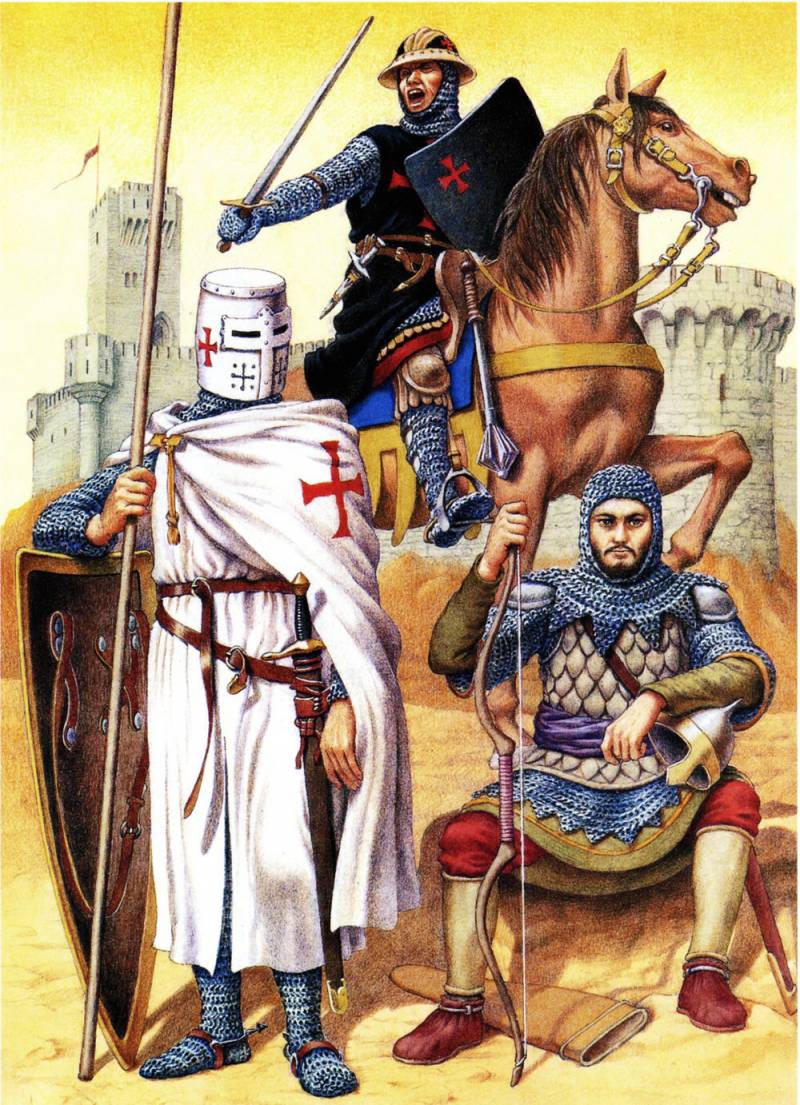

Кавалерия Иерусалимского королевства: рыцарь-тамплиер, конный сержант и конный лучник корпуса "туркополов"

На поддержку отряду туркополов выдвинулся небольшой контингент тамплиеров из пограничной крепости Газа, однако также был принужден отступить обратно в крепость, где был блокирован отрядом исламистов. Однако главное, что сделали пограничные части, это то, что они смогли если не задержать вторжение, то хотя бы сообщить главным силам крестоносцев о приближении огромной армии мусульман. Войска под командованием короля Бальдуина IV, понимая что у них нет шансов в полевом бою, смогли избежать уничтожения и уйти в Аскалон, где также были блокированы, тогда как главная армия Саладина продолжала двигаться на Иерусалим. Были захвачена и сожжена Рамла; были осаждены и едва держались древний порт Арсуф и город Лод (Лидда), родина св. Георгия Победоносца, считающегося покровителем воинов-христиан. Хуже всего то, что даже гарнизон Иерусалима был сильно ослаблен: «арьербанн» силой в несколько тысяч пехотинцев из иерусалимского ополчения, выступивший несколько позже сил короля и сильно отставший в дороге, был окружён и уничтожен превосходящими войсками «сарацин». Казалось, что Иерусалимское королевство было поставлено на край гибели.

Подготовка сторон к битве

Саладин также полагал, что его план реализуется вполне успешно: ударные силы крестоносцев были выманены в поле и по частям истреблены или блокированы в крепостях, а его армия медленно (из-за большого обоза, в котором везли осадные машины), но верно шла к заветной цели — городу «Аль-Кудс» (как арабы называют Иерусалим). Но Rex Hierosolomitanus Бальдуин IV решил, что надо во что бы то ни стало попытаться спасти свою столицу, и неожиданной атакой сбив блокировавшие силы, выступил из Аскалона вслед главной армии мусульман.

Воины-крестоносцы той эпохи, базируясь на теоретических представлениях св. Бернарда Клервосского, некоторых иных христианских писателей, а также на предыдущем опыте сражений, считали, что они смогут сокрушить даже малым отрядом намного большую по численности армию, но при наличии ряда условий (которые, можно сказать, не утратили своей актуальности и в наши дни). Во-первых, при наличии в составе их войска достаточного числа высокомобильных (тогда конных) воинов, вооружённых самым современным и качественным оружием; во вторых — при наличии профессионального воинского обучения этих воинов, в том числе и наличия умения у них действовать в условиях непривычной местности, например, в условиях пустыни; в третьих, необходимо было, чтобы эти воины имели высочайшую мотивацию в глубокой христианской вере, соблюдали чистоту помыслов и были готовы принять смерть в бою как высшую награду за подвиг. Как мы увидим далее, всё это у воинов армии Бальдуина IV имелось.

Саладин в это время считал, что его противник более не способен бросить ему вызов в полевом сражении и позволил своим войскам вести себя так, словно они уже одержали окончательную победу. Его армия разделилась на отряды и мелкие партии, которые рассеялись по южной и центральной части Иерусалимского королевства, грабя, разоряя и захватывая жителей в плен. Не видя реальной угрозы со стороны гарнизонов крепостей и готовя блокаду Иерусалима, султан, видимо, специально распустил часть войск за добычей. Ведь всё, что было захвачено или сожжено на неприятельской территории, делало противника экономически слабее, и при этом служило свидетельством якобы неспособности христианских правителей защитить свою землю.

Больше того, исламские богословы-фундаменталисты в его окружении (кстати, точно так же как и проповедники современного радикального ислама) заявляли, что захват в плен и разорение поселений местных жителей, среди которых даже под властью крестоносцев большинство составляли мусульмане, является как бы заслуженным наказанием для них, т.к. вместо ведения «газавата» против христиан, они позволяли «кафирам» властвовать над собой, войдя с ними в союз, и тем самым стали «предателями интересов ислама» — «мунафиками». Хотя на самом деле всё было намного проще — Иерусалимское королевство отличалось, кроме принятой свободы вероисповедания, ещё и разумно сбалансированным управлением и отлично проработанным законодательством (а с точной коранической, а не пропагандистской точки зрения, именно сам Саладин был мунафиком, что доказал в том числе и своим поведением в битве при Телль Ас-Сафите, за что и подвергся упрёкам и насмешкам со стороны других "джихадистов").

Вот что пишет о государствах крестоносцев мусульманский литератор и путешественник Ибн Джубайр, совершивший в ту эпоху хадж через Северную Африку в Аравию: «Наш путь проходил среди нескончаемых полей и поселений, мусульманские жители которых прекрасно себя чувствуют на землях франков… Франки не требуют больше ничего, кроме небольшого налога на фрукты. Дома принадлежат самим мусульманам, как и всё добро, что в них находится.

…Все города сирийского побережья, находящиеся в руках франков, подчиняются их христианским законам, а большинство земельных владений — деревни и маленькие посёлки — принадлежат мусульманам, и в них действуют нормы шариата.

Сердцами многих из этих мусульман владеет душевное смятение, когда они видят, в каком положении находятся их собратья по вере, живущие в землях исламских властителей, ибо в том, что касается благополучия и соблюдения их прав, их положение являет собой полную противоположность. Самым большим позором для мусульман является то, что им приходится терпеть несправедливость от своих правителей-единоверцев, а при этом враги их веры управляют ими по справедливости…»

Читая эти строки, можно только удивляться тому, что «всё возвращается на круги своя». Например, эти слова средневекового путешественника вполне можно приложить к сравнительному описанию положения современных израильских арабов и их собратьев в Палестинской автономии или в Сирии.

Вот так, благодаря соблюдению прав всех граждан и ведению правильной налоговой политики, обеспечивавшей экономическое процветание страны, даже мусульманам в государствах крестоносцев жилось «под игом христиан» намного комфортнее, чем под властью своих же единоверцев в соседних Сирии или Египте. Иерусалимское королевство было как бы образцом, показывающим не только преимущества христианского правления, но и примером благополучного сосуществования трёх мировых религий в рамках одного государства. И это было одной из ряда причин, по которым Саладину необходимо было уничтожить его.

Информация