Битва при Монжисаре: как король-юноша могущественного султана разгромил. Часть вторая

Ход сражения

Итак, в конце ноября 1177 года огромная султанская армия, последовательно разбив несколько христианских отрядов, несколько расслабилась (как и сам Саладин), рассредоточилась по Иерусалимскому королевству и занялась мародёрством. Больше того, день 27 ноября султан Египта и Сирии считал для себя счастливым, «днём триумфа», и, видимо, предполагал, что в этот день он сможет без боя, или благодаря лёгкому штурму, вступить в Иерусалим, как за 3 года до этого он триумфально вступил в Дамаск. Но 25 ноября 1177 года вдруг всё неожиданно поменялось – войску исламистов пришлось принять сражение с внезапно подошедшими к их лагерю отрядом крестоносцев.

Расположение поля боя локализуется по-разному: одни считают, что Mons Gisardi это холм Al-Safiya у Рамлы, другие исследователи допускают, что сражение произошло у Tell As-Safi ,недалеко от современного поселения Menehem, рядом с Ашкелоном; но, так или иначе, битва произошла на равнинном пространстве с грядами холмов, где-то между Ашкелоном и Рамлой.

Следует отметить, что ударным силам армии Бальдуина IV всё же удалось избежать уничтожения благодаря быстрому маршу и отличному маневрированию. Дело в том, что его малочисленные пехотинцы были не городские ополченцы (как окружённый и уничтоженный иерусалимский арьербанн), а пешие и конные «сержанты», профессиональные воины, для быстроты передвижения которых использовались различные «худосочные» кони, мулы и даже ослы, т.е., по сути, они действовали как «драгуны» Нового Времени или «димахи» Античности, не уступая в быстроте передвижения и профессионализме рыцарям. Именно благодаря быстроте сработал фактор неожиданности: при Монжисаре «франкам» удалось застигнуть «сарацин» врасплох.

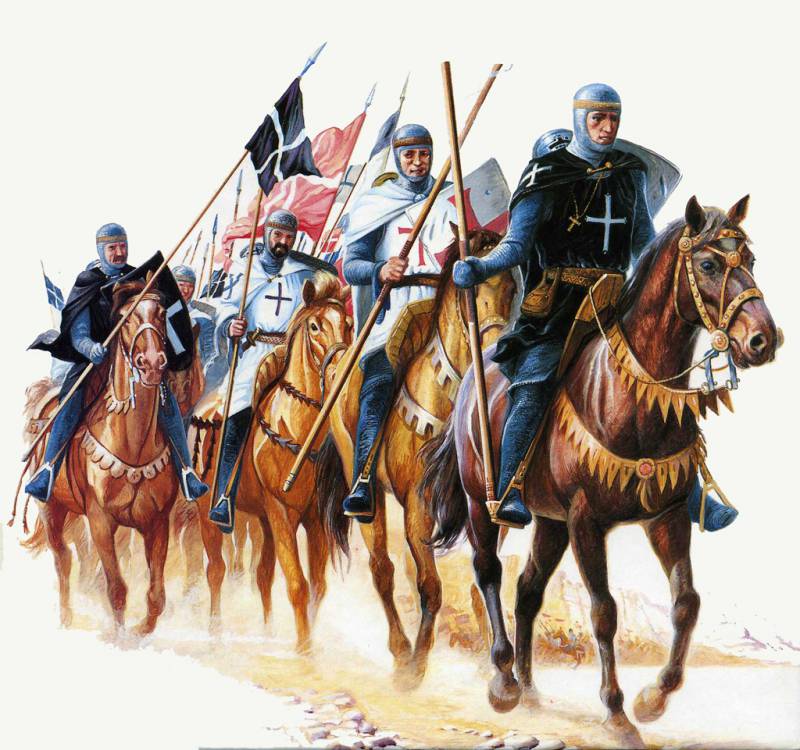

Однако у Бальдуина IV было всё же очень мало воинов: примерно 450-600 рыцарей в качестве главной ударной силы (к 300-375 светским рыцарям Иерусалима присоединилось ещё 84 тамплиера во главе с гроссмейстером Ордена Храма Одо де Сен-Аманом, примерно 50 госпитальеров и ряд иных конных контингентов). При этом ездящая пехота (даже в варианте драгун) в войске христиан играла лишь вспомогательную роль и вряд ли сражалась в конном строю, тогда как у мусульман было огромное превосходство в коннице. Иерусалимцы пребывали в смятении, т.к. видели перед собой огромный лагерь вражеской армии, и осознавали незначительность своих шансов. Но делать было нечего – христианам надлежало вступить в битву с яростью обречённых, чтобы попытаться ценой своих жизней спасти Святой Город.

Кроме того, в их руках находилась великая христианская святыня – часть Креста, на котором был распят Иисус Христос, который был найден при раскопках в Иерусалиме ещё царицей Еленой, матерью римского императора Константина. Часть от этой реликвии была вделана крестоносцами по византийскому образцу в боевой штандарт крестообразной формы, ставший главным знаменем армии Иерусалимского королевства.

Теперь передадим слово уже знакомому нам патриарху Сирийской церкви Михаилу, в летописи которого сохранилось одно из лучших описаний битвы при Монжисаре, фактически это записанный рассказ оставшегося безымянным участника сражения.

«…Все потеряли надежду... Но Бог явил всё своё могущество в слабых, и внушил немощному королю Иерусалима мысль атаковать; вокруг него собрались остатки его войска. Он спустился с коня, простёрся ниц перед Святым Крестом, и вознёс молитву… При виде этого сердца всех воинов дрогнули и преисполнились надежды. Они возложили руки свои на Истинный Крест и поклялись, что не покинут боя до конца, а если бы неверные турки одержали победу, то тот, кто попытался бы бежать и не погиб, считался бы хуже Иуды. И тогда они сели в сёдла, двинулись вперёд и оказались перед мусульманами, которые уже праздновали победу, ибо полагали, что уничтожили до этого всех франков.

Увидев турок (так сирийский иерарх называет всех мусульманских воинов), чьи войска были подобны морю, рыцари снова спешились, отрезали свои волосы; обнялись в знак примирения и попросили друг у друга прощения в последний раз, а затем ринулись в бой. В ту же минуту Господь поднял жестокую бурю, которая подняла пыль со стороны франков и погнала её на турок. Тогда христиане поняли, что Бог принял их раскаяние и услышал их молитву, они возликовали и воспряли духом…».

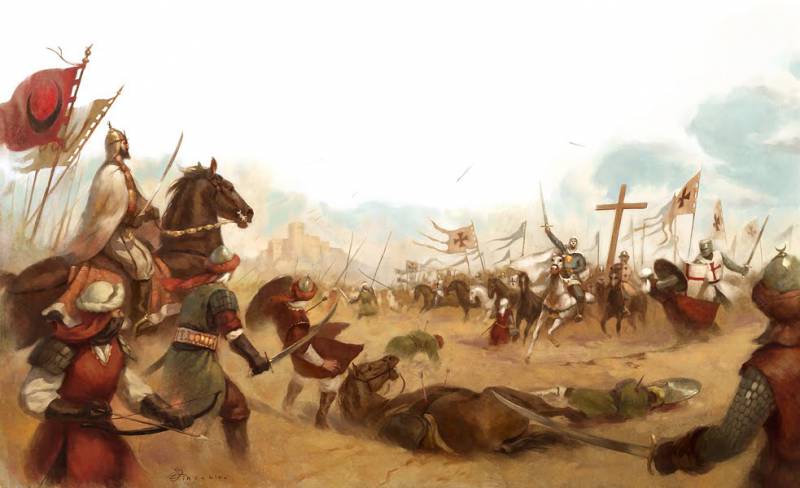

Как известно из других свидетельств, крестоносцы, вознеся молитвы Иисусу Христу, Пресвятой Деве и великомученику Георгию, устремились в атаку, «поставив всё на одну карту». Саладин в это время, увидев малочисленного, но решительного и готового к бою противника, стал собирать свои полки. Однако, несмотря на то, что всего примерно 500 рыцарских копий вонзилось в центр мусульманской армии, успех сопутствовал христианам (источники не сообщают, пешим порядком или в конном строю атаковала христианская пехота, поддержавшая атаку рыцарей).

Если бы Саладин проявил себя у холма Мон-Жисар как храбрый и распорядительный полководец, то он наверняка смог бы переломить ход боя в свою пользу. Однако «Благочестие веры», видимо, любил убивать только безоружных пленных (по свидетельству хрониста, султан при начале вторжения собственноручно перерезал горло первому взятому в плен христианскому воину, видимо, из разбитого отряда пограничников - туркополов), тогда как перспектива реальной рукопашной с неизвестным результатом сильно устрашила его. По свидетельству мусульманского участника боя, небольшой отряд рыцарей, видимо, во главе с королём Иерусалима (менее 100 воинов), явно ориентируясь на знамя султана, пробился к его гвардейцам, и так яростно атаковал их, что те, несмотря на своё большое численное превосходство (700-1000 воинов), стали постепенно отступать. Оказавшись перед лицом непосредственной опасности, сам Саладин, а с ним и его свита, раньше всех других своих воинов обратились в бегство.

Увидев это, солдаты армии исламистов, и так уже колебавшиеся под ударами христиан, поняли, что всё пропало, раз сам султан бежит, и тоже побежали. Попытки младших офицеров восстановить порядок в рядах мусульман ни к чему не привели; старшие же офицеры бежали сразу же вслед за своим повелителем. Снова передадим слово Михаилу Сирийцу: «…Неверные турки, напротив, заколебались, а затем развернулись и обратились в бегство. Франки преследовали их целый день и отняли у них многие тысячи их верблюдов и всё их имущество. Так как турецкие войска рассеялись по пустынным местностям, франкам понадобилось 5 дней, чтобы разыскивать их. … Некоторые из них, добравшись до Египта, во главе с Саладином, оделись во всё чёрное и пребывали в глубоком трауре…».

Результаты и последствия сражения

Бегство всегда означает непропорциональный рост потерь со стороны проигравшего, и битва при Монжисаре не стала исключением: крестоносцев было очень мало, и у них просто не было сил для того, чтобы брать пленных в больших количествах. Кроме того, ожесточения христианам прибавило то, что исламисты, по всей видимости, убили всех попавших в плен ополченцев из разгромленного арьербана, вероятно, думая, что рабов после взятия Иерусалима и так будет захвачено множество, или они перерезали пленных, увидев, что битва проиграна. Поэтому преследование бежавших мусульман продолжалось достаточно долго, и было очень ожесточённым. Сам Салахуддин спасся, по словам очевидца, лишь пересев с коня на быструю верблюдицу, и практически не слезал с неё до самых стен Каира.

Огромный обоз и весь парк осадных машин, с таким трудом заранее приготовленный, попал в руки христианского войска. В хрониках особенно подчёркивается невероятное число захваченных верблюдов – их число было столь велико, что цены на них упали на ближневосточных базарах в несколько раз. Однако по причине того, что окружение Саладина бежало одним из первых, высших офицеров его армии (в отличии от простых воинов, особенно пехотинцев) погибло мало – известно лишь о гибели Ахмада - сына Таки Ад-Дина, известного военачальника, родственника Саладина.

В руки крестоносцев после боя попала походная канцелярия султана, в том числе был захвачен его личный, украшенный драгоценностями, экземпляр Корана, который был подарен ему ранее королём Иерусалима. При заключении мира между Айюбидским Египтом и Иерусалимским королевством в 1180 году Бальдуин IV вновь преподнёс этот экземпляр тому, кому он был подарен ранее, со словами: «Вы тогда у Мон-Гисара потеряли этот мой подарок. Возьмите его снова. Вы уже убедились, что не стоит льву поступать подобно шакалу. Искренне надеюсь, что Вы больше не будете нарушать мира между нами и вами, и надеюсь, что мне не придётся эту книгу вновь Вам дарить в третий раз.»

Очень показательно поведение после битвы синайских бедуинов, которые были, видимо, привлечены султаном к походу на Иерусалим обещаниями богатой добычи. Когда мусульманская армия побежала, то их контингент бежал одним из первых, и, поняв, что обещанной добычи не предвидится, они стали нападать на других беглецов из султанского войска. По свидетельствам очевидцев, бедуины убили ради незначительных трофеев очень многих своих единоверцев, и даже попытались было напасть на свиту самого Саладина.

Потери армии Бальдуина IV даже в решающей битве были весьма серьёзными и составили, согласно сохранившемуся письму гроссмейстера Ордена Госпиталя Роже де Мулена (Roger des Moulins), 1.100 чел. убитыми и 750 чел. ранеными, которые были переправлены в знаменитый иерусалимский госпиталь. К этому следует добавить несколько тысяч погибших иерусалимских пехотинцев окружённого ополчения и неизвестное число туркополов разбитого авангарда.

Потери армии Саладина обеими сторонами оцениваются как катастрофические – до 90% состава армии, по, видимо, завышенной оценке христианских авторов. Но так или иначе мусульманская пехота (которая не могла убежать от конных воинов) пострадала очень сильно, тогда как мусульманская кавалерия (часть из которой вообще находилась вне поля боя, разоряя страну) в основном сохранила боеспособность. И надо сказать, что ещё одним подтверждением огромных потерь мусульман является то, что полки чернокожих суданских наёмников в армии Саладина больше никогда не достигали такой численности, какая у них была до Монжисара.

Армия христиан, одержав грандиозную победу, не организовала стратегического преследования и тем более не выступила на Каир, т.к. понесла большие потери, и была физически и морально сильно истощена. Кроме того, более насущным делом была необходимость очищения центра страны от наводнивших её отрядов мародёров. Но армия мусульман и так понесла огромные потери, и главное – прямая угроза самому существованию Иерусалимского королевства была снята на долгие годы.

В ознаменование победы Бальдуин IV приказал построить на месте битвы католический монастырь в честь святой Екатерины Александрийской, «защитницы Христианства», принявшей мученическую смерть в период правления императора Максимина в Александрии Египетской, т.к. победа была одержана в день её памяти.

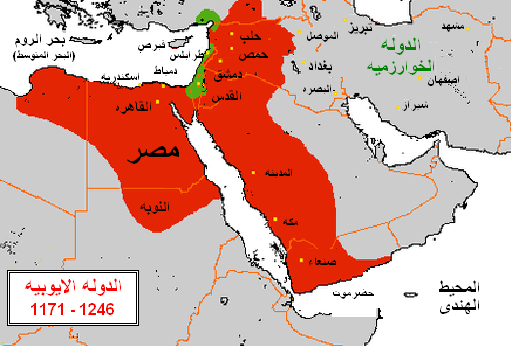

Саладин же на протяжении 8 лет, пока был жив его победитель, хорошо помнил «полученный урок», и не решался объявить новый масштабный поход "на Иерусалим", совершая лишь беспокоящие набеги на христианские земли. Основные свои усилия султан Египта направил на присоединение территорий иных мусульманских правителей, постепенно захватив половину Аравийского полуострова, большую часть Сирии, Ирака, Восточную Ливию, весь Судан и даже часть Эфиопии. Фактически ему удалось возродить угасавший Арабский халифат и постепенно объединить весь Ближний Восток (исключая территории современных Израиля и Ливана, входивших в состав княжеств крестоносцев) в «единое исламское государство» от Ливии до Ирака, о чём также мечтают его нынешние идеологические последователи - джихадисты из ИГИЛ.

Битва при Монжисаре (Тель-Аc-Сафите) стала одной из величайших побед крестоносцев на Ближнем Востоке и считается одним из образцов не только полководческого искусства европейского рыцарства, но и примером того, как решительная тактика, героизм и самоотверженность с одной стороны позволяют преодолеть, казалось бы, невероятное численное соотношение, тогда как с другой стороны трусость командного состава, неосмотрительность при ведении наступления и низкая дисциплина при огромной жажде наживы приводят к гибели огромной армии.

Информация