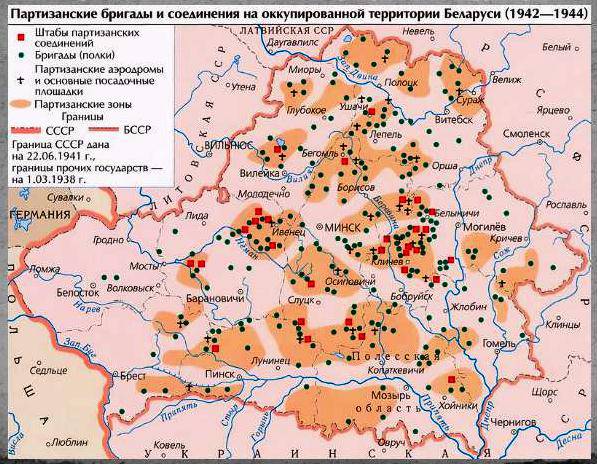

Белорусские партизанские края и зоны 1941-1942 гг.

С первых дней оккупации Белоруссии в тылу врага развернулось партизанское движение, которое день ото дня приобретало все более широкий размах. Борьба советских патриотов приняла массовый характер. К началу 1943 года в Белоруссии действовало 512 партизанских отрядов, объединявших более 56 тыс. партизан.

Народные мстители нападали на вражеские объекты и гарнизоны, громили полицейские участки, в напряженной борьбе изгоняли фашистов из населенных пунктов, порою отвоевывая целые районы, где восстанавливали советскую власть. Эти территории, освобожденные партизанами в тылах вражеских войск, получили название партизанских зон и краев.

Партизанская зона включала населенные пункты одного или нескольких районов, территория которых удерживалась и контролировалась партизанами, в ней были восстановлены органы и учреждения советской власти. Партизанский край объединял две партизанские зоны и более. С осени 1941 года такие партизанские зоны появились в Полесской, Могилевской и Минской областях. Края стали образовываться на базе партизанских зон с зимы 1942/1943 года; наибольшее количество их было в 1943 году.

В сентябре первого военного года партизанский отряд «Красный Октябрь» Героя Советского Союза Ф. И. Павловского разгромил опорные пункты, полицейские участки и мелкие гарнизоны в 11 селах Октябрьского и Глусского районов Полесской области, а к концу года освободил их от оккупантов. В первой половине 1942 года партизанскими отрядами Ф. И. Павловского, И. Г. Жулеги, А. Т. Михайловского, А. Ф. Коваленко и др. были практически полностью очищены от оккупантов территории Копаткевичского и частично Петриковского, Домановичского, Паричского, Житковичского районов. В результате в Полесье образовалась Октябрьская партизанская зона. Центром ее являлся поселок Рудобелка Октябрьского района.

В октябре 1941 года в Могилевской области было начато создание Кличевской партизанской зоны. Партизаны, руководимые И.3. Изохой, разгромили ряд фашистских гарнизонов и освободили несколько населенных пунктов. До весны 1942 года партизанскими отрядам И.3. Изохи, В. П. Свистунова, П. В. Сырцова был полностью освобожден от врага Кличевский и частично Березинский, Кировский, Могилевский, Белыничский, Бобруйский, Осиповичский районы. Возникла обширная по территории Кличевская партизанская зона с населением около 120 тыс. человек.

В Минской области к началу 1942 года была образована Любанская партизанская зона. Сперва она включала часть Любанского и Старобинского районов, а к осени того же года территория зоны расширилась. От немцев частично освободили Стародорожский, Слуцкий, Гресский, Узденский, Краснослободский и Копыльский районы. Центр зоны был расположен на острове Выславе в Загальском сельсовете Любанского района.

Суражская, Россонско-Освейская, Ушачская, Полоцко-Сиротинская партизанские зоны образовались в Витебской области. Создание Суражской партизанской зоны началось в феврале 1942 года. В нее входили Суражский район (кроме райцентра Сураж), часть Меховского, Городокского, Витебского и Лиозненского районов; освобожденная от фашистов территория составила около 3000 кв. км. Зона располагалась в четырехугольнике Сураж-Витебск-Городок-Усвяты, рядом с линией фронта. Ее удерживала 1-я Белорусская партизанская бригада, которой командовал М.Ф. Шмырев (Батька Минай) и некоторые другие партизанские бригады.

Летом 1942 года образовалась Россонско-Освейская партизанская зона, включавшая полностью территории Россонского, Освейского районов и значительную часть Дриссенского района. Центр зоны был расположен в районном центре Россоны. В этот же период создавалась Ушачская партизанская зона. Уже к осени 1942 года партизанская бригада, которой командовал Ф. Ф. Дубровский, совместно с другими отрядами отвоевала Ушачский район, большие части Лепельского и Ветринского районов, часть территории Плисского, Бешенковичского, Чашникского районов. К концу лета 1942 года образовалась Полоцко-Сиротинская зона, включавшая практически весь Сиротинский район и часть территории Полоцкого, Меховского, Россонского районов, Витебской области и незначительную часть Невельского района, Калининской области. Центр партизанской зоны находился в деревне Зуево Сиротинского района, где дислоцировался штаб бригады С. М. Короткина.

В июне 1942 года в Гомельской области окончательно сложилась Чечерская партизанская зона, которая включала 103 населенных пункта пяти районов: Чечерского, Светиловичского, Кормянского Гомельской (81 населенный пункт), Краснопольского района Могилевской (11 населенных пунктов), Красногорского района Орловской (11 населенных пунктов) областей. Зона занимала территорию около 3600 кв. км.

Партизанские отряды, которыми командовали А.П. Савицкий (Петровича), В.3. Корж (Комаров), и имени Н.Т. Шиша в первых числах сентября 1942 года уничтожили вражеский гарнизон, находящийся в местечке Ленин Пинской области, а затем освободили от противника практически весь Ленинский район. Здесь была образована первая партизанская зона Западной Белоруссии.

Таким образом, в течение года, с октября 1941 года по ноябрь 1942 года, во вражеском тылу на оккупированной белорусской территории было образовано 9 обширных партизанских зон: 8 — в восточной части республики и 1 — в западной. Преобладание партизанских зон в восточной части республики объясняется широким развитием здесь партизанского движения.

12 июня 1942 года германская полиция безопасности и СД сообщала о партизанской деятельности в Белоруссии: «Крупные партизанские группы ведут активные действия в районах Березино, Бобруйска, Гомеля, Почепа, Ширгатино, Витебска, Лепеля, Суража... Эти партизанские группы развили большую активность... В ряде областей партизаны установили Советскую власть и создали постоянные управления...» Естественно, что немецкое командование не собиралось мириться с потерей целых районов, имеющих важное оперативно-тактическое и экономическое значение, делало все возможное, чтобы изгнать оттуда партизан и уничтожить их. С этой целью предпринимались разнообразные военные акции (налеты на отдельные пункты, крупные карательные экспедиции, нередко с участием фронтовых воинских частей). В результате партизаны не всегда могли удержать под своим контролем все населенные пункты своей зоны. Иногда партизанским формированиям под действием превосходящих неприятельских сил приходилось временно оставлять отвоеванные районы и уходить в другие места. Но затем они снова возвращались в свои зоны. Попытки врага ликвидировать партизанские зоны оставались безуспешными.

Партизанские отряды мужественно охраняли отвоеванную у оккупантов территорию, срывали попытки фашистов проникнуть в освобожденные районы. В партизанской зоне по указанию штабов партизанских соединений за каждым отрядом закреплялся определенный участок обороны, который он обязан был удерживать. На важных направлениях партизаны сооружали оборонительные укрепления (строили дзоты, рыли окопы, ходы сообщения, устраивали завалы, уничтожали мосты на дорогах). На удаленных подступах к партизанским зонам выставлялись дозорные посты, а на путях вероятного подхода противника круглосуточно дежурили хорошо вооруженные группы партизан. Кроме того, на переднем крае обороны, а также за ее пределами всегда находились партизанские разведчики. Это исключало внезапность появления врага. Дозоры и дежурные группы, располагавшиеся в засаде, первыми принимали бой и обеспечивали возможность партизанскому руководству выдвинуть на опасный участок основные силы.

Боевые действия приходилось вести почти ежедневно, нередко одновременно на разных участках. Например, отряд Д. Райцева с 20 по 27 июня 1942 года участвовал в 14 боях с превосходящими вражескими силами, пытавшимися проникнуть в населенные пункты Суражской зоны. Партизанские отряды имени Чапаева и Шиша, а также под командованием Коржа 4 дня (5-8 ноября 1942 года) вели ожесточенные бои с фашистами в районе д. Баранова Гора Ленинского района Пинской области за удержание освобожденной территории. Обе группировки противника понесли потери и отступили. Можно привести много аналогичных примеров.

Необходимо также сказать, что партизанские соединения и отряды, обеспечивающие контроль в тылу у немцев значительной территории, вели не только позиционную оборонительную борьбу. Партизанские зоны служили базой, откуда партизанские силы осуществляли наступательные действия. Диверсионные и подрывные группы, боевые отряды, специально сформированные подразделения из нескольких отрядов уходили за сотни километров от своей основной базы для проведения крупных боевых операций. Приведем несколько характерных примеров.

Подрывная группа партизанского отряда Н. Б. Храпко (Октябрьская партизанская зона) 8 мая 1942 года на участке Жлобин — Мозырь взорвала вражеский эшелон из 68 вагонов с боеприпасами и пехотинцами. Партизаны отряда Д.Ф. Райцева, располагавшегося в Суражской зоне, 28 июня 1942 года взорвали два моста: один через реку Лужесянку, второй на дороге в районе Путилове.

1-я Белорусская партизанская бригада, дислоцирующая в Суражской зоне, в начале 1942 года провела 50 боевых операций. Ее отряды за этот же период пустили под откос четыре вражеских эшелона, тринадцать мостов, уничтожили более 25 автомобилей с грузом и немецкими солдатами, подбили три танка. Бойцы 2-й партизанской Белорусской бригады, базировавшейся в Суражской зоне, ночью 15 июля 1942 года разгромили фашистский гарнизон на железнодорожной станции Бычиха. В этом бою партизаны взорвали склад с ГСМ и 4 вагона с аппаратурой связи, 5 мостов, повредили полотно дороги и проводные линии связи, а также захватили богатые трофеи. Эта же бригада с 18 февраля по 18 июля 1942 года осуществила 9 налетов на гарнизоны врага, уничтожила 3 танка, 2 танкетки, 30 автомашин, взорвала 9 складов с боеприпасами и ГСМ, 36 мостов, 18 дзотов. 7 сентября 1942 года совместными силами отрядов 2-й и 4-й белорусских партизанских бригад (Суражская и Полоцко-Сиротинская зоны), был разгромлен Езерищенский гарнизон противника. Партизанские отряды С.А. Мазура и И.3. Изоха (Кличевская партизанская зона) ночью 9 сентября 1942 года подорвали железнодорожный мост на реке Нача, западнее железнодорожной станции Крупки, Минской области, находящийся на основной коммуникации фашистов Минск-Орша.

На освобожденной от немцев территории командование партизанских формирований, опираясь на население, восстанавливало органы Советской власти. Стоит подчеркнуть, что в партизанских зонах Белоруссии, наряду с органами советской власти (райисполкомы, сельсоветы) важную роль играло командование партизанских бригад и отрядов. Райисполкомы, сельсоветы восстановили в районах Октябрьской, Любанской, Суражской, Чечерской, Кличевской, партизанских зон. В Ушачской, Россонско-Освейской, Полоцко-Сиротинской, Ленинской зонах, в ряда районов Октябрьской, Любанской, Кличевской, Суражской, Чечерской партизанских зон, довоенные органы власти не были восстановлены. Их функции выполняло командование партизанских соединений и отрядов, и назначаемые партизанским командованием из местного населения и партизан уполномоченные сельсоветов, партизанские коменданты, партизанские старосты.

В некоторых населенных пунктах, где позволяли условия, возобновилась работа промышленных и бытовых предприятий — электростанций, мельниц, сапожных, швейных, оружейных мастерских, пекарен, маслозаводов, прачечных, бань и т. п. Исключительно большое внимание уделялось сельскохозяйственным работам. В партизанских зонах колхозы не возрождались. Крестьяне сообща решали многие производственные вопросы, помогали друг другу в труде, но в условиях войны не вели всего хозяйства на коллективных началах. В 1942 году весенний сев и сбор урожая, озимый сев вели индивидуальные крестьянские хозяйства. Советские органы, командование партизанских формирований оказывали помощь крестьянам в проведении с/х работ, выделяли людей, повозки, лошадей, организовывали работу кузниц, выставляли заслоны, чтобы гарантировать безопасность. Крестьяне также сами создавали посты наблюдения.

Комиссары партизанских формирований проводили большую агитационно-политическую работу с населением партизанских зон. За агитаторами и пропагандистами закреплялись конкретные населенные пункты. Например, агитаторы 1-й Белорусской партизанской бригады в августе 1942 года охватили политмассовой работой около 3000 человек. Агитаторы бригады «Смерть фашизму» в октябре 1942 года вели политическую работу в 328 населенных пунктах Ушачского, Ветринского, Полоцкого, Бешенковичского районов.

Комиссары партизанских формирований проводили большую агитационно-политическую работу с населением партизанских зон. За агитаторами и пропагандистами закреплялись конкретные населенные пункты. Например, агитаторы 1-й Белорусской партизанской бригады в августе 1942 года охватили политмассовой работой около 3000 человек. Агитаторы бригады «Смерть фашизму» в октябре 1942 года вели политическую работу в 328 населенных пунктах Ушачского, Ветринского, Полоцкого, Бешенковичского районов.Художественные агитколлективы, кружки художественной самодеятельности бригад и отрядов также проводили среди населения культурно-просветительную работу. В некоторых населенных пунктах Витебской области даже был организован просмотр кинофильмов. Осенью 1942 года в населенных пунктах Октябрьской, Любанской, Суражской партизанских, зон открылись школы.

Одной из главнейших задач, стоявших перед партизанским командованием, являлось спасение населения от зверств оккупантов и угона в фашистское рабство. Партизаны охраняли население и оказывали помощь во время блокад, карательных экспедиций, налетов вражеской авиации. С партизанских аэродромов отправлялись в советский тыл женщины и дети. Жители партизанских зон, в свою очередь, проявляли исключительную заботу о своих защитниках. Они не только снабжали партизан продовольствием, но и участвовали в сооружении укреплений, аэродромов, помогали партизанам добывать разведданные, заботились о раненых. За счет представителей местного населения пополнялись ряды партизан.

Большую помощь Красной Армии оказывало население партизанских зон: жители собирали деньги в фонд обороны Родины, на строительство авиаэскадрилий и танковых колонн, участвовали в государственных займах, заготавливали хлеб, картофель, фураж. Например, из Суражского и Меховского районов весной 1942 года было направлено в фонд обороны страны почти на 75 000 руб. облигаций и 18039 руб. наличными деньгами. Из партизанских районов, находящихся вблизи от линии фронта, для РККА отправлялись лошади, транспорт, на Большую землю переправлялась молодежь призывного возраста. Весной 1942 года только из Суражского и Меховского районов в ряды армии влилось 5000 человек.

Партизанские зоны, образовавшиеся в результате ожесточенных боев с фашистами, представляли собой опорные базы партизан и Советской власти во вражеском тылу. Они являлись своеобразным тылом для партизан. Здесь располагались партизанские аэродромы, на которые доставлялись вооружение, боеприпасы, взрывчатка, медикаменты и другие грузы. Сюда приходили отдельные группы и отряды, преследуемые карателями, не только из других районов Белоруссии, но и с территории Украины, России, Прибалтики. Отсюда они совершали боевые рейды.

Образование партизанских зон в глубоком вражеском тылу и удержание их — одна из ярких страниц героической борьбы белорусского народа в годы войны.

Источники:

Арбузов А., Баландин К., Беляев А. и др. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории Беларуси // Великая Отечественная война советского народа. Минск: БНТУ, 2011. С. 76-89.

Группа авторов. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Т. 1. Минск: Беларусь, 1967. С. 186-209, 272-291, 649-651.

Залесский А. В партизанских краях и зонах. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. С. 43-97.

Горцев В., Купреева Л. Партизанские зоны и действия партизан в Белоруссии // ВИЖ. 1971. №6. С.89-94.

Калинин П. Партизанская республика. М.: Воениздат, 1964. С. 85-235.

Информация