Шарль Жозеф де Линь. Молодость «Принца Европы»

Портрет молодого Шарля де Линя

Сегодня мы поговорим о Шарле де Лине – человеке, знакомством с которым гордились многие известные люди: монархи, писатели и философы, знаменитые авантюристы вроде Джакомо Казановы. Об уровне связей героя статьи можно судить по его же цитате:

Современники называли его «принцем Европы», и сам он писал о себе:

Впрочем, он был ещё и наследным испанским грандом.

Жермена де Сталь писала:

Сам он называл себя «французом в Австрии, австрийцем во Франции, тем и другим в России». Кстати, в России он в общей сложности прожил около трёх лет и был одним из немногих иностранцев, который с большой симпатией относился к нашей стране и всегда пытался опровергать глупые слухи, запускаемые другими иноземцами.

В Речи Посполитой, где короли избирались на сеймах, его даже уговорили принять польское гражданство, рассматривая в качестве кандидата на престол (после смерти правящего короля). Герой статьи, формально не возражая, считал эти планы несерьёзными и даже курьёзными. Он поначалу с большой симпатией относился к этой стране, однако, предвидя её падение, писал, обращаясь к своим польским знакомым:

Происхождение героя статьи

Южнонидерландский род де Линей известен с XII столетия – вначале как баронский, но в 1544 году он стал графским, в 1601 – княжеским.

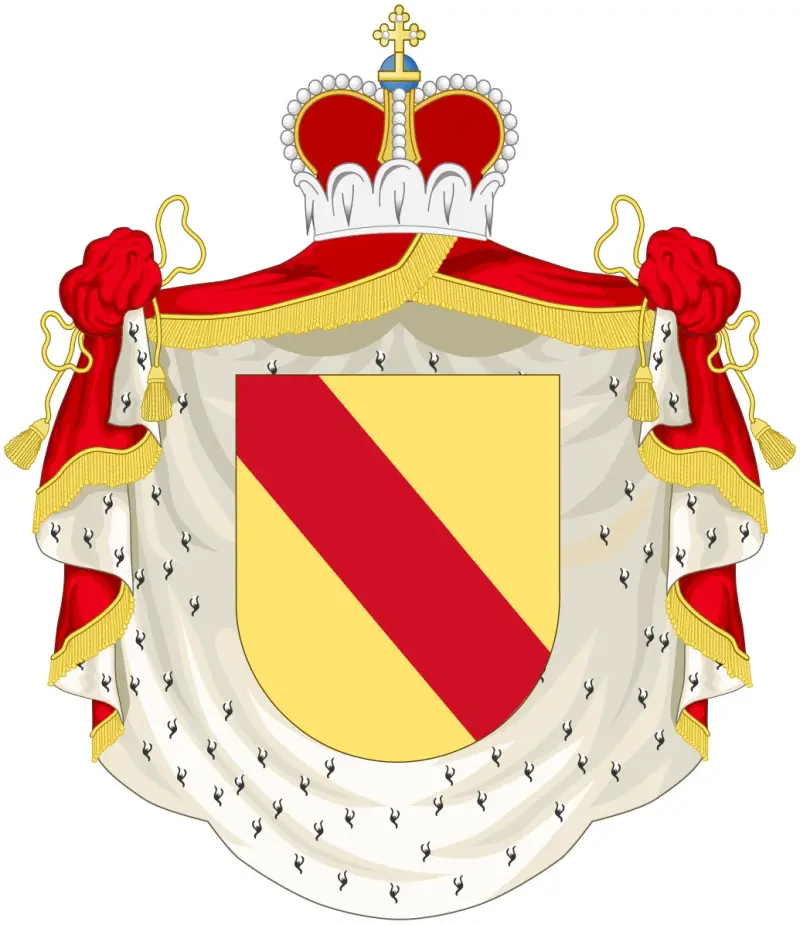

Герб княжеского дома де Линей

Один из его представителей в 1302 году погиб в Битве золотых шпор. Живший на рубеже XV-XVI вв. Антуан де Линь так успешно сражался с французами, отвоевав у них Турне, Ла-Фер и Мортань, что был прозван ими le Grand Diable.

Прапрадед героя статьи Иоанн VIII Нассау-Зигенский, приняв католичество, воевал против своих родственников на стороне Габсбургов и стал одним из героев знаменитой картины Диего Веласкеса «Сдача Бреды»: мы видим его на правой «испанской» стороне – третий слева:

Бреду, кстати, защищал его троюродный брат Юстин Нассауский.

Другой прапрадед де Линя – Иоанн Людовик Нассау-Хадамарский, вошёл в историю как человек, подписавший от имени Габсбургов Вестфальский мирный договор о завершении Тридцатилетней войны.

Клод Ламораль I, третий принц де Линь, прадед нашего героя, был вице-королём Сицилии и губернатором Миланского герцогства. Но всё же именно герой сегодняшней статьи стал самым известным и знаменитым из всех принцев де Линей.

С 1394 года родовым гнездом де Линей стал замок Белёй, который в XVII-XVIII вв. был перестроен в аристократическую резиденцию с искусственным озером и парком на 120 гектаров. По старинной традиции, рожать супруги князей де Линя до сих пор стараются именно в Белёй, хотя, конечно, бывают исключения.

Род де Линей существует до сих пор, и его представители занимают высокое положение в современной Бельгии. А в декабре 1958 года в Антарктиде экипажем самолёта советского лётчика Виктора Перова были спасены члены бельгийской экспедиции – пилот совершившего аварийную посадку самолёта и три пассажира.

И. Рубан. «Спасение бельгийских учёных советским лётчиком Перовым. Антарктида. 16 декабря 1958 г.»

Имя бельгийского пилота – Антуан, титул – 13-ый князь де Линь.

А герой нашей сегодняшней статьи был седьмым князем этого рода.

Шарль-Жозеф Ламорал Франсуа Алексис де Линь родился 23 мая 1735 года в Брюсселе, который в то время находился на территории принадлежавшей Габсбургам провинции Южные Нидерланды. И потому герой статьи был подданным Австрийской империи. Его отец – Клод Ламораль II, 6-й князь де Линь (Prince de Ligne), дослужился до звания австрийского фельдмаршала и стал членом Государственного совета Священной Римской империи.

Семья де Линей содержала собственный двор – причём более пышный, чем ангальт-цербстский родителей будущей Екатерины II. Герой статьи писал потом:

Характер и увлечения Шарля де Линя

Как все мужчины рода де Линей, герой статьи отличался высоким ростом, красотой, всегда носил военный мундир и часто... серьги. Получил хорошее образования, знал несколько языков, разбирался в искусстве, хорошо писал прозу и очень плохо – стихи.

О характере Шарля де Линя можно судить по характеристике, которую ему давали знакомые:

Необычным увлечением де Линя был ландшафтный дизайн, очень много средств он потратил на обустройство парка в Белёй, который сейчас иногда называют «Бельгийским Версалем».

В этом деле он достиг уровня настоящего эксперта, к его мнению прислушивались и знатные вельможи, и монархи разных стран. Он даже написал три произведения, посвящённые садам и паркам разных городов и стран. А лучшим парком Европы он считал саксонский Вёрлиц.

Вёрлиц на гравюре Гюнтера. Около 1794 г.

В России же ему больше прочих понравился Царскосельский парк. Высокого мнения он был также о парке Ноевальдегг (Neu waldegg), который принадлежал австрийскому фельдмаршалу Францу Морису Ласси.

Имя Ласси уже упоминалось нами и ещё прозвучит в этой и следующих статьях, поэтому отметим, что он – сын русского полководца ирландского происхождения Петра Ласси, который вместе с Минихом при Анне Иоанновне турецкой и татарской кровью смыл позор Прутского мира Петра I. Чудом избежал ареста во время государственного переворота Елизаветы (Миниху повезло меньше). И потом разгромил грезивших о реванше шведов.

Отец и сын Ласси:

Martin Bernigeroth. Peter von Lacy, 1730 г.

Франц Морис Ласси на портрете неизвестного художника

Вернёмся к Шарлю де Линю и его увлечению.

Вот своеобразная квинтэссенция его взглядов на парковое искусство:

Будучи очень богатым человеком, он мог позволить себе высокую степень независимости в общении с монархами, в конце жизни сказал:

А также:

Это, кстати, было абсолютно нетипично: лесть вышестоящим считалась в то время чуть ли не признаком «хорошего тона», причём чем грубее, тем лучше. Вспомним, как появилась традиция «отдания воинской чести»: принимая на своём корабле Елизавету Тюдор, Френсис Дрейк соорудил из ладони «козырёк», прикрывая глаза от «нестерпимого сияния», якобы исходившего от этой королевы. И как придворные Екатерины II заказывали себе парики повыше и попышнее, чтобы привлечь внимание обезьяны Платона Зубова, которая любила эти парики с голов срывать.

Все дворяне (даже самого аристократического происхождения), а также писатели, поэты, философы и художники изо всех сил стремились к получению от монарших особ чинов, орденов, «пенсий». Это считалось совершенно естественным, этого совершенно не стеснялись, особо талантливые «мастера получения грантов» (вроде покойного дяди Фамусова из пьесы Грибоедова «Горе от ума») ставились в пример подрастающему поколению.

Данное обстоятельство нужно обязательно учитывать при изучении исторических источников. Есть пожалования, подарки, назначение «пенсий» – человек пишет одно, нет никакого «интереса» – совсем другое. Тот же Вольтер был предельно откровенен с героем нашей статьи, когда, узнав, что тот задумал прочитать его «Histoire de Russie», заявил:

А если какой-то представитель творческой интеллигенции «грант» настойчиво просил, но не получил – тут уж, как говорится, «раззудись плечо, размахнись рука!»: «обидеть художника может каждый, но не всякий сумеет избежать его мести».

А вот про де Линя с удивлением писали, что в 1780 году, впервые приехав в Петербург из Парижа, он «забыл» представить Екатерине II подорожные векселя к уплате. А это ведь было распространённой практикой: императрица раздавала авансы авторитетным иноземцам в надежде, что они будут лучше говорить (и писать) о ней на родине. И обязательно делала подарки при отъезде – обычно осыпанные бриллиантами золотые табакерки с её портретом. Эту традицию продолжили преемники Екатерины. Более того, если какой-то принятый при Дворе иностранец без всякого повода получал вдруг от российского монарха такую табакерку, он понимал, что ему пора собирать вещи и отправляться на родину.

Начало военной карьеры

В австрийскую армию герой статьи поступил в звании прапорщика в 1752 году, то есть в возрасте 17 лет. А 1755 году он нашёл время жениться на Франциске Лихтенштейн, которая была младше его на 4 года. Все отмечали, что она была совершенно заурядной женщиной, интеллектуальный уровень которой нисколько не соответствовал таковому героя статьи. Польская графиня Анна Потоцкая, например, писала о ней:

– Господа, – сказал им принц, – я очень тронут вашей любезностью, вы сейчас увидите принцессу, но предупреждаю вас – увы! – она совсем не красива, но зато очень добра и проста, так что никому мешать не будет, даже мне!»

Франциска родила семь детей. Три сына умерли ещё при жизни Шарля де Линя, а вот дочери и жена пережили его.

Кроме того, в 1788 г. у него появилась внебрачная дочь, которую он официально признал в 1810 году.

Впервые в боевых действиях де Линь принял участие во время Семилетней войны: находился в составе австрийской имперской армии во время сражений при Бреслау, Лейтене, Хохкирхе и Максе. В битве при Лейтене (5 декабря 1757 года), в которой 80-тысячная австрийская армия принца Карла Александра Лотарингского ухитрилась потерпеть поражение от 32 тысяч пруссаков во главе с Фридрихом Великим, были убиты все вышестоящие офицеры батальона, в котором служил капитан де Линь. Приняв командование на себя, он сумел организованно отвести оказавшихся в его распоряжении солдат (около 200 человек) к ветряной мельнице, где они укрылись от шквального огня прусской артиллерии.

В 1758 году после победного для австрийцев сражения при Хохкирхе получил звание майора, в 1759-м стал полковником. Первое генеральские звание ему было присвоено 23 апреля 1764 года. В 1772 году де Линь был награждён орденом Золотого руна, а в мае 1773-го стал фельдмаршалом-лейтенантом.

3 июля 1778 года началась новая война Австрии против Пруссии и Саксонии. Австрийцы желали присоединить Баварию, которая осталась «бесхозной» после смерти курфюрста Максимилиана III, их армиями командовали фельдмаршалы Ласси и Лаудон, де Линь стал командиром авангарда войск Лаудона. Крупных сражений не было, противоборствующие армии больше маневрировали и несли значительные потери от болезней (порядка десяти тысяч человек у каждой из сторон). Голодные солдаты искали пропитания в садах и на огородах местных жителей, и потому Война за Баварское наследство известна также как «Картофельная». Закончилась она 13 мая 1779 года – фактически безрезультатно. Австрийский император Иосиф II, который и был инициатором этой войны, писал о ней:

В следующей статье будет рассказано о двух путешествиях Шарля де Линя в Россию и его близких отношениях с Екатериной II, а также о некоторых интересных аспектах знаменитого Таврического путешествия этой императрицы.

Информация