Бои под Верденом. Кровавая стратегия. Ч. 2

Не было ни одной смены, во время которой та или иная рота еще далеко от передовых линий, в многочисленных оврагах, не была бы подвергнута огневому удару. Не было ни одной атаки, во время которой еще в исходном положении не было бы попаданий в ряды штурмующих войск. Не было ни одного участка, где бы не лежали мертвые вперемешку с живыми или же чтобы мертвые при первом же ударе лопаты не появлялись на поверхности.

И ничего удивительного, что генерал фон Эсторфф писал про свою дивизию:

Но даже самая лучшая воинская часть за короткий промежуток времени сокрушалась под гнетом моральных переживаний. Про одну из баварских дивизий сказано следующее: «23 марта был ужасным днем для совершенно истощенной вследствие последних боев части, которая находила в воронках лишь весьма ненадежное укрытие. Целые участки окопов были засыпаны, бойцы в них похоронены. Из рот, посылаемых на пополнение в передовую линию, доходили одни лишь остатки. Все то, что пощадил железный град снарядов, застревало в глубокой грязи. Беспрерывно лил дождь и превращал всю сложную систему окопов в сплошной лабиринт грязи, где трупы бесследно исчезали, раненые втаптывались проходящими и умирали, задыхаясь в грязи. Все это производило кошмарное впечатление, прежде всего, на смены, прибывающие темной ночью, и осталось навечно в памяти участников этих боев».

Метод борьбы со стороны французской артиллерии был таков, что не давал покоя атакующему противнику – сосредотачивая огонь на главном нерве тыловых сообщений германцев. Посредством хорошо обдуманной артиллерийской тактики подъездные пути артиллерийских батарей и артиллерийских парков, пути подхода пехоты и тропы для носильщиков превращали передвижения на коммуникациях в игру на жизнь или на смерть. Таким образом, процесс разложения германских частей под Верденом начинался задолго до того, как они достигали передовых линий. О страшном напряжении каждого человека, особенно при переходе знаменитых долин, изрытых гранатами, сообщает капитан фон Зальберн из 78-го резервного полка:

Встречались батальоны, которые, будучи в резерве и работая при постройке новых окопов или выполняя службу носильщиков, теряли одну треть своего личного состава. Бывали роты, которые были полностью уничтожены, прежде чем они достигали передовых позиций. Доставка боеприпасов, продовольствия и материалов для постройки укреплений через долины, подверженные постоянным обстрелам, была в таких условиях для войск гораздо более тяжелой, чем сражение на передовой линии. 37-й резервный полк, которому пришлось несколько недель подряд выполнять эту службу, сообщал: «Каждую ночь очередной батальон получал наиболее неблагодарное поручение. Люди предпочли бы лежать на позиции. Три штурма — это детская игрушка по сравнению с одним очередным транспортом материалов по верденской глине, в темную ночь, через полосу заградительного огня».

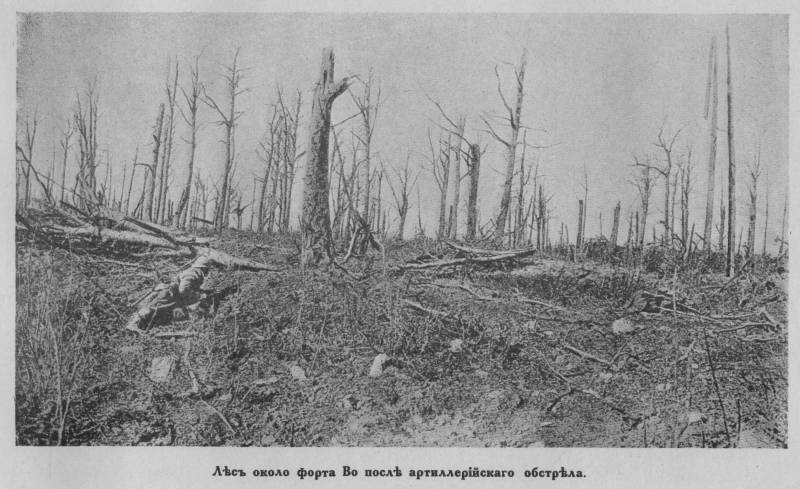

Один учитель средней школы, который начал свою военную карьеру с ношения большой катушки проволоки, получивший при этом свое боевое крещение, заявил: «Хождение под шпицрутенами сквозь строй в старых армиях не могло доставлять такой боли, какую доставляла моей шее катушка при перепрыгивании через воронки и рвы под горой Во».

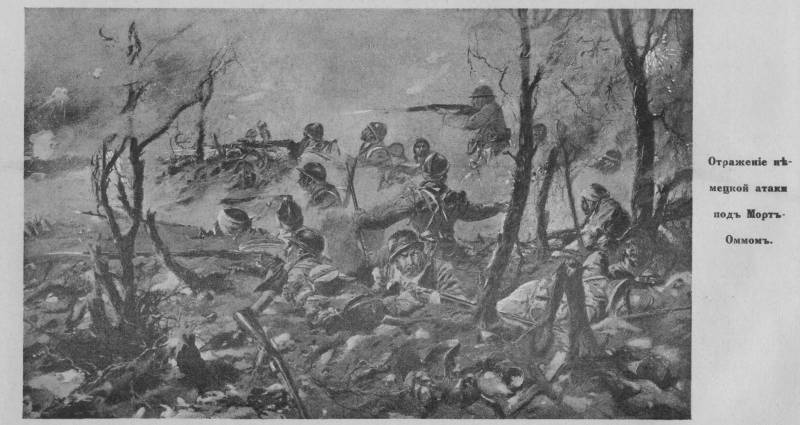

Два коротких наброска могут рассказать также и о других аналогичных эпизодах. Везде было одно и то же: у «Мертвого человека», в «Вороньем лесу» (названия позиций), при Во или Флери (форты). Превосходные батальоны Альпийского корпуса, украшенные своим цветком-эмблемой бессмертником («Эдельвейс»), брандебуржцы, померанцы, саксонцы и восточные пруссаки — всех их встречало одно и то же:

Как сильно Верден действовал на ядро германской армии, какой глубины достигало моральное истощение войск, показывает то, как это самым трагическим образом отразилось на боеспособности и боевой воле войск к концу боев. В начале февраля 1916 г. мы видим штурмующие крепость полки на вершине их боевой мощи, и уверенность в победе наполняла их сердца. Они были уверены, что под напором их атак одна французская позиция за другой попадут в их руки. Рвение не отличалось от такового в 1914 г. И не только взятие штурмом Дуомона, но такие же бесчисленные отважные боевые предприятия свидетельствовали о прекрасном духе, о безграничной инициативе и о сознании боевой ответственности, которой были преисполнены офицеры и солдаты.

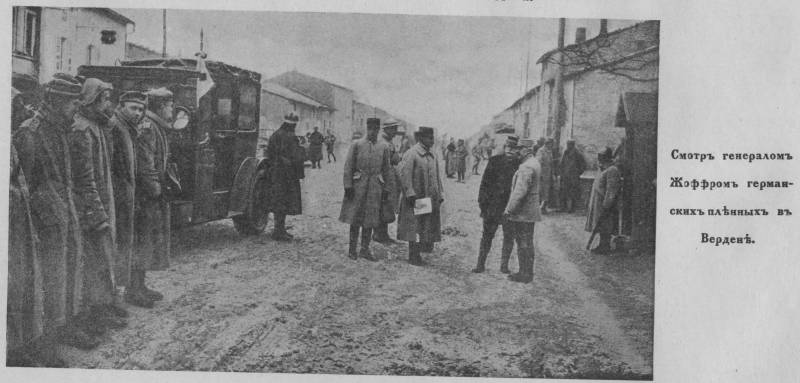

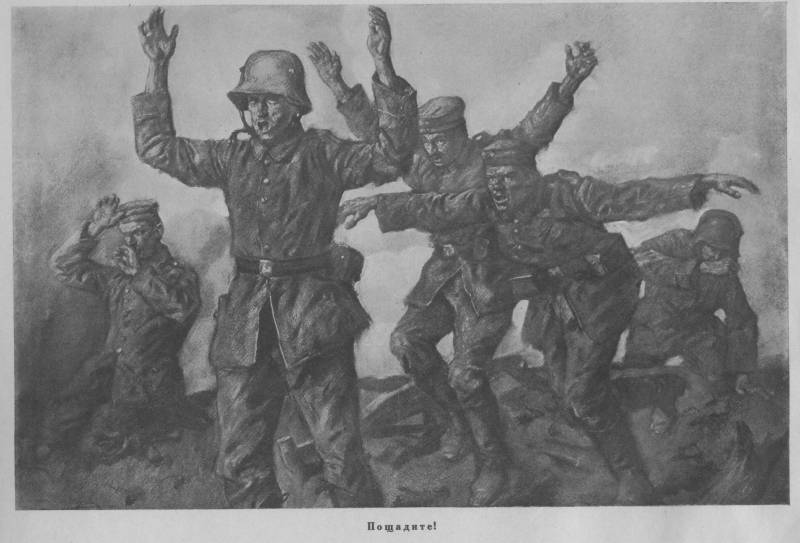

А что произошло через восемь месяцев? Мы видим сначала в октябре, а потом в декабре 1916 г. как широкие участки фронта ломались под первым же ударом, и как французы ежедневно и ежечасно завоевывали обратно все то, что у них было вырвано в тягчайших схватках шаг за шагом на протяжении ряда месяцев. 19000 германцев в эти октябрьские и декабрьские дни сложили оружие. Верденский боец дошел до грани своей сопротивляемости. Правда, потери французов были на несколько десятков тысяч больше. Но в моральном отношении французские войска под Верденом потерпели несравненно меньший урон: вследствие своевременной смены частей они не подвергались высасыванию последних сил, а потому и успех кровавых боев оказался в конечном счете на их стороне.

Стратегия обескровливания стала наиболее страшной стратегией Первой мировой. Эта теория стала смертью для воинской доблести, могилой гения полководца. «Германский солдат, — сказал принц Фридрих-Карл после победы при Ле-Ман, — совершает больше, чем мог бы ожидать от него самый смелый полководец, и во всяком случае больше того, чем можно требовать от солдата теоретически». Это и доказал германский солдат в «Верденском аду».

Но здесь произошло перенапряжение его сил. Тот факт, что германские войска после этих страшных переживаний еще были в состоянии продолжать войну, нанося могучие удары в течение двух лет, не должен вводить в заблуждение. Что-то оборвалось в глубине сознания войск, не говоря уже о том, что к этому прибавились огромные потери в кадровом составе офицеров и солдат. Последнее обстоятельство, роковое для германской армии, уже нельзя было исправить.

Информация