Как строили дороги в Великую Отечественную войну. Часть 2

О роли деревянных покрытий в ходе войны писал маршал К. А. Мерецков:

Эксплуатационные особенности описывает генерал-полковник инженерных войск А. Ф. Хренов:

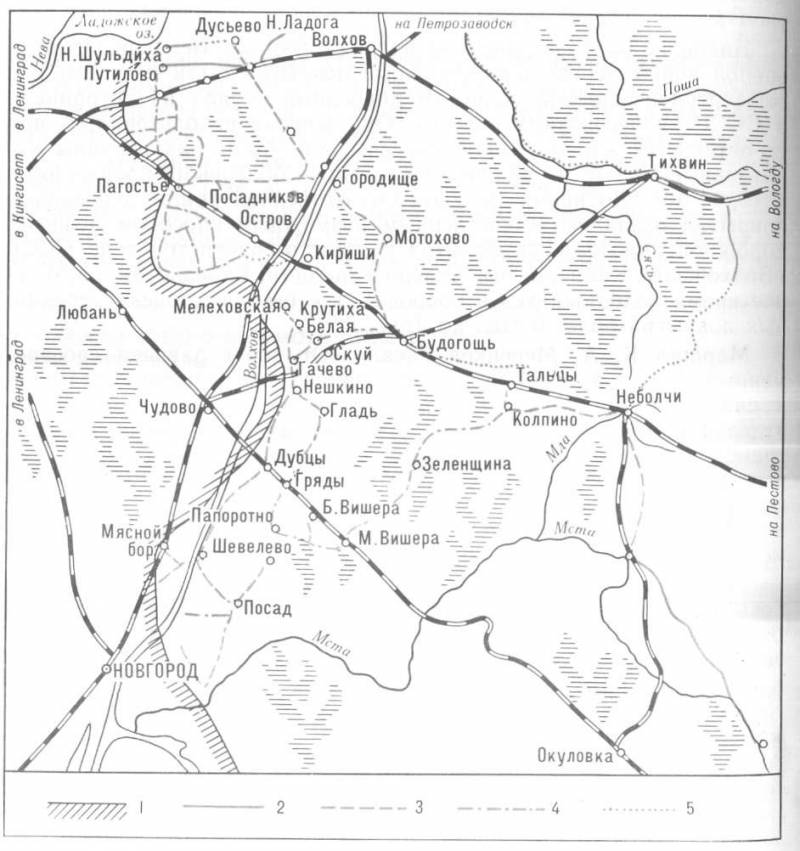

Сеть дорог с деревянными покрытиями Северо-Западного фронта:

1 — линия фронта; 2 — дороги с твердыми покрытиями; 3 — деревянные колейные дороги; 4 — бревенчатые настилы; 5 — грунтовые дороги

Если проследить динамику строительства деревянных дорог на фронтах лесисто-болотной зоны, то окажется, что максимума они достигали во времена оборонительных боев. С переходом войск в наступление доля дорожной одежды из дерева падала: в 1941 году всего 0,1%, в 1942 году – 25%, в 1943 году — 29%, в 1944 году – 30% и, наконец, в победоносном 1945 году – около 6%. Эволюционировали и подходы к строительству дорог из дерева. Так, в самом начале во время отступления сооружали простейшие гати из хвороста и жердей, которые требовали постоянного ремонта. Скорость машин на таких дорогах не превышала 3-5 км/ч, а это вызвало шестикратный перерасход топлива. Кроме того, в сутки могли пройти не более 50 машин. Однако и на это не приходилось жаловаться: в отсутствие «гатей» техника безнадежно застревала в переувлаженном грунте. Более сложными по строительству, но гораздо долговечнее были бревенчатые настилы, которые дополнительно сверху засыпали грунтом. Но даже такая присыпка не спасала от ужасной тряски, сопровождающей движение по поперечно расположенным бревнам. Маршал К. А. Мерецков вспоминал в этой связи:

Частично спасали положение бревна, укладываемые под углом 45-60 градусов к оси дороги, но в этом случае возникала проблема поиска более длинных и толстых бревен. Со временем красноармейские дорожники пришли к необходимости укладки дополнительных продольных лежней и колесоотбойных брусьев. А вот крепить бревна и брусья друг с другом приходилось чем попало – скоб и ершей хронически не хватало.

Бревенчатые настилы по причине безжалостного отношения к технике постепенно стали выходить из практики использования во второй половине войны. На некоторых фронтах были даже прямые распоряжения о запрете дорог с поперечными бревнами. На смену пришли однопутные колейные дороги, конструкция которых отличалась разнообразием. Самыми простыми была установка колесопроводов из продольных брусьев со стыками вразбежку. Брусья в свою очередь крепились к поперечным лагам с помощью стальных штырей. От них позже стали отказываться, заменяя на деревянный крепеж – шпонки, закладные поперечные шпонки, а также врубки типа «ласточкина хвоста». Со временем такие сложные конструкции, собранные, естественно, из сырого пиломатериала, рассыхались и разрушались.

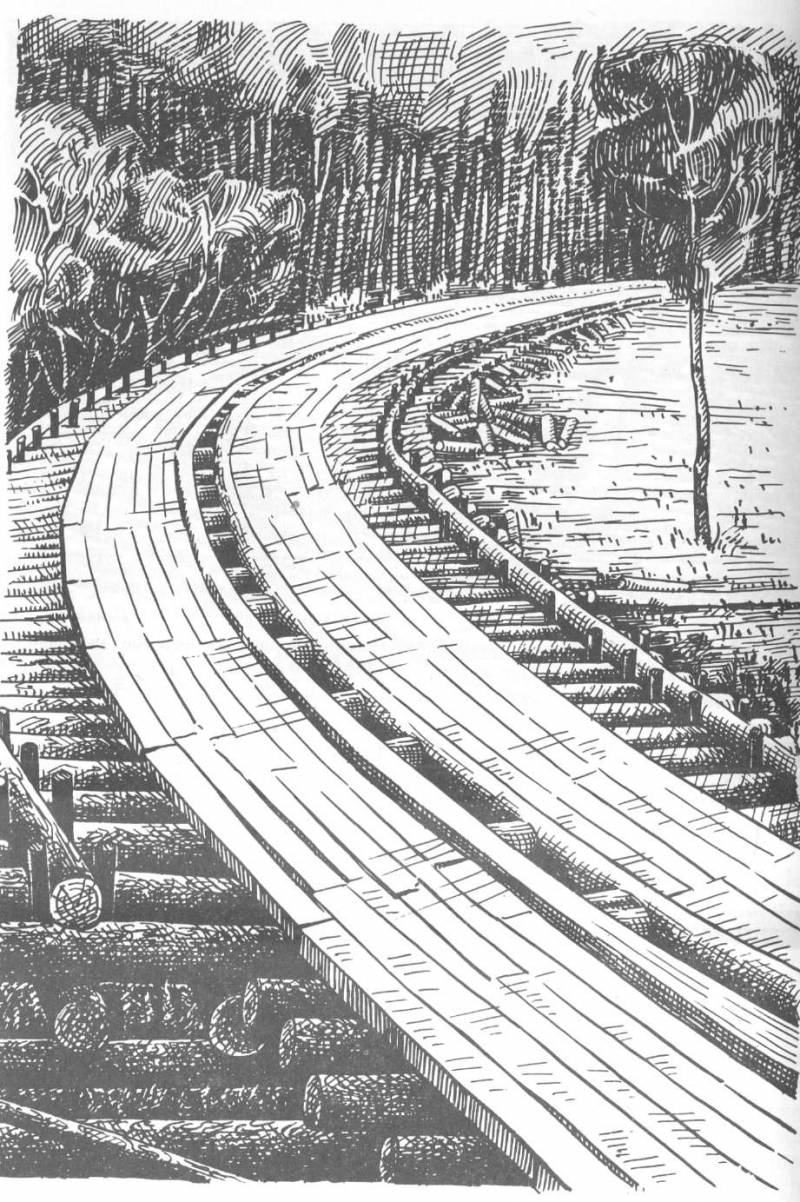

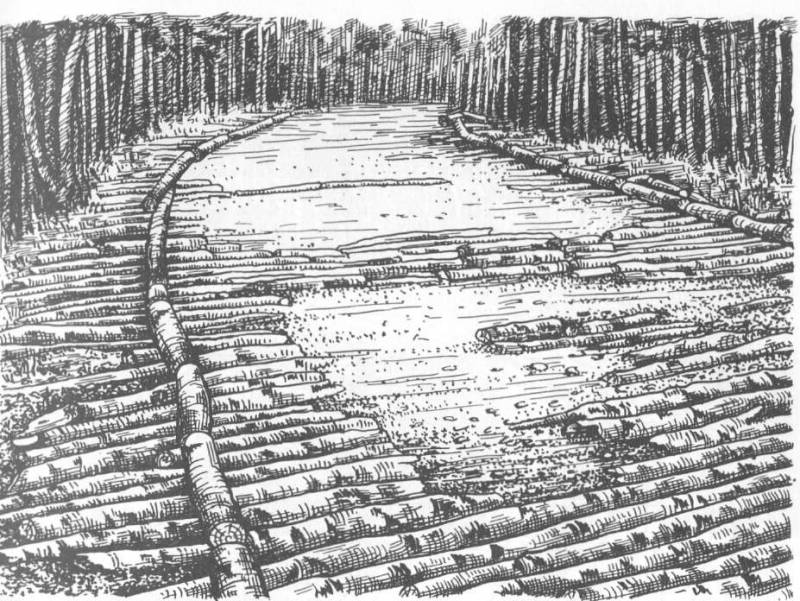

Колейное покрытие военно-автомобильной дороги

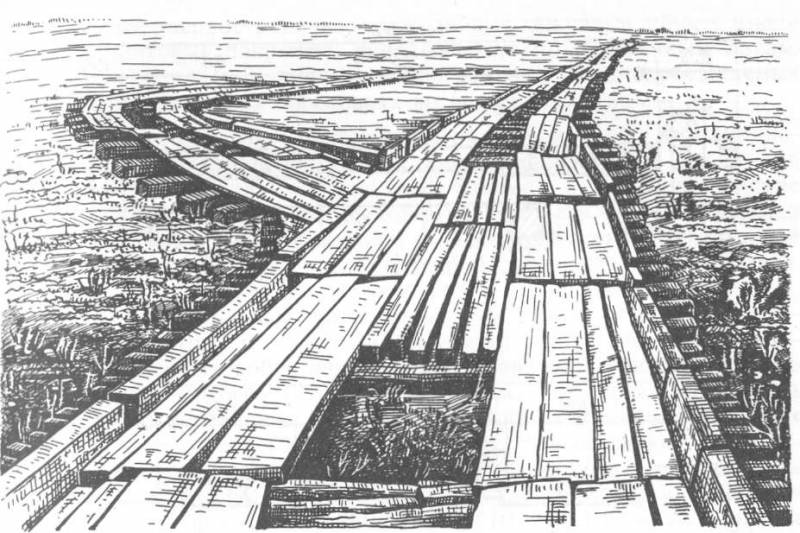

Разъезд на колейной дороге

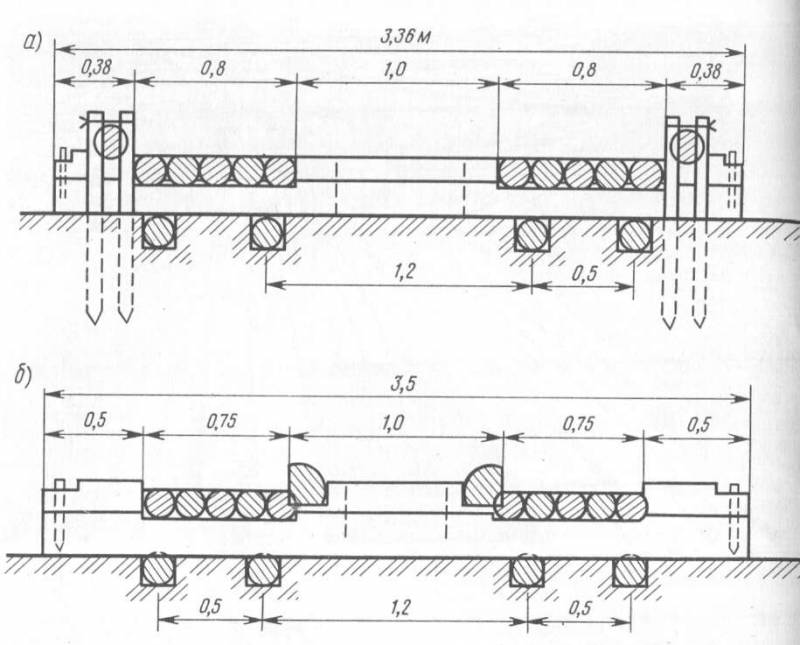

Внешнее (а) и внутреннее (б) расположение колесоотбойных брусьев на колейных покрытиях

Вариации были и в способе расположения колесоотбойных брусьев. В случае установки их по внешней стороне дороги они заметно облегчали вождение, а также уменьшали на 15-30% расход лесоматериала. Дороги строились массивные, предназначенные прежде всего для колеи тяжелой техники, и легковая машина могла случайно упереться одним колесом в отбойник, а вторым попасть в межколейное пространство. Это несколько осложняло использование данного типа дорог. Проблему решало расположение колесоотбойников внутри дороги. Однако если одна из колей просядет на 10-15 см, то зазор между днищем автомобиля и отбойником выберется, и машина может выйти из строя от контакта с брусьями. Но все-таки колейные дороги успешно справлялись со своим предназначением. Жирным минусом всей деревянно-дорожной истории стала высокая трудоемкость строительства. В среднем, на один километр пути уходило от 180 до 350 кубометров лесоматериалов хвойных пород, а в некоторых случаях цифра зашкаливала за 400 кубометров. Дорожно-строительный батальон за 10-12 часов, в зависимости от сложности грунтов, сооружал от 450 до 700 погонных метров деревянной колейной лежневой дороги. О тяготах такой работы остается только догадываться…

После высадки в Нормандии в период осенней распутицы западные союзники смогли обеспечить движение своих войск только благодаря деревянным покрытиям. И это при достаточно развитой системе европейских дорог с твердым покрытием, которые, однако, не справлялись с огромными массами техники. В соответствии с модной западной тенденцией эпопея инженерных войск союзников в прокладке дорог получила название «битвы с грязью в прибрежной полосе». Кроме того, масштабы разрушений в городах Франции и Германии были таковы, что иногда было проще проложить деревянную колейную дорогу в обход городка, чем расчищать завалы бульдозерами. Не улучшилась дорожная ситуация в Европе и после зимы 1945 года. Омар Бредли вспоминал:

По материалам:

Бабков В. Ф. Развитие техники дорожного строительства. – М.: Транспорт, 1988.

Кондратьев З. И. Дороги войны. М.: Воениздат, 1968.

Кондратьев З. И. Тактика дорожных войск в Отечественной войне // Тыл и снабжение Красной Армии, 1956 .

Федоров В. Т., Засов И. А. Дорожные войска в Великой Отечественной войне. М.: Транспорт, 1985.

Информация