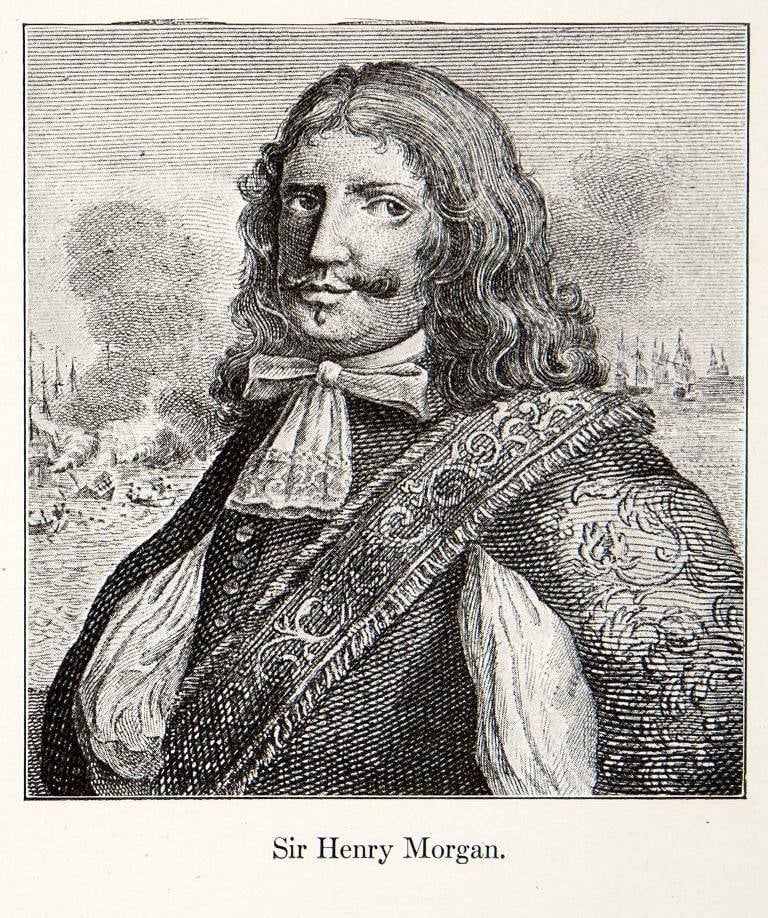

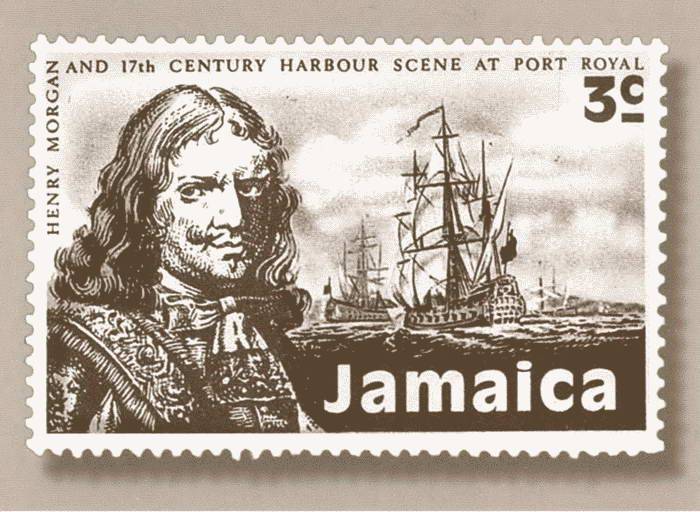

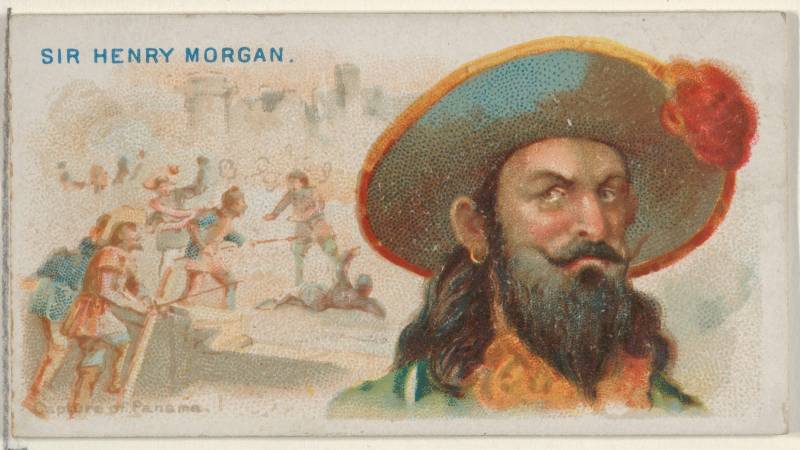

Сэр Генри Морган. Самый знаменитый корсар Ямайки и Вест-Индии

Происхождение Генри Моргана

Английский хирург Ричард Браун, который познакомился с нашим героем на Ямайке, сообщает, что в Вест-Индию (на остров Барбадос) тот попал в 1658 или в 1659 гг. В то же время мы знаем, что в конце 1671 г. Моргану (по его собственному признанию) было «тридцать шесть лет или около того». Следовательно, в начале карибских приключений ему было 23 или 24 года.

Морган утверждал, что является «сыном джентльмена». Более того, Франк Кандэлл в книге «Губернаторы Ямайки в XVII веке» сообщает, что Морган якобы нередко говорил, что он – старший сын Роберта Моргана из Лланримни в Гламорганшире. Данный автор предположил, что Генри Морган был внуком сэра Джона Моргана, который в документах тех лет упоминается как «другой из Морганов, проживающий близ Румни в Магене и имеющий прекрасный дом».

Другие исследователи не согласны с Канделлом. Ллевелин Уильямс считал, что знаменитый корсар был сыном Томаса Моргана, йомена из Пенкарна. А Бернард Бёрк, который в 1884 г. выпустил «Всеобщий гербовник Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса», предположил, что Генри Морган был сыном Льюиса Моргана из Ллангаттока.

Александр Эксквемелин, современник и подчиненный Моргана, в книге «Пираты Америки» сообщает о молодости этого корсара и приватира следующее:

То есть платой «за проезд» стал обычный в Вест-Индии кабальный трехлетний контракт, условия которого ставили «временных вербованных» на положение рабов.

Этот факт подтверждает запись в бристольском архиве от 9 (19) февраля 1656 г.:

Сам Морган отрицал этот факт, но вряд ли его словам в данном случае можно доверять.

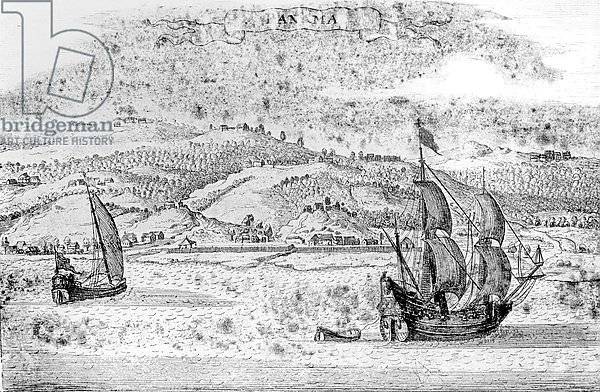

Генри Морган в Порт-Ройале. Начало карьеры приватира

Для авантюристов всех мастей Барбадос был местом вполне подходящим. Шкипер английского корабля «Свифтшур» Генри Уистлер в своем дневнике написал, что этот остров

Но Порт-Ройал для молодого человека, собирающегося начать карьеру флибустьера, был местом гораздо более перспективным. И в середине 60-х годов XVII мы видим Моргана в этом городе, причем человеком уже известным и авторитетным среди пиратов и приватиров острова Ямайка. Известно, в 1665 г. он был одним из капитанов эскадры, разграбившей города Трухильо и Гранд-Гранаду в Центральной Америке. Каким-то образом Морган заслужил доверие знаменитого корсара Эдварта Мансфелта (о котором было рассказано в статье Приватиры и корсары острова Ямайка), после гибели которого на общем собрании экипажей пиратских судов, базировавшихся в Порт-Ройале, он был избран новым «адмиралом» – в конце 1667 или в начале 1668 года.

Первый поход «адмирала» Моргана

Вскоре ямайская эскадра (из 10 судов) в первый раз вышла в море под руководством Генри Моргана. В это же самое время эскадра Олоне атаковала побережье Центральной Америки (об этой экспедиции рассказано в статье Золотой век острова Тортуга).

8 февраля 1668 г. у берегов Кубы к флотилии Моргана присоединились два корабля с Тортуги. На общем совете было принято решение атаковать кубинский город Пуэрто-Принсипе (сейчас Камагуэй). 27 марта пираты высадились на берег и, разбив в четырёхчасовом бою отправленный против них испанский отряд (около сотни испанских солдат были убиты), приступили к штурму города. Хронисты сообщают, что после того как Морган пригрозил сжечь весь город, убив при этом всех его жителей, включая детей, горожане сдались – потому что «они хорошо знали, что пираты мигом выполнят свои посулы» (Эксквемелин).

Помимо выкупа (50 тысяч песо), Морган потребовал от горожан 500 голов скота, который был забит, мясо засолено на берегу. Во время этой работы между англичанами и французами вспыхнул конфликт из-за того, что англичанин, не участвовавший в разделке туш, забрал у француза кость и высосал из неё мозг.

(Эксквемелин.)

В результате этой ссоры французы покинули эскадру Моргана:

(Эксквемелин.)

Власти Кубы были возмущены «трусостью» жителей ограбленного города. Губернатор города Сантьяго-де-Куба дон Педро де Байона Вильянуэва писал в Мадрид:

По свидетельству Александра Эксквемелина, после ухода французов

Поход на Пуэрто-Бельо

В следующем году он повел корсаров Ямайки к городу Пуэрто-Бельо (Коста-Рика), который называли «самым значительным из всех городов, заложенных испанским королем в Западных Индиях после Гаваны и Картахены». В ответ на сомнения, высказанные по поводу возможности успеха этой экспедиции, он заявил: «Чем нас меньше, тем больше достанется на каждого».

Думаю, многие слышали поговорку о том, что «лев во главе стада баранов лучше барана во главе стада львов». На самом деле плохо и то, и другое, история дает нам множество примеров ложности этого афоризма. Единственное, что может сделать герой, возглавляющий толпу трусливых обывателей, – погибнуть в безнадежной и тщетной попытке выполнить свой долг. История корсаров Карибского моря изобилует примерами такого рода. Захват Пуэрто-Бельо отрядом Моргана – один из них.

Штурм города продолжался с утра до обеда, и пираты, даже сам Морган, уже были готовы отступить, когда над одной из башен поднялся английский флаг – это малодушие дорого стоило горожанам.

Лишь губернатор, закрывшись с частью солдат в крепости, продолжил сопротивление. Морган

"Никогда! Лучше умереть как храбрый солдат, нежели быть повешенным как трус".

Пираты решили взять его в плен, но им это не удалось, и губернатора пришлось убить».

(Эксквемелин.)

После победы Морган, похоже, потерял контроль над ситуацией. По свидетельству того же Эксквемелина,

Однако убитый губернатор оказался последним отважным человеком в этом городе.

Ограбив город, пираты потребовали от горожан выкуп, угрожая сжечь его дотла, в случае отказа. В это время губернатор Панамы, собрав около 1500 солдат, попытался выбить корсаров из города, но его войска попали в засаду и потерпели поражение в первом бою. Тем не менее, численное превосходство, по-прежнему, было на стороне испанцев, которые, всё же, подошли к стенам города.

(Эксквемелин.)

В захваченном городе флибустьеры, которых в начале экспедиции было всего 460 человек, находились 31 день. Один из пиратских капитанов той экспедиции, Джон Дуглас (в других источниках – Жан Дюгла), говорил потом, что, если бы у них имелось хотя бы 800, они

Добыча флибустьеров составила около 250 тысяч песо (пиастров) золотом, серебром и драгоценностями, кроме того, на корабли было загружено много холста и шелка, а также других товаров.

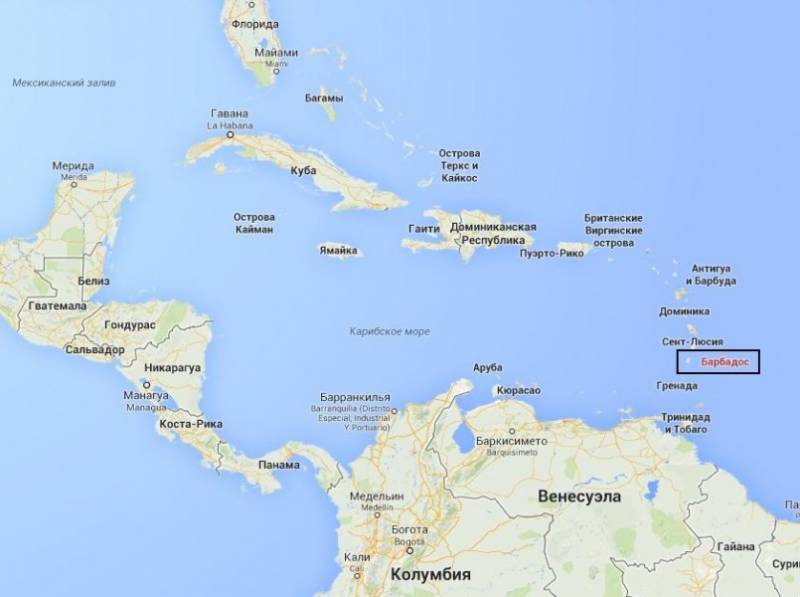

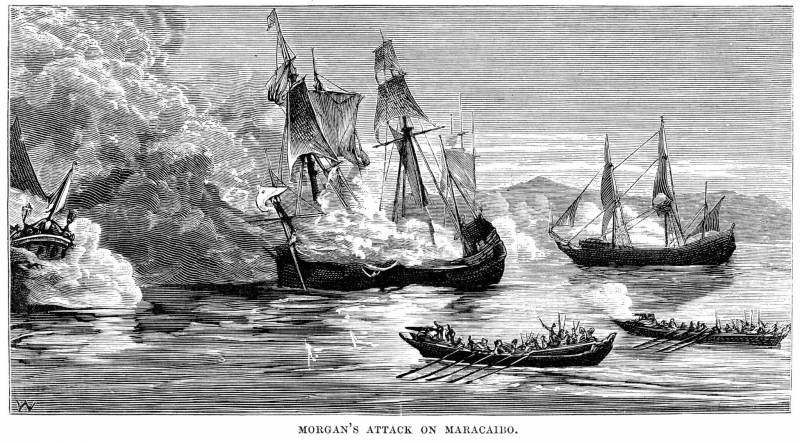

Совместный поход флибустьеров Порт-Ройала и Тортуги на Маракайбо

Вернувшись на Ямайку, Морган уже осенью 1668 г. отправил корсарам Тортуги приглашение принять участие в новом походе на испанские владения. Союзники встретились в начале октября у любимого пиратами острова Ваш (здесь их корабли часто останавливались для дележа добычи). У Моргана было 10 судов, численность экипажей которых достигала 800 человек, вдогонку, на помощь им, губернатор острова послал пришедший из Англии королевский фрегат «Оксфорд», 2 корабля пришло с Тортуги, в том числе фрегат «Бумажный змей», вооруженный 24 пушками и 12 кулевринами. С французами прибыл капитан Пьер Пикар, участник экспедиций погибшего Франсуа Олоне, который и предложил Моргану повторить поход на Маракайбо. В марте 1669 года этот город, а потом – и Сан-Антонио-де-Гибралтар были захвачены. Но, пока корсары грабили Гибралтар, к Маракайбо подошли 3 испанских военных корабля и 1 вспомогательный бриг. Испанцы также завладели ранее захваченной корсарами крепостью Ла-Барра, вновь установив на её стенах пушки. На приведенных ниже картах видно, насколько выгодным было положение испанцев, и насколько отчаянным и бедственным было оно у эскадры Моргана.

Моргану были предложены удивительно мягкие условия беспрепятственного выхода из лагуны: возвращение награбленного и освобождение пленных и рабов. Не менее удивительным было решение пиратов, которые в столь тяжелой ситуации на военном совете единогласно решили, что «лучше сражаться до последней капли крови, чем отдать добычу: ради нее они однажды уже рисковали жизнью и готовы снова поступить точно так же».

Более того, пираты «дали клятву драться плечом к плечу до последней капли крови, а если дела обернутся плохо, то не давать врагу пощады и биться до последнего человека».

Трудно сказать, чему больше удивляться в данном случае: отчаянной храбрости флибустьеров или их патологической жадности?

Морган попытался поторговаться с испанским адмиралом, предложив ему следующие условия: пираты оставляют Маракайбо невредимым, отказываются от выкупа и за этот город, и за Гибралтар, освобождают всех свободных граждан и половину захваченных рабов, себе оставляя другую их половину и уже награбленное имущество. Адмирал не принял этого предложения.

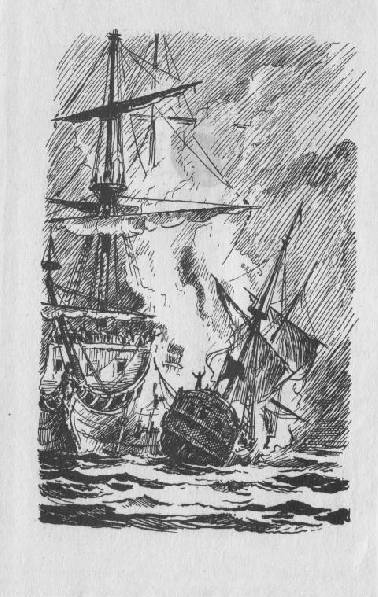

26 (по другим источникам – 30) апреля эскадра флибустьеров пошла на прорыв. Пущенный впереди брандер корсаров протаранил флагманское судно испанцев и взорвал его. Остальные корабли, опасаясь повторения подобной атаки, попытались отойти под защиту форта, при этом один из них сел на мель, другой был взят на абордаж и подожжен. Лишь одному испанскому кораблю удалось выйти из лагуны.

А вот флотилия Моргана, несмотря на победу в морском бою, выйти в открытое море пока еще не могла, так как фарватер обстреливался шестью пушками испанского форта. Первая попытка штурма испанских укреплений была безуспешна. Тем не менее, Морган не терял оптимизма и все-таки получил выкуп с жителей Маракайбо величиной в 20 000 песо и 500 голов скота. Кроме того, ныряльщики подняли с затонувшего испанского флагманского корабля серебряные слитки стоимостью в 15 тысяч песо и украшенное серебром оружие. Здесь же, вопреки обычаям, добыча (250 000 песо, а также разнообразные товары и рабы) была поделена между экипажами разных судов. Доля одного корсара в этот раз оказалась примерно в два раза меньше, чем в походе на Пуэрто-Бельо. После этого была проведена демонстрация подготовки нападения на форт с суши, из-за чего испанцы повернули свои пушки в сторону от моря. Воспользовавшись их ошибкой, пиратские корабли на всех парусах выскочили из «бутылочного горлышка» лагуны в Венесуэльский залив.

Эта история была пересказана Рафаэлем Сабатини в его романе «Одиссея капитана Блада».

Сразу после этого похода губернатор Ямайки Томас Модифорд по приказу Лондона временно прекратил выдачу каперских грамот. Корсары перебивались торговлей шкурами, салом, черепаховыми панцирями и красным деревом; некоторые вынуждены были, подобно буканьерам Эспаньолы и Тортуги, охотиться на Кубе на диких быков и свиней, два капитана ушли на Тортугу. Морган, который ранее вложил полученные грабежом капиталы в плантации на Ямайке общей площадью в 6000 акров (одно из которых он назвал Лланрумни, другое – Пенкарн), занимался хозяйственными делами.

Поход на Панаму

В июне 1670 г. два испанских корабля атаковали северное побережье Ямайки. В результате Совет этого острова выдал каперское свидетельство Генри Моргану, назначив его «адмиралом и главнокомандующим со всеми полномочиями для нанесения ущерба Испании и всему тому, что принадлежит испанцам».

Александр Эксквемелин сообщает, что Морган отправил губернатору Тортуги д’Ожерону, плантаторам и буканьерам Тортуги и Берега Сен-Доменго письмо с приглашением принять участие в его походе. В это время его авторитет на Тортуге был уже очень высок, поэтому «капитаны пиратских судов тотчас же изъявили желание выйти в море и взять на борт, столько людей, сколько могли их суда вместить». Желающих пограбить вместе с Морганом было столько, что часть из них отправились к месту общего сбора (южный берег Тортуги) на каноэ, часть – пешком, где они пополнили экипажи английских судов.

От Тортуги эта эскадра отправилась к острову Ваш, где к ней присоединились еще несколько кораблей. В результате под командованием Моргана оказался целый флот из 36 кораблей – 28 английских и 8 французских. По сообщению Эксквемелина, на этих судах находились 2001 хорошо вооруженных и опытных бойцов. Морган разделил свою флотилию на две эскадры, назначив вице-адмирала и контр-адмирала, после чего на общем совете было решено, что, «ради безопасности Ямайки», следует совершить нападение на Панаму. Уже извещенный о том, что в Мадриде заключен мир с Испанией, губернатор Ямайки Томас Модифирд отменять столь многообещающий поход не стал. Чтобы отвести от себя подозрения в пособничестве пиратам, он известил Лондон, что его, посланцам, якобы, не удалось обнаружить уже ушедшую от острова Ваш эскадру корсаров.

В декабре 1670 г. флот Моргана подошел к расположенному напротив Никарагуа испанскому острову Святой Каталины (сейчас – Isla de Providencia, или Олд-Провиденсия, принадлежит Колумбии, не путать с багамским островом Нью-Провиденс).

В то время этот остров использовался, в качестве места для ссылки преступников и имел достаточно сильный гарнизон. Позиция испанцев, которые перебрались на маленький, соединенный с берегом мостом, островок (именно он теперь и называется островом Святой Каталины), была почти неприступной, к тому же резко ухудшилась погода, пошел дождь, корсары же начали испытывать проблемы с продовольствием. Как это уже не однажды случалось (и случится еще не раз), все решило малодушие испанского губернатора: он согласился сдаться при условии, что будет инсценирован бой, в ходе которого, якобы, он потерпит поражение и вынужден будет сдаться на милость неприятеля. Так все и случилось: «с обеих сторон весело палили из тяжелых пушек и перестреливались из маленьких, не причиняя при этом друг другу никакого вреда». (Эксквемелин).

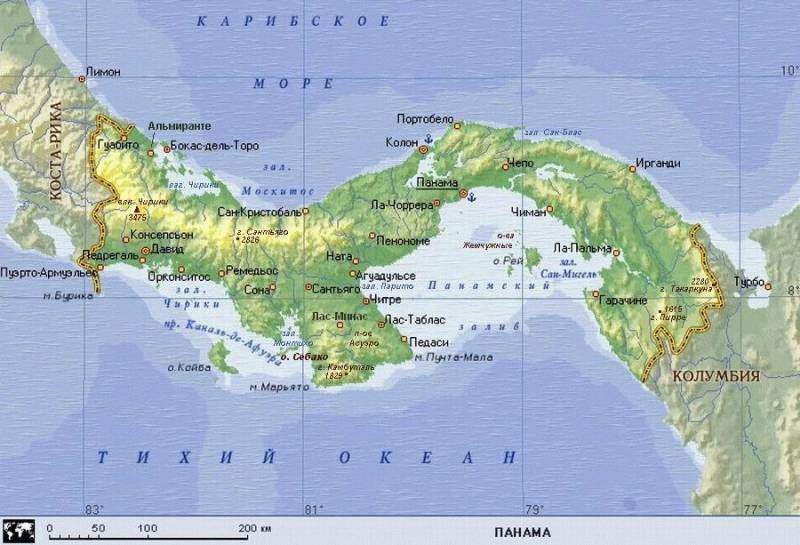

Добыча была не велика – 60 негров и 500 фунтов стерлингов, но зато корсары нашли здесь проводников, готовых провести их через перешеек к городу Панама, который находится, как известно, на Тихоокеанском побережье. Таковыми стали один метис и несколько индейцев.

Самый удобный путь к Тихому океану прикрывал форт Сан-Лоренсо-де-Чагрес, находившийся у входа в устье реки Чагрес. Сюда Морган оправил одну из своих эскадр, с приказанием, во что бы то ни стало овладеть этой крепостью. Испанцы, до которых уже доходили слухи о походе корсаров (то ли на Панаму, то ли на Картахену), приняли меры к усилению гарнизона этого форта. Встав в небольшой гавани примерно в миле от основной, корсары попытались обойти крепость. Здесь им помогли рабы, захваченные на Санта-Каталине, которые прорубали дорогу через заросли. Однако у самой крепости лес закончился, в результате нападавшие понесли большие потери от огня испанцев, которые, если верить Эксквемелину, кричали при этом:

Во время второго штурма корсарам удалось поджечь дома форта, крыши которого были покрыты пальмовыми листьями.

Несмотря на пожар, испанцы на этот раз защищались отчаянно, когда у них закончились боеприпасы, дрались пиками и камнями. В этом бою пираты потеряли 100 человек убитыми и 60 раненными, но цель была достигнута, путь к Панаме открыт.

Лишь через неделю к захваченной крепости подошли основные силы флотилии Моргана, причем, при входе в гавань, внезапный порыв северного ветра бросил на отмель адмиральский корабль и некоторые другие суда. Эксквемелин говорит о трех кораблях (помимо флагманского), утверждая, что никто из их экипажей не погиб, Уильям Фогг – о шести, причем называет число утонувших – 10 человек.

Оставив в крепости 400 человек, и 150 – на кораблях, Морган во главе остальных, разместившихся на небольших кораблях (от 5 до 7 по данным разных авторов) и каноэ (от 32 до 36) направился к Панаме. Впереди было 70 миль труднейшего пути. На второй день, у деревни Крус-де-Хуан-Гальего пираты вынуждены были оставить корабли, выделив для их охраны 200 человек (численность ударного отряда Моргана составляла теперь не более 1150 человек). Другие пошли дальше – часть отряда на каноэ, часть – пешком, вдоль берега. Испанцы попытались организовать несколько засад на их пути, но они были покинуты ими при первом же столкновении с противником. Больше всего люди Моргана страдали от голода, так что на шестой день, столкнувшись с индейцами, некоторые из корсаров бросились вдогонку, решив, что если не найдут ничего съестного, съедят кого-нибудь из них. Но тем удалось уйти. В эту ночь в лагере Моргана стали слышны разговоры о возвращении назад, но большинство корсаров было за продолжение похода. В селении Санта-Крус (где стоял испанский гарнизон, ушедший оттуда без боя) пираты нашли лишь собаку (которая была ими немедленно съедена), кожаный мешок с хлебом и глиняные сосуды с вином. Эксквемелин сообщает, что «пираты, захватив вино, напились без всякой меры и чуть не умерли, и их вырвало всем, что они ели в пути, листьями и всякой прочей дрянью. Им невдомек была истинная причина, и они, было, подумали, что испанцы добавили в вино яд».

Несколько групп пиратов были направлены на поиски продовольствия, но ничего не нашли. Более того, одна группа попала в плен, но Морган скрыл это от остальных, чтобы другие корсары окончательно не пали духом. На восьмой день похода дорога проходила через узкое ущелье, со склонов которого испанцы и союзные им индейцы обстреляли корсаров из мушкетов и луков. Причем наиболее яростно сражались индейцы, которые отступили лишь после гибели своего вождя. Потеряв 8 человек убитыми и 10 ранеными, пираты все же вырвались на простор. На девятый день они взошли на гору (которая с тех пор называется «Горой буканьеров»), откуда, наконец, увидели Тихий океан и небольшую торговую эскадру, идущую из Панамы на острова Товаго и Тавагилья – «и тут отвага снова наполнила сердца пиратов». Думается, что схожие чувства испытывали и греки Ксенофонта, когда, после многих дней пути, увидели впереди Черное море. Радость пиратов еще более возросла, когда, спустившись вниз, они нашли в долине большое стадо коров, которые были немедленно перебиты, зажарены и съедены. Вечером того дня, корсары увидели башни Панамы и радовались так, будто уже одержали победу.

Между тем Панама была одним из самых больших и богатых городов Нового света. В нем насчитывалось более 2000 домов, комнаты многих из которых украшали картины и статуи, привезенными хозяевами из Испании. Также в городе имелись кафедральный собор, приходская церковь, 7 мужских монастырей и 1 женский, госпиталь, генуэзский двор, в котором осуществлялась торговля неграми, и множество конюшен для лошадей и мулов, использовавшихся для перевозки серебра и прочих колониальных товаров. В его предместьях находились 300 хижин негров-погонщиков. В гарнизоне Панамы на тот момент было около 700 кавалеристов и 2000 пехотинцев. Но для переживших невероятно трудный переход корсаров Моргана это уже не имело никакого значения, и даже возможная гибель в бою казалась им лучше мучительной смерти от голода.

На рассвете 28 января 1671 года выступили из лагеря – под звук барабанов и с развернутыми знаменами. Через лес и холмы Толедо они спустились на равнину Матаснильос и заняли позицию на склонах Передовой горы. Испанцы попытались дать бой у стен города. В атаку были брошены 400 кавалеристов, которые не смогли действовать эффективно из-за болотистой местности, 2000 пехотинцев, 600 вооруженных негров, индейцев и мулатов, и даже два стада по 1000 быков, которых 30 пастухов-вакерос попыталась направить в тыл корсаров, чтобы вызвать расстройство в их рядах. Пираты, выдержав первый натиск противника, контратаковали, обратив его в бегство.

Воодушевленные победой, корсары бросились на штурм города, улицы которого были перекрыты баррикадами, защищенными 32 бронзовыми пушками. Через 2 часа Панама пала. Потери пиратов оказались меньше, чем в сражении за форт Сан-Лоренсо-де-Чагрес: 20 человек убитыми и столько же ранеными, что указывает на достаточно слабое сопротивление, оказанное им горожанами.

По завершении штурма

Между тем в Панаме начался пожар. Александр Эксквемелин утверждает, что город был подожжен по тайному приказу Моргана, что нелогично – ведь он явился сюда грабить богатые дома, а не жечь их. Испанские источники сообщают, что такой приказ отдал дон Хуан Перес де Гусман – рыцарь ордена Сантьяго, «президент, губернатор и генерал-капитан Королевства Тьерра-Фирмы и Провинции Верагуао», возглавлявший гарнизон города.

Так или иначе, Панама была сожжена, на сгоревших складах мешки с мукой тлели еще целый месяц. Флибустьеры были вынуждены выйти из города, обратно они вошли в него, когда огонь утих. Там еще было чем поживиться, не пострадали здания Королевской аудиенсии и Бухгалтерии, особняк губернатора, монастыри Ла-Мерсед и Сан-Хосе, некоторые дома на окраинах, около 200 складов. Морган находился в Панаме на протяжении трех недель – и у испанцев не было ни сил, ни решимости попытаться выбить его изрядно поредевшее войско из города. Пленные рассказали, что «губернатор хотел собрать большой отряд, однако все разбежались и его замысел не осуществился из-за нехватки людей».

Испанцы не посмели атаковать даже небольшой отряд из 15 человек, отправленный Морганом с известием о победе в Сан-Лоренсо-де-Чагрес.

Александр Эксквемелин сообщает:

Часть пиратов (около 100 человек) вознамерилась на одном из захваченных корабле уйти в Европу, но, узнавший об этих планах Морган, «приказал срубить на этом корабле мачты и сжечь их, то же самое сделать и с барками, которые стояли неподалеку».

14 (24) февраля 1671 г. грандиозный караван победителей вышел из Панамы. В советском издании книги Александра Эксквемелина говорится о 157 мулах, нагруженных ломаным и чеканным серебром и 50 либо 60 заложниках. В английских переводах эти цифры возрастают: 175 мулов и 600 заложников.

Придя в Сан-Лоренсо-де-Чагрес, Морган обнаружил, что большая часть оставленных там раненых умерла, выжившие страдали от голода. Выкуп за крепость получить не удалось, поэтому она была разрушена.

Был произведен раздел добычи, который у многих вызвал неудовольствие малыми суммами, доставшимися в итоге рядовым пиратам (порядка 200 песо или 10 фунтов стерлингов). Сам Морган оценил добычу в 30 тысяч фунтов стерлингов, но хирург Ричард Браун, принимавший участие в той экспедиции, утверждает, что только серебро и драгоценности стоили 70 тысяч – не считая стоимости привезенных товаров. Поэтому, опасаясь гнева своих соратников, Генри Морган решил покинуть их «по-английски» – не попрощавшись: на корабле «Мейфлауэр» он тихо вышел в открытое море. Его сопровождали лишь три судна – «Пирл» (капитан Лауренс Принс), «Долфин» (Джон Моррис – тот самый, что сражался с капитаном Шампанем из Тортуги в 1666 г., см.статью Золотой век острова Тортуга) и «Мэри» (Томас Харрисон).

Эксквемелин сообщает:

Это неожиданное «бегство» стало единственным пятном на репутации Генри Моргана, который до той поры среди корсаров Вест-Индии всех национальностей пользовался огромным уважением и авторитетом.

31 мая на Совете Ямайки Генри Моргану была объявлена «благодарность за выполнение его последнего поручения».

Впечатление от похода Моргана было огромным – и в Вест-Индии, и в Европе. Британский посол писал из Мадрида в Лондон, что, при известии о падении Панамы, королева Испании «так рыдала и металась в ярости, что те, кто был рядом, боялись, как бы это не сократило ей жизнь».

Испанский посол заявил королю Англии Карлу II:

С другой стороны, до Карла дошли слухи о скандальном разделе добычи, полученной в Панаме, а это уже «било по карману» самого короля – ведь Морган не заплатил ему «законную» десятину от присвоенной им суммы.

Томас Линч, начальник колониальной милиции и личный недруг покровительствовавшего Моргану губернатора Модифорда, пишет лорду Арлингтону:

Это было не совсем верно: обиженных действительно хватало, но и слава удачливого корсара Моргана в Вест-Индии достигла своего апогея. Грандиозный праздник, устроенный им в Порт-Ройале по случаю возвращения, также способствовал популярности Моргана на Ямайке.

Генри Морган и Томас Модифорд в Лондоне

Английским властям пришлось отреагировать. Вначале для объяснений в Лондон отправился губернатор Ямайки Модифорд (отплыл 22 августа 1671 г.). Затем, 4 апреля 1672 г. на фрегате «Велком» туда же отправился и Генри Морган.

Модифорду пришлось немного «посидеть» в Тауэре, Моргану некоторое время было запрещено покидать борт фрегата. В итоге, все закончилось вполне благополучно, поскольку у бывшего губернатора нашелся влиятельный родственник – молодой герцог Альбемарль, племянник министра колоний, а у Моргана имелись деньги (ведь не зря же он из Панамы от своих подельников убежал). Альбервилль добился их освобождения, и даже ввел в самые модные салоны Лондона. Больших усилий для этого ему прилагать не потребовалось: в среде лондонских аристократов как раз в это время была мода на всё «заморское». За огромные деньги покупались обезьяны и попугаи, а отсутствие в доме лакея-негра считалось жутким моветоном и могло поставить крест на репутации любого «светского льва». А тут – такая колоритная пара из Ямайки: бывший губернатор экзотического острова и настоящий sea dog, имя которого было известно далеко за пределами Вест-Индии.

Модифорд и Морган были просто нарасхват, приглашения на светские рауты следовали одно за другим.

В конце концов, оба были оправданы. Более того, от короля Карла II Морган получил рыцарский титул и должность вице-губернатора Ямайки (решили, что «для обуздания жадности флибустьеров» лучшей кандидатуры, чем авторитетный в их среде «адмирал» не отыщешь). Тогда же Морган женился. А в 1679 г. он получил еще и должность верховного судьи Ямайки.

Карьера Моргана в качестве вице-губернатора Ямайки едва не завершилась, не успев начаться. Его корабль потерпел крушение у острова Ваш, но везучий авантюрист был спасен своим «коллегой» – капитаном Томасом Роджерсом, который в то время приватирствовал по каперскому свидетельству острова Тортуга. Оказавшись на Ямайке, Морган немедленно сделал все, чтобы вернуть своих друзей в «старый добрый Порт-Ройал». Его начальник, лорд Воэн, писал в Лондон, что Морган

Впрочем, как говорят во Франции, noblesse oblige (дворянское происхождение обязывает): иногда Моргану приходилось изображать суровость и непримиримость к бывшим «коллегам» – не в ущерб себе, разумеется. Так, у обвиненного в контрабанде капитана Фрэнсиса Мингэма Морган корабль конфисковал, но деньги, вырученные за его продажу, в казну внести «забыл». В 1680 г. губернатор Ямайки лорд Карлайл был отозван в Лондон, и Морган фактически становится хозяином острова. Стремясь получить пост губернатора, он вдруг становится поборником «закона и порядка», и издает неожиданный приказ:

Показная строгость не помогла, административная карьера Генри Моргана завершилась весной 1682 года, когда он, обвиненный в злоупотреблениях служебным положением и казнокрадстве, был отправлен в отставку.

23 апреля 1685 г. на английский престол вступил король-католик – Яков II, сторонник мира с Испанией. И тут, очень не вовремя, в Англии сразу в двух издательствах была напечатана книга «Пираты Америки», написанная его бывшим подчиненным – Александром Эксквемелином. В данном труде подробно описывались антииспанские «подвиги» Моргана, который, к тому же, неоднократно был назван в ней пиратом. А достопочтенный сэр Генри Морган утверждал теперь, что он «никогда не был слугой кого бы то ни было, кроме его величества короля Англии». И даже более того, на море и на суше он проявил себя «человеком самых добродетельных устремлений, всегда противясь неправедным деяниям, как то: пиратству и воровству, к коим испытывает глубочайшее отвращение». Один из издателей согласился выпустить «исправленное издание», но другой, по фамилии Мальтус, идти на поводу Моргана не захотел. В результате бывший приватир и вице-губернатор начал против него судебный процесс, потребовав в качестве возмещения «морального ущерба» просто невероятную сумму в 10 000 фунтов стерлингов. Общение с «приличными людьми» не прошло даром: Морган понял, что, для ограбления, мушкет и сабля необязательны – продажный адвокат тоже прекрасно подойдет. И чего же ему, такому благовоспитанному и добропорядочному господину, стесняться? Пусть платит, «крыса сухопутная», если «понятий» не разбирает.

Английский суд оштрафовал Мальтуса на 10 фунтов, а компенсацию морального вреда снизил до 200.

Это был первый судебный процесс против издателя книги в мировой истории. А, поскольку основой правовой системы Англии является «прецедентное право», многие поколения британских юристов ломали потом головы, стремясь постичь истинный и сокровенный смысл ставшей знаменитой фразы из постановления суда 1685 г.:

Оказавшийся не у дел, Морган активно злоупотреблял алкоголем, и умер, вероятно, от цирроза печени, в 1688 году. Незадолго до его смерти на Ямайку прибыл герцог Альбервилль, назначенный губернатором острова. Оказалось, что тот не забыл старого друга: чтобы оказать моральною поддержку умирающему Моргану, Альбервилль добился, восстановления его в Совете острова.

Похоронен Генри Морган был на кладбище Порт-Ройала. Через 4 года страшное землетрясение разрушило этот город, последовавшие за ним волны цунами, в числе прочих трофеев, унесли и прах знаменитого корсара.

Так, самой природой были опровергнуты строки, написанной после кончины Генри Моргана песни:

Нет на свете моря,

Где не побывал

Флибустьер-валлиец,

Морган адмирал.

Но покой он вечный

Лишь в земле обрел.

Современники говорили, что «море забрало себе то, что давно причиталось ему по праву».

О завершении истории флибустьеров Тортуги и Порт-Ройала будет рассказано в следующей статье.

Информация