Почему у польских политиков обострился пограничный синдром

А что вы делали в Ялте в 45-м?

Польше исторически выпало метаться между Россией и Германией, и ничего нового сегодня, по сути, не происходит. Однако ФРГ, оставаясь лидером Евросоюза, которому сейчас совсем непросто сохранять единство, вполне может воспользоваться удачным моментом для "встречных" претензий к Польше.

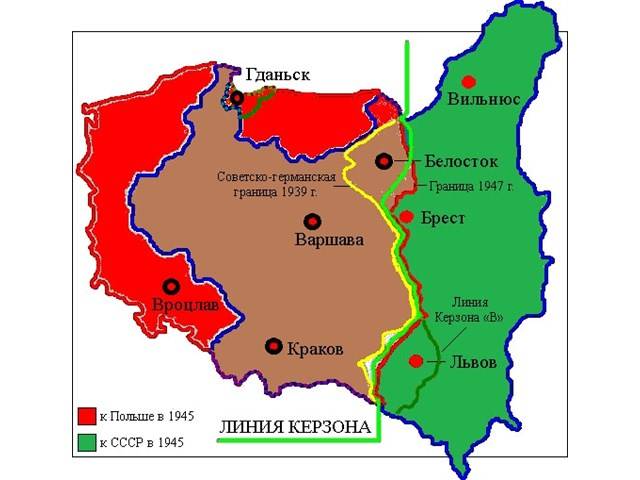

Ведь нарочитая польская внешнеполитическая активность отнюдь не ограничивается экскурсами в историю. Она, помимо прочего, фактически ставит под сомнение легитимность всех польских рубежей, в том числе и послевоенной польско-германской границы определённой по настоянию СССР в ходе Ялтинской конференции союзников в феврале 1945 г.

Восточнее неё, как известно, находятся действительно польские территории, что и стало причиной того, что Польшу изрядно подвинули на запад. Причём отнюдь не в пользу востока – переход в состав СССР территорий с украинским и белорусским более чем на три четверти населением не смущал никого, даже Черчилля, страстно приверженного небезызвестной «линии Керзона» («Найдём ответ на британский ультиматум!»).

В Бонне, а затем и в Берлине очень редко вспоминали, что в германском Основном законе 1949 г., действующем и поныне, предписано считать германскими западный и северо-восточный (экс-прусский) регионы послевоенной Польши. Но теперь могут и вспомнить. Впрочем, об этом — немного позже…

Характерно в этой связи, что руководители восточноевропейских стран, включая ГДР, не раз подчеркивали геополитическую значимость Ялтинских решений. Во-первых, они надолго избавили Варшаву от "ностальгии" по стародавним планам насчет Польши от моря до моря – от Балтийского до Черного.

Впрочем, для самих поляков куда важнее было второе – возврат исконно польских территорий, захваченных ещё Пруссией задолго до создания под её эгидой единой Германской империи. То ли традиционная русская щедрость, то ли обманчивая вера в нового союзника – Польшу, привели советское руководство к стратегической ошибке. Оно так и не поддержало требование своих восточно-европейских союзников потребовать от ФРГ отмены реваншистских статей в её Основном законе.

Лидеры стран народной демократии справедливо считали необходимым более чётко юридически закрепить Ялтинские решения и конкретно послевоенные границы в "треугольнике" СССР — Польша — Германия.

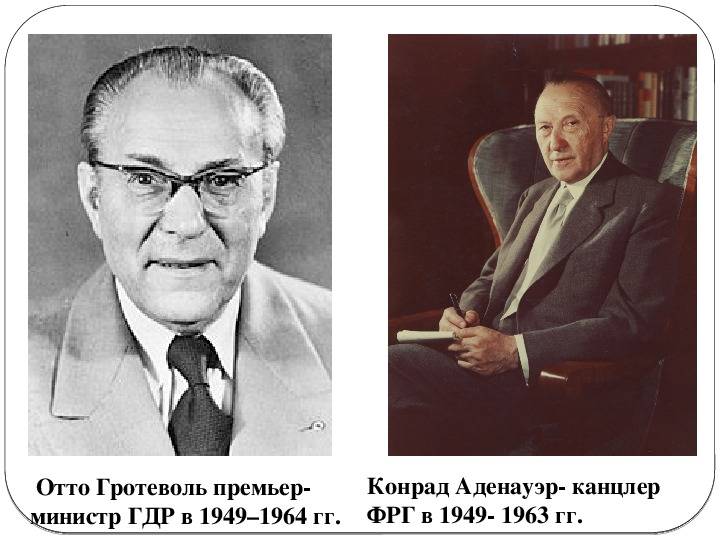

Например, генсек Румынской компартии и президент Румынии Георге Георгиу-Деж в ходе переговоров с тогдашним главой ГДР Отто Гротеволем в Бухаресте в январе 1956 г. заявил:

В ответ Отто Гротеволь предлагал закрепить значимость тех решений в рамках единого восточноевропейского документа:

А на переговорах с Аденауэром (канцлер Германии в 1949-66 гг. — Прим. авт.) в Москве в 1955 г. Хрущев., Булганин и Молотов этот вопрос вообще не затрагивали. В связи с новым курсом СССР, этот вопрос, видимо, никогда не будет обсуждаться с ФРГ, хотя мы предлагали Москве это обсудить с Аденауэром».

(Цит. по изд.: Реакция в странах народной демократии на переговоры руководства СССР с канцлером ФРГ К. Аденауэром. М.: Отдел международной информации и международных связей ЦК КПСС (ДСП), 1956 г.)

Откуда претензии?

Действительно, послесталинское руководство СССР никогда не обсуждало этот вопрос с ФРГ, принуждая все просоветские страны Восточной Европы к его замалчиванию. Впрочем, КНР, Албания официально осуждали столь конъюнктурный курс Москвы в отношении Бонна; схожей была позиция Бухареста, восточного Берлина, Пхеньяна (хотя и "непубличной", в отличие от Пекина с Тираной).

Но эти разногласия никак не повлияли на Москву, ибо с Аденауэром уже в 1955-м договорились, пусть предварительно, о долгосрочных льготных кредитах для СССР. Наконец, ФРГ со второй половины 60-х финансировала государственными и коммерческими кредитами создание в 70-х — начале 80-х сети экспортных газопроводов из СССР в ФРГ и другие страны Евросоюза (в основном через ФРГ). Зачем же "рисковать" такими проектами и тем более получением кредитов со льготными условиями?

Примечательна также беседа чехословацкого лидера Клемента с Болеславом Берутом в Варшаве 19 сентября 1952 г.:

Готвальд предложил более широкий контекст инициативе Берута:

Берут: согласен. Будем это предлагать».

Но такой форум так и не состоялся. В Москве считали второстепенными эти вопросы в отношениях с новыми союзниками, не ожидая, конечно, распада СССР и т.п. событий. Между тем К. Готвальд скоропостижно умер 14 марта 1953 г., вскоре после похорон Сталина.

А Б. Берут скоропостижно скончался уже в Москве в начале марта 1956-го. Его близкие вспоминали, насколько польский политик накануне смерти был ошеломлён "внезапным и клеветническим" антисталинским докладом Хрущева на XX съезде КПСС.

Что же касается советско-польского договора от 30 июля 1941 года (Лондон) «О восстановлении дипломатических отношений и о создании польской армии на территории СССР», то его статья 1 объявляет:

Это означает, что включение польских (на 1 сентября 1939 г.) Вильнюса, Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР было фактически признано нелегитимным.

В первые послевоенные годы были подписаны договоры и уточняющие советско-польские документы о новой восточно-польской границе. Однако и в них не было какого-либо указания или подтверждения, что упомянутая статья договора 1941 года утратила юридическую силу.

Не отсюда ли и проистекают по крайней мере нынешние политические спекуляции Варшавы в отношении СССР и Российской Федерации?

России же, очевидно, стоило бы всерьёз озаботиться тем, чтобы в решении пограничных вопросов активнее были и те, кого они в современных условиях затрагивают не исторически, а вполне конкретно: Белоруссия и Украина.

Информация