Пик карьеры фельдмаршала Шереметева

Итак, как мы помним из предыдущей статьи, оправившись после поражения под Нарвой, русские войска уже достаточно успешно воевали со шведами. Однако у союзника Петра I – Августа II – дела шли плохо. 5 (16) февраля 1704 года в Речи Посполитой Варшавская конфедерация объявила о его низложении с польского престола. 1 (12) июля при поддержке шведов новым королем был объявлен познанский воевода Станислав Лещинский.

Никола де Ларжильер. «Август II Сильный, курфюрст Саксонии и король Польши».

Антуан Пэн. Портрет Станислава Лещинского, короля польского и великого князя литовского

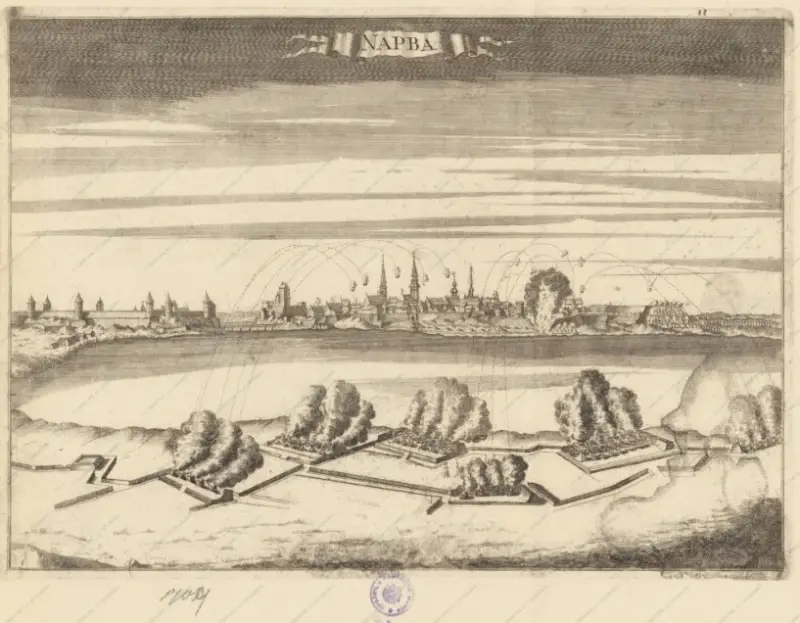

Для русских кампания 1704 г. началась движением двух армий: из Пскова к Дерпту (Тарту, Эстония) двинулись части Б. Шереметева, из Петербурга на Кексгольм (Приозерск) повел войска сам Петр. Вспомогательный корпус П. М. Апраксина должен был блокировать Нарву. Но в мае в Нарвский залив вошла шведская эскадра Я. де Пру, а со стороны Ревеля к Нарве шел Шлиппенбах. Петр I изменил маршрут движения, направив свою армию на помощь войскам Апраксина. Так 30 мая (10 июня) началась осада Нарвы, которая продолжалась более двух месяцев. И все это время в войсках «неотлучно» находился якобы «негодный» сын Петра I Алексей.

«Вид осады Нарвы 1704 г.», гравюра из «Книги Марсовой» (собрание гравюр, карт, реляций и описание боевых столкновений, отображающих события Северной войны), вышедшей 1(13) января 1713 года.

По предложению А. Меншикова, чтобы спровоцировать шведов на вылазку, к крепости были подведены солдаты 4-х полков, одетые в синие, похожие на шведские, мундиры. Часть войск шведского гарнизона вышла на помощь соотечественникам, потеряв в итоге до 300 человек.

3 (14) июня отряд, которым руководил лично Петр, захватил две севшие на мель шведские шхуны. 15 (26) июня при Везенберге был разбит шедший к Нарве корпус Шлиппенбаха. Шведы безуспешно пытались помочь Нарве ударами по Петербургу – с моря по острову Котлин и со стороны реки Сестра.

Между тем, 13 (24) июля 1704 года армией Шереметева штурмом был взят Дерпт, после чего фельдмаршал повёл её к Нарве. Решающий штурм этой крепости был назначен на 9 августа. Шведы оказали упорное сопротивление, взорвав перед штурмующими частями заранее подготовленную мину – при этом, помимо русских солдат, погибло много шведов. Комендант Нарвы Р. Горн попытался дать сигнал к сдаче, однако из-за шума он не был услышан.

А. Е. Коцебу. Взятие Нарвы 9 августа 1704 г.

Избиение шведов продолжалось и после того, как гарнизон прекратил сопротивление, – одного из отказывавшихся подчиняться приказам солдат лично заколол сам Петр I.

Н. Зауервейд. «Пётр I усмиряет своих солдат после взятия Нарвы»

В плен попали комендант Нарвы генерал-майор Рудольф Горн, 3 полковника и 1600 солдат и офицеров. Были захвачены 80 медных и 400 чугунных пушек, 11 тысяч ружей, 1300 пар пистолетов. Через неделю капитулировал и шведский гарнизон Ивангородской крепости.

19 (30) августа 1704 года русско-саксонские войска после победы при Латовичах заняли Варшаву, но уже во второй половине сентября в нее снова вошел Карл XII. А 27 августа (7 сентября) после двухдневной осады пал польский город Львов. 7 (18) ноября саксонский корпус Шуленбурга у деревни Пониц, вступив в сражение с конными частями Карла XII, избежал разгрома и сумел организованно отступить.

В начале 1705 года в России была введена воинская повинность для всех сословий (для дворян – личная повинность). А 14 (25) июля того же года шведы атаковали остров Котлин, но их десантные части были разбиты. Однако 15 (26) июля в сражении при Мур-мызе (при Гемауэртгофе) корпус генерала Левенгаупта одержал победу над русскими частями Шереметева (в этом бою фельдмаршал получил ранение). Причиной поражения стала опрометчивость казаков и калмыков, которые увлеклись грабежом неприятельского обоза, в то время как шведы превосходящими силами атаковали русские пехотные части. При отходе были оставлены 13 пушек, однако Петр I писал Шереметеву:

И 20 (31) июля в битве при Раковице (близ Варшавы) потерпели поражение саксоно-литовские войска Паткуля. Единственным успехом стала капитуляция шведского гарнизона крепости Митава (Елгава) 4 (15) сентября 1705 года. Русскими войсками командовал А. И. Репнин. А Шереметев в это время был отправлен на подавление восстания в Астрахани, поднятого местными жителями, стрельцами и солдатами. Причиной мятежа стали злоупотребления воеводы Тимофея Ржевского, а непосредственным поводом – царский указ о запрете носить бороды и русское платье.

Союзником Шереметева выступил калмыцкий хан Аюка. Восставшие оказали ожесточенное сопротивление и держались до 13 (24) марта 1706 года. Сдавшимся была обещана амнистия, но царское правительство вскоре нарушило клятву: 356 человек были арестованы и отправлены в Москву, где их казнили после многодневных пыток. Шереметев же получил титул графа, причем не от императора Священной Римской империи (как Меншиков и Головин), а от Петра I. Находившийся с ним сын Михаил получил звание полковника.

В 1706 году Борис Шереметев стал генералом от инфантерии (соответствует современному званию маршала рода войск). Кстати, генералом от кавалерии был Меншиков.

Надо сказать, что 1706 год начался очень тревожно. В январе шведы перешли через Неман и осадили Гродно, в итоге в конце марта (начале апреля) русские войска оставили этот город, потеряв около 8 тысяч человек.

2 (13) февраля при Фрауштадте Рёншильд разбил русско-саксонские войска, которыми командовал М. Шуленбург. 19 (30) апреля русские части С. П. Неплюева и казаки полковника Войска Запорожского Даниила Апостола потерпели поражение в бою с шведским корпусом Крейца. Наконец, в сентябре Карл XII всего за 2 недели захватил Саксонию – наследственное владение Августа II. 13 (24) сентября в Альтранштедте (близ Лейпцига) Август II подписал унизительный мирный договор. Он отказывался от престола Речи Посполитой и разрывал союзные отношения с Россией (не сообщив об этом Петру I), соглашался на выплату огромной контрибуции и размещение шведских частей в саксонских городах.

Обед после подписания мирного договора в Альтранштадте 7 декабря 1706 г. Средневековая гравюра на меди

И лишь 18 (29) октября союзные русско-польско-саксонские войска одержали победу у Калиша в сражении против армии шведско-польской армии Мардефельта. В этой битве отличился А. Меншиков, который возглавил решающую атаку русских драгун, был ранен, в награду получил звание подполковника Преображенского полка.

Неудачной была осада Выборга, от которого русская армия вынуждена была отступить из-за недостатка продовольствия и фуража.

Кстати, еще раз о «негодном» царевиче Алексее: 16-летний юноша в том тревожном 1706 году был отправлен Петром в Смоленск для заготовки провианта и сбора рекрутов.

28 декабря (8 января 1707 г.) на военном совете в Жолкве (в настоящее время этот город находится на территории Львовской области) было принято решение о переходе к обороне.

Тяжелым был и следующий, 1707 год. Дипломатическим успехом стало подписание 30 марта (10 апреля) договора с представителями польской Сандомирской конфедерации о подтверждении Нарвского союзного договора России и Речи Посполитой от 1704 года. Но ситуация была такова, что 6 (17) мая Петру I пришлось издать указ «Об укреплении Москвы и Кремля». Любопытно, что руководил фортификационными работами… Как вы думаете, кто? Правильно, тот самый «негодный» 17-летний царевич Алексей.

Царевич Алексей Петрович на портрете Кристофа Бернхарда Франке

Напомним, кстати, что сам Пётр в этом возрасте забавлялся строительством небольших судёнышек на Плещеевом озере.

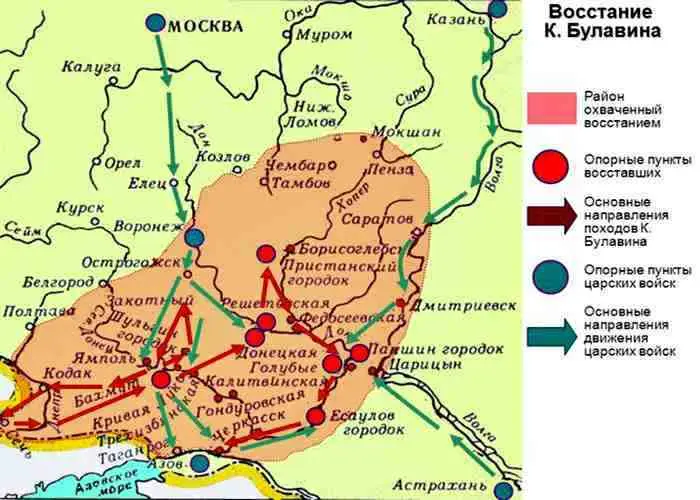

Быховский правитель К. Сеницкий перешёл на сторону Станислава Лещинского. Русская армия осадила этот город и 25 июня вернула его Августу II. Между тем Карл XII, наконец, обратил своё внимание на восток и стал готовить свою армию к так называемому «Русскому походу», конечной точкой которого стала Полтава. И уж совсем некстати осложнилась обстановка на Дону, где началось восстание, вождём которого стал Кондратий Булавин.

Восстание Кондратия Булавина

Восстание Кондратия Булавина, карта

Кондратий Булавин, бюст в городе Бахмут

Дело в том, что Пётр I ввёл государственную монополию на продажу соли, железа, воска, льна, хлеба, табака и некоторых других товаров. Доходы с принадлежавших донцам бахмутских солеварен были переданы Изюмскому слободскому казачьему полку, командир которого, бригадир Фёдор Шидловский, сразу же повысил цены на соль, но атаман Бахмута Кондратий Булавин солеварни у него отбил.

Шидловский призвал на помощь дьяка Горчакова: Булавин арестовал его и под конвоем отправил в Воронеж с объяснением, что донцы не бунтуют, а восстанавливают справедливость и надеются на понимание Москвы. Однако Шидловский был хорошим знакомым А. Меншикова. И в 1707 году на Дон был отправлен полковник Юрий Владимирович Долгоруков, который не только должен был «розыскать подлинно про налоги и обиды, которые починены прежде бывшему Изюмского полку полковнику и брегадиру Федору Щидловскому», но и потребовать выдачи крестьян, прибывших на Дон после 1695 года. А это уже нарушало старинный неписаный закон, согласно которому «с Дона выдачи нет». Вот Долгоруков-то и «поджег» Дон, Булавин писал в Москву:

В результате Ю. Долгорукову отрубил голову лично Кондратий Булавин (с того времени пошло в народ выражение «Кондратий хватил»). Был убит и поддержавший Долгорукова войсковой атаман Лукьян Максимов, его место занял Булавин, который снова отправил послов в Москву, прося всего лишь о возвращении к прежним порядкам. Однако Петр I в апреле 1707 года отправил на Дон брата убитого Юрия Долгорукова – Василия, приказав ему:

А. Широкорад дает такое описание деятельности Василия Долгорукова:

Сам Долгоруков так отчитался Петру I об уничтоженных казачьих городах и станицах:

7 (18) июля 1708 года Булавин был предан и убит.

Г. Курочкин «Смерть Кондратия Булавина» (картина 1950 г.)

Восставших возглавил Игнат Некрасов, который после поражения увел часть казаков на правый берег Лабы (приток Кубани), принадлежавший Крымскому ханству. Он составил 107 заветов, 47-й гласил:

В 40-60-е гг. XVIII века некрасовцы стали переселяться на территорию Османской империи. В турецкой армии «Игнат-казаки» часто служили разведчиками. Также им обычно доверяли охрану знамени султана и его казны.

В 1962 г. в СССР вернулись 215 семей некрасовцев (около тысячи человек), которые в Турции проживали в селении Коджа-Гёль (Майнос). Они были поселены в Левокумском районе Ставропольского края.

Палач Дона – Василий Долгоруков дожил до 75 лет. Он дважды арестовывался с лишением всех чинов и званий – по делу царевича Алексея Петровича в 1718 году и за «порицание» Анны Иоанновны в 1731. Императрица Елизавета не только вернула его ко двору и восстановила в звании фельдмаршала, но и назначила президентом Военной коллегии. В своем романе «Слово и дело» Валентин Пикуль вложил в уста Долгорукого такие слова:

Георг-Христофор Гроот. Портрет Долгорукова Василия Владимировича, Государственная Третьяковская галерея

Подводя итог, можно сказать, что меньше всего на свете России в то время нужно было восстание на Дону. Булавин не был врагом Москвы, и с ним вполне можно было договориться, однако недальновидные и негибкие действия царских властей привели к тому, что пришлось привлекать значительные силы для подавления этого мятежа, Дон же в результате карательных действий Василия Долгорукого совершенно обезлюдел.

Решающие сражения 1708-1709 гг.

Между тем, в июне 1708 года шведская армия во главе с самим Карлом XII отправилась в так называемый «Русский поход», который для нее закончился у Полтавы и Переволочной.

Karl XII konig von Schweden, Austrian National Library

И надо сказать, что этот поход вовсе не был плохо подготовленным и авантюрным. К основной армии (35 тысяч человек) должен был присоединиться 16-тысячный курляндский корпус Левенгаупта. Этот генерал должен был привести с собой 8 тысяч подвод с продовольствием и боеприпасами. И гетман Мазепа тоже обещал помощь — предоставить в распоряжение Карла 20 тысяч казаков и снабдить шведов продовольствием и фуражом. Однако войска Левенгаупта были разбиты в Белоруссии у деревни Лесной. К армии Карла XII смогли пробиться лишь 6700 солдат. Подготовленные Мазепой для шведов склады в Батурине сжег Меншиков, а гетман привел с собой лишь около 4 тысяч казаков.

На военном совете, устроенном Петром I в Жолкве, было принято решение:

Последнюю победу в бою против русской армии Карл XII одержал 3 (14) июля 1708 года при Головчине. Шведы, возглавляемые королем (который тогда едва не утонул в болоте), обрушили левый фланг Аникиты Репнина. Центр русской армии (командующий – Генрих фон дер Гольц) организованно отступил, чтобы не попасть в окружение. Лишь после этого, так и не вступив в бой, отошли войска правого фланга, которыми командовал Б. Шереметев (здесь же находилась кавалерия Меншикова).

Между тем, стала приносить плоды тактика «скифской войны»: шведы голодали, а во время необычайно холодной зимы (в тот год замёрзли даже каналы Венеции) сильно страдали от морозов. В апреле 1709 года к Полтаве Карл XII привёл всего около 30 тысяч солдат, 2250 из которых были больны либо ранены. Попытки штурма города оказались неудачными, а скоро к городу стали подходить русские части, и шведская армия была окружена: на юге находилась так и не взятая Полтава, на севере – лагерь Шереметева и Петра I (42 тысячи солдат и офицеров), на востоке и западе действовали кавалерийские отряды генералов Боура и Генскина. Поскольку Карл XII в ночь с 16 на 17 июня был ранен в левую пятку во время мелкой стычки на аванпостах, командование армией он передал фельдмаршалу Карлу Густаву Рёншильду, который едва оправился после ранения, полученного при штурме городка Веприк.

Карл Густав Рёншильд, литография Акселя Якоба Салмсона

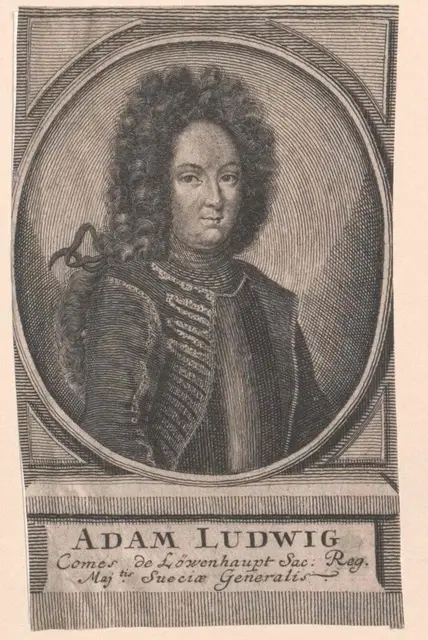

Командовать пехотными частями было поручено генералу Левенгаупту, который также был не вполне здоров – страдал от диареи.

Адам Людвиг Левенгаупт

На военном совете 26 июня Рёншильд заявил, что откладывать сражение невозможно, поскольку испытывающая недостаток продовольствия и боеприпасов армия разлагается на глазах. А русские давно и с нетерпением ждали атаки шведов. На поле между Будищенским и Яковецким лесами (ширина – от двух до трёх вёрст) была подготовлена прекрасная позиция, чтобы добраться до лагеря русской армии, шведам нужно было захватить или под огнём миновать 10 редутов с установленными на них пушками (102 орудия).

Полтавское сражение, которое состоялось 27 июня (8 июля) 1709 г., хорошо описано во многих источниках. Отметим лишь, что, оставаясь номинальным главнокомандующим, фактическое руководство войсками Петр I благоразумно поручил более опытному полководцу — фельдмаршалу Б. П. Шереметеву, сам же возглавил одну из дивизий второй линии. И скоро ему вообще стало не до командования армией, потому что в бой русскому царю пришлось вступить в качестве командира… батальона (но об этом чуть позже).

Портрет Бориса Петровича Шереметева. Гравюра П. Антипьева по оригиналу И. Аргунова

Чемесов Е. П. Портрет Петра I (гравюра с оригинал Нантье), 1717 год

Шведы сумели взять лишь два редута из десяти, остальные обошли — и потом, при отступлении, вновь попали под огонь русских орудий. Но все отмечали, что первый удар по позиции русской армии шведы нанесли с «невиданной фурией» и на правом фланге они опрокинули и практически полностью уничтожили первый батальон Новгородского полка, захватив 15 орудий. Петру I пришлось лично вести в атаку второй батальон этого полка, шведская пуля тогда пробила его шляпу, другая попала в седло его лошади Лизетты. Попятились также батальоны Московского, Казанского, Псковского, Сибирского и Бутырского полков.

Однако на другом фланге сокрушительный удар по шведам нанесли Семеновский, Преображенский, Ингерманландский и Астраханский полки. Шведы бежали, и в официальной российской реляции было указано, что их били «яко скот». Рядом с Карлом XII были убиты 20 драбантов, около 80 гвардейцев Северо-Сконского полка, один из врачей и несколько придворных, в том числе камергер и историограф Густав Адлерфельт, а также передняя лошадь, несущая носилки, и другая, на которую его посадили. Затем отряд, в котором находился король, обстреляли запорожцы Мазепы, которые в панике приняли шведов за наступающие русские войска. Армия Карла XII потеряла убитыми 6900 человек (в том числе 300 офицеров), в плен сдались 2800 солдат и офицеров, один фельдмаршал и 4 генерала.

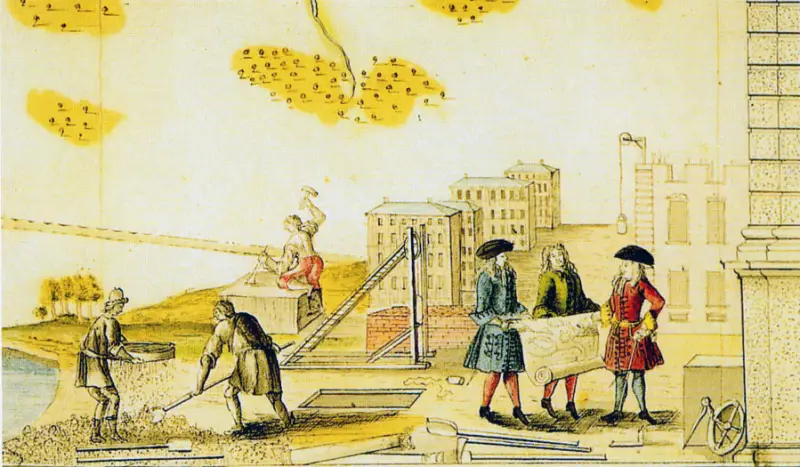

Шведские пленные на строительстве Петербурга. Рисунок шведского военнопленного Карла Фридерика Койета, 1722 г.

Трофеями русских стали 137 знамён, королевский архив и 2 миллиона золотых саксонских талеров. Шереметев получил от царя Юкорскую волость в Ярославском уезде и село Вочшачниково в Ростовском.

Уже 30 июня (11 июля) остатки шведской армии капитулировали у Переволочной. В плен сдались три генерала (Левенгаупт, Крузе и Крейц), 983 офицера, 12 575 солдат и унтер-офицеров, а также 4809 нестроевых.

Победы русской армии произвели огромное впечатление в Европе и имели далеко идущие последствия. 9 (20) октября в польском городе Торунь был восстановлен антишведский союз России и Саксонии, денонсированный Августом II в 1706 году после заключения этим королем Альтранштедтского мирного договора с Швецией.

1 (22) октября в Копенгагене был возобновлен русско-датский союз против Швеции (разорванный еще в 1700 году), и 17 (28) октября Дания снова вступила в войну.

7 (18) ноября русская армия во главе с Шереметевым осадила Ригу.

11 (22) ноября перед войсками Августа II сложила оружие 15-тысячная литовская армия Я. Сапеги.

Удачно начался и 1710 год: в феврале русскими войсками Ностица был штурмом взят принадлежавший шведам город Эльбинг (Восточная Пруссия), в июне корпусом Ф. М. Апраксина при поддержке флотилии Крюйс взят Выборг.

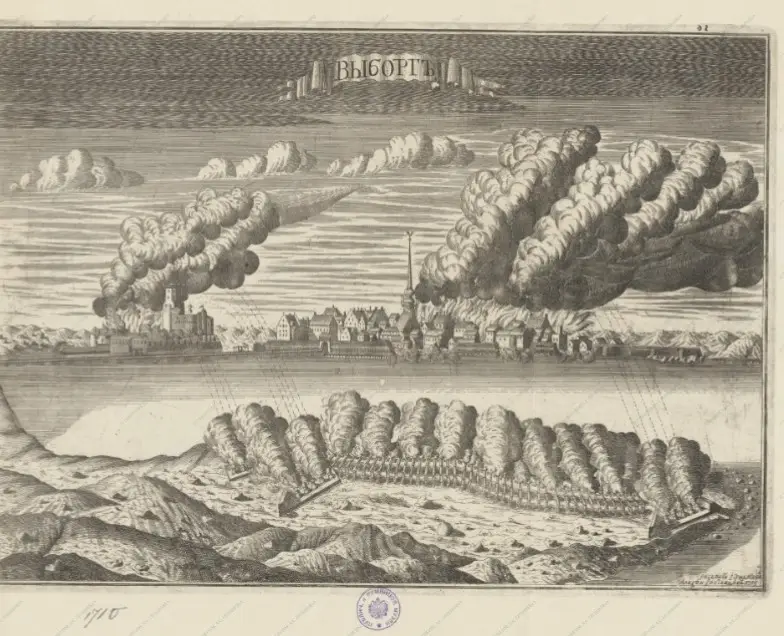

Вид осады Выборга 13 июня 1710 г., гравюра из «Книги Марсовой»

4 (15) июля 1710 года возглавляемая Шереметевым армия взяла Ригу, первым в этот город вошел полк Петра Ласси – ирландца на русской службе, который позже в той войне прославится десантными операциями на шведском побережье. Затем он и Миних разобьют поляков, нанесут ряд поражений татарам и туркам, разорят Крымское ханство. Именно Ласси возвратит России Азов. Чудом избежав ареста после государственного переворота Елизаветы Петровны, он заставит Швецию капитулировать в войне 1741-1743 гг.

Пётр Ласси стал первым русским генерал-губернатором Риги.

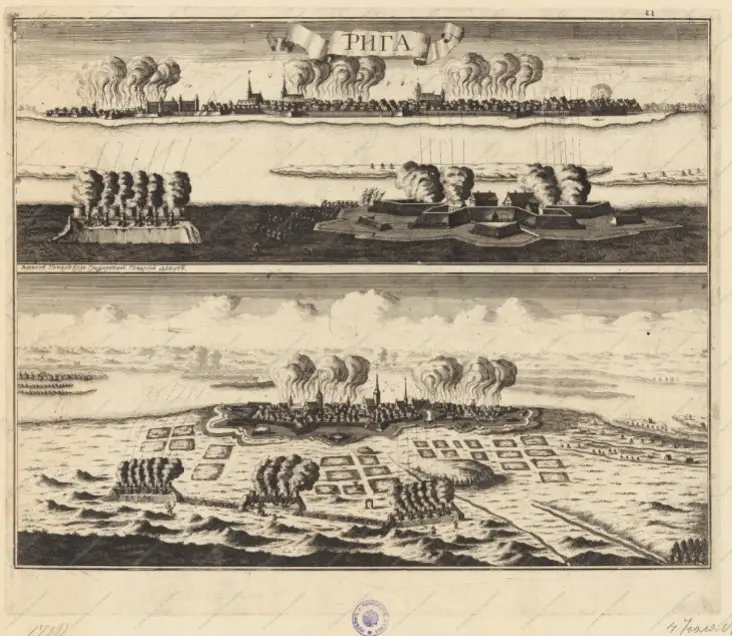

Вид и план осады Риги в 1710 г., гравюра из «Книги Марсовой»

П. Ласси на портрете XVIII века работы неизвестного художника

В сентябре того года перед отрядами Брюса капитулировал Кексгольм (сейчас – Приозерск, Ленинградская область).

Наконец, 29 сентября (10 октября) пал Ревель. Эта череда успехов и побед была прервана в 1711 году крайне неудачным Прутским походом русской армии, которую опрометчиво возглавил сам Петр I. Русский царь, испытывая сильнейшее «головокружение от успехов», неожиданно, одну за другой, повторил все ошибки Русского похода Карла XII.

В следующей статье мы продолжим рассказ о Б. П. Шереметеве.

Информация