Rockwell B-1 Lancer стратегический бомбардировщик (часть 1)

Сверхзвуковой бомбардировщик В-1, воплощающий в себе достижения американской авиационной науки и техники 1970-х и 1980-х годов, по-видимому, не достигнет известности своего знаменитого дозвукового предшественника Боинг В-52. Связано это отнюдь не с. порочностью иной концепции – многорежимного самолета, экономичного в дозвуковом крейсерском полете на большой высоте и способного с большой боевой нагрузкой и высокой скоростью преодолевать ПВО на больших и малых высотах. Такая же концепция воплощена в российском Ту-160 и, несмотря на «конкуренцию» со стороны появившихся в последние годы специализированных малозаметных ударных самолетов, будет, на наш взгляд, действенна еще многие годы. Недостатки В-1 скорее связаны с не очень удачной конструктивной реализацией заложенной концепции в процессе разработки самолета. Стремление конструкторов на начальном этапе проектирования максимально уплотнить компоновку самолета затруднило замену оружия и увеличение нагрузки, когда это потребовалось при пересмотре облика серийного образца. Сыграли свою роль и технические трудности с комплексом электронного оборудования, который так и не был доведен до первоначально требовавшегося уровня, все время «зашкаливали» расходы в связи со сложностью решаемых задач.

В значительной мере проблемы с В-1 обусловлены внешними обстоятельствами, которые сопровождали его разработку, занявшую рекордный срок – 16 лет (от начала проектирования в 1970 г. опытных самолетов до поступления в 1986 г. серийных машин на вооружение). А с учетом того, что проектные исследования начались еще в 1961 г., продолжительность всей программы создания самолета достигла 25 лет. Это дало повод острякам интерпретировать официальное название программы AMSA (Advanced Manned Strategic Aircraft – усовершенствованный пилотируемый стратегический ЛА) как «наиболее исследованный самолет Америки» (America's Most Studied Aircraft).

Причины «долгостроя» кроются прежде всего в переменчивости политического климата, сложности и неоднозначности военно-политической обстановки в мире, складывавшейся со второй половины 1950-х годов. Причем ситуация в СССР и США была во многом аналогична. Появление первых межконтинентальных баллистических ракет (Р-7 в СССР в 1955 г. и «Атлас» в США в 1959 г.) резко охладило интерес военно-политического руководства к стратегическим бомбардировщикам, обладающим по сравнению с МБР большим временем доставки ядерного оружия к цели. Усовершенствование зенитных ракетных комплексов (С-75 в СССР, «Найк Геркулес» в США) означало крушение концепции чисто высотного бомбардировщика. В этих условиях и в нашей стране, и в США приоритет был отдан дальнейшему развитию МБР и БРПЛ, а созданные к тому времени проекты новых стратегических бомбардировщиков были закрыты: в 1959 г. прекращена разработка американской «трехмаховой» «Валькирии» как высотного бомбардировщика, в 1960 г. свернуты работы по самолетам М-50 и М-56 ОКБ В.М.Мясищева. Американцы также срезали объем серийного производства разработанного в 1956 г. среднего сверхзвукового бомбардировщика Конвэр В-58 «Хастлер» (к началу 1960 г. 290 первоначально планировавшихся к постройке самолетов были сокращены до 116, которые изготовлены в 1959-1962 гг. и сняты с вооружения в 1970 г.). Одновременно в США было объявлено (1961 г.) о переходе от военно-политической доктрины «массированного возмездия», цели которой (создание надежной стратегической триады) были достигнуты, к стратегии «гибкого реагирования», предусматривавшей дозированное применение вооруженных сил в зависимости от масштаба конфликта. В области авиации приоритеты были отданы тактическим силам.

Здоровый консерватизм не позволил сразу же окончательно и бесповоротно отказаться от концепции полностью высотного стратегического бомбардировщика. В США принимается решение все же продолжить программу самолета Норт Америкен ХВ-70 «Валькирия», хотя и в исследовательских целях с постройкой лишь двух экспериментальных образцов. Разумеется, имелась в виду вероятность его дооборудования в бомбардировщик в случае изменения обстановки, и недаром в СССР испытания «Валькирии» рассматривались как реальная угроза. В Советском Союзе с 1962 г. создавался аналог В-70 – новаторский «трехмаховый» экспериментальный самолет Т-4 («сотка») конструкции П.О.Сухого, поднявшийся в воздух в 1972 г., но относившийся, в отличие от «Валькирии», к категории средних бомбардировщиков (максимальная взлетная масса 135 т, практическая дальность 4000 км, в сравнении с расчетными 244 т и 12000 км у В-70).

В 1965 г. на вооружение ПВО СССР был принят сверхзвуковой перехватчик Ту-128 (рубеж перехвата 600-965 км), несколько позднее – ЗРК С-200 «Ангара» (дальность поражения цели до 300 км на высотах до 35 км), предназначенные для поражения стратегической авиации противника на больших дальностях и высотах до рубежа бомбометания. В то же время эффективных средств борьбы с маловысотными целями у СССР не было. Созданный также в 1960-х годах маловысотный ЗРК С-125 «Нева» имел дальность действия всего до 10 км при максимальной скорости поражаемых целей 1500 км/ч.

В этих условиях США окончательно пришли к выводу о необходимости основного упора на маловысотные скоростные самолеты. Начались работы по снижению высоты прорыва ПВО имевшимися стратегическими В-52, а в 1967 г. на основе истребителя-бомбардировщика F-111 разработан FB-111 с системой следования (на высоте до 90 м) рельефу местности, который, несмотря на весьма скромные дальность и нагрузку, именовался стратегическим бомбардировщиком. Он был предназначен для использования с аэродромов передового базирования. В Советском Союзе не стали заниматься уменьшением высотности стратегического Ту-95, а вместо этого в 1971 г. создали новый ракетоносец Ту-22М, обладающий, по сравнению с FB-111, существенно более высокой взлетной массой (соответственно 124 и 53 т) и нагрузкой. FB-111 и Ту-22М – первые тяжелые самолеты с крылом изменяемой стреловидности, которое в 1960-х годах считалось радикальным техническим новшеством и стало впоследствии отличительной особенностью как стратегических Ту-160 и В-1, так и ряда тактических самолетов.

FB-111 рассматривался американцами как промежуточная машина, предназначенная для заполнения «бреши» до поступления на вооружение полноценного стратегического маловысотного бомбардировщика. К исследованиям нового самолета США приступили уже в 1961 г. Для формирования его облика по 1965 г. включительно была проведена серия исследовательских программ: SLAB (Subsonic Low Altitude Bomber – дозвуковой маловысотный бомбардировщик), ERSA (Extended Range Strategic Aircraft – стратегический самолет с повышенной дальностью полета), LAMP (Low Altitude Manned Penetrator – маловысотный пилотируемый JIA прорыва ПВО), AMP (Advanced Manned Penetrator – усовершенствованный пилотируемый ЛA прорыва ПВО) и AMPSS (Advanced Manned Penetrating Strategic System – усовершенствованная пилотируемая стратегическая система прорыва ПВО). Исследования подтвердили, что для успешного проникновения к сильнозашишенным объектам Советского Союза необходима высокая дозвуковая скорость на малой высоте, и показали, что для повышения гибкости применения самолета и уменьшения времени его пролета через слабозащищенные зоны, возможно, потребуется умеренная сверхзвуковая скорость на большой высоте.

Эти принципы были положены в основу начавшейся в 1965 г. новой программы исследований – уже упоминавшегося самолета AMSA. Неизвестно, сколько времени работы оставались бы еще в стадии НИР, но в 1969 г., наконец, завершилась проводившаяся в ВВС США с 1962 г. так называемая программа «Прогнозирование», которая положила конец дискуссии на тему, не устарели ли стратегические бомбардировщики. Были подтверждены однозначные и долгосрочные преимущества пилотируемых стратегических JIA, рекомендовано сохранение дальних бомбардировщиков в составе стратегической ядерной триады (наряду с МБР и БРПЛ), э. также использование в обычных конфликтах. Выводы ВВС находились в русле готовившейся тогда новой американской военной стратегии «реалистического устрашения», официально принятой в 1971 г. и имевшей в основе достижение превосходства в стратегических вооружениях и переговоры «с позиции силы». На формирование же военно-политическим руководством США новой стратегии, в свою очередь, несомненное влияние оказали ввод советских войск в Чехословакию (август 1968 г.), широкомасштабное применение бомбардировщиков В-52 в шедшей тогда войне в Юго-Восточной Азии, а также приближение к концу 1960-х годов Советского Союза к паритету с США в области МБР и БРПЛ. Все эти факторы «работали» на стратегическую авиацию, показав ее необходимость для «демонстрации силы», применимость в неядерных войнах, и наконец, желательность ее укрепления для «подстраховки» на случай, если не удастся вырваться вперед в области баллистических ракет.

После окончания периода неопределенности события развивались динамично. В мае 1969 г. AMSA получил официальное обозначение В-1 и вслед за выработкой технического задания ВВС США выпустили в ноябре 1969 г. запрос предложений по программе разработки самолета. Технические предложения представили фирмы Боинг, Дженерал Дайнэмикс и Норт Америкен Рокуэлл (именовавшаяся просто Норт Америкен до объединения в 1967 г. с корпорацией Рокуэлл Стандарт), проводившие ранее исследования по программе AMSA, а 5 июня 1970 г. фирма Норт Америкен Рокуэлл, успевшая к тому времени сменить свое название на Рокуэлл Интернешнл, получила контракт на проектные работы, постройку и испытания опытных самолетов, первый из которых совершил первый полет 23 декабря 1974 г.

У Норт Америкен, образованной в 1928 г. и занявшейся производством самолетов в 1934 г., до В-1 было лишь два серийных бомбардировщика. Первый – двухмоторный средний В-25 «Митчелл», созданный в 1939 г. – поставлялся Советскому Союзу в немалом количестве по ленд-лизу и был хорошо освоен в советских ВВС. Второй – В-45 «Торнадо» (1947 г.) – стал первым американским четырехдвигательным реактивным бомбардировщиком. Основой же деятельности фирмы в области авиации были истребители, ряд из которых относится к крупным мировым достижениям. Не нуждается в представлении истребитель Р-51 «Мустанг», построенный серией 15,6 тыс. (из 42,7 тыс. самолетов, выпущенных фирмой за годы второй мировой войны, включая 9,8 тыс. бомбардировщиков «Митчелл»). В послевоенные годы Норт Америкен заслужила известность реактивными истребителями F-86 «Сейбр» и F-100 «Супер Сейбр» – достойными соперниками советских МиГов во многих локальных конфликтах. Созданию В-1 непосредственно предшествовали экспериментальный гиперзвуковой Х-15 (1959 г.), «трехмаховый» перехватчик F-108 «Рапира» (проект, конец 1950-х годов) и уже неоднократно упоминавшаяся «Валькирия» (1964 г.), опыт разработки которой, видимо, и привел фирму к успеху в конкурсе по В-1. Свою роль сыграли, возможно, также крупные работы фирмы по ракетно-космической технике (в частности, по крылатой ракете XSM-64 «Навахо» – аналогу советской «Бури», созданной в 1950-х годах под руководством С.Л.Лавочкина).

Облик В-1, попавшего, как мы видим, в «надежные руки», определили следующие основные требования: высокая выживаемость парка бомбардировщиков в случае нанесения потенциальным противником первого удара, длительный дозвуковой крейсерский полет на большую дальность, глубокое проникновение в воздушное пространство противника. Для преодоления бомбардировщиком В-1 существующей и прогнозируемой ПВО противника были разработаны два расчетных профиля полета: основной – с большой дозвуковой скоростью полета у земли и альтернативный – со сверхзвуковой скоростью полета на большой высоте. В обоих случаях предусматривалась попутная дозаправка топливом и посадка на европейском аэродроме НАТО (в Турции или Италии). Самолет был оптимизирован для выполнения основного расчетного профиля, альтернативный – с начала проектирования рассматривался как дополнительный, повышающий гибкость применения в недостаточно определенных условиях будущего. В дальнейшем, в процессе развития проекта большинство изменений, которые вносились для ограничения его стоимости, были сделаны за счет способности длительного сверхзвукового полета.

Таким образом, сверхзвуковой полет для концепции В-1 всегда был вторичным фактором, производным от избытка тяги двигателей. В этом коренное отличие американского В-1 от российского Ту-160, для которого сверхзвуковой полет является важнейшим свойством, позволяющим эффективно бороться с морскими подвижными целями.

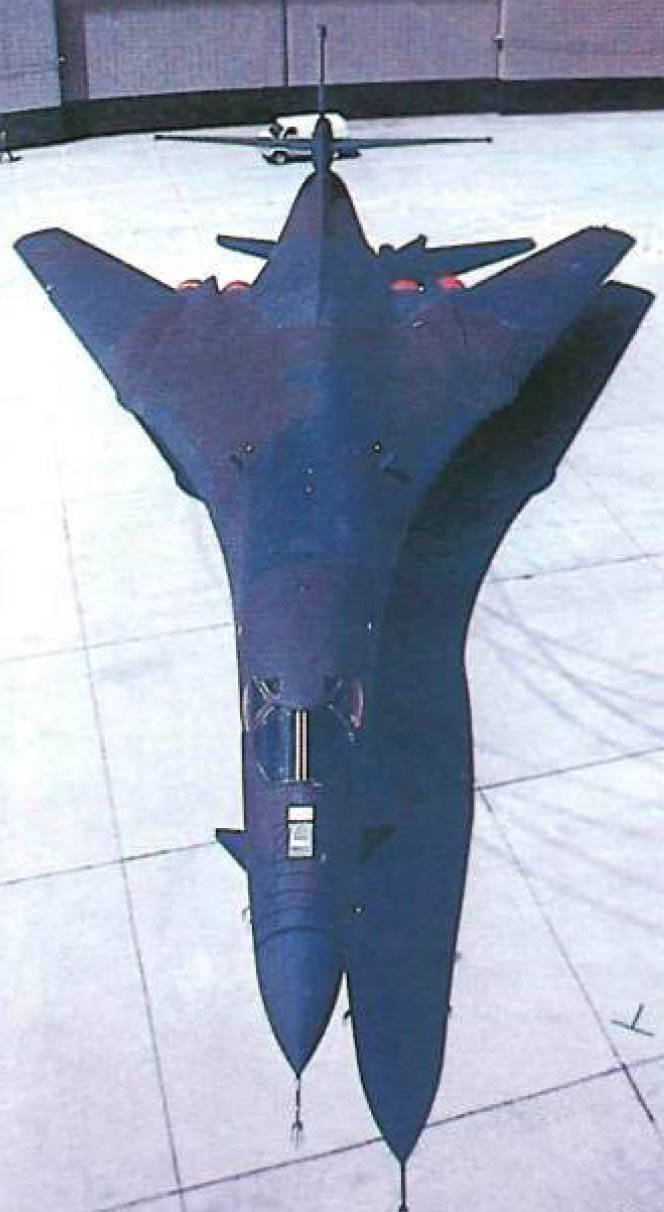

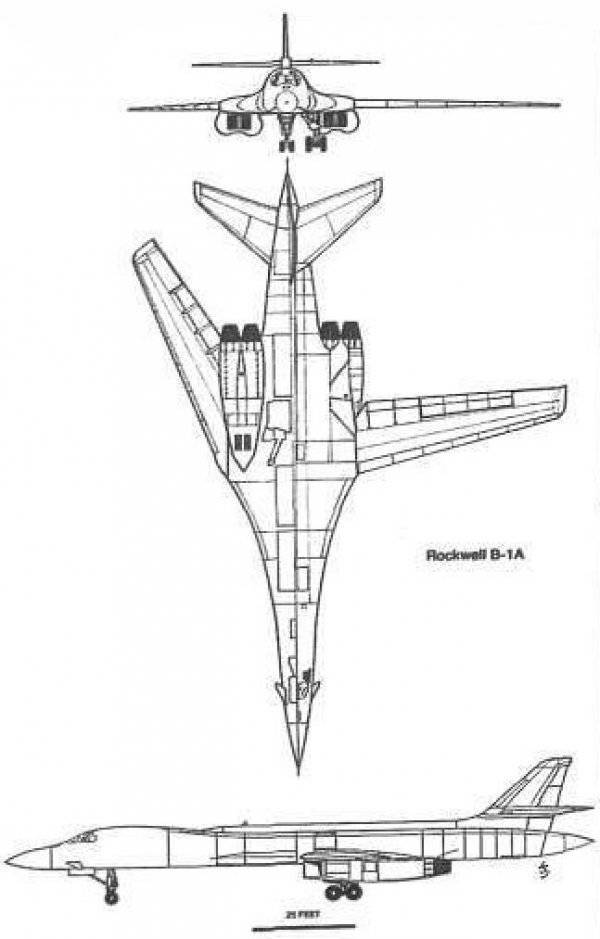

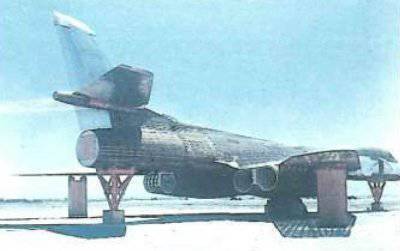

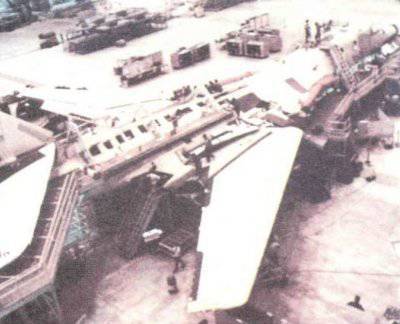

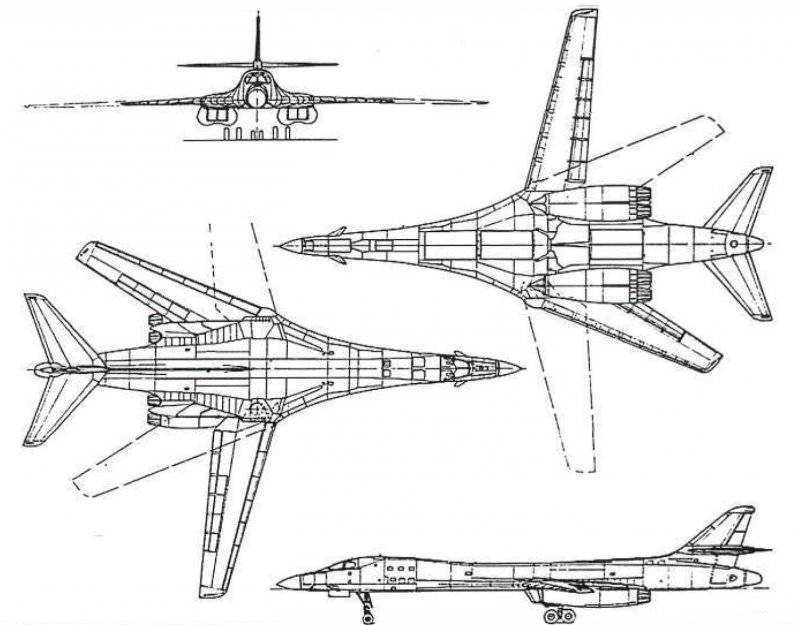

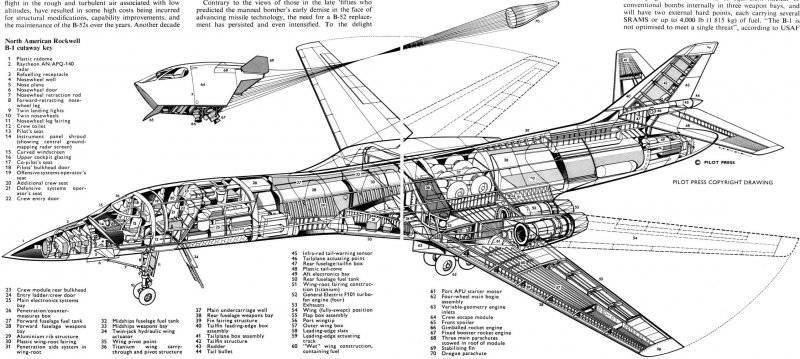

На В-1 применено крыло изменяемой стреловидности (КИС), разработанное на основе базы данных NASA, которая использовалась ранее при создании самолета F-111. КИС стало считаться необходимым компонентом В-1 уже к 1967 г. на стадии программы AMSA. Собственно, тогда же определился и облик бомбардировщика: нормальная аэродинамическая схема с однокилевым хвостовым оперением и четырьмя двигателями. Проектом 1967 г. предусматривался несущий корпус с «пакетным» размещением двигателей в прибортовой кормовой части и попарно вертикальной установкой воздухозаборников, а высокорасположенное крыло в положении максимальной стреловидности (75°) образовывало единую несущую поверхность со стабилизатором (популярная тогда идея перехода к схеме «бесхвостка»). В 1968 г. фюзеляж уже приобрел более традиционные очертания, двигатели смещены в центральную часть (для уменьшения проблем с балансировкой самолета при сбросе боевой нагрузки), крыло в отклоненном назад положении отделено от стабилизатора. Конфигурация 1969 г. фактически отражала знакомую нам сегодня схему самолета В-1: крыло низкорасположенное, двигатели расположены попарно в подкрыльевых гондолах с горизонтальным размещением воздухозаборников, спереди установлены поверхности системы гашения колебаний фюзеляжа. Программа AMSA требовала, чтобы по характеристике «боевая нагрузка/дальность полета» новый самолет превосходил существующий В-52. Проектом 1967 г. намечалась расчетная взлетная масса около 107 т, явно не удовлетворяющая этому требованию, однако в 1968-1969 гг. она была повышена до 160 т и более.

Согласно ТЗ, бомбардировщик В-1 должен был обладать высокой точностью поражения военных и промышленных объектов как с относительно большого удаления, так и при непосредственном пролете над целью. Для этого его предполагалось вооружить управляемыми ракетами SRAM (вначале планировались 32 УР, затем 24 в трех отсеках вооружения), а также свободнопадающими ядерными и обычными бомбами. Планировалось использование и крылатых ракет AGM-86А (ALCM-A) с относительно малой дальностью полета.

Намечалось построить 244 самолета В-1 (включая четыре опытных) для замены самолетов В-52 к 1981 г., однако ход программы был прерван. 30 июня 1977 г. президент США Картер, вступивший в должность незадолго до этого, объявил о решении не санкционировать серийное производство самолетов В-1. В политическом плане такой шаг отражал тенденцию к разрядке международной напряженности, в поддержку которой выступали американцы (согласно опросу, проведенному службой Харриса в январе 1977 г., 42% американцев высказались против производства бомбардировщика В-1), и усилия по ратификации договора ОСВ-2.

В военном плане на официальном уровне это решение обосновывалось успехами в создании дальних крылатых ракет, которые делали возможным решение значительной части задач, возлагавшихся на бомбардировщики прорыва ПВО при планировании войны с применением ядерного оружия. Поражение заранее разведанных целей с запуском оружия без входа самолета-носителя в зону действия средств ПВО стало возможным благодаря созданию ракет ALCM-B вместо ALCM-A. Соответствующее увеличение дальности стрельбы (2400 км вместо 1600 км) осуществлено за счет большей массы и, следовательно, длины ракеты (более 6 м вместо 4,27 м), что породило проблему отсеков вооружения В-1 А, конструкция которого не была на это рассчитана.-

Еще одной важной причиной, как стало ясно позднее, был технологический «прорыв» в области самолетов с низким уровнем демаскирующих признаков: к середине 1976 г. были достигнуты первые успехи по секретной программе «Хэв Блю», начатой в 1973 г. и приведшей позднее к созданию малозаметного ударного самолета Локхид F-117. Очевидно, что техника «Стелс» имела огромный потенциал для стратегического бомбардировщика, представляя альтернативный и, возможно, более эффективный способ преодоления ПВО противника, а следовательно, ставя под вопрос всю концепцию В-1 как маловысотного самолета прорыва.

Тем не менее летные испытания опытных бомбардировщиков В-1 были продолжены по программе ВРЕ (Bomber Penetration Evaluation – оценка возможности преодоления ПВО бомбардировщиком), а фирма Рокуэлл предложила семейство вариантов самолета В-1 под названиями NTP (Near Term Penetrator – самолет ближайшего будущего для прорыва ПВО), SWL (Strategic Weapons Launcher – самолет-носитель стратегического оружия), СМСА (Cruise Missile Carrier Aircraft – самолет-носитель KP) и MRB (Multi Role Bomber – многоцелевой бомбардировщик). Эти проекты, предусматривавшие создание дозвукового более дешевого самолета с крылом фиксированной стреловидности 25°, не были одобрены для разработки.

Начальные исследования показали, что создание малозаметного стратегического бомбардировщика сопряжено со значительным техническим риском ввиду применения радикально новых компоновочных решений и конструкционных материалов. Для тщательной и всесторонней отработки техники «Стеле» требовался большой срок, который невозможно было определить достаточно точно. При таком положении вещей существовали два возможных пути: либо пойти на риск и, отказавшись от В-1, сконцентрировать все усилия на малозаметном самолете, либо в качестве промежуточной меры принять на вооружение В-1 или какой-либо другой из бомбардировщиков современной технологии, одновременно без спешки занимаясь доводкой перспективной малозаметной машины.

Сложись аналогичная ситуация десятью годами позже, после распада СССР, вполне вероятно, что США пошли бы по первому пути. Возможно, что в администрации Картера до конца 1979 г. были какие-то колебания – ведь формально еще продолжалась разрядка. Однако после декабря 1979 г. – ввода советских войск в Афганистан – альтернативы фактически не существовало даже при Картере. Приход к власти в 1980 г. Рейгана, возглавившего «крестовый поход против империи зла» и принесшего с собой очередную военно- политическую доктрину – стратегию «прямого противоборства», принятую в 1981 г. (как мы видим, в США доктрины менялись с «железной» периодичностью раз в 10 лет), – поставил окончательную точку в этих событиях. Читатели помнят, наверное, «шутку» Рейгана, произнесенную им в августе 1984 г. во время проверки микрофона на радиостудии: «Сограждане-американцы! Рад сообщить вам, что я только что подписал указ, навсегда объявляющий Россию вне закона. Бомбардировка начнется через пять минут».

Информация