Легкий фронтовой бомбардировщик и торпедоносец Ту-14 (Часть 1) Создание

Необходимость перехода на реактивные самолеты стала вполне очевидной. Однако отечественное двигателестроение, значительно отставало от мирового прогресса и вообще ничего не могло предложить для установки. Однако несмотря на это, разработка летательных аппаратов оснащенных турбореактивными двигателями началась в 1945 году. Для первых истребителей использовались немецкие трофейные двигатели BMW 003 и Jumo 004, тяга которых составляла менее 1000 кгс.

На начальном этапе имелось две тенденции: одни КБ строили самолеты учитывая требования аэродинамики околозвуковых скоростей, другие - пытались приспособить машины с устаревшей аэродинамикой под новую силовую установку. Обе эти тенденции прослеживаются и при проектировании истребителей, и бомбардировщиков.

ОКБ Мясищева выступило инициатором перехода на реактивные бомбардировщики. Им был предложен проект РВ-17 с 4 двигателями РД-10. Однако дело дальше эскизного проекта не пошло, поскольку в 1946-м году ОКБ расформировали. Су-10 постигла такая же судьба. Данная машина рассчитывалась под четыре опытных ТР-1, разработки ОКБ Люльки. На этом этапе дальше всех продвинулся коллектив Ильюшина, который создал бомбардировщик Ил-22 оснащенный четырьмя ТР-1.

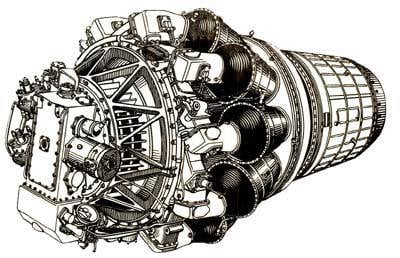

Положение с авиационными двигателями существенно улучшилось в 1947-м году, после того как у Великобритании приобрели двигатели "Нин-1" и "Дервент-V" компании "Роллс-Ройс", запущенных под названием РД-45 и РД-500 в серию. "Дервент-V" имел одноступенчатую турбину и центробежный компрессор. При 14,7 тыс. об/мин двигатель развивал статическую тягу 1600 кгс. "Нин-1" отличался от предшественника двухсторонним компрессором. Спроектированный и построенный за 6 месяцев, испытывался осенью 1944-го года. В 1945 году его тягу довели до 2272 кгс при 12400 об/мин, удельный расход топлива при массе 727 кг составлял 1,08 кг/кгс.ч.

ОКБ Туполева долгое время оставалось на старых позициях. В КБ предпринимались неоднократные попытки улучшить летные характеристики Ту-2 за счет установки более мощных и экономичных двигателей. Также силовую установку самолета пытались дополнить турбореактивным двигателем. Однако время показало, что данный подход является пустой тратой сил.

ОКБ в январе 1947 года начало разработку среднего фронтового высотного бомбардировщика с гермокабиной и двумя турбореактивными двигателями "Нин-1". Совет министров СССР спустя два месяца утвердил постройку самолета "73" имеющего совершенно фантастические данные (дальность – 3 тыс. км, скорость – 850 км/ч, бомбовая нагрузка – 3 тонны) и нереальными сроками представления на государственные испытания - декабрь 1947 года!

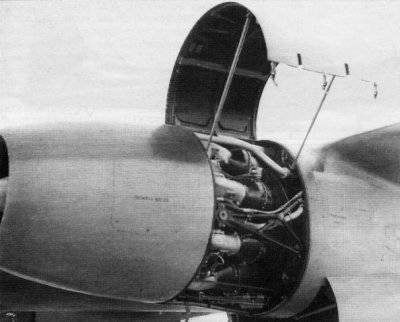

Уже на этапе проектирования стало понятно, что для получения заданных характеристик тяга двух двигателей недостаточна, и возможно самолет вообще не взлетит, что стало бы явным конфузом. Наша авиапромышленность более мощных двигателей предложить в то время не могла, поэтому встал вопрос о монтаже третьего двигателя. Выбор пал на "Дервент" (вероятно, из-за меньшей массы), однако не было учтено значительное ухудшение эксплуатационных характеристик. Предполагалось, что третий двигатель будет использоваться при взлете и в чрезвычайных ситуациях. Для этого в полете воздухозаборник выключенного двигателя будет закрываться заслонкой.

Судьба

сначала складывалась вполне успешно. 29.12.1947 экипаж летчика-испытателя Опадчего Ф.Ф. выполнил первый полет. К середине июня 1948 года закончились заводские испытания. При нормальной полетной массе на высоте 5 км достигли скорости 872 км/ч (М=0,75), практический потолок (вероятно, с включением третьего двигателя) – 11,5 км, дальность с нагрузкой 3 тонны – 1545 километров.

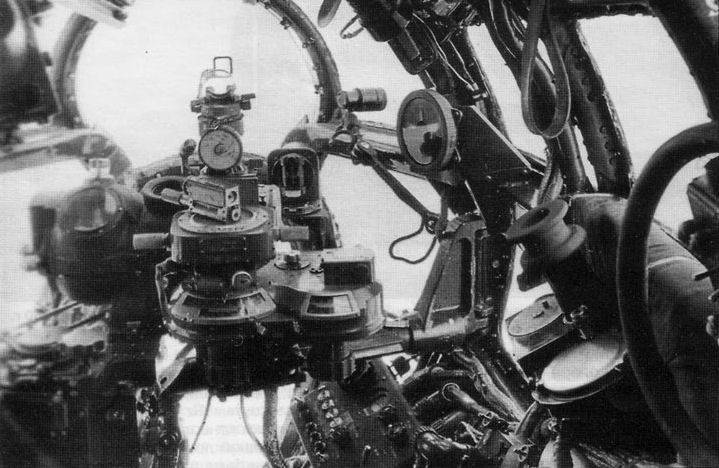

сначала складывалась вполне успешно. 29.12.1947 экипаж летчика-испытателя Опадчего Ф.Ф. выполнил первый полет. К середине июня 1948 года закончились заводские испытания. При нормальной полетной массе на высоте 5 км достигли скорости 872 км/ч (М=0,75), практический потолок (вероятно, с включением третьего двигателя) – 11,5 км, дальность с нагрузкой 3 тонны – 1545 километров.Оборонительное вооружение самолета "73", о котором в те времена очень беспокоились, выглядело довольно внушительно: два 23-миллиметровых орудия у летчика, из-за третьего двигателя были вынуждены установить нижнюю и верхнюю двухпушечные дистанционно управляемые установки. Руководство СССР склонялось к развертыванию серийного производства данного самолета.

Самолет обладал хорошей устойчивостью и оказался прост в пилотировании. ОКБ-156 считало, что машина готова к передаче на государственные испытания. Последнее выглядит достаточно странным, ведь на самолете отсутствовало оборудование необходимое для боевого использования.

В августе 1948 года во время одного из полетов экипажу летчика-испытателя Опадчего Ф.Ф. (радист Хорошев А.Н., ведущий инженер Гроздов В.Н.) удалось, разогнав самолет на снижении с 10 до 7 км, достичь скорости 920 км/ч (М=0,9).

ОКБ в марте 1948 года "пробило" постановление Совета министров и ЦК КПСС, в соответствии с которым завод №23 мог построить опытную серию из 10 бомбардировщиков с двигателями РД-45 и РД-500. В серии эти самолеты должны были получить обозначение Ту-14. Производство самолетов началось, однако в связи с развертыванием на заводе №39 производства двухдвигательного варианта машины его прекратили, а задел был передан в Иркутск.

Несмотря на это в августе 1948 года начались государственные испытания полуготового самолета которые продолжались вплоть до мая 1949 г. К успешным их причислить трудно: на самолете неустойчиво работали двигатели, топливная система и др. Вероятно, ОКБ предполагало довести самолет в ходе испытаний, однако этого не произошло.

Из заключения НИИ военно-воздушных сил следует, что летные характеристики Ту-14 постановлению Совмина от 31.05.1947 соответствуют, за исключением дальности, которая была меньше указанной на 190 км. Существенным недостатками фронтового бомбардировщика было отсутствие средств бомбометания вне видимости земли, радионавигационного оборудования и противообледенительных устройств на оперении и крыле, недостаточная бронезащита экипажа, разнотипность двигателей. Как и следовало ожидать, замечания оказались весьма существенными, поэтому самолет пришлось доводить.

В КБ Климова тем временем создали двигатель ВК-1 имеющий тягу 2700 кгс. Это было сделано за счет увеличения размеров двигателя "Нин-1" и усовершенствования проточной части. Таким образом, проблема с силовой установкой несколько упростилась, и на самолете третий двигатель оказался не нужен. В это время, ОКБ Туполева занималось доводкой трехдвигательной машины, в варианте разведчика "78" с одним РД-500 и двумя РД-45.

В КБ Климова тем временем создали двигатель ВК-1 имеющий тягу 2700 кгс. Это было сделано за счет увеличения размеров двигателя "Нин-1" и усовершенствования проточной части. Таким образом, проблема с силовой установкой несколько упростилась, и на самолете третий двигатель оказался не нужен. В это время, ОКБ Туполева занималось доводкой трехдвигательной машины, в варианте разведчика "78" с одним РД-500 и двумя РД-45.Постройка бомбардировщика "81" с двумя двигателями ВК-1 началась в соответствии с постановлением Совета министров подписанного в декабре 1948 года. Предполагалась модификация машины "73". С самолета были сняты двигатели РД-500, установили РЛС (ПСБН-М – прибор слепого бомбометания и навигации), однако в связи с увеличением экипажа до 5 человек и по ряду других причин проект не прошел.

В некоторых публикациях говорится, что на специальном заседании правительства в мае 1949 года рассматривались результаты испытаний Ил-28 и Ту-14 м, якобы, Сталин И.В. сделал выбор в пользу Ил-28. Но, судя по всему, это не соответствует действительности. На совещании, в частности, рассматривали вопрос о переделке самолетов под двигатели ВК-1.

Туполев, спустя три месяца, добился принятия решения в свою пользу. В подписанном в августе 1949 года Сталиным постановлении Совета министров, в частности, отмечалось о прекращении производства самолетов Ил-28 и подготовке серийного производства под выпуск бомбардировщика Ту-14 оснащенного двумя ВК-1.

Этим же постановлением предписывалось немедленно начать передачу комплекта планов и чертежей на серийный завод и сдать первые 5 серийных Ту-14 к сентябрю 1950 года. Таким образом, Туполев оказался в затруднительном положении: требовалось подготовить документацию на производство, не имея отработанного самолета.

Этим же постановлением предписывалось немедленно начать передачу комплекта планов и чертежей на серийный завод и сдать первые 5 серийных Ту-14 к сентябрю 1950 года. Таким образом, Туполев оказался в затруднительном положении: требовалось подготовить документацию на производство, не имея отработанного самолета.Тем временем Ил-28 с турбореактивным двигателем РД-45Ф, инициативно разработанный ОКБ Ильюшина, в феврале 1949 года начал испытания, во время которых показал неплохие результаты. К осени на Ил-28 Ильюшин установил двигатели ВК-1, серийное производство которого запустили на трех заводах.

На Ту-14 к сентябрю 1949 года произвели существенные доработки: вместо третьего реактивного двигателя установили кормовую стрелковую установку КДУ-81 оснащенную синхронным оптическим прицелом АСП-3П и герметичную кабину для стрелка-радиста. Для этого стабилизатор установили на нулевой угол и срезали нижнюю часть руля поворота. Демонтировали нижнюю и верхнюю огневые точки. В фюзеляже после этого осталась еще одна гермокабина, непонятного назначения.

Экипаж вновь сократился до 3 человек. Новый вариант был одобрен. Для ускорения работ использовался планер самолета "73", диаметр центральной и носовой частей фюзеляжа увеличили, корму удлинили на 400 мм. Увеличение бомбового отсека обеспечило подвеску бомб М-46. Также установили синхронный оптический прицел ОПБ-6ср и типовое бомбовое вооружение. На самолете было улучшено капотирование двигателей, что облегчило их техобслуживание.

В январе 1950 года закончились заводские испытания. Они оказались удовлетворительными, однако на государственных испытаниях было выявлено большое количество дефектов, подлежащих обязательному устранению. К ним относились, несоответствие требованиям ВВС углов обстрела кормовой установки и отсутствие у всех членов экипажа катапультных кресел.

ГК НИИ ВВС в третьем пункте заключения предприняли попытку спасти самолет и престиж фирмы. Отмечалось, что Ту-14 по летно-техническим данным соответствовал требованиям фронтового бомбардировщика. Самолет рекомендовался в серийное производство и на вооружение в вариантах торпедоносца и бомбардировщика с кормовой пушечной установкой имеющей требуемые углы обстрела и с устранением ранее выявленных дефектов...

На заводе №156 летом 1950 года на самолет установили доработанную кормовую установку, а также противообледенительные устройства крыла, воздухозаборников турбореактивных двигателей и хвостового оперения. Удлинение фюзеляжа на 430 мм в районе центроплана увеличило грузовой отсек, что, вероятно, преследовало далеко идущие цели. Под люком технического отсека установили воздушный тормоз, а также внесли ряд других изменений.

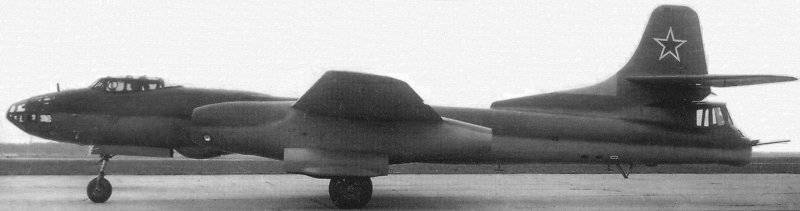

Испытания самолета, предъявленного в октябре 1950 года заказчику, завершились в январе 1951 года. Отмечалось, что по вооружению, объему оборудования, дальности Ту-14 с двигателями ВК-1 требованиям соответствует военно-воздушных сил и незначительно отличается от них по потолку и максимальной скорости. При этом Ту-14 проигрывал Ил-28 на 57 км/ч по максимальной скорости, его практический потолок был меньше на 1,3 км, имел худшие взлетно-посадочные характеристики, по скороподъемности проигрывал в 2 раза.

Испытания самолета, предъявленного в октябре 1950 года заказчику, завершились в январе 1951 года. Отмечалось, что по вооружению, объему оборудования, дальности Ту-14 с двигателями ВК-1 требованиям соответствует военно-воздушных сил и незначительно отличается от них по потолку и максимальной скорости. При этом Ту-14 проигрывал Ил-28 на 57 км/ч по максимальной скорости, его практический потолок был меньше на 1,3 км, имел худшие взлетно-посадочные характеристики, по скороподъемности проигрывал в 2 раза.Туполев, спасая самолет, обратился к военно-морскому флоту, делая упор на бомбоотсек, который обеспечивал подвеску авиационных мин и тепловых торпед, применявшихся малых и больших высот.

В результате сложных дипломатических вывертов и "политических" комбинаций в заключении по испытаниям возник следующий компромиссный пункт:

"Учитывая, что сегодня современного скоростного бомбардировщика, который позволяет осуществлять подвеску минно-торпедного вооружения, не имеется рекомендовать Ту-14 в серийное производство для вооружения авиации военно-морских сил с использованием на аэродромах, с взлетно-посадочной полосой длиной более 2500 м.

Ввиду большой взлетной дистанции и большой длины разбега, а также недостаточной скороподъемности самолет Ту-14 для использования в качестве фронтового бомбардировщика в военно-воздушных силах Советской армии не может быть рекомендован..."

Подобное решение было принято при совершенно очевидном факте: классические торпеды свой век уже отживали. Однако энтузиастов торпедного оружия еще было довольно много. В конце 1950 года на Ту-14 произвели очередные доработки: в бомбоотсеке был установлен торпедный мост, необходимые системы для подготовки/сброса торпед, в кабине штурмана установили прицел низкого торпедометания ПТН-50.

В НИИ-15 ВМС в январе 1951 года провели контрольные испытания. Ведущими по самолету назначили инженера Кухаренко В.Д., летчиков Сухомлина И.М. и Биба А.Г. Сначала испытания проводились на аэродроме ЛИИ, затем в Крыму. Вице-адмирал Кузнецов Н.Г., министр ВМС, и Преображенский Е.Н., командующий авиацией ВМС, в августе 1951 года подписали заключение с рекомендацией принять на вооружение Ту-14.

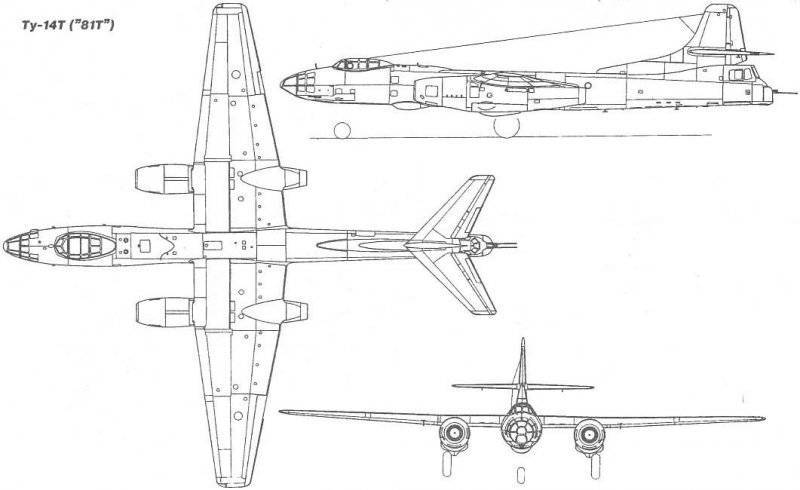

Как отмечалось ранее, серийное производство началось на заводе №39 в Иркутске. На самолете, предназначавшегося в качестве торпедоносца, несколько изменили переднее стекло кабины штурмана, для обеспечения использования торпедного прицела.

По данным МАП СССР иркутский завод с 1951 по 1953 годы построил 147 торпедоносцев Ту-14.

В составе морской авиации к началу 1951 года числилось 14 минно-торпедных авиаполков (это не обозначает, что они на самом деле такими являлись, поскольку некоторые части вооружались самолетами Пе-2). На Ту-14 было переучено пять авиаполков. В каждом из них по штату того времени должно было числится 30 самолетов. Фактически, каждый полк, кроме боевых самолетов, имелось 3 учебных Ил-28. Кроме того, некоторые полки являлись смешанными: одна эскадрильи на Ил-28 и две – на Ту-14Т.

Информация