Особенности управления казенными верфями Российской империи на рубеже веков. Кадры решают все.

В предыдущей статье я перечислил ряд документов, содержащих претензии в адрес Морского министерства по поводу некачественной и медленной работы предприятий Санкт-Петербургского порта: Нового Адмиралтейства и Галерного островка. Но, дабы уважаемому читателю не пришлось рыться в моих материалах, освежая память, позволю себе процитировать их еще раз:

1. Выводы военно-морского окружного суда о причинах, вызвавших гибель броненосца «Гангут» 12.06.1897 г.

2. Докладная записка о качестве постройки эскадренного броненосца «Сисой Великий» капитана 1-го ранга А.М. Абазы.

3. Отчет командующего Отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, контр-адмирала В.П. Мессера за кампанию 1897 г.

4. Всеподданнейший отчет за 1897 г. генерал-контролера департамента военной и морской отчетности А.Ф. Васильева.

5. Статья А.М. Токаревского «Искалеченные броненосцы», опубликованная в журнале «Новое время» за март-апрель 1898 г. (№№ 192-193).

Как же отреагировало на критику Морское министерство? Оно ее признало. И не просто признало, а попыталось исправить, насколько это было возможно.

Конечно же, не всё получилось так просто. Не нужно думать, что управляющий Морского министерства покорно посыпал голову пеплом. К примеру, П.П. Тыртов выразил несогласие с некоторыми доводами В.П. Мессера, изложенными в его отчете.

Так, по поводу чрезмерных сроков строительства эскадренных броненосцев «Петропавловск» и «Полтава» П.П. Тыртов отметил, что «в этом случае нельзя винить порт, у них тоже не готовы орудия и установки» (РГАВМФ. Ф.427. Оп.1. Д.251. Л.45.). Не думаю, что П.П. Тыртов был в данном случае искренним, ибо как-то сомнительно, что броненосцы долго строились исключительно по этой причине.

Просматривается попытка защитить честь мундира и в другом его ответе, по поводу быстрой постройки кораблей частными судостроительными заводами: «Бакан» тоже более 1,5 года опоздал сдачей. Заказанный в одно время с ним в Англии транспорт «Самоед» уже две навигации провел на Севере» (РГАВМФ. Ф.427. Оп.1. Д.251. Л.44.).

Такая аргументация П.П. Тыртова выглядит откровенным переваливанием с больной головы на здоровую. Конечно, можно и даже, наверное, нужно ругать частные заводы за то, что они не строят так быстро, как английские. Но разве это может оправдать казенное судостроение, которое строит еще дольше?

Лично мне кажется, что лишь одной своей резолюцией П.П. Тыртов возразил В.П. Мессеру по существу вопроса. На указание В.П. Мессером образцовых сроков постройки броненосного крейсера «Россия» управляющий Морским министерством совершенно справедливо ответил:

Попросту говоря, броненосный крейсер «Россия» был у Морского министерства в приоритете, все вопросы по нему решались в первую очередь, даже в ущерб иным кораблям, и денег на его строительство не жалели. Потому и отдавать всецело заслугу за его быстрое строительство Балтийскому заводу В.П. Мессеру ну вот никак не следовало.

Но даже несмотря на известную попытку сохранить лицо, управляющий Морским министерством все же признал другие упреки действительными и имеющими место. Что и следует из его резолюций, наложенных им на отчет В.П. Мессера 07.11.1897 г., которые мною будут приведены далее. Вот только...

Резолюции — это, конечно, хорошо, однако же есть глубокие сомнения в том, что за ними всенепременно должно было последовать улучшение дела. Потому что между строчками, выведенными начальственной рукой, и реальными действиями по изменению порядков на Галерном островке и в Новом адмиралтействе пропасть могла оказаться непреодолимой.

Да, документ В.П. Мессера не остался без внимания. Но дело могло ограничиться просто указанием доработать недостатки конкретных кораблей, упомянутых в отчете, без изменений в стиле работы Санкт-Петербургского порта – а ведь именно там следовало искать первопричину указанных недостатков. Что же до статьи А.М. Токаревского – полноте, да много ли людей читало «Новое время», в котором она была опубликована? В общем, ограничься дело рапортами А.М. Абазы и В.П. Мессера, да журнальными публикациями, П.П. Тыртов вполне мог замолчать и спустить на тормозах проблемы Санкт-Петербургского порта.

Но совершенно иное дело — всеподданнейший отчет за 1897 г. генерал-контролера департамента военной и морской отчетности А.Ф. Васильева, выписки из которого «в части, касающейся» были переданы П.П. Тыртову А.Ф. Васильевым лично. Игнорировать подобный документ даже для могущественного управляющего Морским министерством было небезопасно.

Прав ли я в оценке мотивов П.П. Тыртова или же ошибаюсь – вопрос дискуссионный. Как бы то ни было, он распорядился создать специальную комиссию для выработки мер по улучшению условий судостроения в Санкт-Петербургском порту. Первое заседание этой комиссии состоялось 3 декабря 1898 г., а всего их прошло 26. В декабре 1898 г. заседаний проведено было 11, в январе 1899 г. – 2, в феврале – 8, в марте – 3, в июне – 1, и, наконец, 20 июля 1899 г. комиссия собралась в последний раз.

Какие же проблемы были выявлены В.П. Мессером, А.М. Токаревским, А.Ф. Васильевым и членами вышеупомянутой комиссии? В этой статье я разберу сложности, касающиеся общего управления заводами и кадровых вопросов, а в следующей – вопросы организации производства, снабжения и качества работ.

Ремарка

Перед тем как приступить к делу, я должен довести до сведения уважаемого читателя, что работа над этой статьей подвергла мою жизнь нешуточной опасности. На меня постоянно нападал и буквально-таки душил… гомерический хохот.

Со времен описываемых порядков, царивших на промышленных предприятиях Санкт-Петербургского порта, прошло уже 127 лет. Но, читая о них, возникает стойкое дежавю. Все, ну вот буквально все проблемы, каковые будут перечислены ниже, вполне реально увидеть на промышленных предприятиях Российской Федерации и сегодня: не на первом, так на втором, не на втором, так на третьем.

Рыба гниет с головы

Очевидно, что за работу Санкт-Петербургского порта следовало спрашивать в первую очередь с лица, его возглавляющего. Таковым долгое время являлся контр-адмирал (с 1893 г. – вице-адмирал) В.П. Верховский.

По В.П. Мессеру и А.М. Токаревскому, одной из ключевых проблем, породившей множество других, стали совершенно ошибочные приоритеты В.П. Верховского в управлении Санкт-Петербургским портом. Последний возвел экономию в абсолют, к которому стремился сам и привил такое же отношение своим подчиненным. В результате руководство Санкт-Петербургским портом стремилось экономить на всем, пусть даже экономия эта будет копеечной и вредит делу. Экономия при В.П. Верховском стала наиважнейшей задачей, а дело быстрой и качественной постройки кораблей уже как бы и ушло на второй план.

В 1896 г. данная проблема разрешилась сама собой – В.П. Верховский оставил пост руководителя Санкт-Петербургского порта. По этому поводу А.М. Токаревский смотрел в будущее с осторожным оптимизмом: «Сменивший адмирала Верховского нынешний командир Санкт-Петербургского порта вице-адмирал де Ливрон (15 февраля 1897 г. – прим. авт.) мало-помалу разумными мерами, основанными на здравом взгляде и истинном понимании портового хозяйства, сглаживает следы прежнего режима...». Замечу, что это было действительно так, и де Ливрон действительно показал себя куда более рачительным руководителем. Но все же гением менеджмента сложно назвать и его, и, как будет показано далее, многое из «наследия В.П. Верховского» будет существовать еще спустя годы после описываемых событий.

Но все же, к величайшему счастью Санкт-Петербургского порта, в 1896 г. вице-адмирал В.П. Верховский ушел. Но, к глубочайшему горю Российского императорского флота, ушел он на повышение, возглавив Главное управление кораблестроения и снабжений (ГУКиС). Таким образом, дух всеподавляющей экономии, от которой страдал ранее один лишь Санкт-Петербургский порт, распространился теперь на все закупки Морского министерства.

Знакомо?

Да, это произошло в 1896 г., когда серьезных и массовых сигналов о плохой работе казенных заводов еще не было. Но вот казалось бы – когда в 1898 г. сам управляющий Морским министерством вынужден был признать недоработки В.П. Верховского в должности главы Санкт-Петербургского порта, ну хоть тогда-то над карьерой нерадивого вице-адмирала должны были сгуститься тучи? Ведь П.П. Тыртову явно не доставило удовольствия читать выдержки из всеподданнейшего отчета генерал-контролера департамента военной и морской отчетности! И комиссию пришлось создавать, каковой предстояло срочно разобраться и улучшить работу Санкт-Петербургского порта…

Умудренный жизнью читатель наверняка уже понял, к чему я клоню. Комиссию, призванную избавить Санкт-Петербургский порт от тяжелого наследия нерадивого и бестолкового вице-адмирала В.П. Верховского, возглавил (барабанная дробь)… Конечно же, опытнейший производственник и эффективный управленец вице-адмирал В.П. Верховский!

Обязанности руководителя – объективные трудности

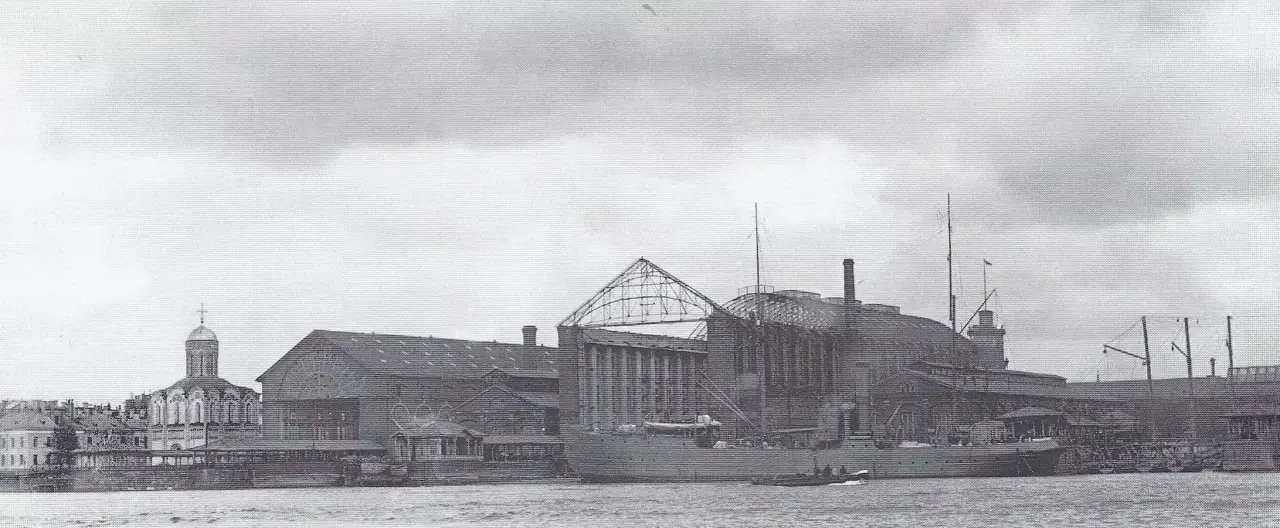

Справедливости ради отмечу, что объективно управлять Санкт-Петербургским портом было сложнее, нежели Балтийским заводом. Производственные мощности последнего размещались компактно, в то время как у Санкт-Петербургского порта они были разбросаны территориально, располагаясь в том числе и на нескольких островах. В состав Санкт-Петербургского порта входили и Новое Адмиралтейство, и Галерный островок, и Охтинская верфь, и Гребной порт, и Морской полигон (ЦГИА СПб. Ф. 1304. Оп. 1. Д. 1325. Л. 14–14 об.). Одних только зданий в ведении Санкт-Петербургского порта насчитывались 124.

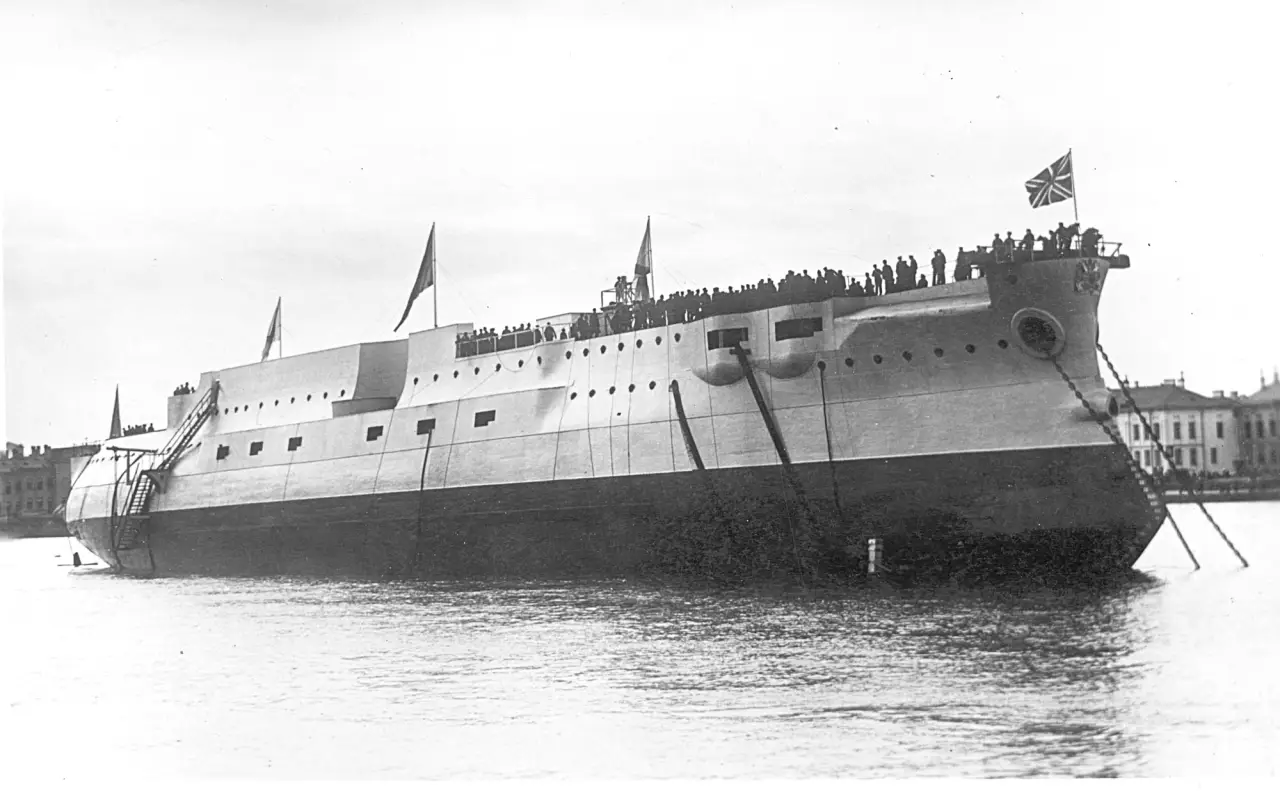

Новое Адмиралтейство

Балтийский завод, безусловно, производил куда большую номенклатуру изделий, нежели предприятия Санкт-Петербургского порта, вплоть до самостоятельного изготовления паровых машин броненосцев. В то же время Санкт-Петербургский порт, в соответствии со своим названием, был еще и портом: в задачи его командира входило управление и портовым хозяйством, и перевозками. Кроме того, порт обязан был осуществлять текущий ремонт порядка 50 катеров начальствующих лиц, а также императорских яхт.

Попросту говоря, у командира Санкт-Петербургского порта было множество обязанностей, не связанных с военным судостроением. Он контролировал перевозки грузов из Санкт-Петербургского порта во все порты. С декабря по примерно середину апреля каждого года мастеровые порта отвлекались на ремонтные работы над начальственными плавсредствами. И уж понятно, что работы на императорских яхтах стояли у командира в высшем приоритете: не зря в стенограмме одного из совещаний указано: «одну яхту можно сравнить с 2 броненосцами», хотя к этому пункту и имелось вопросительное примечание. Балтийскому заводу также приходилось иной раз заниматься такого рода ремонтами, но объем их был меньше.

Кроме того, командир Санкт-Петербургского порта находился более «на виду» у руководства. Если начальника Балтийского завода управляющий Морским министерством приглашал на доклад лишь по вопросам судостроения, то командир Санкт-Петербургского порта отвечал дополнительно по широкому спектру иных вопросов.

Очевидно, что большее количество дел, которыми должен был заниматься командир Санкт-Петербургского порта, требовало и большего количества помощников и заместителей, каковым можно было бы делегировать полномочия. Увы, ничего такого в Санкт-Петербургском порту не имелось.

Ошибки в приоритетах

Начальник Балтийского завода занимался исключительно судостроением. В его распоряжении находились помощники, которые, не управляя производственными процессами напрямую, осуществляли общий надзор: контролировали порядок на территории завода, в мастерских и на верфях. По судостроительным же вопросам начальник Балтийского завода опирался на орган, именуемый правлением.

Правление Балтийского завода состояло из людей, в большинстве своем уже почтенного возраста, заканчивающих службу и оттого многоопытных. Впрочем, это не означало, что в состав правления не могли попасть сравнительно молодые, но талантливые служащие. Собиралось правление как минимум раз в неделю, но иногда и чаще, решало самый широкий спектр вопросов, включая организацию производства и условия труда.

В целом, подобная организация позволяла выстроить вполне эффективное управление предприятием.

Руководство Санкт-Петербургским портом было организовано куда хуже. Его командир был буквально завален текучкой, срочной перепиской и прочим, чем он и занимался по 11–12 часов в сутки с 7–8 утра до вечера. «Для него нет и праздников с 24 часами свободного времени» (ЦГИА СПб. Ф. 1304. Оп. 1. Д. 1325. Л. 21 об.–22 об.). Старшие помощники командира Санкт-Петербургского порта занимались исключительно кабинетной работой: вели переписку, финансовую и материальную отчетность. Иными словами, высшее руководство Санкт-Петербургского порта занималось множеством дел, кроме, собственно, судостроения — самого важного дела, ради которого и создавались Новое Адмиралтейство и Галерный островок. Организация последнего едва не целиком была отдана на откуп строителей кораблей. А как они управляли постройкой?

Единоначалие? Нет, не слышали

Строительство корабля представляет собой сложнейший процесс, которому требуется руководитель. Таковым являлся строитель корабля — корабельный инженер, под руководством которого, собственно, и велось строительство.

И совершенно логично было сделать так, чтобы строитель корабля управлял постройкой, что называется, «от» и «до», то есть от самого начала работ до сдачи корабля заказчику, как это делалось на Балтийском заводе. Но не в Санкт-Петербургском порту. Там практиковалось в высшей степени странное разделение труда: стапельными работами командовал один строитель, а после спуска корабля на воду на его достройку назначался другой. Что и было отмечено в отчете В.П. Мессера как серьезнейший недостаток.

Безусловно, смены строителей случались и на Балтийском заводе. Но там это было продиктовано болезнью или иными объективными и уважительными причинами, не позволяющими корабельному инженеру закончить строившийся под его руководством корабль. А в Санкт-Петербургском порту, с учетом обязательной смены строителя при достройке и чрезмерно растянутых сроков строительства, доходило до того, что, например, канонерская лодка «Храбрый» создавалась под руководством пяти строителей кораблей!

Кстати сказать, управляющий Морским министерством П.П. Тыртов в этом вопросе полностью согласился с В.П. Мессером и начертал на его отчете: «Совершенно верно, и смена строителей до окончания корабля не должна быть» (РГАВМФ. Ф.427. Оп.1. Д.251. Л.71.).

Наказание невиновных и награждение непричастных

Ничем не обоснованная, ненужная смена строителей после спуска корабля усугублялась в корне ошибочной их мотивацией. Считалось чрезвычайно важным построить корпус корабля и спустить его на воду. За это строителю корабля полагалась прибавка к жалованию и повышенная «пенсия» — что это такое, я не понял, но, по всей видимости, какая-то единовременная бонус-выплата. В то же время работы по достройке никак не поощрялись (отчет В. П. Мессера).

К чему такое приводило? Опытные строители стремились получить руководство стапельным периодом корабля, а достройка часто доставалась более молодым и менее квалифицированным корабельным инженерам. Кроме того, очевидно, что подобная система мотивировала строителя корабля на стапельном периоде строительства «гнать вал», не обращая особого внимания на качество, ведь за все последующие проблемы, связанные с испытаниями и приемом в казну, он уже не отвечает!

Вот так и получалось, что «строителю корпуса корабля» было выгодно «тяп-ляп» слепить этот самый корпус и спустить его на воду, получив за это хорошие деньги. Но затем проблемный корабль попадал в руки менее квалифицированного строителя, которому и приходилось отдуваться за все ранее допущенные огрехи. Причем материально он за это никак не поощрялся.

Управляющий Морским министерством счел такую критику более чем обоснованной и, в числе прочего, указал в своей резолюции: «...На будущее время я награды эти буду назначать не иначе как в полном изготовлении судна и после опробования его» (РГАВМФ. Ф.427. Оп.1. Д.251. Л.47.).

Платить рабочим? Что за нонсенс!

Расценки рабочих Балтийского завода были весьма высоки. Я не сумел выяснить, как обстояли дела в 1898 г., но чуть позднее, во время строительства эскадренного броненосца «Александр III», отмечалось, что большинство рабочих специальностей получало максимальные ставки среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Расценки казенных верфей для рабочих, наоборот, были занижены не только относительно Балтийского завода, но и вообще от существовавших по городу в целом. Соответственно, качество рабочих Санкт-Петербургского порта уступало не только Балтийскому заводу, оно, по всей видимости, оказалось ниже среднего уровня по Санкт-Петербургу. На этот недостаток обратил внимание А. М. Токаревский в статье «Искалеченные броненосцы», и управляющий Морским министерством П. П. Тыртов вполне согласился с ним:

Кадры решают все

Эта гениальная мысль И. В. Сталина, высказанная им в мае 1935 года, руководством Санкт-Петербургского порта совершенно не осознавалась.

Балтийский завод не просто платил своим рабочим и мастерам отличные деньги, но еще и брал контракты так, чтобы обеспечить равномерную загрузку своих производственных мощностей на долгие годы. Лучшая зарплата, каковую можно было получить рабочему в Санкт-Петербурге, уверенность в завтрашнем дне – неудивительно, что Балтийский завод сформировал мощнейший трудовой коллектив из лучших рабочих Санкт-Петербурга и с минимальной текучкой кадров.

В противовес этому руководство Санкт-Петербургского порта относилось к своим рабочим как к легко возобновляемому ресурсу. Вместо того чтобы позаботиться о равномерной загрузке, оно просто и массово увольняло рабочих, когда работы для них не было (ЦГИА СПб. Ф. 1304. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6 об.-10). И так же массово нанимало, когда работа появлялась. Очень экономно, не правда ли?

В сочетании с низкими зарплатами подобный подход, естественно, приводил к тому, что на Галерный островок и Новое Адмиралтейство шли в лучшем случае люди непрофессиональные и случайные, а в худшем — плохие работники, которые не могли устроиться куда-то еще. Разумеется, ни о каком трудовом коллективе, ни о какой слаженности и эффективности работы и речи идти не могло.

Дело мастера боится

В подчинении у строителей кораблей Санкт-Петербургского порта находились помощники корабельных инженеров и так называемые «указатели», которых можно рассматривать как некий аналог современных мастеров (на заводе – мастеров цеха). У строителей Балтийского завода помощников корабельных инженеров не числилось, они обходились мастерами.

Но мастер Балтийского завода — это рабочий, хотя и не имевший соответствующего образования, зато обладавший огромным опытом. Мастера Балтийского завода легко читали чертежи, им можно было поручать административные обязанности, такие как проверка рабочих. В то же время нанимаемые указатели Санкт-Петербургского порта представляли собой людей непрофессиональных и не имеющих опыта в судостроении, зачастую случайных, руководству неизвестных и сомнительных в моральном отношении. И тут остается только поддержать В. П. Верховского, который, уже в бытность свою главой комиссии для выработки мер по улучшению условий судостроения в Санкт-Петербургском порту, вполне справедливо говорил о том, что попытка поставить их над рабочими приведет лишь к тому, что указатели станут злоупотреблять своим положением, вымогать у рабочих взятки и т. д. и т. п.

Но не мастерами едиными… Изучив сложившееся положение дел, Комиссия для выработки мер по улучшению условий судостроения в Санкт-Петербургском порту пришла к выводу, что для выполнения своих обязанностей у строителя недостаточно «технического, чертежного и административного состава в непосредственном подчинении».

И снова - неправильное распределение функций

Положение усугублялось еще одним управленческим казусом. Как уже говорилось выше, командир Санкт-Петербургского порта занимался многим, но вот кораблестроением — едва не в последнюю очередь, оно было во многом отдано на откуп строителям корабля. Сам командир порта при этом был настолько занят, что попасть к нему на прием было очень трудно не только строителям, но даже его же старшим помощникам.

Но при этом строитель корабля не управлял наймом и увольнением рабочих и указателей, эта прерогатива оставалась за командиром Санкт-Петербургского порта. Комиссия признала «отсутствие права судостроителя нанимать произвольное число мастеровых и назначать им произвольную плату» одной из ключевых проблем казенного судостроения.

Выводы

Любой, кто работал на заводах, отлично знает, насколько важен рабочий коллектив и как необходимо грамотное руководство предприятием. При этом отсутствие одного до некоторой степени может быть компенсировано наличием другого. Толковая команда управленцев разумными мерами способна постепенно решить проблемы низкой квалификации и дисциплины рабочих. И наоборот, сильный и слаженный рабочий коллектив своим трудом и профессионализмом до известной степени может уменьшить потери от безграмотных решений руководства.

Однако, как свидетельствуют вышеизложенные факты, в 1898 г. Санкт-Петербургский порт не имел ни грамотного руководства, ни сильного трудового коллектива. Безусловно, с приходом в феврале 1897 г. вице-адмирала де Ливрона дело потихоньку стало улучшаться. Но Санкт-Петербургский порт представлял собой крупный конгломерат предприятий, по сути – целый холдинг, и даже действуя самым энергичным образом, невозможно было исправить его недостатки единомоментно. Де Ливрон же, очевидно, вовсе не действовал энергичным образом, а шел по пути постепенных улучшений: именно поэтому ключевые проблемы казенных заводов оставались актуальными даже и в начале 1899 г.

Собственно говоря, по имеющейся информации, они сохранялись и много позже. Свидетельством тому станут процессы, документированные при строительстве «Бородино» — следующего после «Осляби» эскадренного броненосца, заложенного Санкт-Петербургским портом.

Так, А. Р. Кудрявский приводит результаты двух комиссионных проверок сотрудников Санкт-Петербургского порта, проведенных в ходе достройки «Бородино». В ходе одной проверки помощника строителя, который в тот день должен был лично управлять производственным процессом, на объекте не обнаружено, причем отсутствовал он весь день. Попытки разыскать его, в том числе и на квартире, где тот проживал, не увенчались успехом. В другой раз комиссия появилась в день получки рабочих. За этим процессом должны были наблюдать и управлять им все шесть «указателей», каковым должно было в тот день находиться на рабочем месте. Однако же из шестерых явилось только трое, причем один был изрядно навеселе. С потоком рабочих «указатели» не справились, отчего произошла нешуточная давка – 8 окон помещения, в котором осуществлялась выдача получки, были выдавлены и выбиты.

Конечно, какие-то такие случаи, наверно, могли происходить и на Балтийском заводе, и, может быть, комиссиям Санкт-Петербургского порта просто «повезло» проводить свои проверки именно в те дни, когда творилось форменное безобразие? Такое возможно. Но есть один факт, который ставит под большое сомнение качество рабочих Санкт-Петербургского порта, а равно и эффективность управления ими.

Эскадренный броненосец «Бородино» был спущен на воду в августе 1901 г. и вскоре был переведен к стенке Общества Франко-русских заводов. Там корабль простоял весьма долго и, после установки котлов и машин, возобновил достройку на Галерном островке в июле 1902 г. В Кронштадт же «Бородино» ушел, как я понимаю, в апреле 1904 г. Таким образом, достройка корабля после его спуска на воду силами Санкт-Петербургского порта за минусом времени на установку машин составила 1 год и 10 месяцев.

В то же время эскадренный броненосец «Князь Суворов» был спущен на воду в сентябре 1902 г., а перешел в Кронштадт в мае 1904 г. Следовательно, его достройка силами Балтийского завода заняла 1 год и 8 месяцев. Получается, что работы на «Князе Суворове» велись с существенно большей интенсивностью – мало того, что управились на 2 месяца быстрее, так, что куда более важно, в этот же срок еще и котлы с машинами установили, в то время как на «Бородино» приступили к достройке только после того, как последние уже заняли свое место.

Однако же, по данным в 1903 г., на эскадренном броненосце «Бородино» в среднем ежедневно работало 592 мастеровых, в то время как на «Князе Суворове» всего только 302. То есть производительность труда рабочих Балтийского завода оказалась почти двукратно выше, чем у Санкт-Петербургского порта, а с учетом большего объема работ – еще выше. Что, собственно, отлично иллюстрирует, насколько качество управления и кадровый состав Санкт-Петербургского порта уступали таковым у Балтийского завода.

На этом описание ошибок кадровой политики и распределения обязанностей мною закончены. Перейдем теперь к иным недостаткам Санкт-Петербургского порта.

Продолжение следует…

Информация