О причинах, по которым качество постройки «Осляби» могло оказаться ниже ожидаемого

В предыдущей статье я рассмотрел недостатки организации управления Санкт-Петербургским портом и его кадровые проблемы. Но, увы, перечень проблем казенных верфей данного предприятия отнюдь не исчерпывался.

Длительное согласование чертежей

Сложно сказать, в силу каких причин Морской Технический Комитет мог задерживать согласование чертежей на месяцы, а иногда и на годы (по В.П. Мессеру). Конечно, сказывалась нехватка штата при взрывном росте кораблестроения, но не настолько же!

Безусловно, несвоевременное получение чертежей затрагивало не только казенные верфи Санкт-Петербургского порта. От них страдал и Балтийский завод, и прочие судостроительные предприятия. Поэтому я бы не стал упоминать об этой проблеме, общей для отечественного судостроения тех лет, если бы не один нюанс. Хронические опоздания чертежей, в сочетании с проблемой дробления заказов, о которой будет сказано ниже, могли иметь более серьезные последствия на предприятиях Санкт-Петербургского порта, чем на прочих.

Чрезмерная экономия на закупках

Копеечная экономия, ставшая «визитной карточкой» Санкт-Петербургского порта при В.П. Верховском, выражалась во многих аспектах. В том числе и в том, что заказы на сложные корабельные системы для боевых кораблей дробились между несколькими частными контрагентами. Попросту говоря, Санкт-Петербургский порт всегда стремился заказывать, где дешевле, и если некую систему выгоднее было заказывать по частям разным производителям, то так и делалось. К примеру, водоотливная система эскадренного броненосца «Петропавловск» изготавливалась аж 8 (восемью) производителями, из которых было 5 частных и 3 казенных предприятия. В результате корабль даже и на 12-часовую пробу машин ходил со все еще не установленной водоотливной системой и без пожарных средств (РГАВМФ. Ф.499. Оп.1. Д.109. Л.6.).

Но самое печальное вовсе не в том, что такой подход провоцировал срыв сроков поставки. А в том, что при таком дроблении заказов отдельные части разных поставщиков могли не сойтись друг с другом при сборке, причем эти риски возрастали из-за запаздывающего согласования чертежей МТК. В конце концов, производитель, которому заказан агрегат, всегда будет озабочен тем, чтобы его части сходились друг с другом, даже если ему и не хватает каких-то чертежей, или же в них есть неясность или ошибка. И наоборот, если части агрегата заказаны разным производителям, то, конечно же, соединение их в единое целое становится головной болью заказчика.

А как быть, если собранный агрегат не отвечает требованиям флота и не может быть принят в казну? В каких-то случаях, конечно, виновник будет очевиден, но в других — нет, так как поставщики, естественно, «не щадя живота своего» будут доказывать, что как раз их-то детали и агрегаты работают идеально. И если система не работает в целом, то в этом виновны узлы и детали других поставщиков или же некачественная сборка.

П.П. Тыртов распорядился, чтобы новый командир Санкт-Петербургского порта прекратил эту порочную практику и не дробил более заказов на одну систему между разными предприятиями. К сожалению, строгость указаний главы Морского министерства, похоже, смягчалась необязательностью их исполнения, поскольку П.П. Тыртов отметил также, что подобное требование он уже выдвигал предшественнику вице-адмирала де Ливрона на посту командира Санкт-Петербургского порта — В.П. Верховскому. И, очевидно, указание П.П. Тыртова В.П. Верховским выполнено не было.

Сапожник без сапог

В некоторых случаях сложно понять причину, по которой в Санкт-Петербургском порту возникла та или иная оплошность. К примеру, были случаи задержки работ по такой прозаической причине, что для строительства корабля не хватало заклепок.

Проблема странная, поскольку производство этих самых заклепок осуществлялось мастерскими Санкт-Петербургского порта, при том что сам процесс производства явно несложен. Однако ж на поверку выяснилось, что эти самые мастерские выполняют массу заказов других портов, а для собственного потребления делать нужные объемы не успевают. В итоге заклепки приходилось заказывать другим, частным предприятиям, и вот те-то иной раз и срывали сроки их поставок. Казалось бы, очевидно, что надо было или увеличить производительность собственных мастерских, или же, по крайней мере, ограничить продажу заклепок на сторону, но нет, Санкт-Петербургский порт шел своим путем. Заработать на поставке на сторону — святое дело, а если строительство от этого будут простаивать, ну что ж, так ведь не в первый раз.

О водонепроницаемости

Вернемся к отчету командующего Отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, контр-адмирала В.П. Мессера за кампанию 1897 г. Корабли частных заводов, по В.П. Мессеру, проходили испытания на водонепроницаемость быстро и успешно. А вот кораблям казенных верфей требовалась длительная подготовка. На «Петропавловске», к примеру, подготовка правого кормового кочегарного отделения к «экзамену» длилась несколько недель! Однако же и когда подготовили, то воды удалось закачать всего только на 5 футов 11 дюймов (1 м 83,4 см) — дальше уровень воды не поднимался, ибо она уходила в соседнее отделение.

На броненосце «Севастополь», даже и после устранения выявленных ранее недостатков, при испытаниях водонепроницаемости:

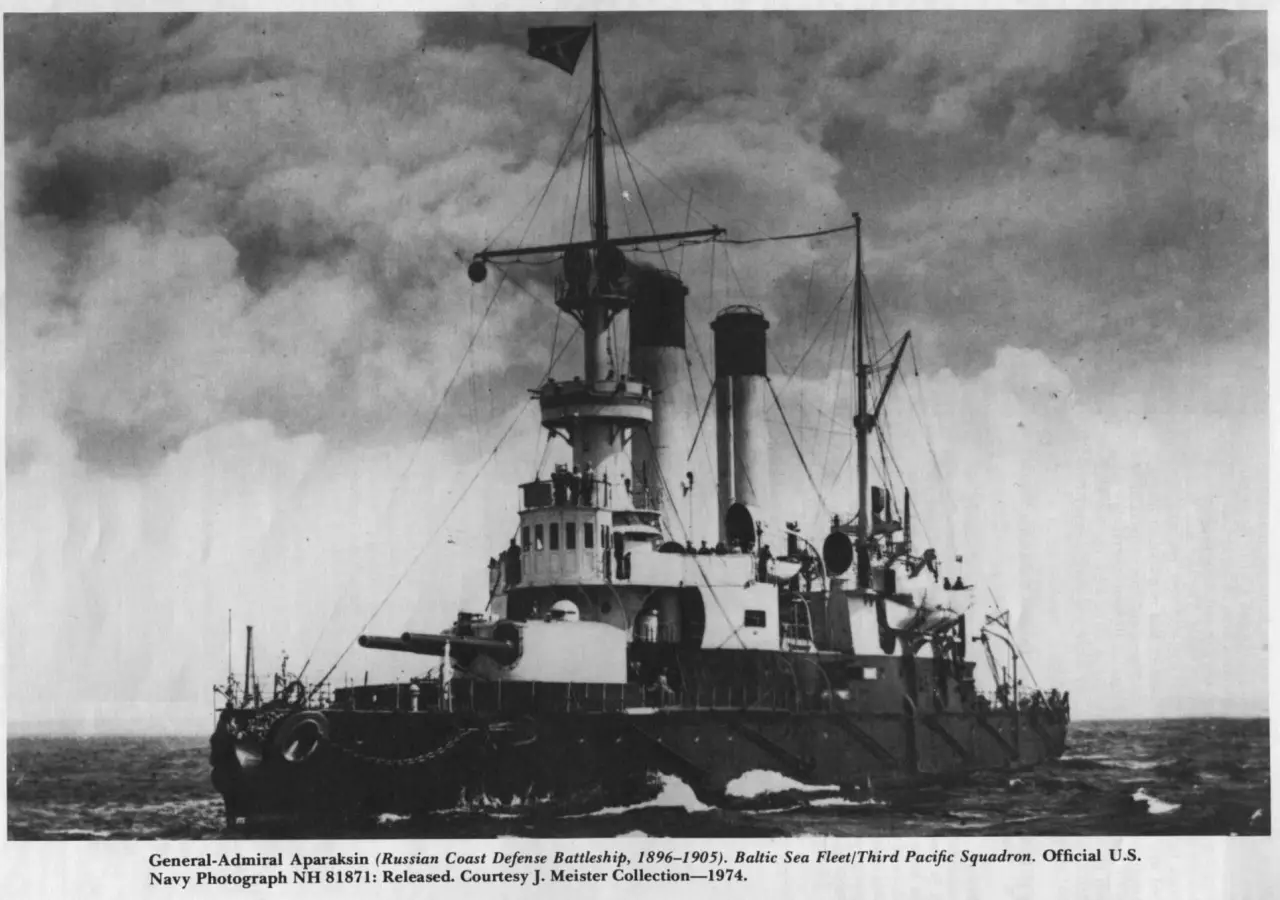

Из всех кораблей казенной постройки, оказавшихся в Отряде Балтийского моря, только «Генерал-адмиралу Апраксину» пробы на водонепроницаемость удались. Но произошло это лишь потому, что у него угольные ямы решено было приспособить для хранения нефтяного топлива (да, предполагалось, что этот броненосец береговой обороны сможет ходить и на нефтяном отоплении) и потому прочеканивались с особой тщательностью. А вот на «Адмирале Сенявине» еще до испытаний при осмотре обнаружено было 31 отверстие под заклепки... забитые деревянными пробками. А что такого? И так сойдет.

Большое количество непрочеканенных швов и отсутствующих заклепок отмечалось В.П. Мессером на канонерской лодке «Храбрый». Причем он оговаривал особо, что на данный момент многие такие недостатки искоренить уже нельзя, так как после монтажа механизмов, вооружения и т.д. доступ ко множеству швов и заклепок более невозможен.

Проблема, прямо сказать, вопиющая, и на нее Морское министерство отреагировало весьма обстоятельно. Первой причиной усиления внимания к вопросам непотопляемости стала гибель «Гангута». С. О. Макаров, и ранее неоднократно ставивший вопрос об испытании переборок наливом воды в отсеки, после катастрофы написал письмо управляющему Морским министерством П. П. Тыртову. Разработанную на основе его предложений инструкцию рассмотрели на заседании МТК 10 февраля 1898 г. и утвердили 22 апреля того же года. Старший помощник главного инспектора механической части флота В. И. Афанасьев писал после этого С. О. Макарову: «Злополучный «Гангут» был тою дубиной, под ударами которой признали, наконец, правильность Ваших требований».

В результате изысканий А. Рытика мы знаем, что эскадренный броненосец «Ослябя» испытания на водонепроницаемость успешно прошел. Благодаря работе А. Р. Кудрявского достоверно известно, что броненосец «Бородино», строившийся на той же верфи, что и «Ослябя», не имел проблем с прохождением испытаний на водонепроницаемость. Следовательно, правильно будет предполагать, что при постройке «Осляби» Санкт-Петербургскому порту удалось в известной степени преодолеть проблемы с качеством чеканки швов и деревянными «заглушками» вместо заклепок.

Это все подрядчик, а мы – не виноватые!

К сожалению, многие организационные проблемы Санкт-Петербургского порта не были решены даже и в начале ХХ века. В качестве примера приведу некоторые нюансы достройки эскадренного броненосца «Бородино». Общеизвестно, что его строительство изрядно затянулось в сравнении с почти однотипными «Императором Александром III» и «Князем Суворовым», каковые строились на Балтийском заводе. Причин тому было много, но не последнее место среди них занимали заведомо ошибочные управленческие решения, принимаемые руководством Санкт-Петербургским портом.

Строительство «Бородино», как, собственно, и ряда других кораблей казенных адмиралтейств, проводилось по следующей схеме. Сперва шел стапельный период, затем – спуск корабля на воду и достройка у стенки. Но на определенном этапе этой достройки корабль буксировали к стенке Общества Франко-Русских заводов, где на него устанавливали машины и котлы, а затем вновь возвращали Галерному островку или же Новому Адмиралтейству. По прошествии некоторого времени уже почти построенный корабль убывал в Кронштадт, где и осуществлялась окончательная его доводка.

Ну вот в случае с «Бородино» корабль был передан Франко-Русскому заводу с неготовыми фундаментами под машины и котлы. То есть в состоянии, в котором Франко-Русский завод не имел технической возможности производить монтаж энергетической установки.

Результатом стало то, что Санкт-Петербургскому порту, чтобы доделать фундаменты, пришлось выбирать материалы, лежащие на его складах, транспортировать их на территорию Франко-Русского завода, гонять туда рабочих и доводить фундаменты до ума уже там. Всё это крайне замедлило работы на броненосце, потому что, несмотря на вроде бы не столь уж большую удаленность (Франко-Русский завод находился, по сути, между Галерным островком и Новым Адмиралтейством), доставка туда металла стала тем еще ребусом. Лучше всего замедление характеризует тот факт, что средняя суточная постановка стали упала в этот период до 40% нормы и менее, и всё это задерживало ввод корабля в строй.

Безусловно, процесс шел бы намного быстрее, если б «Бородино» оставался у стенки Нового Адмиралтейства. Почему же этого не было сделано? Подозреваю — исключительно из желания переложить очередной срыв сроков сдачи корабля с Санкт-Петербургского порта на Общество Франко-Русских заводов. Все дело в том, что на момент описываемых событий энергетическая установка «Бородино» еще была не готова, и об этом было известно МТК. И получается, что если броненосец подан под монтаж энергетической установки, а она еще не готова, то виноват, конечно же, Франко-Русский завод. А что сам броненосец не готов для установки машин и котлов, ну так это можно и замять для ясности, не так ли?

Планировать производственные мощности? Вот еще!

После того как машины и котлы были на «Бородино» установлены, его вернули для достройки. Но не Новому Адмиралтейству, которое его строило, а на Галерный островок. Мотивация была такая, что Новое Адмиралтейство и так занято, а на Галерном достраивается другой броненосец типа «Бородино» — «Орел». И раз так, то достраивать два однотипных корабля этому предприятию будет проще.

На самом деле, это оказалось совершенно не так. Площади Галерного островка никак не обеспечивали достройку двух броненосцев одновременно. Доходило до того, что броню для двух броненосцев приходилось сваливать в общие кучи вперемешку. Затем, чтобы достать нужные бронелисты, скажем, для «Бородино», нужно было поднимать и переносить не нужные в настоящий момент бронеплиты «Орла», потому что одни оказались погребены под другими. И вот казалось бы – что, нельзя было позаботиться о расширении территории немножко заранее? В России-матушке земли не хватало, или как?

Многие, очень многие сложности в реализации крупной судостроительной программы, многие узкие места были очевидны заранее, и руководство Санкт-Петербургского порта имело достаточно времени, чтобы устранить их. Но этого, увы, не делалось. Хуже того. Иногда, даже когда проблема вставала, так сказать, в полный рост, вместо того чтобы решать ее, Санкт-Петербургский порт занимался странным.

На Галерном островке и «Орел», и «Бородино» получали свою броню: именно там она устанавливалась и подгонялась к другим бронеплитам. Очевидно, что без мощного кранового хозяйства здесь никуда. Особенно с учетом необходимости выполнения описанных выше излишних работ, каковых можно было бы избежать, прояви руководство Санкт-Петербургского порта должную распорядительность. Но не проявило. Казалось бы, в сложившихся обстоятельствах самый крупный, 70-тонный кран, имевшийся в единственном экземпляре, должен был работать «не покладая рук» 24/7. Так нет же – оборотистое руководство завода умудрялось по сходной цене периодически сдавать этот кран в аренду частным заказчикам. Это ж выгода какая! А если броненосцы в это время простаивали, ну так это дело житейское.

Есть бумажка – чист как голубь. Нет бумажки – пропал, как швед под Полтавой!

В нашей истории казенные предприятия очень часто становились очагами, в которых пышным цветом расцветала бюрократия. Комиссия отмечала, что портовое счетоводство и отчетность в Санкт-Петербургском порту переусложнены, а процедуры выдачи материалов со складов в производство излишне затянуты. Кроме того, в выводах Комиссии было указано, что часто передавалось меньшее количество материалов, чем запрашивалось, хотя оснований для этого не было.

Механизация

Одним из важных недостатков Санкт-Петербургского порта в сравнении с Балтийским заводом была «нехватка механических средств и деятельности портовых мастерских». Возможно, большая разница в численности рабочих, занимавшихся достройкой эскадренных броненосцев «Бородино» (592 мастеровых, Санкт-Петербургский порт) и «Князь Суворов» (302 мастеровых, Балтийский завод), о которой я писал в предыдущей статье, в какой-то степени обусловлена нехваткой механизации их труда. Но это всё же сомнительно, так как речь шла о работах, выполняемых непосредственно на кораблях, где механизировать что-то в конце 19-го века было не так уж легко. Скорее, речь здесь идет о недостаточной механизации работ в мастерских. Опять же, если я и ошибаюсь, и некие средства механизации действительно могли резко сократить количество мастеровых, привлекаемых к достройке боевых кораблей, то отсутствие таких средств являлось грубым недосмотром руководства Санкт-Петербургского порта.

Проблемы явные, проблемы тайные

На мой взгляд, основными проблемами Санкт-Петербургского порта, влияющими на качество построенных им кораблей, стали:

1. Неправильно выстроенное управление верфями и в том числе — совершенно ошибочная мотивация строителей кораблей, ведущая к тому, что главное — корабль на воду спустить, а уж там хоть потоп.

2. Невысокое качество рабочей силы, обусловленное низким уровнем заработной платы и ограниченными возможностями строителя корабля управлять находившимися в его распоряжении мастеровыми.

3. Отсутствие института мастеров или же инженерно-технических работников, способных их заменить, в подчинении строителя корабля.

4. Чрезмерное дробление заказов, когда отдельные комплектующие, узлы и агрегаты для одной сложной системы заказывались множеству различных производителей.

5. Стремление минимально снизить цены поставщиков, что должно было повлечь за собой поставку некачественных материалов.

Первые три причины обуславливают низкую культуру производства, а она, в свою очередь, – неизбежный и многочисленный брак и низкое качество продукции в целом.

О культуре производства

В качестве примера приведу один случай из личного опыта. Вскоре после моего выхода на работу на завод вернули некий агрегат по гарантии. «Вскрытие» показало, что более 2/3 деталей собственного изготовления, из которых собран данный агрегат (речь идет о деталях, изготовленных на заводе), не соответствуют установленным стандартам и техническим условиям. Причем отклонения настолько велики, что по большей части исключали возможность исправления дефектов. Большинству деталей собственного производства требовалась не доработка, а замена.

При этом на заводе во время производства и сдачи агрегата действовал ОТК, перед передачей продукции заказчику обязательно проводились ее испытания. Данный агрегат все это успешно прошел, но в дальнейшем вышеперечисленные нарушения привели к выходу его из строя уже через несколько месяцев эксплуатации.

Нерадивость вопиющая. И ладно бы этот агрегат был каким-то новым изделием, серийный выпуск которого завод еще не освоил. Нет! Речь шла о конструкции, которую предприятие выпускало с 70-х годов прошлого столетия и выпускало успешно. Что же случилось? Ответ очень прост.

На заводе длительное время была очень низкая заработная плата, отчего молодые рабочие, если и появлялись, то, набив руку и получив опыт, уходили за лучшей долей на другие предприятия. Производство держалось на «старичках» - рабочих, заставших еще советские времена, всю свою жизнь посвятивших заводу и не мысливших себя без него. Но таких было не слишком много и в какой-то момент они по тем или иным причинам покинули завод. Кто-то спился, но в основном - на пенсию. А смену для них «эффективные менеджеры» не вырастили. За проблемы со сроками производства продукции и ее качеством они предпочитали наказывать и увольнять ИТР цехов, отчего последние профессионалы уровня от мастера до начальника цеха также распрощались с заводом.

Потом-то, конечно, спохватились, и зарплату подняли до рыночного уровня, да только поезд уже ушел. Да, рабочие на завод пошли, но коллектива, традиций, наставничества, толкового руководства в цехах – ничего этого не осталось. Вот так завод, несколько десятилетий производивший качественные и надежные изделия, в какой-то момент просто разучился это делать.

И такие сложности существуют не на одном каком-то предприятии. Я видел множество сходных проблем у смежников. Скажем, некий поставщик много десятилетий делал емкости, и всё было хорошо. Но с некоторых пор начал поставлять совершеннейший брак, который видно, что называется, невооруженным глазом. Не то что химические пробы, но самый простой замер геометрии штангенциркулем показывает недопустимые отклонения – и всё бы ничего, только емкость эта по ГОСТу должна выдерживать давление в несколько сотен атмосфер. Другой поставщик, «собаку съевший» на электродвигателях, поставляет их партию – и три двигателя из четырех «заканчиваются» на стенде на приемочных испытаниях. Всё бы ничего, если бы эти двигатели впоследствии не должны были стать частью агрегата, предназначенного для подводной лодки…

Самая страшная проблема заключается в том, что далеко не всегда некачественную продукцию можно «разъяснить» на приемочных испытаниях. Часто низкая культура производства приводит к тому, что покупатель получает вполне работающее изделие, вот только срок его использования сокращается много ниже гарантийного. То есть все сдаточные и приемные испытания изделие пройдет и даже какое-то время проработает без нареканий, но затем начнутся сложности.

О строительстве «Осляби»

Как известно, Новое Адмиралтейство начало стапельные работы по постройке эскадренного броненосца «Ослябя» 14 октября 1895 г., а спуск корабля на воду состоялся 27 октября 1898 г. В то же время Комиссия для выработки мер по улучшению условий судостроения в Санкт-Петербургском порту начала свою работу только 3 декабря 1898 г., то есть уже после спуска «Осляби» на воду.

При этом ни в коем случае не следует считать, что за время работы Комиссии, с декабря 1898 по июль 1899 гг., проблемы Санкт-Петербургского порта были решены, а недостатки в работе – устранены. Как было показано выше, проблемы с качеством мастеровых, организацией производства и т.д. существовали много позже, даже и в 1903 г., когда «Ослябя» был уже достроен и передан флоту.

Безусловно, в период 1899–1903 гг. предприятия Санкт-Петербургского порта улучшили свою работу. Но все-таки качество рабочей силы, культура производства, управление Нового Адмиралтейства и Галерного островка были куда хуже, нежели на Балтийском заводе, а чрезмерная экономия на закупках приводила к тому, что и качество приобретаемых у подрядчиков систем уступало тем, что устанавливал на своих кораблях Балтийский завод. В силу вышесказанного можно смело утверждать, что качество постройки «Осляби» хотя и выросло в сравнении с тем же «Сисоем Великим», но при этом было существенно ниже броненосцев, строившихся Балтийским заводом.

По моему мнению, справедливость данного тезиса подтвердит любой, кто имеет достаточный опыт работы в промышленности и знакомый с взаимосвязью управления, кадров и качества готовой продукции. С теми порядками, которые существовали в Санкт-Петербургском порту, строительство качественного боевого корабля было практически нерешаемой задачей.

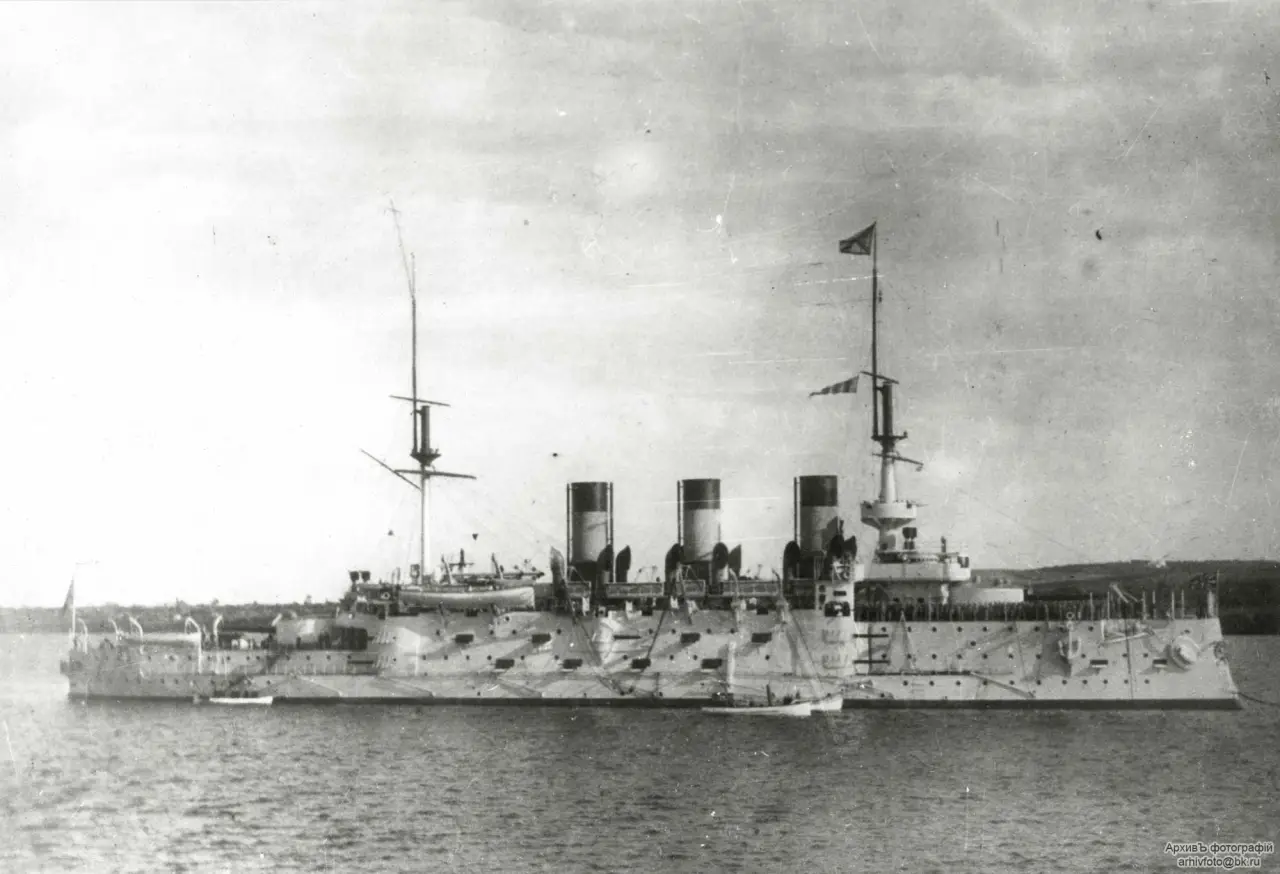

А ведь проблемы с «гарантийным сроком» по водонепроницаемости возникали и у броненосцев постройки Балтийского завода. О них мы знаем из рапортов вице-адмирала З.П. Рожественского и из воспоминаний и доклада флагманского корабельного инженера 2-й Тихоокеанской эскадры Е.С. Политовского.

Полупортики 75-мм орудий

Размещение батареи 75-мм орудий вблизи к ватерлинии при проектировании броненосцев типа «Бородино» рассматривалось как преимущество. Поскольку миноносцы тех лет были невысоки и в ходе атаки как бы «стелились» над водой, стрелять по ним было бы всего удобнее из орудий, минимально удаленных от поверхности моря.

Разумеется, это теоретическое измышление не прошло проверку практикой, а полупортики противоминной артиллерии стали головной болью командиров кораблей. Так, З.П. Рожественский сообщал в одном из рапортов, что, когда часть его эскадры приближалась к мысу Доброй Надежды, огибая Африку, в преддверии свежей погоды, свойственной тому району, полупортики 75-мм орудий пришлось проконопатить. Обычное задраивание их нисколько не препятствовало воде вливаться по всем пазам, «как будто герметичность задраивания и не входила в задание строителям».

Е.С. Политовский сообщал, что полупортики были слабы и не задраивались герметично. Перед каждым выходом в море их приходилось проконопачивать и подкреплять против ударов волн целой системой подпорок. Хуже всего, как ни странно, дело обстояло на кораблях Балтийского завода, «Александре III» и «Суворове»: флагманский корабельный инженер сообщал, что даже после самого тщательного задраивания в них оставались щели в полдюйма (12,7 мм) и больше. В защиту Балтийского завода можно сказать только то, что в отличие от «Орла» и «Бородино» у них по конструкции полупортики устанавливались не на обшивку, а на броневые плиты, что усложняло обеспечение водонепроницаемости.

Иллюминаторы, водонепроницаемые двери, люки и горловины

Уже к середине похода корабли 2-й Тихоокеанской эскадры стали утрачивать водонепроницаемость своих отсеков. Со слов З.П. Рожественского, двери и горловины, числившиеся водонепроницаемыми, по сути перестали быть таковыми. Причина была в задрайках — уже после двух-трех отпираний они, как бы это помягче выразиться, принимали разнообразные формы и не справлялись с возложенными на них обязанностями.

В результате вышло так, что множество люков, дверей, горловин, которые по проекту не должны были пропускать воду, в походе утратили эту свою способность. «Есть такие задрайки, которые легко согнуть рукой», — сообщал Е. С. Политовский о приспособлениях у дверей выгородок для пересыпки угля на нижней броневой палубе эскадренного броненосца «Князь Суворов». С иллюминаторами выходило то же самое: «Многие иллюминаторы пропускают воду, и резина, прижимаемая к заплечикам колец, при их открывании вылезает из своих гнезд».

Надо сказать, что МТК на эти сведения отреагировал, но как? По его мнению, во всем оказались виновны экипажи кораблей. «Задрайки почти на всех дверях и люках достаточно сочлены и могли расхлябаться единственно от неумения обращаться с задраиванием люков и дверей», — и точка. То же касалось и иллюминаторов — не выполняли предписания МТК, вот они и потекли.

Е.С. Политовский писал о событиях 7 декабря:

Замечу, что 11-балльный шторм, через который прошла 2-я Тихоокеанская эскадра, с увеличением высоты волн до 40 футов (12,2 м) начался только на следующий день, примерно в 12:00 8 декабря, а 7 декабря это была зыбь. Тем не менее корабли изрядно заливало сквозь обшивку.

Надо сказать, что проблема с задрайками оказалась решаемой – при помощи корабельных инженеров к Цусимскому сражению водонепроницаемость удалось восстановить. Хорошо ли, плохо ли, сказать уже невозможно – разумеется, проверить водонепроницаемость отсеков наливом в них воды в походе было нельзя.

В силу вышесказанного очевидно, что даже на броненосцах сравнительно качественной постройки Балтийского завода имелись проблемы с водонепроницаемостью, которых не было на момент сдачи кораблей флоту. Можно ли ручаться, что такие проблемы не возникли на «Ослябе», чье качество явно уступало «Александру II» и «Князю Суворову»?

О щелях

К сожалению, осталось не так много свидетельств членов экипажа «Осляби». Да и те, что есть, довольно лапидарны. Но вызывают интерес щели, о которых дважды упоминал старший минный офицер лейтенант М.П. Саблин. В первый раз он сообщал о возникновении щелей при первом попадании 12-дм снаряда в район ватерлинии «Осляби» — в нос, в жилую палубу напротив 1-го отсека. Об этом М.П. Саблин показывал так:

Надо сказать, что на «Пересвете», получившем два сходных попадания, никаких «щелей в палубе» зафиксировано не было — по крайней мере, я не нашел таких свидетельств. В первом случае, когда снаряд попал практически в то же самое место, только с правого борта, никакой течи в нижние отсеки не возникло, хотя пробоина также заливалась водой и стояла в жилой палубе на 2 фута. Во втором же случае, когда снаряд попал достаточно близко от первого, но не впереди, а позади носовой переборки, помещения ниже жилой палубы притопило достаточно сильно. Однако, судя по имеющимся данным, это произошло не вследствие боевых повреждений, а в силу ротозейства ответственных лиц, не задраивших водонепроницаемый люк на жилой палубе.

И опять же — на войне случается разное. Вполне могло выйти так, что повезло «Пересвету», а вот «Ослябе» нет. Однако М. П. Саблин упоминает о щелях и далее:

Конечно, можно предположить, что данные щели — следствие боевых повреждений. Но также можно предположить, что указанное М. П. Саблиным появление щелей — следствие некачественной постройки «Осляби».

О герметичности отсеков «Осляби»

Причин, по которым палубы и переборки «Осляби» могли со временем утратить герметичность, имеется весьма много.

1. Испытания на водонепроницаемость проводились до того, как в них будет смонтировано все необходимое и положенное по проекту оборудование. Это — объективный факт, обусловленный тем, что полное затопление отсеков в ходе испытаний может вызвать повреждение части оборудования. Следствием этого факта является то, что водонепроницаемость, достигнутая в ходе испытаний, может быть нарушена в ходе монтажа оборудования, которое не было установлено на момент проведения испытаний.

2. Низкое качество конструкционных материалов. Те же заклепки, выполненные из материалов «ценою подешевле», вполне могли выдержать приемочные испытания, но «сдать» в процессе эксплуатации. Режим «сверхэкономии», внедренный с легкой руки В. П. Верховского, когда победителями тендеров становились предприятия, способные предложить минимальную цену, очевидно, подталкивал поставщиков экономить на качестве материалов.

Как известно, что корпуса боевых кораблей и гражданских судов, находясь в водной стихии, постоянно испытывают известное напряжение, что и требует от них прочности, определяемой кораблестроительными расчетами. При этом, как уже было сказано выше, корпус «Осляби» был в основном сформирован еще до того, как в Новом Адмиралтействе началась борьба за качество постройки. Можно предположить, что строители обратили внимание на отсутствующие заклепки и плохо прочеканенные места, что позволило кораблю пройти испытания наливом воды в отсеки. Но если при этом сами заклепки и чеканка с «проклепкой» оказались не должного качества, то со временем, под влиянием естественных напряжений, стали образовываться щели.

3. Дробление систем между контрагентами. Строго говоря, у имеющих сочленения систем всегда есть риск того, что оные сочленения разболтаются или произойдет еще какая неприятность. Но у агрегатов, чьи отдельные составляющие были заказаны разным поставщикам, такие риски существенно возрастают.

Выводы

Качество постройки «Осляби» однозначно уступало броненосцам, строившимся Балтийским заводом. Но вот насколько? Имеющиеся у меня материалы ясного ответа на этот вопрос не дают.

Обращаю внимание уважаемого читателя, что всё вышеизложенное не содержит прямых доказательств того, что отсеки «Осляби» в Цусимском сражении не были герметичны по причине плохой постройки. Приведенные выше факты говорят о том, что такая возможность была, и поясняют причины, по которым корабль мог пройти испытания наливом воды в отсеки при постройке, но не прошел таких испытаний в бою. Однако это не доказательство. Это лишь предположение, гипотеза.

Давайте же проверим ее анализом боевых повреждений «Осляби» и их последствий.

Продолжение следует...

Информация