Гражданская безопасность: создание продовольственного резерва на случай кризиса

Изображение rosrezerv.gov.ru

Призрак третьей мировой войны витает над планетой, и весьма высока вероятность того, что начнётся она на европейском континенте, а Россия станет одной из её основных целей и одним из первых участников.

Лидеры ряда стран Европы уже неоднократно призывали граждан создать запасы провизии на срок от двух недель до трёх месяцев. В некоторых странах в открытую говорится о необходимости формирования и увеличения запасов продовольствия на случай возможных кризисов, под основным из которых явно подразумевается война – война с нашей страной.

А что у нас?

А у нас всё хорошо, по крайней мере, каких-то призывов властей к населению с пожеланием иметь дома запас воды, продовольствия и медикаментов не просматривается. Безусловно, у нас имеют место быть склады «Росрезерва», однако вряд ли можно назвать хоть один исторический период, когда надежды переложить все проблемы на государство оказывались бы оправданными.

И рассматривая различные сценарии, начиная от военного положения с жёстким нормированием и распределением продовольствия, с соответствующими такой ситуации перекосами в пользу определённых лиц, и заканчивая полной анархией в результате уничтожения государственных институтов, когда контроль над резервами возьмут различные вооружённые группы, оптимизма как-то не прибавляется.

В материале Испанский стыд: блэкаут как показатель готовности населения к кризисам мы говорили о том, насколько большая часть населения нашей страны в настоящее время не готова к мало-мальски серьёзным кризисам, а также о том, что определённые паттерны поведения, с опорой на собственные силы и с готовностью к худшему, формируются у людей только по результатам собственного печального опыта – «тепличные» поколения на это не способны.

Тем не менее возможность хоть немного подготовиться к кризису, значительно повысив вероятность своего выживания, есть у каждого, и для этого не надо быть миллионером, владеющим собственным подземным бункером.

Сегодня мы поговорим об одной из базовых человеческих потребностей, которая становится проблемой в случае любого серьёзного кризиса – о продовольствии.

Стратегии гражданской продуктовой безопасности

Можно выделить две основные стратегии продуктовой безопасности:

Первая стратегия – это закупка чуть большего количества тех продуктов, которые используются и употребляются регулярно.

Это означает, что в какой-то момент вы закупаете чуть больше продуктов, чем потребляете: не 1–2 бутылки растительного масла, а 1–2 упаковки на 6–12 бутылок, не 1–2 килограмма сахара, а 10–20 килограмм, не 2 пачки макарон, а упаковку на 20–40 пачек. Разумеется, речь идёт не о скоропортящихся продуктах, а о тех, что имеют «официальный» срок хранения хотя бы в несколько лет.

В дальнейшем вы расходуете закупленные продукты, постепенно пополняя запасы свежими. Конечно, можно расходовать их полностью, затем вновь делать большую закупку, но тогда ваши запасы продуктов будут иметь вид синусоиды «то пусто, то густо». Если же совершать закупки ритмично, то вполне можно поддерживать свою обеспеченность продуктами на несколько месяцев вперёд.

С точки зрения финансов первая стратегия весьма выигрышна, поскольку позволяет закупаться в удобное время по оптовым ценам или по акции, но её минус в том, что она требует определённой ответственности и целеустремлённости.

Проблема в том, что в наше время супермаркетов и доставки навыки создания запасов продуктов у людей постепенно утрачиваются. Если в небольших и удалённых населённых пунктах они у людей ещё вынужденно остались, то в крупных городах у многих вообще нет запаса продуктов более чем на один-два дня, а то и вообще нет – множество «зуммеров» в городах типа Москвы вовсе не покупают продукты и не готовят дома, предпочитая заказывать фастфуд.

Вторая стратегия – это создание запаса продуктов на длительный период, который, в том случае, если кризис не наступит, возможно, вообще никогда не будет съеден и когда-то, спустя продолжительный промежуток времени, отправится на свалку. Эта стратегия требует значительно меньше усилий, но эффективна она будет только при соблюдении ряда условий.

Вторую стратегию мы рассмотрим подробнее, для начала необходимо помнить, что с созданием запаса продуктов на длительный период есть одна проблема – у большинства продуктов ограничен срок хранения, он же срок годности.

Срок годности

Начнём с того, что понятие «срок годности» появилось только где-то в середине XX века – есть даже версия, что его придумал чикагский гангстер Аль Капоне, а до этого пригодность продуктов к употреблению люди определяли по визуальным признакам и органолептическим способом. Разумеется, срок годности очень понравился производителям продуктов питания, да и не только им, и в кратчайшие сроки распространился по всей планете.

Как срок годности повлиял на население? Принесло ли это нововведение пользу или вред?

Как всегда, имеется и некоторая польза, но присутствует и очевидный вред. С одной стороны, это нововведение должно было снизить число пищевых отравлений, но, с другой стороны, люди стали становиться хоть немного, но менее приспособленными к выживанию – терять навык определения годности продуктов к употреблению с помощью своих органов чувств. Не замечали за собой или за своими знакомыми привычку выбрасывать продукт сразу, как только заканчивается срок годности, даже не пытаясь понять, испортился ли он уже фактически или нет?

Необходимо понимать, что производитель заинтересован в установке минимального срока годности как минимум по двум причинам. Во-первых, если покупатель выбросит просроченный товар, то, значит, быстрее приобретёт новый.

Ну а во-вторых, время, через которое продукт станет непригоден для употребления, это отчасти вероятностная величина, то есть нет такого, чтобы 23:59 09.09.2025 продукт ещё годен, а 00:01 10.09.2025 уже нет, но, минимизируя срок годности, производитель минимизирует и вероятность того, что потребитель отравится и подаст на него в суд.

Кроме того, срок годности рассчитывают для всего диапазона температур хранения, а в качестве критерия негодности могут быть установлены какие-либо показатели, например потеря товарного вида или слёживание, фактически не влияющие на пищевые свойства продукта.

К чему эта преамбула? Да к тому, что к маркировке срока годности у тех или иных продуктов питания необходимо подходить разумно.

Например, если у тушёнки заявленный срок годности обычно составляет 2–3 года, то в реальности, особенно при хранении в сухом и прохладном помещении, её срок годности может составить 5–10 лет, разумеется, при вскрытии такой продукт необходимо оценить визуально и органолептическим способом – не вздулась ли банка, каков запах, цвет... В замороженном виде срок годности той же тушёнки и вовсе может исчисляться десятилетиями.

Впрочем, здесь стоит сделать оговорку – не стоит рассматривать в качестве продовольственного резерва продукты, требующие хранения при низких температурах, при серьёзном кризисе холодильники вполне могут уйти в прошлое вместе с электричеством.

Ещё один пример – макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, у которых также указан срок годности порядка двух лет. В реальности, при хранении сухой в герметичной упаковке, их срок хранения может исчисляться десятилетиями, пусть и с небольшой потерей пищевых качеств.

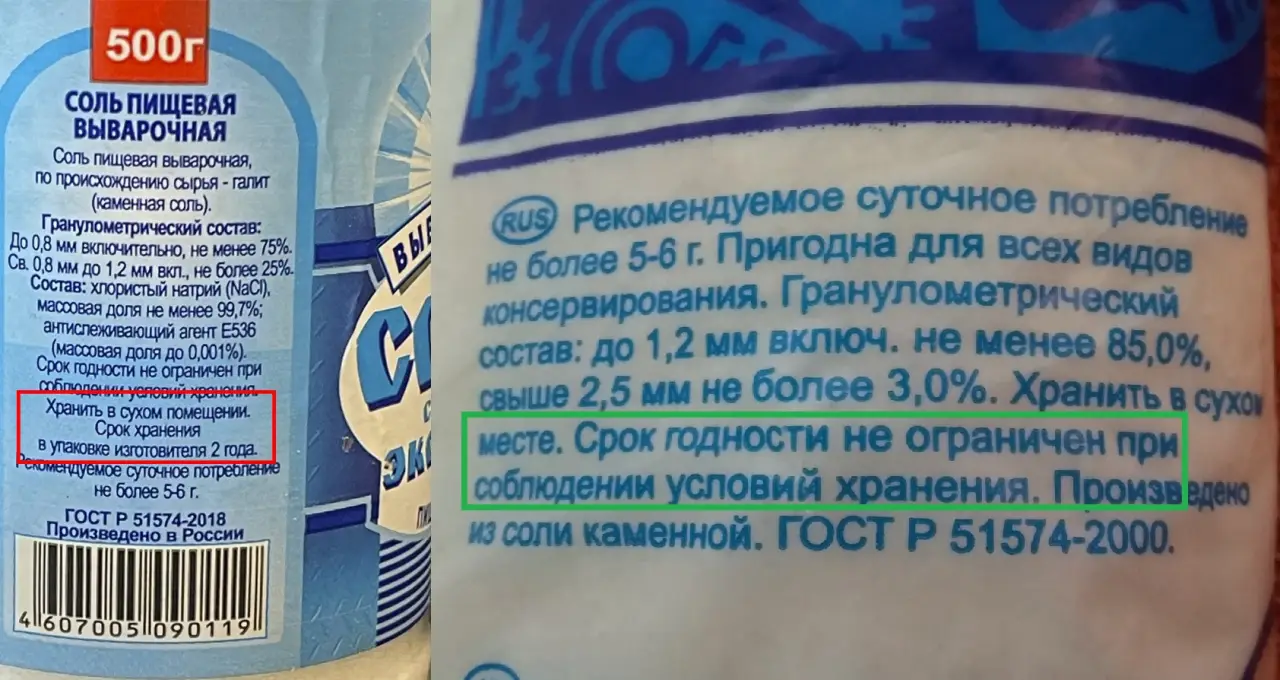

Да что там говорить, срок годности указывается даже на поваренную соль, хотя фактически этот продукт может храниться вечно – лишь бы не было доступа воды.

Однако сами по себе сроки хранения не дают исчерпывающего ответа на то, как лучше формировать продуктовые резервы – как всегда, в дело вступает критерий «стоимость-эффективность».

Стоимость-эффективность

Экономика должна быть экономной – все мы так или иначе, но ограничены в средствах. Ситуация усугубляется тем, что люди очень неохотно вкладываются в проекты с длительным сроком отдачи, к коим вполне можно отнести создание продовольственного запаса на случай возможного кризиса – большинство лучше потратит деньги на какую-нибудь безделушку, чем на скучные потребности в провизии, которые, возможно, никогда и не возникнут.

Таким образом, говорить о создании продовольственного запаса на случай серьёзного кризиса можно только в том случае, если затраты на него будут минимальны.

Обычно, когда у нас говорят о стратегическом запасе продуктов на случай кризиса, то речь сразу заходит о тушёнке. Конечно, тушёнка – это вещь хорошая, однако банка относительно качественной тушёнки стоит порядка 300 рублей и более. Если рассматривать одну банку тушёнки в день на человека, то на 30 дней получится 9000 рублей минимум.

Тушёнка – основа пропитания литературного выживальщика

Мало кто будет готов потратить такую сумму впрок, на всякий случай, кроме того, срок годности тушёнки ограничен пятью годами, то есть для ротации тушёнку придётся относительно часто обновлять, приобретая новую, а старую либо выбрасывать, либо есть, и через пару месяцев вы её возненавидите.

Всё сказанное о тушёнке в полной мере относится и к любым иным консервам – все они хранятся достаточно ограниченный период времени и весьма дороги. Ещё дороже обойдутся армейские сухие пайки и прочие готовые блюда быстрого приготовления.

Существуют продукты с условно неограниченным сроком хранения, например, мёд и сахар, но их стоимость также достаточно высока, да и в качестве основной пищи они не подойдут, впрочем, определённая ниша в продуктовом наборе на случай кризиса у них имеется.

Следующая ступень — это макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, стоимость которых может составлять порядка ста рублей за килограмм. Сюда же относится лапша быстрого приготовления, также из твёрдых сортов пшеницы, хотя в среднем «бич пакеты» дороже, нежели иные макаронные изделия.

Преимущество лапши быстрого приготовления в том, что её просто готовить, а можно и вовсе употреблять в сухом виде

Как мы уже говорили выше, реальный, а не указанный на этикетке срок хранения макаронных изделий может составлять несколько десятков лет. Неясно, какой он вообще ограничен цифрой в том случае, если макароны находятся в сухой, герметичной, возможно, вакуумной упаковке.

Ну и наконец, крупы и злаки. Если мы посмотрим на продолжительность их хранения, рассмотренную выше, то увидим, что в рекордсменах у нас числятся рис и ячмень.

Почему выбраны именно эти крупы?

На этот счёт пришлось помучить нейросеть Grok, рассматривая различные варианты, например:

Исходные данные:

Сухая рисовая крупа с добавлением небольшого количества соли в загерметизированной стеклянной бутылке.

Хранение в темноте при годовом перепаде температур от -25 до +25 градусов Цельсия.

Каков теоретический максимальный срок хранения?

1. Герметичность: стеклянная бутылка исключает доступ влаги и воздуха, предотвращая окисление и порчу.

2. Низкая влажность: сухой рис (влажность менее 10%) устойчив к плесени, бактериям и насекомым.

3. Температура: перепады от -25 до +25 °C допустимы, но стабильная температура (0–10 °C) продлевает срок. Высокие температуры ускоряют прогоркание жиров, особенно в нешлифованном рисе.

4. Соль: небольшое количество соли впитывает остаточную влагу, но её роль как консерванта минимальна.

5. Отсутствие света: темнота предотвращает фотохимическую деградацию.

Ограничения:

- Белый шлифованный рис хранится дольше (до 30 лет), чем коричневый или нешлифованный (5–10 лет) из-за меньшего содержания жиров, которые прогоркают.

- После 10–15 лет рис теряет вкус и питательную ценность (витамины, микроэлементы), но остаётся пригодным для употребления.

- Нарушение герметичности (микротрещины, дефекты уплотнения) резко сокращает срок из-за доступа кислорода и влаги.

Исходные данные:

Сухая ячневая крупа с добавлением небольшого количества соли в загерметизированной стеклянной бутылке.

Хранение в темноте при годовом перепаде температур от -25 до +25 градусов Цельсия.

Каков теоретический максимальный срок хранения?

1. Герметичность: стеклянная бутылка исключает доступ влаги и воздуха, предотвращая окисление и порчу.

2. Низкая влажность: сухая крупа (влажность менее 10%) устойчива к плесени, бактериям и насекомым.

3. Температура: перепады от -25 до +25 °C допустимы, но стабильная температура (0–10 °C) продлевает срок. Высокие температуры ускоряют прогоркание жиров.

4. Соль: небольшое количество соли впитывает остаточную влагу, но её роль как консерванта минимальна.

5. Отсутствие света: темнота предотвращает фотохимическую деградацию.

Ограничения:

- Ячневая крупа содержит больше жиров, чем, например, белый рис, что делает её более подверженной прогорканию со временем (после 5–10 лет вкус и питательная ценность ухудшаются).

- После 10–15 лет крупа остаётся съедобной, но теряет витамины и может требовать длительной варки.

Стоимость самого недорогого риса в магазинах составляет порядка 100 рублей за 1 килограмм (по акции можно найти по 55 рублей за килограмм), а ячневой крупы и того менее – порядка 34 рублей за 1 килограмм. По другим крупам и злакам или срок хранения хуже, или цена выше.

Следует отметить, что все рассмотренные выше продукты, начиная от тушёнки и заканчивая крупами, пригодны для закупок в рамках первой стратегии, рассмотренной выше, при условии, что вы их регулярно употребляете.

Теперь, когда мы обзорно пробежались по ценам и срокам хранения, можно рассмотреть возможные наборы продуктового запаса максимально длительного хранения на случай кризисной ситуации.

1000 рублей

Мы рассмотрим суммы в 1000 рублей, поскольку такая сумма может быть потрачена на одного человека в год среднестатистической российской семьёй без сколь-либо серьёзного ущерба для бюджета – большинство вообще её не заметит.

Итак, 1000 рублей. Учитывая ограниченность бюджета, мы будем рассматривать только крупы, соответственно, мы можем приобрести 10 килограмм риса или 30 килограмм ячневой крупы, или 5 килограмм риса и 15 килограмм ячневой крупы.

Много это или мало?

В блокадном Ленинграде минимальная норма суточного снабжения на одного человека составляла 125 грамм хлеба, примерно 30 грамм крупы и 30 грамм сахара. Также выдавались талоны на мясо, но достать его было практически невозможно. Таким образом, если мы возьмём норму потребления 300 грамм рисовой или ячневой крупы в сутки, то получим 33 дня или 99 дней очень голодной, но всё-таки жизни для одного человека.

За 5 лет «накоплений» мы получим 1 пятидесятикилограммовый мешок риса или три аналогичных мешка ячневой крупы, то есть 165 или 495 дней голодной жизни на одного человека, или не очень голодной, но на меньший срок, или не на одного человека.

Как мы уже говорили выше, ячневая крупа может храниться до 20 лет, рисовая — до 30 лет, а возможно, что и более. То есть если вы создадите продовольственный запас длительного хранения сейчас и в этот же год у вас родится ребёнок, то ячневая крупа будет всё ещё пригодна к употреблению, когда он уже вернётся из армии или будет учиться в университете, а рисовая вполне может дождаться и внуков.

Что ж, теперь, когда мы определились со сроками, с экономикой и объёмами, осталось рассмотреть вопрос хранения.

Хранение

Для того чтобы рассмотренные выше сроки хранения в 20 лет для ячневой крупы и 30 лет для рисовой крупы стали реальными, необходимо соблюсти ряд условий, в частности, надо обеспечить:

- отсутствие влажности;

- отсутствие насекомых;

- отсутствие грызунов;

- отсутствие прямого солнечного света.

Три первых пункта преимущественно реализуются тарой/упаковкой, а четвёртый пункт — местом хранения.

Какая тара может обеспечить реализацию первых трёх пунктов?

Оптимальным решением является хранение круп в стеклянных ёмкостях – банках или бутылках, закрытых металлической крышкой. Крышка может быть и пластиковой при условии, что банки/бутылки находятся еще в какой-то таре, исключающей проникновение грызунов. По периметру крышка дополнительно герметизируется, например, изолентой.

Для хранения 1 килограмма риса требуется примерно 1,3 литра объёма, для 1 килограмма ячменной крупы примерно 1,2 литра объёма, то есть для 10 килограммов риса потребуются 4 трёхлитровые банки, для хранения 30 килограмм ячневой крупы 12 трёхлитровых банок.

На 1 литр объёма лучше добавить 1 столовую ложку поваренной соли – она обеспечит некоторое снижение остаточной влаги из-за своей высокой гигроскопичности, да и при готовке дополнительно солить не потребуется.

Как мы видим, основная проблема в создании продуктового запаса – это не финансовые средства, а место, необходимое для хранения продуктового запаса. Впрочем, не всё так страшно, в герметичной стеклянной таре крупы могут храниться на даче, в гараже, в сарае, на балконе, главное – исключить прямое попадание солнечных лучей. Да и в квартире при желании место найти можно – небольшой стеллаж в кладовке, под кроватью, шкафчик на балконе.

Выводы

Получилось много текста, на первый взгляд кажется, что всё сложно, но в реальности всё как раз просто – примерно тысяча рублей в год, пара часов времени на упаковку в тару, и у вас создан продовольственный резерв на 1–3 месяца на 1 человека 7 со сроком хранения порядка 20–30 лет.

Разумеется, рассмотренное в настоящем материале не является догмой – при наличии желания и финансовых средств можно экспериментировать, например, крайне интересным вариантом является красная фасоль, которая также может храниться порядка 20-30 лет, при этом данный продукт содержит много белка.

А ещё можно не ломать голову и купить упаковку «бич-пакетов», которые на оптовке стоят 10 рублей за штуку и менее, то есть упаковка на 100 штук обойдётся в ту же тысячу рублей. Их плюс в том, что их можно употреблять без готовки, упаковку дополнительно вакуумировать и засунуть в железный ящик (если на даче, в сарае или в гараже), или просто положить на полку (если в квартире), в общем, варианты есть.

Цель данного материала — показать, что создать продовольственный резерв на случай кризиса может каждый, причём для этого необходимы минимальные финансовые средства и усилия.

Нужен ли он конкретно вам?

На этот вопрос каждый должен ответить сам...

Информация