Аэровагон Dringos (Германия)

Автором проекта перспективной железнодорожной машины был доктор Отто Штайниц. Целью его оригинального проекта было создание перспективного транспортного средства, способного развивать более высокую скорость, чем существовавшие в то время локомотивы. Вероятно, в ходе исследований и конструкторских работ О. Штайниц сравнил возможные варианты движителя, в результате чего пришел к выводу о необходимости использования оригинальной силовой установки. Разрабатываемый вагон должен был приводиться в движение при помощи авиационного двигателя и воздушного винта. Подобная система с начала XX века использовалась на аэросанях, и считалась весьма удобным способом достижения высокой скорости. В проекте Dringos ее предлагалось перенести на железную дорогу.

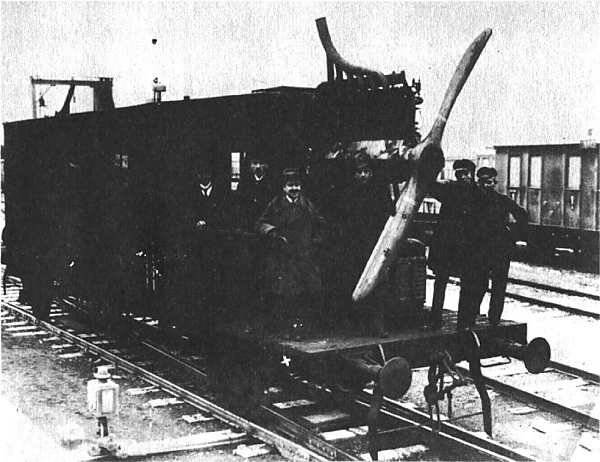

Аэровагон Dringos на испытаниях. Слева впереди автор проекта - Отто Штайниц

К весне 1919 года на заводе Lufthart (Грюневальд) закончилась сборка первого и, как впоследствии оказалось, последнего прототипа аэровагона Dringos. В качестве основы для этой машины был взят старый вагон, который претерпел серьезные изменения. Фактически от базового вагона остались только ходовая часть, рама и некоторые агрегаты корпуса. На него был установлен двигатель с воздушным винтом, кабина для экипажа и пассажиров, а также ряд других агрегатов.

К большому сожалению, сохранилось крайне мало информации о проекте Dringos. В частности, неизвестным остаются тип использованного двигателя, особенности компоновки и некоторые характеристики. Кроме того, до нашего времени «дожила» только одна фотография аэровагона не слишком высокого качества. Тем не менее, на ней можно разглядеть некоторые особенности машины, а также увидеть автора проекта.

Стандартный железнодорожный вагон, использованный в качестве базы для машины Dringos, лишился задней и передней частей корпуса, на месте которых поместили две силовые установки. В оставшейся части корпуса поместили кабину машиниста и места для пассажиров. Несмотря на уменьшение размеров вагона, в нем удалось разместить несколько десятков посадочных мест для пассажиров. Рама вагона и ходовая часть с двумя колесными парами остались без изменений.

Две винтомоторные группы разместились в передней и задней частях машины. Обе силовые установки имели схожую конструкцию. На значительной высоте над платформой вагона устанавливались авиационные бензиновые двигатели. На фото видно, что использовались шестицилиндровые однорядные моторы, о чем говорит общий выхлопной коллектор, с которым соединены патрубки шести цилиндров. Точный тип и мощность двигателей неизвестны. Имеющиеся сведения о немецком двигателестроения того времени позволяют предполагать, что каждый из двигателей имел мощность 100-120 л.с. Радиаторы жидкостной системы охлаждения находились под двигателями. Силовая установка комплектовалась двухлопастными воздушными винтами диаметром около 3 м. Любопытной и неоднозначной особенностью использованной силовой установки был ее специфический облик с точки зрения аэродинамики. Корпус создавал аэродинамическую тень, перекрывавшую немалую часть ометаемого диска винта.

Строительство первого аэровагона Dringos завершилось в мае 1919 года. 11 мая машину вывели на испытания. Поскольку О. Штайниц предполагал предложить свою разработку военным и железнодорожникам, на испытаниях присутствовало множество чиновников. Так, в первом испытательном рейсе машина везла не только экипаж, но и 40 высокопоставленных пассажиров. Расчеты показывали, что при такой нагрузке Dringos может показать весьма высокие характеристики, а возможности использованной силовой установки ограничиваются только особенностями других элементов конструкции.

Испытательной трассой для аэровагона Dringos стал железнодорожный перегон Грюневальд–Белиц длиной около 45 км. Перспективная машина с полезной нагрузкой в виде 40 пассажиров, используя воздушные винты, успешно тронулась с места, разогналась и сделала два рейса, в Белиц и обратно. На маршруте Dringos смог развить скорость около 90 км/ч и удерживать ее в течение некоторого времени. По некоторым данным, силовая установка позволяла развивать и большие скорости, однако от таких экспериментов отказались ввиду несовершенства ходовой части и тормозов, не подвергавшихся каким-либо доработкам. Характерной особенностью машины был большой шум, производимый двигателями без глушителей.

Фактически Dringos был демонстратором новой технологии и вряд ли мог бы выйти на линии в изначальном виде. Тем не менее, после некоторых доработок он мог занять свое место в железнодорожных перевозках. Помимо наглядных преимуществ в виде высокой скорости такой транспорт не требовал производства новых комплектующих. Как прототип, так и серийная техника должны были оснащаться существующими авиационными двигателями, производство которых росло в течение всей Первой мировой войны.

Пока потенциальные заказчики решали дальнейшую судьбу проекта Dringos, война закончилась, был подписан Версальский договор. В соответствии с этим документом Германия не имела права использовать или производить широкий спектр продукции военного назначения. Всю имеющуюся материальную часть, подпадавшую под эти ограничения, требовалось уничтожить. В частности, уничтожению подлежало большое количество авиационных двигателей. Такая особенность Версальского договора привела к прекращению работ над перспективным аэровагоном.

Гипотетические серийные машины Dringos остались без двигателей, в результате чего железнодорожники потеряли всякий интерес к ним. Единственный прототип перспективного аэровагона в течение некоторого времени хранился на заводе Lufthart, после чего был разукомплектован и переоборудован в дрезину. После нескольких лет эксплуатации машину списали и утилизировали. До конца двадцатых годов немецкие инженеры не возвращались к тематике железнодорожного транспорта с воздушными винтами.

По материалам сайтов:

http://greyfalcon.us/

https://gtue-oldtimerservice.de/

http://popmech.ru/

Информация