«Тунгусское восстание». Антисоветское повстанчество в Охотском крае

Причины восстания

На протяжении нескольких лет вооруженное сопротивление советской власти оказывали повстанческие отряды, действовавшие на территории Восточной Сибири. Причины восстаний, вспыхивавших в Восточной Сибири, чаще всего не были связаны с идеологическим противостоянием коммунистической власти. Как правило, свою роль играло недовольство населения политикой советской власти в сфере экономических отношений и, в особенности, злоупотребление должностным положением, которое было характерно для многих начальников и «начальничков» местного уровня. Хотя, конечно, имели место и попытки придать протестным движениям более глубокую идейную подоплеку. Что касается социальной базы движения, то в первые годы советской власти еще не была нарушена традиционная социальная структура многих народов Восточной Сибири, которые сохраняли родоплеменной уклад и, соответственно, именно на этой основе и могли консолидироваться для противостояния новым региональным властям.

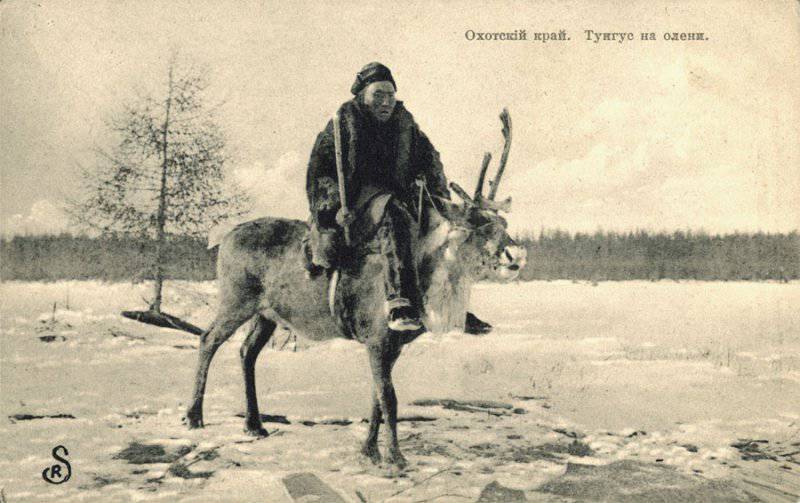

Середина 1920-х гг. отметилась крупным восстанием коренного населения Охотского побережья и юго-восточных районов Якутии. Обширный регион Якутии, включавший в себя Алданский, Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Олекминский и Якутский округа, был населен тунгусами. Следует отметить, что тунгусами в царской России и в первые годы советской власти по традиции называли эвенков, эвенов и часть якутов, проживавших в тесном соприкосновении с эвенками. Численность тунгусского населения в этом регионе достигала 13 тысяч человек. При этом в рассматриваемый период тунгусы, в большинстве своем, сохраняли традиционный уклад жизни и характерную для них социальную структуру. Однако, по мнению ряда исследователей, в действительности тунгусское население рассматриваемого региона было скорее якутским. Те эвенки, которые проживали в регионе, были в значительной степени якутизированы и пользовались якутским языком.

Недовольство коренного населения региона вызвало отделение Охотского края от Якутии, последовавшее в апреле 1922 года. Собственно говоря, к Камчатской области Охотский край был отнесен еще в 1910-1911 гг., однако вплоть до 1922 г. реальных границ между Якутией и Охотским краем не существовало. Тунгусы спокойно кочевали на территории и Охотского края, и Якутии. При этом школы и церкви подчинялись Якутску, из Якутии (Ленского края) прибывали в Охотский край и казаки, несшие службу по охране правопорядка. Ситуация изменилась в 1922 г., после фактического отделения от Якутии. Это повлекло за собой рост напряженности, связанный с пренебрежительным отношением к местному населению со стороны властей. Если в Якутии постепенно осуществлялся переход к автономии, вследствие чего началось развитие национально ориентированной системы образования и культуры, а советское руководство вело себя более сдержанно, то малочисленное тунгусское население Охотского края стало, в буквальном смысле, жертвой произвола.

Во-первых, в отличие от Якутии, в Охотском крае не было национальных образовательных учреждений, не изучался язык, причем назначенные советские руководители им не владели, а большинство тунгусов не знали русского языка или говорили на нем с трудом. В свою очередь, тунгусы были изолированы от участия в деятельности органов власти и управления: как отмечает историк Е.П. Антонов, ни один тунгус не был задействован на службе в правоохранительных органах, в органах власти (Антонов Е.П. Тунгусское национальное восстание 1924-1925 гг.// Россия и АТР. 2007, № 4. С. 42). Новые советские начальники наследовали худшие традиции российской дореволюционной власти региона в плане безнаказанности злоупотреблений и совершения преступлений по отношению к местным жителям. Так, местные власти занимались неприкрытым грабежом коренного населения, отбирая оленей, собак и облагая колоссальными налогами.

Конфискация оленей фактически разорила некогда процветавшие тунгусские рода, кочевавшие на территории Охотского края. Многие эвенки лишились средств к существованию — из поголовья в 40-70-100, а то и тысячу оленей, у людей осталось по 10-20 оленей. Ухудшение материального достатка сопровождалось постоянными притеснениями и издевательствами со стороны представителей власти, в которую, как позже признали даже советские органы, расследовавшие ситуацию в Охотском крае, затесались криминальные элементы. Среди них были не только корыстолюбцы и взяточники, но и откровенные бандиты, до революции занимавшиеся обманным приобретением пушнины у местного населения. В числе работников местных органов советской власти оказались даже участники белопартизанского движения, впоследствии реабилитированные и поступившие на советскую службу. Показательно, что далеко не все из представителей местной советской власти участвовали в грабеже местного населения — некоторые пытались протестовать, но и сами рисковали стать жертвами беззакония. Поэтому, когда возмущение среди коренного населения накалило обстановку до крайней точки, произошел социальный взрыв. Началось восстание против местных властей.

Начало восстания. Михаил Артемьев

10 мая 1924 года отряд из 25-30 повстанцев захватил селение Нелькан. В ночь на 6 июня 1924 г. отряд из 60 повстанцев сумел одержать победу над советским гарнизоном порта Аян и захватить населенный пункт и порт. Показательно, что тунгусы не демонстрировали кровожадности по отношению к советским управленцам — так, советские служащие, захваченные в плен в Нелькане, были освобождены, а сдавшийся гарнизон порта Аян повстанцы также отпустили в Якутию, предварительно разоружив. Никого из советских служащих повстанцы убивать не стали.

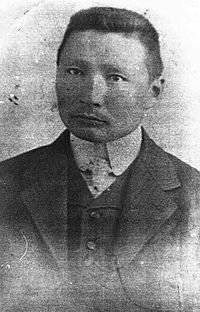

В том же июне 1924 г. первоначально спонтанное повстанческое движение стало принимать более организованные формы. В захваченном повстанцами Нелькане был созван съезд аяно-нельканских, охотско-аянских и маймаканских тунгусов, на котором его делегаты избрали Временное Центральное Тунгусское национальное управление. Председателем управления был избран К. Стручков, заместителем -Н.М. Дьячковский, членами управления -Т.И. Иванов и Е.А. Карамзин. Что касается военного руководства отрядами повстанцев, то его осуществляли П.В. Карамзин и М.К. Артемьев. Павел Карамзин был представителем крайне влиятельного в местных краях тунгусского княжеского рода, поэтому являлся своего рода символом восстания — у тунгусов еще были очень сильны традиционные компоненты в их социальной жизни, поэтому присутствие выходцы из княжеского рода во главе повстанцев автоматически привлекало на сторону последних широкие массы тунгусского населения. Однако, во многом, скорее Михаила Артемьева следует считать одним из наиболее активных инициаторов восстания — он командовал отрядом, бравшим Нелькан и порт Аян, а также участвовал в непосредственной разработке программных основ повстанческого движения. Среди других местных жителей Артемьев отличался грамотностью и наличием нетипичного для оленеводов жизненного опыта.

Михаил Константинович Артемьев родился в 1888 г. в Бетюнском наслеге Ботурусского улуса в крестьянской семье. В отличие от многих других «инородцев», как называли в царское время местных жителей, Артемьеву повезло — он смог получить образование, окончив четыре класса Якутского реального училища. Грамотность позволила Михаилу занять должность писаря в Бетюнском наслеге, а затем стать старшиной Уранайского и Бетюнского родовых управлений. Успел Артемьев поработать и учителем в слободе Амга. Как и многие образованные представители национальных меньшинств Сибири, первоначально Артемьев поддержал установление советской власти. 17 марта 1920 г. он занял пост волостного комиссара, также был председателем ревкома. Однако достаточно быстро Артемьев из активного сторонника советской власти превратился в участника повстанческих движений. Он воевал против большевиков в повстанческих отрядах Коробейникова, затем служил у генерала Пепеляева. Разгром пепеляевцев заставил Артемьева бежать в тайгу, где, находясь на нелегальном положении, он и возглавил повстанческий отряд.

Михаил Константинович Артемьев родился в 1888 г. в Бетюнском наслеге Ботурусского улуса в крестьянской семье. В отличие от многих других «инородцев», как называли в царское время местных жителей, Артемьеву повезло — он смог получить образование, окончив четыре класса Якутского реального училища. Грамотность позволила Михаилу занять должность писаря в Бетюнском наслеге, а затем стать старшиной Уранайского и Бетюнского родовых управлений. Успел Артемьев поработать и учителем в слободе Амга. Как и многие образованные представители национальных меньшинств Сибири, первоначально Артемьев поддержал установление советской власти. 17 марта 1920 г. он занял пост волостного комиссара, также был председателем ревкома. Однако достаточно быстро Артемьев из активного сторонника советской власти превратился в участника повстанческих движений. Он воевал против большевиков в повстанческих отрядах Коробейникова, затем служил у генерала Пепеляева. Разгром пепеляевцев заставил Артемьева бежать в тайгу, где, находясь на нелегальном положении, он и возглавил повстанческий отряд. В Тунгусском восстании приняло участие около 600 эвенков и якутов, были также и немногочисленные представители русского населения края. С самого начала движения оно приняло характер политического, поскольку выдвинуло вполне четкие политические требования — создания национального государственного образования. В экономической области участники восстания требовали восстановления трактов Якутск-Охотск, Нелькан-Аян и Нелькан-Усть-Мая, что свидетельствовало об их стремлении к улучшению материального положения Охотского края и возрождению его торгово-экономических связей с Якутией. Вместе с тем, данные требования были бы выгодны и для экономического развития Якутии, поскольку при условии воссоздания этих трактов Якутия получила бы возможность морской торговли с Охотского побережья. Серьезность намерений повстанцев подтверждало и принятие собственного трехцветного флага, на котором белая полоса означала сибирский снег, зеленая — таежные леса, а черная — родную землю.

Таким образом, идеология повстанчества скорее удовлетворяла интересы якутского населения, поскольку повстанцы добивались превращения Якутии в регион с выходом к морю через Охотский край. В случае, если бы советская власть пошла на удовлетворение требований восставших о соединении Якутии и Охотского края, фактически сформировалась бы новая союзная республика, многократно усилившая бы свои позиции. Естественно, что в планы центрального руководства страны подобное национальное образование, охватывавшее значительную часть Восточной Сибири с выходом к морю, не входило — ведь опасность возникновения сепаратистских тенденций была очевидна. Особенно в тот сложный период, когда на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири активно действовали лоббисты японских интересов.

Боевые действия и капитуляция повстанцев

После того, как движение заявило о своих политических позициях, советские власти Якутии были сильно обеспокоены происходящими событиями. Повстанческое движение было охарактеризовано как проявление бандитизма и уголовщины, одновременно повстанцы обвинялись в сотрудничестве с японскими спецслужбами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Якутский окружной исполнительный комитет выпустил воззвание «Ко всем трудящимся якутам, тунгусам. К национальной интеллигенции», в котором заявлялось об уголовной природе повстанческого движения в Охотском крае. В сентябре 1924 г. начальник ОГПУ Охотского уезда Кунцевич направил в селение Улья отряд ОГПУ из 45 человек под командованием В.А. Абрамова. «Абрамовцы» расстреляли троих русских рыбаков, троих тунгусов и одного якута.

Конфликт вошел в наиболее активную фазу в начале 1925 года. В первых числах февраля против повстанцев был направлен кавалерийский отряд под командованием знаменитого Строда. Тридцатилетний Иван Яковлевич Строд (1894-1937) считался одним из опытнейших на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири красноармейских командиров. В прошлом анархист, а затем сторонник советской власти, Строд заменил на посту командира кавалерийского отряда погибшего легендарного Нестора Каландаришвили. Хотя боевой опыт Строд получил еще до начала Гражданской — он участвовал в Первой мировой войне, был награжден Георгиевским крестом и получил звание прапорщика. На протяжении первой половины 1920-х гг. Строд командовал кавалерийским отрядом имени Каландаришвили, руководил разгромом белопартизанских соединений Пепеляева, Донского, Павлова. Предполагалось, что опытный командир, прекрасно знавший тактику партизан и громивший белые отряды профессиональных военных, легко справится и с эвенкийскими повстанцами. Действительно, 7 февраля 1925 г. отряд Строда занял Петропавловск. На берегу Алдана произошло столкновение эвенков, которыми командовал И. Канин, с кавалеристами Строда. Повстанцы отступили в Нелькан.

Конфликт вошел в наиболее активную фазу в начале 1925 года. В первых числах февраля против повстанцев был направлен кавалерийский отряд под командованием знаменитого Строда. Тридцатилетний Иван Яковлевич Строд (1894-1937) считался одним из опытнейших на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири красноармейских командиров. В прошлом анархист, а затем сторонник советской власти, Строд заменил на посту командира кавалерийского отряда погибшего легендарного Нестора Каландаришвили. Хотя боевой опыт Строд получил еще до начала Гражданской — он участвовал в Первой мировой войне, был награжден Георгиевским крестом и получил звание прапорщика. На протяжении первой половины 1920-х гг. Строд командовал кавалерийским отрядом имени Каландаришвили, руководил разгромом белопартизанских соединений Пепеляева, Донского, Павлова. Предполагалось, что опытный командир, прекрасно знавший тактику партизан и громивший белые отряды профессиональных военных, легко справится и с эвенкийскими повстанцами. Действительно, 7 февраля 1925 г. отряд Строда занял Петропавловск. На берегу Алдана произошло столкновение эвенков, которыми командовал И. Канин, с кавалеристами Строда. Повстанцы отступили в Нелькан. Тем не менее, в ночь с 21 на 22 февраля 1925 г. отряд из 150 эвенков под командованием П.В. Карамзина сумел захватить Новое Устье. Хотя эвенкам противостоял красноармейский гарнизон из 317 бойцов и командиров, вооруженных семью пулеметами, повстанцам удалось взять верх и захватить населенный пункт. После этого повстанцы захватили хранившиеся на складах товары, общей стоимостью в 100 тысяч рублей в Новом Устье, в 25 тысяч рублей — в Оймяконе. Естественно, что повстанцами была присвоена пушнина, хранившаяся на складах советских организаций. В отношении местного населения, впрочем, многие повстанцы вели себя ничем не лучше советских руководителей, против которых они подняли восстание. Так, бойцы повстанческих отрядов захватывали продовольствие у мирного населения, отбирали лошадей.

Продолжая рейды по Охотскому краю, 4 марта 1925 г. повстанцы вторглись в Усть-Майское. Отряду из 50 красноармейцев не удалось выбить их из селения, после чего красноармейцы были вынуждены отступить, потеряв девять бойцов погибшими и восемь — ранеными. Но повторная операция красноармейского отряда, на этот раз уже из 80 бойцов и командиров, оказалась более удачной — повстанцы отступили из Усть-Майского. В начале апреля красноармейцам Ивана Строда удалось окружить отряд повстанца С. Канина из 13 человек. Лишь троим повстанцам удалось убежать, двое были убиты, а остальные восемь, включая и командовавшего отрядом Канина, попали в плен.

Повстанческий отряд, в центре — Павел Карамзин

Тем временем, увидев, что силовые методы подавления повстанческого движения в Охотском крае влекут за собой лишь дальнейшее озлобление коренного населения и не способствуют кардинальному решению проблемы, руководящие органы советской власти решили изменить политику в сторону достижения компромисса. Немалую роль в разрешении конфликтной ситуации сыграл Иван Строд, за долгие годы жизни и службы в тайге Восточной Сибири и Дальнего Востока хорошо изучивший психологию и обычаи местного населения.

Михаил Артемьев, который со своими повстанцами квартировал в Мырыла, встретился с делегацией ЦИК Якутии под руководством Р.Ф. Кулаковского. Был подписан договор о перемирии, а 30 апреля к Артемьеву прибыла делегация Якутского ЦИК, в которую входили Е.И. Слепцов, Ф.Г. Сивцев и Н. Болдушев. Они пообещали Артемьеву, что вопрос о воссоединении края с Якутией будет решен в ближайшее время. Следствием переговоров стало сложение оружия отрядом М.К. Артемьева 9 мая 1925 года. Спустя два месяца, 18 июля, сложил оружие отряд другого авторитетного командира П.В. Карамзина. Таким образом, сложило оружие 519 эвенкийских и якутских повстанцев. Поскольку центральное советское руководство в данное время крайне осторожно подходило к решению вопросов в сфере межнациональных отношений, местные власти также ориентировались на мягкие методы по отношению к повстанцам.

Дальревком 10 августа 1925 г. организовал съезд тунгусов Охотского побережья в Охотске, в котором принимали участие делегаты 21 тунгусского рода и трех якутских районов. 23 августа 1925 г. в Нелькане состоялся съезд Главного Тунгусского Национального Управления, на котором выступили представители советской власти Ф.Г. Сивцев, Т.С. Иванов и председатель Особой комиссии ВЦИК К.К. Байкалов. В результате докладов советских руководителей, Тунгусское Управление заявило о сложении своих полномочий и самороспуске. Была подчеркнута важность решения конфликтной ситуации мирным путем. Вместе с тем, К.К. Байкалов, руководивший Особой комиссией ВЦИК, в результате расследования причин восстания 1924-1925 гг., сделал заключение о том, что восстание было спровоцировано преступной деятельностью властей Охотского края и сотрудников местного ОГПУ.

Одновременно председатель Особой комиссии ВЦИК опроверг и обвинения в сотрудничестве повстанцев с японскими и американскими агентами, которые прежде распространялись якутской советской печатью.

Представитель Охотско-Якутской военной экспедиции ОГПУ Андреев сделал следующий вывод о действительных причинах произошедшего восстания: « Основной причиной недовольства тунгусов существующей властью является их страшное обеднение. Падеж оленей вследствие копытицы, нашествие волков, мор на собак, отсутствие кредитов со стороны хозорганов, болезни и большая смертность тунгусов вследствие полного отсутствия медицинской помощи, невозможность приобретения предметов первой необходимости, — эти причины в совокупности разоряли и так невысоко стоящее первобытное хозяйство тунгуса. Ошибка местных органов власти заключается и в следующем: не было никакой связи с туземным населением, они не были совработниками, а были чиновниками, по казенному относившимися к своим обязанностям, все циркулярные распоряжения центра, писанные для большинства губерний Советской России, но непригодные для Охотского края, ими слепо проводились в жизнь» (Цит. по: Фонова Т.В. Административно-территориальное определение с. Нелькан в 20-е — 30-е годы прошлого столетия. Доклад 2-й научно-практической конференции «Встречь солнцу!». 2 августа 2008 г. ).

Участники Тунгусского восстания были амнистированы советской властью. Более того — многим повстанцам предоставили кредиты для обзаведения домашним хозяйством. Этот шаг советской власти объяснялся тем, что в восстании принимали участие действительно доведенные до нищеты люди, которых сложно было обвинить в кулачестве или буржуазных настроениях. Поэтому советское руководство постаралось замять конфликт и помочь тем эвенкам и якутам, которые находились в бедственном материальном положении. Некоторые из лидеров восстания даже были приняты на службу в советские административные учреждения. В частности, Михаил Артемьев — виднейший полевой командир Тунгусского восстания — даже трудился секретарем Нельканской волости, затем был переводчиком и проводником.

«Конфедералисты». Второе восстание

Однако в дальнейшем многие бывшие участники восстания вновь оказались недовольны политикой советской власти. Несмотря на то, что советское руководство дало обещания удовлетворять интересы коренного населения, в действительности ситуация мало чем изменилась. Скорее всего, именно это и заставило Михаила Артемьева в 1927 году примкнуть к следующему восстанию, произошедшему в Советской Якутии и вошедшему в историю Восточной Сибири как «ксенофонтовщина», или «движение конфедералистов». Тунгусы также принимали участие в «движении конфедералистов», хотя оно в большинстве своем и по составу, и по целям движения было ориентировано на якутов. Суть движения конфедералистов заключалась в стремлении к превращению Якутской АССР в союзную республику, что подразумевало повышение представительства якутов в Совете национальностей СССР, органах власти в Якутии, а также повышения самоуправления в республике. Кроме того, имелся и националистический подтекст — конфедералисты выступали против заселения Якутии поселенцами из европейской части России, так как видели в них угрозу экономическому благосостоянию якутского населения. Крестьяне, занимавшие сельскохозяйственные земли, тем самым лишали якутов пастбищ.

У истоков конфедералистского движения в Якутии в 1925-1927 гг. стоял Павел Васильевич Ксенофонтов (1890-1928). В отличие от Артемьева, хоть и грамотного, но всего лишь с четырьмя классами реального училища за плечами, Ксенофонтова можно было назвать настоящим представителем сибирской интеллигенции. Выходец из знатной якутской семьи, Ксенофонтов окончил юридический факультет Московского университета и в 1925-1927 гг. работал в Народном комиссариате финансов Якутской АССР. Когда в апреле 1927 г. в Якутии начались вооруженные выступления местного населения, Ксенофонтовым была создана Младо-якутская национальная советская социалистическая партия конфедералистов. Фактически именно ее взгляды и определяли основную линию якутского восстания 1927 года. Помимо Ксенофонтова, во главе восставших встал и Михаил Артемьев.

У истоков конфедералистского движения в Якутии в 1925-1927 гг. стоял Павел Васильевич Ксенофонтов (1890-1928). В отличие от Артемьева, хоть и грамотного, но всего лишь с четырьмя классами реального училища за плечами, Ксенофонтова можно было назвать настоящим представителем сибирской интеллигенции. Выходец из знатной якутской семьи, Ксенофонтов окончил юридический факультет Московского университета и в 1925-1927 гг. работал в Народном комиссариате финансов Якутской АССР. Когда в апреле 1927 г. в Якутии начались вооруженные выступления местного населения, Ксенофонтовым была создана Младо-якутская национальная советская социалистическая партия конфедералистов. Фактически именно ее взгляды и определяли основную линию якутского восстания 1927 года. Помимо Ксенофонтова, во главе восставших встал и Михаил Артемьев. Первоначально конфедералисты планировали выступить 15 сентября, но планы были сорваны начавшимися операциями контрразведки — о готовящемся восстании советскому руководству сообщил П.Д. Яковлев, занимавший пост заместителя народного комиссара внутренней торговли Якутии. Тем не менее, 16 сентября был создан повстанческий отряд во главе с Ксенофонтовым, Михайловым и Оморусовым. В октябре 1927 г. повстанцы под командованием Артемьева заняли Петропавловск, включив в свой состав отряд из 18 местных тунгусов. Отряд Олмарукова занял село Покровск.

Отряды Ксенофонтова и Артемьева заняли селения Усть-Мая, Петропавловск, Нелькан, Оймякон и ряд других. За два месяца восстание охватило территорию пяти якутских улусов, а численность восставших увеличилась до 750 человек. При этом занятие населенных пунктов осуществлялось фактически без реальных столкновений с красноармейцами или милицией. Для противодействия повстанцам еще в начале октября 1927 г. советское руководство созвало Чрезвычайную сессию Якутского ЦИК. Было решено возложить обязанности по подавлению восстания на Северо-Восточную экспедицию ОГПУ. 18 ноября произошло столкновение отряда Михайлова с подразделением ОГПУ.

В селении Мытатцы 4 декабря 1927 г. повстанцы избрали ЦК Младо-якутской национальной советской социалистической партии конфедералистов и генерального секретаря партии, которым стал Ксенофонтов. В состав ЦК партии вошли П. Оморусов, Г. Афанасьев и шесть других повстанцев, в Центральную контрольную комиссию партии вошли И. Кириллов, М. Артемьев и А. Оморусова. 16 декабря 1927 г. повстанцы разделились на несколько отрядов. Отряд из 40 повстанцев под командованием Михайлова двинулся в Восточно-Кангаласский улус, отряд Кириллова и Артемьева из семидесяти человек — в Дюпсинский улус. По мере продвижения повстанцы собирали жителей занимаемых сел и зачитывали обращения к народу на якутском и русском языках. По следам повстанцев двигались, тем временем, отряды ОГПУ. Операцией против конфедералистов командовал тот самый Иван Строд, который двумя годами ранее подавлял Тунгусское восстание.

Сдача конфедералистов

Как и Тунгусское восстание 1924-1925 гг., конфедералистское движение в Якутии было сравнительно мирным. Лишь раз десять за все время восстания происходили перестрелки с советскими подразделениями, серьезных сражений так и не последовало. Руководство Советской Якутии попыталось уладить конфликтную ситуацию мирным путем и предложило Ксенофонтову амнистию ему лично, всем лидерам и участникам движения в обмен на сложение оружия. В конечном итоге, Ксенофонтов, убежденный в том, что главной задачей партии является заявление о существующих проблемах и ее точке зрения на их решение, 1 января 1928 года сложил оружие. Ряд его сторонников предпочел еще некоторое время «бегать» с оружием, однако 6 февраля 1928 г. капитулировали последние повстанцы. Хотя восстание в целом не отличалось серьезным размахом, а его лидеры пошли на добровольную сдачу, советское руководство нарушило данные обещания об амнистии.

Ксенофонтов и другие лидеры восстания были арестованы. «Тройка» ОГПУ 27 марта 1928 г. вынесла Павлу Ксенофонтову смертный приговор, а на следующий день, 28 марта 1928 года, он был расстрелян. Михаила Артемьева расстреляли по приговору «тройки» 27 марта 1928 года. Общее количество арестованных по делу о восстании Ксенофонтова составило 272 человека, из которых 128 человек расстреляли, 130 — приговорили к различным срокам заключения и остальных освободили. При этом чистки коснулись и руководства Якутской АССР, которое, по мнению центральных властей, не смогло навести на территории республики полноценный порядок. В частности, были сняты с занимаемых постов председатель ЦИК Якутии Максим Аммосов и секретарь Якутского обкома партии Исидор Барахов.

Восстание конфедералистов — один из наиболее известных примеров организованного сопротивления советской власти и ее политике на территории Якутии. Но и позже, в 1930-е гг., имели место многочисленные выступления коренного населения Восточной Сибири и Дальнего Востока против советской власти. Местные жители не были довольны результатами коллективизации, их не устраивала и политика советской власти, направленная на изживание традиционных религиозных культов и привычного уклада жизни. С другой стороны — советская власть при подавлении подобных выступлений действовала все жестче, поскольку усложнявшаяся обстановка в стране и в мире требовала повышенного внимания к соблюдению интересов национальной безопасности государства. Тем более, что в непосредственной близости от советских Сибири и Дальнего Востока, на территории Кореи, Маньчжурии, Внутренней Монголии, активно действовала враждебная Япония, стремившаяся к утверждению гегемонии во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В статье использовано фото: Константин Пронякин,

«Хабаровский Экспресс», № 42, 14.10.09 (http://debri-dv.ru. )

Информация