Любовь моя — лошади. Часть II

В течение трех царствований коннозаводство было настолько расстроено, что оно перестало соответствовать тем требованиям, которые предъявлялись к выращиванию военных пород лошадей.

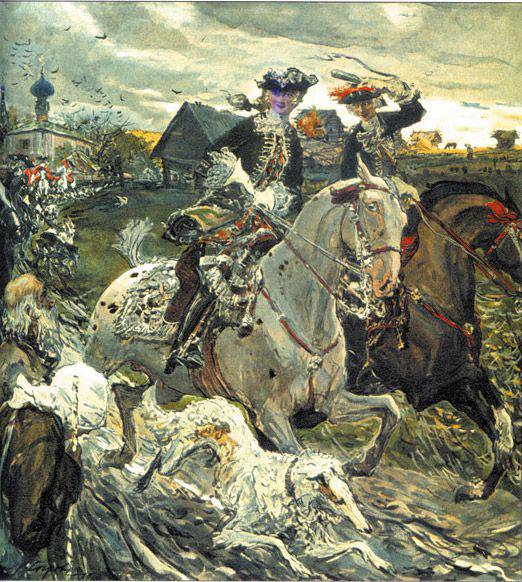

Императрица Елизавета Петровна, вступив на престол, лошадей почему-то невзлюбила. И все дела в этом отношении были ею заброшены, коннозаводство было лишено руководящей идеи. Хотя, как свидетельствует знаменитая картина, императрица в молодости нередко участвовала в псовой охоте вместе с юным Петром II.

Как отмечают историки, государыня была дамой чрезмерно капризной и требовательной: ей скорее приходили на ум всякие шалости, нежели дела государственные. Поэтому в управлении военным коневодством уже не было того напора, что раньше: капризная воля государыни и временщики в управлении уничтожили то, что было создано Петром Великим и Анной Иоанновной. Без всякой государственной необходимости были уничтожены все малоросские конные заводы. Предпринимались слабые попытки улучшения отрасли: например, было решено разводить лошадей для армии в Архангельской губернии, имеющей второстепенное значение (архив "Губернских ведомостей", 1859 год, №3, №5). Но это начинание быстро пришло в упадок и не смогло коренным образом изменить отношение государственной власти.

Время Петра II было тоже неблагоприятным. Ничего не было сделано для коннозаводства, которое приходило в быстрый упадок. Монастырскому коннозаводству, начало которому было положено А. П. Волынским, тоже был нанесен удар: согласно высочайшему указу от 13 апреля 1762 года, всех пригодных лошадей забрали в кирасирские и драгунские полки. Таким образом, монастыри лишились ценных пород лошадей. Монастырские заводы были разрушены. А жаль. Ведь иноземные монахи, например, из монастыря Утерсен, расположенного в Северной Германии, смогли вырастить знаменитую голштинскую породу лошадей.

И, наконец, Екатерина Великая не только не уделяла внимания коннозаводству, но и резко сократила расходы на коннозаводство, ради экономии были закрыты те заводы, которые еще оставались. Справедливости ради стоит отметить, что в эпоху ее царствования был основан только один Деркульский завод, который сохранился и до наших дней.

Однако общее состояние отрасли было весьма плачевным. От былого великолепия остался лишь небольшой след. Но, как известно, за черными днями наступают ясные. И для военных коннозаводчиков наступили золотые времена.

Они начались с приходом к власти Павла I, который воспитывался на "аглицкий" манер и был страстным приверженцем военного искусства Фридриха Великого и старался подражать ему в организации армии. Кавалерийские полки Фридриха были оснащены превосходными лошадьми, способными к берейторской выездке (это высшая школа верховой езды). Павел пожелал иметь такую же конницу и обратил внимание на коннозаводство, которое долгое время было в опале. В истории коннозаводства его имя должно стоять наряду с именами Петра Великого и Анны Иоанновны. Идея Петра Великого снова воскресла; широкий взгляд его на коннозаводство как на достояние, предназначенное для производства не только военных лошадей, но и других пород, нашел свою поддержку у императора Павла. Он также признавал, что коннозаводство прежде всего является достоянием общенародным, затем правительственным и наконец придворным. Заводы снова возрождались. Приобретались породы в Дании, Испании, Персии, арабских странах, Саксонии, Турции.

В России стали строиться новые заводы. Их появление в самых разных губерниях существенным образом облегчило закупку и поставку лошадей в действующую армию. Ремонтерам теперь было намного легче и быстрее приезжать в близлежащие новые заводы, расположенные в Симферопольский, Малоархангельский, Пензенский, Подольский, Эзельской (Лифляндской) и других губерниях.

Руководство новых заводов стремилось перещеголять своих коллег, которые выращивали традиционные для себя породы. Жеребцы и матки на новых заводах были смешанных пород: датской, английской, неаполитанской, мекленбургской, персидской и многих других "хороших пород". Более того, чтобы существенным образом улучшить породу, было разрешено к жеребцам государственных заводов бесплатно приводить маток частных владельцев. Такая мера позволила существенно улучшить состояние коннозаводства у населения.

Александр I поддерживал коннозаводство. Он повелел заново открыть упраздненные Елизаветой Петровной военные полковые заводы, которые стали работать при военных поселениях. Такая мера позволила улучшить экономическое состояние отрасли, которая считалась убыточной.

"Нужно обратить внимание на конские заводы, потому что сие может иметь влияние на ремонты кавалерийские. Известно, что конские заводы, за исключением степных, признаются невыгодной статьей хозяйства", — докладывал в 1807 году граф Кочубей государю Александру I.

Военные конные заводы учреждаются один за другим: Стрелецкий появился в 1801 году, Лимаревский — в 1818 году и Новоалександровский в 1822 году. Для новых заводов приобретались жеребцы, выращенные на заводе у графини Орловой-Чесменской, также закупались английские и арабские породы.

Продолжение следует…

Информация