Советские ВВС были застигнуты врасплох

В былое время мне довелось принять участие в издании книги немецкого генерала Вальтера Швабедиссена «Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг.». В принципе, это даже не книга, а отчет, созданный по заданию американского командования вскоре после окончания второй мировой войны. В этом отчете, опубликованном в журнале Истории ВВС США в 1960 г., Швабедиссен обобщил разведывательные материалы и отчеты командиров Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине о действиях ВВС РККА в период с 1941 по 1945 гг. Кстати, таких отчетов, написанных немецкими специалистами и строевыми офицерами, было больше сотни, и были они посвящены различным аспектам боевых действий, родам войск, отдельным операциям, отдельным видам вооружений, тактике и стратегии и проч. Американцев очень интересовали потенциальные возможности советских Вооруженных сил.

Почитав дискуссию по поводу упомянутой статьи, я подумал, что коллегам будет интересно ознакомиться с мнением немецких командиров о действиях ВВС РККА на начальном этапе войны. В книге этот материал достаточно большой, поэтому я его основательно сократил и доработал, оставив только общие оценки по 1941 г., чтобы он имел удобоваримый объем.

Начиная свое нападение на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 г., немецкое командование рассчитывало, используя тактику блицкрига, окончить кампанию очень быстро. Хотя у верховного командования Люфтваффе имелись достаточно точные данные о советских ВВС, строевые командиры немецкой армии, авиации и флота имели весьма смутное представление о возможностях русской авиации. Тем не менее, имея за спиной богатый боевой опыт и множество побед, командиры Люфтваффе вступили в бой с полной уверенностью в своем превосходстве.

Перед началом кампании немецкие авиационные командиры были ознакомлены с данными о состоянии советских ВВС и возможных тактических методов их применения. При этом использовались, в основном, данные из «Отчета разведки по Советскому Союзу». Однако из-за внушительных побед, одержанных в первые месяцы войны, немецкие командиры в течение кампании уделяли мало внимания этим данным вообще и проверке их точности в частности.

В течение первого года кампании выяснились три основных пункта, которые противоречили данным немецкой разведки и явились большой и неприятной неожиданностью. Эти пункты касались:

1) численности советских ВВС на момент начала кампании;

2) эффективности советской зенитной артиллерии;

3) неожиданно быстрого восстановления ВВС в конце 1941 — начале 1942 г., несмотря на сокрушительные удары, которые были нанесены им летом.

Так, майор Гюнтер Ралль (Gunter Rall) пишет, что перед началом боевых действий сведения о советской истребительной авиации были очень смутными, а данные о типах и численности самолетов отсутствовали вовсе. Поэтому столкновение с советскими истребителями, имевшими огромное численное превосходство явилось сюрпризом, хотя в техническом отношении превосходство Люфтваффе было очевидным.

Майор Манфред фон Коссарт (Manfred von Cossart) вспоминает, что немецкий летный состав инструктировали, основываясь на «Отчете разведки», согласно которому советскую зенитную артиллерию и истребительные силы «...вряд ли стоило принимать во внимание». По мнению фон Коссарта, данные о численность русских ВВС, приведенные в «Отчете», ни в коем случае не соответствовали действительности. Он задается вопросом: не было ли это преднамеренной попыткой умалить силу советской обороны? Немецкие войска, по его заключению, пошли в бой обремененные предвзятыми оценками.

Из доступных материалов не ясно, какие сведения о советских ВВС получили немецкие армейские и морские командиры, но можно предположить, что они были еще менее точными. Правда, более поздние высказывания армейских и морских офицеров, о том, что русские применяли сравнительно мало авиации и добились весьма скромных успехов, говорят о том, что офицеры этих двух родов войск не были так удивлены, как офицеры Люфтваффе, обнаружившие огромное количество советских самолетов. Так что, опыт сухопутных и морских командиров не противоречил «Отчету», и их мало заботила его неточность.

Немецкая атака с воздуха 22 июня была полной неожиданностью для советских ВВС. Сотни советских самолетов всех типов были уничтожены в первые дни нападения. Многие из них были уничтожены на земле без всякого сопротивления, другие были сбиты в воздушных боях. Количество уничтоженных на земле во много раз превышало количество сбитых в воздухе. Однако, необходимо обратить внимание на один факт, которому немецкое командование не придало тогда должного значения: при данных обстоятельствах советские потери в живой силе были значительно меньше, чем потери техники. Это частично объясняет тот факт, что русским удалось быстро восстановить боевую мощь своих ВВС.

Немецкие командиры единодушны во взглядах на эффект массированного воздушного удара в первые дни войны. Атака была хорошо подготовлена и успешно осуществлена. Так, капитан Отто Кат (Otto Kath), в то время пилот JG 54 в северном секторе фронта, пишет, что части его эскадры в первом вылете нанесли сокрушительный удар по советским авиационным частям на аэродроме Ковно (Каунас). Немецкие бомбы обрушились на бомбардировщики СБ-3 (?) и ДБ-3, выстроенные тесными рядами вдоль взлетной полосы перед своими укрытиями. Немецкие истребители сопровождения Bf 109 атаковали аэродромы вместе с пикирующими бомбардировщиками и уничтожили большую часть советских самолетов на земле. Русские истребители, которым удалось взлететь, были сбиты на взлете или сразу после него.

Майор фон Коссарт, командир звена третьей группы бомбардировочной эскадры «Гинденбург», действовавшей на северном участке, вспоминает, что в своей первой атаке 22 июня 1941 г. его группа сбросила бомбы на длинные ряды совершенно незамаскированных самолетов, выстроенных как на параде плотными рядами по краям аэродрома Либава (Лиепая). Единственной защитой было одно зенитное орудие на аэродроме и несколько орудий в районе порта, которые не нанесли никакого ущерба атакующей стороне. Последующие атаки в этот день и на следующее утро столкнулись с весьма слабой обороной. Подполковник Хорст фон Райзен (Horst von Reisen), командир 2-й группы 30-й бомбардировочной эскадры в районе Северного моря, характеризует полную беспечность русских в начале кампании как приятный сюрприз. Первый налет на Мурманск 22 июня 1941 г. не встретил ни истребительного, ни зенитного противодействия. Даже самолеты, осуществлявшие штурмовку на малой высоте по окончании бомбардировки не были обстреляны. Немецкие самолеты действовали над вражеской территорией совершенно без помех. Фон Райзен говорит, что русские «были опрокинуты», а ситуацию характеризует как классический пример полного господства в воздухе и далее он утверждает, что «вражеской авиации буквально не существовало».

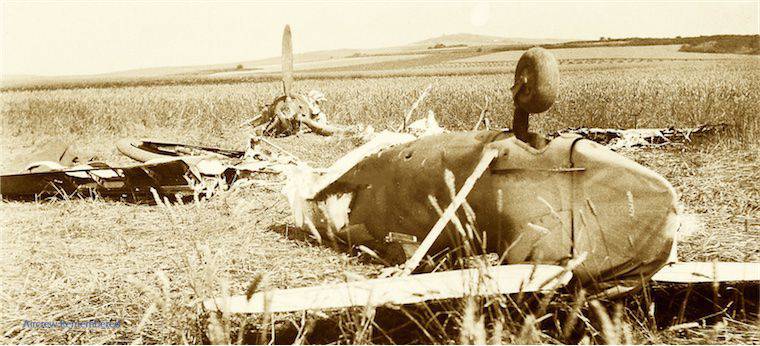

Можно привести большое количество примеров, доказывающих, что на всем Восточном фронте советские ВВС были застигнуты врасплох, и большое количество самолетов было уничтожено на аэродромах. Так капитан Пабст (Pabst), командир эскадрильи пикирующих бомбардировщиков, действовавшей в южном секторе фронта, пишет, что 28 июня 1941 г. он приземлился на советский аэродром, который был завален сбитыми и уничтоженными на земле советскими самолетами.

Согласно отчету генерал-лейтенанта Германа Плохера (Hermann Plocher), первая атака частей I воздушного флота застала русских врасплох. Большое количество русских авиационных частей были уничтожены и в последующие дни. После того, как территория была оккупирована немецкими войсками, проведенные осмотры вскрыли такую же картину невероятных разрушений, как на южном и центральном участках Восточного фронта. Сотни самолетов были найдены сожженными и разбитыми бомбами всех калибров на разрушенных аэродромах. Результатом этого первого сокрушительного удара по советским ВВС было то, что на всем Восточном фронте немцы обладали неоспоримым, и даже абсолютным превосходством в воздухе.

Однако уверенность в своем превосходстве немецким командирам дал не этот первый неожиданный успех, а опыт встреч с советскими самолетами и летчиками в воздухе. Очень быстро обнаружилось, что несмотря на свое численное превосходство как в людях, так и в самолетах, советская авиация не могла противостоять Люфтваффе. У советских летчиков совершенно не было боевого опыта, отсутствие которого невозможно было компенсировать часто наблюдаемой агрессивностью и упорством. Их подготовка не отвечала современным требованиям, а оперативные и тактические принципы были устаревшими и неэффективными. Таким образом советские летчики значительно уступали немецким с их богатым боевым опытом. Другим фактором был устарелый парк машин, значительно уступавших немецким типам.

Немецкие авиационные командиры единодушны во взглядах на этот вопрос, что видно из следующих цитат.

Подполковник Гельмут Мальке (Helmut Mahlke), командир группы пикирующих бомбардировщиков на центральном участке Восточного фронта, приходит к выводу, что в начале русской кампании советские ВВС были вооружены в основном устаревшей техникой, которая лишь слабо соответствовала современным требованиям, а зачастую не соответствовала вообще. Оснащенные такими самолетами русские авиационные части столкнулись с противником, значительно превосходившим их в техническом и тактическом отношении. К тому же, летчики Люфтваффе приобрели богатый боевой опыт в операциях над Великобританией, Королевские Военно-воздушные Силы которой были оснащены современной техникой.

Генерал-майор Клаус Уэбе (Klaus Uebe) описывает 1941 г., как период, когда русские довели свою авиацию, укомплектованную неопытными летчиками и оснащенную устаревшей техникой, практически до полного уничтожения. Советские летчики в своем большинстве были не просто хуже, а значительно хуже своих немецких оппонентов. И слабость их объяснялась не только потрясением от внезапных сокрушительных ударов немцев и плохими русскими самолетами. В большей степени причиной тому был недостаток летного чутья, отсутствие адекватности в мышлении, их инертность и недостаточная подготовка. Плохой подготовкой объяснялась и наблюдавшаяся в большинстве случаев осторожность, граничившая с трусостью. Таким образом, несмотря на численное превосходство, советские ВВС не были опасным противником.

Полковник Фрайхер фон Бойст (Freiherr H. H. von Beust), командир бомбардировочной группы в южном секторе Восточного фронта, среднего русского летчика описывает так:

«…противник, совершенно не способный вести самостоятельный атакующий воздушный бой и представлявший весьма небольшую угрозу в атаке. Часто складывалось впечатление, что в отличие от немецких летчиков, советские пилоты были фаталистами, сражавшимися без всякой надежды на успех и уверенности в своих силах, движимые своим фанатизмом или страхом перед комиссарами».

Недостаток агрессивности у русских летчиков, кажется, понятен фон Бойсту, который задается вопросами:

«Как можно было ожидать настоящего энтузиазма в бою от летчиков со столь безнадежно устаревшими самолетами, оружием и оснащением? Как должен был вести себя в бою летчик, уступающий противнику в технической, тактической и летной подготовке, и который был деморализован огромными поражениями Советского Союза?

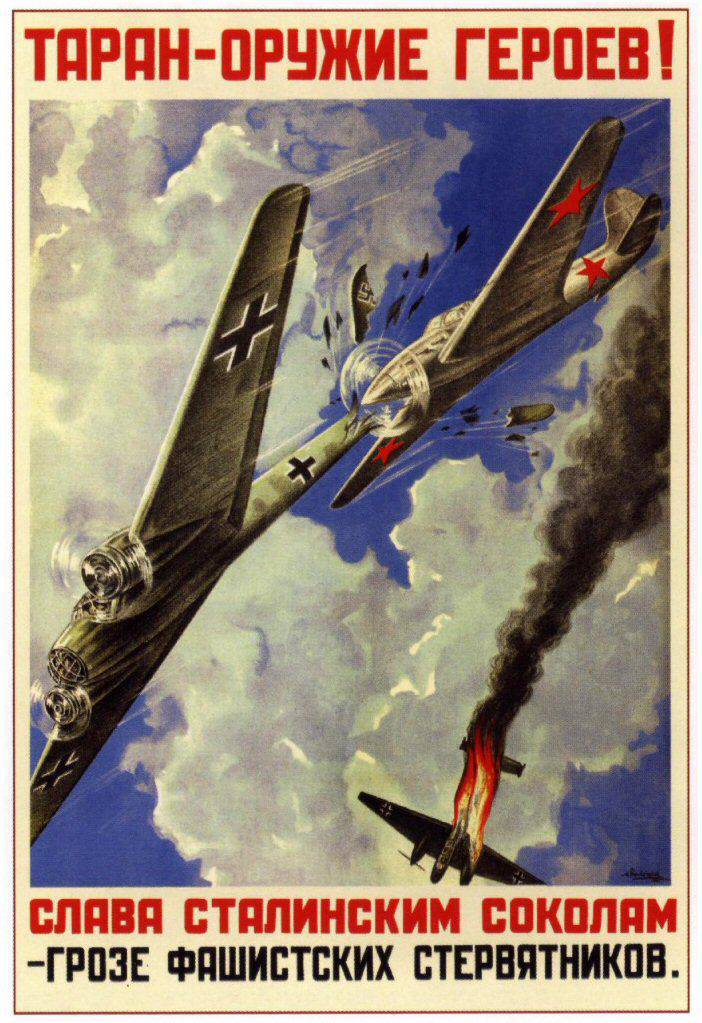

Фон Бойст выразил взгляд на советские ВВС, которого придерживались большинство немецких авиационных командиров летом и осенью 1941 г., хотя в некоторых работах иногда встречаются утверждения, что, несмотря на низкое качество боевой подготовки, советские летчики часто демонстрировали огромное мужество и упорство в выполнении приказа и были находчивы в бою. Кое-кто утверждал также, что сопротивление Советов неуклонно возрастало, и что русские периода Второй мировой войны сильно отличались от тех, с кем столкнулась немецкая армия в Первой мировой войне.

К концу 1941 г. появились первые признаки того, что советские ВВС начали оправляться от понесенных летом тяжелых поражений. Люфтваффе по-прежнему удавалось удерживать превосходство в воздухе, но уже стало понятно, что желаемого полного уничтожения советской авиации достичь не удалось. На фронте стали появляться сильные авиачасти, оснащенные современными типами самолетов. Этот процесс шел медленно, по-разному и в разное время в различных районах, поэтому немецкие командиры не сразу стали осознавать, что они наблюдают общее возрождение ВВС. Рост сопротивления в воздухе стал особенно очевиден в районах наибольших боев — под Москвой, Ленинградом и Демянском.

Три фактора благоприятствовали восстановлению советской авиации:

1) большое количество летчиков уцелело, в то время как их техника была уничтожена на земле летом 1941 г., а также наличие больших резервов техники и личного состава во внутренних районах России и на Дальнем Востоке;

2) эвакуация (несмотря на громадные трудности) авиационной промышленности на восток, где она оказалась недосягаемой для немецкой авиации;

3) раннее наступление исключительно суровой русской зимы, которое нарушило все планы немцев по ведению воздушных операций. Это дало русским долгую передышку для реорганизации своих ВВС.

Майор Хайнц Йоахим Яхне (Heinz Joachim Jahne), наблюдатель в группе стратегической разведки в центральном районе Восточного фронта, вспоминает, что на начальном этапе кампании его подразделение не понесло никаких потерь от советской авиации, но начиная примерно с августа 1941 г., советские истребительные части, находившиеся в зоне действия его подразделения, и, в частности, в районе Москвы, стали постепенно превращаться во все более и более серьезное препятствие.

Доктор Карл Бартц (Karl Bartz) вспоминает, что во время боев в окружении под Демянском зимой 1941-42 гг. советские самолеты начали появляться в больших количествах, и что на больших высотах оборона была очень сильной.

Наконец, полковник Ганс-Ульрих Рудель (Hans-Ulrich Rudel) замечает, что в боях за Ленинград советские истребители атаковали приближающиеся соединения немецких самолетов уже над побережьем. Он также указывает на то, что в битве за Москву немецким летчикам оказалось труднее бороться с холодом, чем с советской авиацией. По мнению Руделя, русским не нужно было желать лучшего союзника, чем их зима, которая, как он считает, спасла Москву.

Приведенные выше наблюдения немецких авиационных командиров до конца 1941 г. не получили широкого распространения, но они показывают, что начали появляться признаки изменения ситуации в пользу советских ВВС.

Необходимо также кратко рассмотреть зенитную артиллерию. Как уже говорилось, зенитная артиллерия находилась в составе армии, а не ВВС. Однако, применялась она, естественно, главным образом против немецкой авиации.

Мнения немецких командиров об эффективности советской зенитной артиллерии расходятся, что понятно: ведь они основаны на личном опыте, приобретенном на разных участках фронта. Однако, в целом, их взгляды можно обобщить так: во время первых внезапных атак ее эффективность была низкой. Но зенитчики быстро оправились от первого шока и превратились в очень сильного противника, особенно в районах основных боев. Немецкие командиры сходятся в одном: все они были удивлены эффективностью вражеской зенитной артиллерии, поскольку немецкое командование представляло ее устаревшей и вряд ли опасной. Они также почти единодушны в том, что оборонительный огонь из легкого оружия, в частности огонь пехоты, был очень опасным и привел к большим потерям с немецкой стороны.

Майор фон Коссарт считает, что в отличие от сведений, приведенных в «Отчете разведки», советская зенитная артиллерия должна была быть в хорошем состоянии еще до начала кампании, поскольку зенитные части действовали очень успешно против соединений немецких самолетов. Русские просто не могли организовать настолько эффективную ПВО в столь короткий период. Хотя русская зенитная артиллерия была тоже застигнута врасплох и понесла тяжелые потери в начале кампании, вскоре вновь появились хорошо организованные центры противовоздушной обороны.

Обычно первые залпы тяжелых зенитных соединений ложились на нужную высоту, часто первые же снаряды разрывались в центре строя немецких самолетов. С августа 1941 г. наземные службы ПВО вокруг Ленинграда действовали исключительно эффективно и имели в своем составе аэростатные заграждения до высоты 5000 м. На подходе к городу соединения Ju-88 встречал огонь тяжелых зенитных орудий, а после пикирования они попадали под плотный огонь легкого и среднего оружия. Из-за хорошо организованного огня из пулеметов и пехотного оружия штурмовые удары на малой высоте часто обходились слишком дорого. Фон Коссарт приводит причины гибели немецких самолетов в следующем порядке: огонь зенитной артиллерии, ответный огонь пехоты и атаки истребителей.

Полковник Рудель тоже считал, что советская зенитная оборона вокруг Ленинграда, была чрезвычайно эффективной. По его словам: «...зона массированного зенитного огня начинается как только пересекаешь побережье...огонь зенитной артиллерии — убийственный... дым от разрывов снарядов образует целые облака». Он также считал огонь советских пехотных частей и легких зенитных орудий очень действенным.

Капитан Герберт Пабст постоянно указывает на тот факт, что огонь тяжелой зенитной артиллерии, а также наземных войск, был серьезным препятствием и нередко приводил к повреждению или потере самолета.

Полковник фон Райзен сообщает, что на начальном этапе войны в районе Баренцева моря под Мурманском советская зенитная артиллерия потерпела полную неудачу, но быстро оправившись, и уже через несколько недель представляла серьезную угрозу атакующим немецким самолетам. Эффективность обороны была во всех отношениях сравнима с обороной Британских островов в местах с такой же концентрацией зенитной артиллерии. В тылу для защиты важных железных и автомобильных дорог широко применялись легкие зенитные орудия и пулеметы. Они оказались особенно опасны для самолетов, атакующих поезда на низкой высоте. Нападающие редко избегали повреждений, в большой степени из-за упорства советских пулеметных расчетов.

В целом немецкие армейские командиры, которые воевали в центральном и северном районах фронта считают, что Люфтваффе обладало абсолютным превосходством в воздухе вплоть до конца 1941 г. Даже в тяжелых отходных боях под Калинином и Москвой войска, столь уязвимые в это время для ударов с воздуха, практически не испытали воздействия советской авиации.

Поддержка с воздуха советского флота, выражавшаяся в частности в ударах по немецким кораблям, была столь незначительной на протяжении всей войны, а особенно в 1941 г., что для немецких флотских командиров оказалось очень трудно сформулировать свое мнение о советской авиации ВМФ на основании боевого опыта.

Исследование капитана (впоследствии адмирала) Вильгельма Мозеля (Wilhelm Mosel) показывает, что советское командование, по-видимому, считало воздушную разведку над морем, патрулирование побережья и боевые операции над морем делом второстепенным. Во время наступления летом и осенью 1941 г. немецкие операции на море ни разу не встретили организованного противодействия больших соединений советских самолетов. Использование авиации ВМФ для нужд береговой обороны на Черном море было более заметным. Однако, в целом, бремя поддержки наземных операций было столь велико, а морские операции были столь незначительны, что русские, видимо, считали расточительным и ненужным проводить масштабные операции против германского флота или немецких морских транспортных коммуникаций. Возможно, такое отношение объяснялось в некоторой мере менталитетом русских, ориентированным в первую очередь на наземные операции. Но какими бы ни были причины, можно заключить, что недостаток, а, можно сказать, и отсутствие, опыта боев с советской авиацией ВМФ привело немецких флотских командиров к мнению, что в 1941 г. советские ВВС не представляли угрозы для немецкого флота. Это мнение разделяет и адмирал Л. Бюркнер (L. Burkner).

При попытке суммировать общее впечатление немецких авиационных, армейских и флотских офицеров о советских ВВС в 1941 г. вырисовывается следующая картина:

1. Советские ВВС использовались исключительно для поддержки действий наземных войск, и авиационные части при выполнении этих заданий иногда демонстрировали похвальную агрессивность и известную энергичность. Их неудачи объяснялся в первую очередь тем фактом, что Люфтваффе добилось господства в воздухе.

2. Советские ВВС на протяжении этой фазы компании уступали немецким и были вынуждены ограничиваться оборонительными операциями. Тем не менее, на некоторых участках фронта в определенные периоды русские имели превосходство в воздухе, что больше влияло на эмоции немецких армейских командиров, чем на картину в целом.

3. Слабость советских ВВС объяснялась, в основном, следующими факторами:

а) потерей большого количества самолетов на земле и в воздухе во время первой неожиданной атаке немцев;

б) недостаточной тактической, летной и общей подготовкой советского летного состава и отсутствием боевого опыта;

в) отсталостью самолетного парка, вооружения и другого оборудования в начале кампании;

г) разрушением советской наземной службы в результате боев, потерь аэродромов при быстром продвижении немецких сухопутных частей.

4. То, что советские ВВС по численности в несколько раз превосходили Люфтваффе, оказалось полной и неприятной неожиданностью для немецких командиров. В этом отношении Верховное командование Люфтваффе смертельно просчиталось. Их численное превосходство не привело на рассматриваемом этапе войны к негативным результатам для немецкой авиации по причинам, описанным выше.

5. К концу 1941 г. начали усиливаться признаки постепенного восстановления русских ВВС после летних потерь. Раннее наступление суровой зимы очень помогло этому процессу.

6. Советская зенитная артиллерия, равно как и другие части ПВО, часто действовали исключительно эффективно и быстро пришли в себя после первого шока. Они оказались значительно более боеспособными, чем считало Верховное командование Люфтваффе.

Информация