Русские крепости на защите казахов

10 октября 1731 года с подписанием грамоты о добровольном вхождении Западного Казахстана (Младшего жуза) в состав Русского государства на долгие века, вплоть до пресловутой беловежской встречи, определились единство и общность судеб казахов с русским и другими народами России.

Это событие способствовало подъему экономики и культуры Казахстана, прекращению там феодальной междоусобицы. Оно обеспечило также внешнюю безопасность казахских земель и спасло казахов от порабощения Джунгарским военно-феодальным государством и маньчжуро-китайской империей Цинов. Казахское ханство образовалось в конце XV в. Оно делилось на три жуза (области): Старший (Семиречье), Средний (Центральный, Северный и частично Вост. Казахстан) и Младший (Западный Казахстан). В 1726 году в обстановке междоусобной борьбы и усилившейся агрессии против Казахстана со стороны Джунгарии один из казахских правителей хан Абдулхайр от имени Младшего жуза обратился к русскому правительству с просьбой о принятии в подданства. В 1731 году эта просьба была удовлетворена. В 30-40-е годы XVIII века присоединились к России большая часть Среднего жуза и некоторые земли Старшего. В шестидесятые годы XIX в. добровольное вхождение Казахстана в состав Русского государства завершилось.

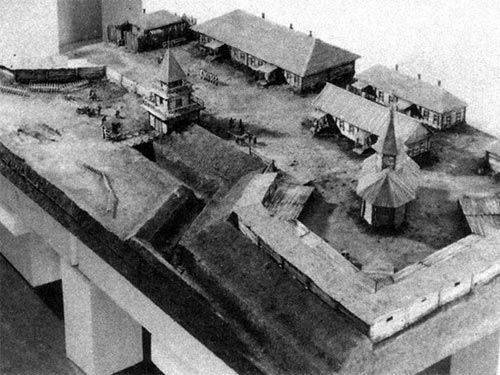

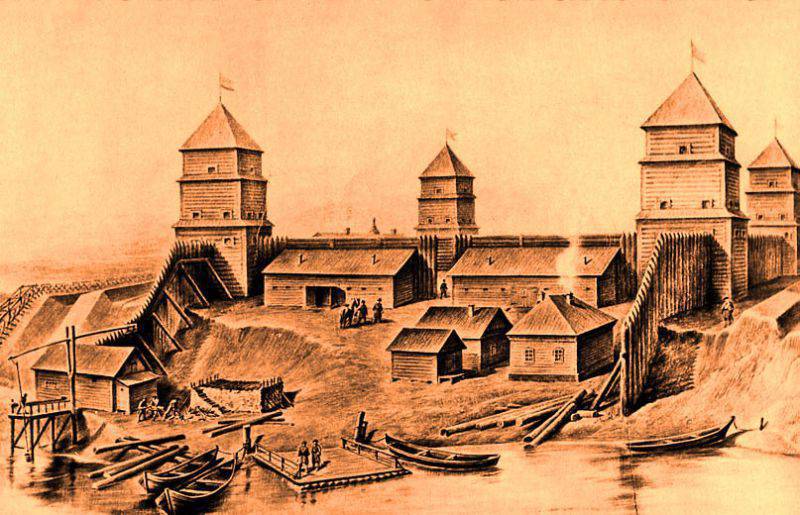

Важную роль в защите казахских скотоводческих племен и их владений сыграли в 40—60-е годы XVIII века русские военно-оборонительные пункты, особенно крепости Ямышевская (основана в 1716 г.), Железинская (в 1717 г.), Семипалатинская (в 1718 г.), Усть-Каменогорская (в 1720 г.), Бухтарминская (в 1761 г.) и другие. Одна из главных задач пограничных укреплений состояла в том, чтобы не допустить завоевания русских и казахских земель Джунгарским ханством, а в последующем — цинским Китаем. Казахам оказывалась всяческая поддержка в борьбе против иноземных вторжений. Крепости являлись в то же время опорными базами русского государства для расширения торговых связей с кочевниками и распространения среди них влияния России. Дальнейшее строительство военно-оборонительных пунктов в юго-западной части Сибири, на стыке России и Казахстана, во многом определялось состоянием русско-джунгарских и казахско-джунгарских отношений, а также обстановкой в пограничных с Китаем районах. Следует отметить, что китайские власти стремились с помощью всевозможных интриг обострять положение в этом районе Центральной Азии, не допускать сближения между Россией и Джунгарией.

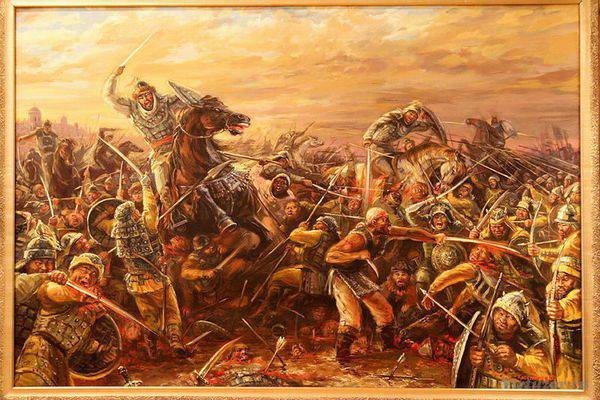

Наиболее опустошительные набеги на казахские земли войска джунгарского хунтай-джи (хана) Галдан-Цэрэна совершили в 1738-1741 гг. Вторгнувшись в пределы Среднего жуза и учинив страшный по своим последствиям погром в казахских аулах, они преследовали бежавших жителей до самой Орской крепости. Решительные действия русской военной администрации в защиту казахов, принявших русское подданство, заставили джунгар отступить. После этого заметно повысились требования к пограничной службе в вопросах более оперативной информации и оповещения обо всех агрессивных акциях джунгарских войск. Так, в предписании начальника Сибирской губернской канцелярии П. Бутурлина, комендантам пограничных укрепленных пунктов указывалось: «...ежели от них, земгорских калмыков (джунгар), какие непорядочные будут поступки, то в губернскую канцелярию обстоятельные известия в самой скорости надлежит рапортовать».

В сороковых годах XVIII века сибирскими пограничными властями предпринимались шаги по дальнейшему усилению оборонительных линий. Например, по западному берегу Иртыша началось возведение форпостов Большерецкого, Инберийского, Бетеринского, несколько позднее Воровского, Верблюжского и других. Осенью 1741 года из Тары на запад были выдвинуты казачьи разъезды, а затем усилен гарнизон в самом городе.

20 мая 1742 года Сенат принял специальное решение о мерах защиты казахского населения и обороны пограничных районов от джунгар. Предусматривалось, в частности, увеличить численность войск во всех пограничных пунктах, которые должны были «подданных ханов и султанов с их людьми, сколько можно охранять». В том же году в Джунгарию отправили специальное посольство с заданием разъяснить ханским властям сложившуюся ситуацию в Казахстане в связи с вхождением его в состав Российского государства. Предписывалось также заявить Галдан-Цэрэну, «чтобы он, будучи известен о подданстве казахов, более никаких разорений им не причинял и войск своих на них не посылал». В результате последовало освобождение из плена российского подданного султана А6лая, захваченного перед этим джунгарами во время их нашествия на Средний жуз в начале 1742 года. Достигнута была договоренность о некотором ограничении джунгарских претензий к казахам этого жуза (казахское население освобождалось от выплаты дани джунгарскому хану).

Однако обстановка в приграничных с Джунгарией районах продолжала оставаться неспокойной. Приезжавшие туда в 1744 году западные монголы — ойраты, сообщали о намерениях Галдан-Цэрэна послать войска к Усть-Каменогорской, Семипалатинской крепостям и на Колыванские заводы. И действительно, вскоре произошел разорительный набег ойратских отрядов на алтайские рудники. Воинственные соседи хорошо знали о малочисленности русских войск в приграничных районах, чем и объяснялись их дерзкие нападения.

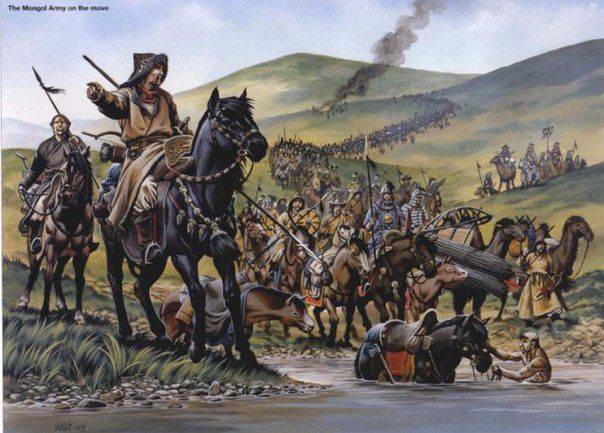

Учитывая сложившуюся ситуацию, русское правительство предписало начальнику Оренбургской комиссии И.И. Неплюеву, отправить в Сибирь «в самой крайней скорости» три драгунских полка. Перебрасывались в порубежные районы и другие воинские части, а также принимались меры по укреплению крепостей на Верхнем Иртыше. Общее командование приграничными войсками было возложено на генерал-майора И.В. Киндермана. Предпринятые меры способствовали обеспечению безопасности Западной Сибири и Казахстана, открывали новые возможности для развития хозяйственных связей и торговли между казахами и русскими. Это хорошо понимало казахское население. Один из султанов Среднего жуза Барак во время переговоров с джунгарскими послами, которые пытались настроить его против России, заявил, что от возведения русских крепостей и от людей русских, нет никаких обид и помех, а только польза.

Известно, что защита казахов от джунгарской агрессии осуществлялась русским правительством без применения военной силы. Обе стороны, Россия и Джунгария, избегали открытых вооруженных конфликтов, предпочитая улаживать нередко возникавшие споры путем мирных переговоров. Сами джунгарские правители подчас даже искали поддержки русских властей и их помощи в связи с нараставшей угрозой со стороны цинского Китая.

Важную роль в укреплении позиций России на центрально-азиатских рубежах играло успешное хозяйственное освоение русскими людьми Южной Сибири, в том числе Алтая и Прииртышья.

Значение русских крепостей в развитии русско-казахских отношений и в защите казахов от внешних вторжений особенно возросло после разгрома и уничтожения Джунгарского государства войсками Цинов, которые в начале 1755 года по приказу императора Цяньлуна в составе двух китайских армий вторглись в пределы ханства. Китайцы нещадно расправились с джунгарами, «предавая их огню и мечу». Много пленных продали в рабство. Несколько тысяч джунгарских семей бежали на Волгу к своим соплеменникам — волжским калмыкам.

Русское правительство приняло меры, чтобы не допустить китайцев в пограничные районы, где кочевали казахские и другие племена. В этот критический момент оборона сибирских горнозаводских предприятий и защита подданных России, в том числе и казахов, была возложена на сибирского губернатора В.А. Мятлева. Под его руководством строились дополнительные укрепленные пункты, привлекались новые офицерские кадры к несению военно-сторожевой пограничной службы. С целью пополнения гарнизонов южно-сибирских крепостей в 1763-1764 годах, сформировываются несколько конных и пеших отрядов из старообрядцев. Направили их в распоряжение коменданта Усть-Каменогорской крепости для несения службы. На сибирскую оборонительную линию перевели значительное число донских казаков и до 150 ссыльных запорожцев.

Часть теснимых китайцами джунгар вынуждена была бежать к русским пограничным укреплениям. Немало их, придя в Ямышевскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и другие крепости и редуты, стремилось получить российское подданство и, тем самым, избежать кровавых расправ цинских войск и столкновений с казахским ополчением. Многие казахи испытывали в то время вполне оправданное желание мстить джунгарам из-за разбоя в прежние годы.

Добровольное принятие частью ойратских племен российского подданства происходило и до разгрома Джунгарии, еще в сороковых годах XVIII века. Теперь же они массами стекались к пограничным укреплениям. В июле и сентябре 1756 года сибирский губернатор В.А. Мятлев сообщал Коллегии по иностранным делам, что большое количество преследуемых китайцами джунгаров просили убежища в русских степных укреплениях.

Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Ямышеаская и другие крепости стали пунктами, в которых, как правило, джунгары присягали на российское подданство. 7 августа 1758 года сибирский генерал-губернатор Ф.И. Соймонов сообщил в государственную коллегию о принятии под высокую государеву руку калмыцких беженцев в числе 5187 человек и при них разного скота порядка двадцати тысяч. Часть из этих людей поселили в пограничных крепостях. Тогда же в Семипалатинскую крепость пришли просить российского подданства 6 тогоутских (калмыцких) ханов: Заман, Манут, Шееренг, Урянхай, Норбо-Чирик и Лоузант.

Даже Амурсана, мечтавший быть единовластителем Джунгарского ханства, потерпев ряд поражений, 27 июня 1757 года бежал со своими людьми в Семипалатинскую крепость и попросил убежища, опасаясь расправы китайцев. Его просьба была удовлетворена.

Цины неоднократно предпринимали попытки покарать калмыков, добровольно принявших русское подданство, Так, в июле 1758 года под стенами Усть-Каменогорской крепости внезапно появился отряд китайцев, который, бряцая оружием, домогался возвращения джунгарских беженцев. Коменданты крепостей на подобные требования цинов отвечали решительным отказом. Таким образом, джунгары, не так давно требовавшие уничтожения крепостей на Восточной границе России и Казахстана, после агрессии Цинской империи оказались вынуждены искать спасения за их стенами. Стремление многих народов Центральной Азии, в частности джунгар, принять российское подданство вызвало противодействие со стороны китайского правительства, которое организовывало давление и пыталось запугать тех, кто намеревался перейти под покровительство России.

В середине 1758 года некогда сильнейшее в Центральной Азии государство Джунгария прекратило существование. Оно было насильственно превращено в китайское императорское наместничество — Синьцзян (новая граница), нацеленное прежде всего против Казахстана. Заслуживает внимания тот факт, что Ойратское (Джунгарское) государство, преграждавшее на северо-западе Центральной Азии путь маньчжуро-китайской экспансии, было буквально стерто завоевателями с лица земли. Такого рода жестокости не часто встречались в истории человечества, хотя цинское правительство упорно пыталось представить разгром Джунгарского ханства как умиротворительную акцию против бунтовщиков.

Казахи в то время не располагали достаточной силой для организации отпора маньчжуро-китайским армиям, хотя были случаи, когда казахские ополченцы пытались организовать сопротивление агрессорам, но терпели поражение. Между тем цинская власть, прибрав к своим рукам Джунгарию и Восточный Туркестан, стремилась не только удержать эти земли под своей властью, но и оттеснить казахов от Синьцзяна. Возникла также реальная угроза российским владениям на Алтае. Все это послужило поводом к проведению русским правительством ряда мероприятий по дальнейшему укреплению обороны обширного края.

В 1760 году комендантам Верхне-Иртышских и других укреплений было предписано занять русскими войсками земли от Усть-Каменогорской крепости до Телецкого озера включительно. В 1763 году для исполнения этого распоряжения в Западную Сибирь направляется генерал-поручик И.И. Шпрингер. Ему надлежало на месте решить вопросы защиты восточных владений России от вероятных вторжений китайцев. В том же году в устье реки Бух-тармы была основана Бухтарминская крепость, завершившая создание Иртышской оборонительной линии. Она, как и другие оборонительные линии на юге Сибири, включала в себя также русские земледельческие поселения, что создавало благоприятные условия для хозяйственной деятельности, как русских, так и казахов.

В заключение следует отметить, что Ямышевская, Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Бухтарминская и другие российские военно-оборонительные пункты, построенные в ходе освоения юго-западных районов Сибири в XVIII веке, сыграли важную роль в ограждении казахов от захвата Джунгарией, а затем цинским Китаем. Выгодность их месторасположения, наличие артиллерии и регулярных воинских частей вынудили агрессивно настроенных соседей воздерживаться от прямых военных действий в порубежных районах.

А оборонительные пункты способствовали ускорению добровольного вхождения Казахстана в состав России — исторического процесса, который имел важное значение для спокойной жизни и развития казахского народа.

Источники:

Златкин И. История Джунгарского ханства 1635-1758. М.: Наука, 1983. С. 235-241.

Гуревич Б. Международные отношения в Центральной Азии в XVII — первой половине XIX в. М., Наука, 1979, с. 76-78.

Касымбаев Ж. К 250-летию добровольного вхождения Казахстана в состав России // Военно-исторический журнал. 1981. №1. С. 71-76.

Торопицын И. В. В. Н. Татищев и И. И. Неплюев: два подхода к развитию русско-казахской пограничной торговли. 1744 г. // Исторический архив. 2009. № 1. С. 188-198.

Информация