В пустыне и в джунглях: англо-американские танки в боях и… в дебатах (часть третья).

«Матильда» СS – танк «огневой поддержки». Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

Английские танки «Матильда», поставленные из Англии по программе ленд-лиза, в самом начале их использования также были не слишком эффективны. Например, серьезным недостатком 40-мм пушки английского танка было отсутствие к нему фугасных снарядов, и австралийцы самостоятельно разработали и стали производить такие снаряды. Но и получив их, они не очень-то выиграли, уж очень мало в них было взрывчатки. Поэтому главным видом танка этого типа для них стала Матильда СS – «огневой поддержки».

Танк «Кромвель» – музейный экспонат. Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

С другой стороны, в условиях джунглей очень хорошо себя показали пехотные огнеметы, вот только поскольку огнеметчики были ничем не защищены, то и потери несли очень большие. Вот австралийцы и посчитали, что поскольку пушки калибром более 40-мм в джунглях не требовались, то пусть главным оружием для их танков станет огнемет, способный эффективно выкуривать японцев из их хорошо замаскированных «лисьих нор», бункеров и окопов, обычно плохо поддающихся воздействию традиционных видов танкового вооружения.

Первые танки «Матильда» (140 машин) прибыли в Австралию в июле 1942 г. Затем 238 танков получили в августе 1943 г. А те в дополнение к ним прислали и 33 танка СS, вооруженных 76-мм облегченными пушками вместо 40-мм орудий. Эти машины шли впереди танковой колонны и обстреливали цели фугасными и зажигательными снарядами. Задача у них была простая: уничтожить маскировку японских ДОТов, чтобы к ним вплотную мог подойти танк с 40-мм пушкой и расстрелять их бронеколпаки.

«Матильда-Фрог». Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

Тем временем 25 машин были конверсированы в огнеметные танки, которые назвали «Матильда-фрог» Мк. I. Заряжаюшего-радиста за ненадобностью убрали, а установили на его месте бак емкостью в 150 галлонов загущенной огнесмеси. А еще 100 галлонов такой смеси находилось в специальном сбрасываемом баке у него на корме. «Фрог» (что в переводе с английского значит «лягушка») выбрасывал эту огнесмесь на 80 – 125 м (правда, часто это расстояние было меньше ровно в половину), но особого значения это не играло. Ведь его броню ни одна японская танковая или противотанковая пушки пробить была не в состоянии!

Чтобы по максимуму защитить свои машины от снарядов японских пушек, которые нередко стреляли из-за прикрытия практически в упор и при этом метили либо в гусеницы, либо под основание башни, австралийские инженеры решили установить на них литые П-образные колпаки, закрывавшие гусеницы спереди, а основание погона башни окружили броневым бруствером. Бруствер этот шел вокруг нее в обе стороны от люка водителя.

Конверсионная «Матильда» с бруствером и броневыми колпаками (они, кстати, могли откидываться!) гусениц. Австралийский музей танков и артиллерии в Каринсе, Австралия.

Затем австралийцы на ряд танков поставили бульдозерный отвал, а потом решили установить на них вдобавок еще и противолодочный бомбомет «Хеджехог («Еж»). В общем-то, каким танк «Матильда» был, таким он и остался, за исключением того, что у него на корме появился бронированный пакет для запуска 7 реактивных бомб. Весила одна такая бомба 28,5 кг, а вес взрывчатки «торпекс» внутри нее равнялся 16 кг. Стрелять из «ежа» можно было на 200 – 300 м (последняя дальность достигалась при двигателе большей мощности). Пакет поднимал водитель, у которого было два индикатора, глядя на которые он сообщал командиру угол возвышения.

«Матильда-Хеджехог». Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

Первый снаряд был корректировочным, после которого командир исправлял наводку и мог уже вести огонь залпом. Для защиты антенны от повреждения вылетающими снарядами, бомбой №5 можно было стрелять, только повернув башню с антенной в противоположную сторону. Оборудовано бомбометами было шесть танков и их все отправили на остров Бугенвиль, где шли жаркие бои с японцами. Но оказались они там, когда бои уже закончились.

Бомба к танку «Матильда-Фрог». Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

Интересно, что сами австралийцы потом говорили, что если бы их британские коллеги, воевавшие на танках «Матильда» в пустынях Северной Африки, посмотрели бы на них в джунглях, то они не поверили бы своим глазам. «Мы не смогли бы выиграть кампанию в Новой Гвинее, если бы не танки «Матильда», – много раз заявляли воевавшие на них австралийские танкисты.

«Черчилль-Фрог». Музей Австралийских Королевских бронетанковых войск в Пакапуньяле.

После окончания войны в Австралии в 1948 г. на вооружение гражданских вооруженных сил (аналог национальной гвардии), их 1-й танковой бригады как раз и поступили танки «Матильда», которые потом еще семь лет использовались для обучения танкистов, когда им на смену пришли танки «Центурион».

Австралийский «Черчилль». Музей бронетанковой техники и артиллерии в Каринсе, Австралия.

Кстати, еще одной машиной, идеально подошедшей для войны в тропиках, оказался английский тяжелый танк Мк. IV «Черчилль». Кстати, испытывался он совместно с американским танком «Шерман», которого он превзошел по всем основным показателям, так что в австралийской армии его служба, также как и у танков «Матильда», продолжалась еще и после войны. «Идеальный танк для войны в джунглях» – говорили австралийские танкисты. А вот в России наши танкисты жалели тех своих товарищей, которым выпадало служить на этих тяжелых и вроде бы явно неуклюжих ленд-лизовских танках, которые именно в условиях джунглей оказались особенно хороши! Кстати, применялся австралийцами и опять-таки очень успешно огнеметный танк «Черчилль-Фрог». Спастись от его огненной струи японцам было невозможно даже в джунглях!

«Шерман» с композитным корпусом: носовая часть литая, остальные из катаной брони, поставлявшийся по ленд-лизу в Австралию.

Свой собственный танк во Вторую мировую войну австралийцы создали лишь в 1942 году, и хотя им его конструкция явно удалась, производить его все-таки не стали, чтобы не создавать лишних проблем с… поставками танков по ленд-лизу, которым производство собственных австралийских танков могло бы серьезно помешать!

«Сентинел» АС I. Музей бронетанковой техники и артиллерии в Каринсе, Австралия.

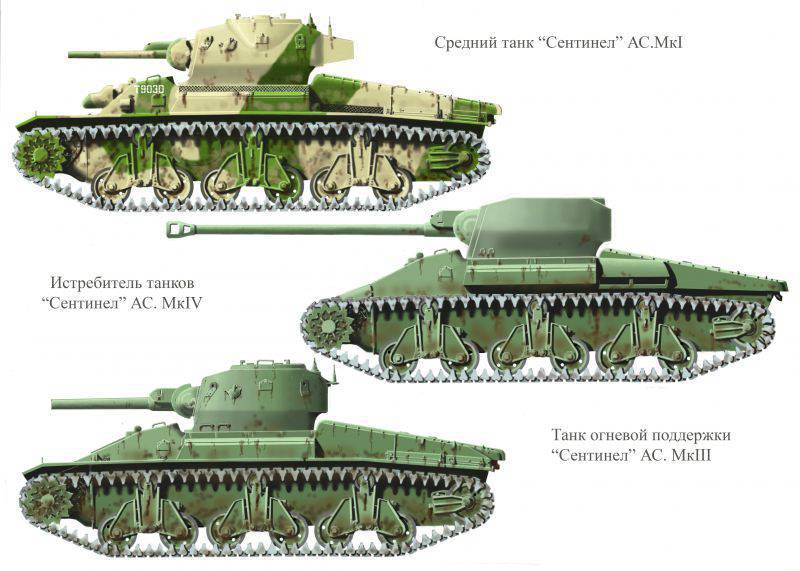

Австралийский средний танк «Сентинел» («Часовой») Мк. III – первый и последний танк, созданный в большой спешке австралийскими конструкторами. А было так, что командование австралийскими сухопутными войсками отдало срочный приказ: на основе собственной технологической базы сделать танк, не хуже американского МЗ «Ли/Грант». В то время в Австралии не было мощностей ни для литья, ни для проката брони, отсутствовали подходящие двигатели, поэтому конструкторам пришлось решать сложную задачу. Но, несмотря ни на что, три первых танка сделали уже в январе 1942 г., а в июле развернули их выпуск на железнодорожном заводе в Чуллоре. Всего построили 66 танков, но потом производство все же прекратили.

«Сентинел» АС IV «Тандерболт» – модификация с 76-мм пушкой QF 17 pounder, созданная на базе AC III. Произведен всего один прототип. Но если бы он пошел в серию, то был бы значительно сильнее поставлявшихся Австралии танков «Шерман». Музей бронетанковой техники и артиллерии в Каринсе, Австралия.

Можно сказать, что австралийцы проявили максимум находчивости. Так, корпус машины весь целиком собирали из литых деталей, причем возможность установить на нем вооружение более крупного калибра была заложена в конструкцию с самого начала. Танк был ниже, чем схожий с ним «Шерман». Нет мощного танкового двигателя? Не беда! Австралийцы установили на танк блок сразу из трех (!) бензиновых двигателей «Кадиллак» суммарной мощностью 370 л.с. Танк имел вес 26 т (как и Т-34 самых первых выпусков), но при этом толщина его лобовой брони составляла 65 мм против 45-мм у Т-34. Правда, пушка первых танков Мк. I была калибром 40-мм, как и у всех сугубо британских машин. Подвеска на «сайлент-блоках» – аналог французской подвески танка «Гочкис» – обеспечивала машине плавный ход, хотя они и сильно перегревались из-за жары, как и блок строенных моторов.

Удивительно странной формы была бронемаска лобового пулемета на танке «Сентинел» АСI. И вряд ли это получилось случайно… Впрочем, существенна даже не столько ее «фаллическая форма», сколько вес. Можно себе представить, какова должна была быть масса противовеса, чтобы пулеметчик мог без особого напряжения наводить ее на цель!

Линейка «Сентинелов». Рис. А. Шепса

В дальнейшем на модификации АСII установили даже 25-фунтовую (87,6-мм) полевую гаубицу, а лобовой лист брони выполнили с очень большим наклоном для повышения бронестойкости. Потом создали опытный образец АСIII с двумя(!) 25-фунтовыми гаубицами. Наконец, следующий образец был и вовсе оснащен 17-фунтовым английским орудием, только лишь год спустя попавшим на танк «Шерман Файрфлай». Но тут уже в дело вмешались американцы, в результате чего было принято решение ни с 25, ни с 17-фунтовым, ни даже с двумя 25-фунтовыми спаренными орудиями этот танк не производить, а первые 66 изготовленные машины использовать только лишь для учебных целей.

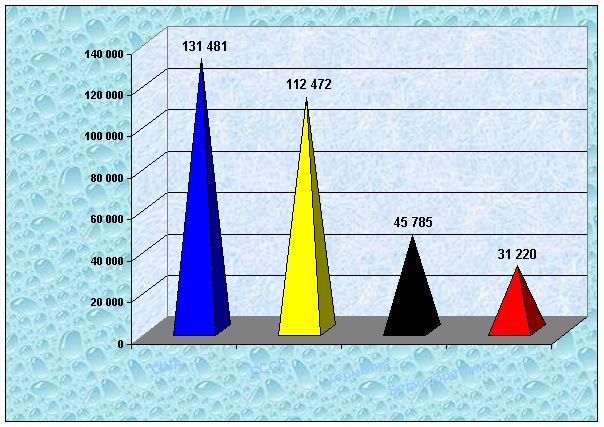

Производство бронетанковой техники в годы Второй мировой войны слева направо: США, СССР, Германия, Великобритания.

Информация