Поражение Швеции

К началу войны со Швецией Балтийский флот были сильно ослаблен посылкой лучших кораблей на Средиземное море. Так, в 1804 г. ушла эскадра Грейга в составе 2 линейных кораблей и 2 фрегатов. В 1805 г. ушла эскадра Сенявина в составе 5 линейных кораблей и 1 фрегата. В 1806 г. ушла эскадра Игнатова в составе 5 кораблей, 1 фрегата и других судов.

При этом все эти экспедиции завершились для России плохо. В августе 1808 г. эскадра Сенявина (9 кораблей и 1 фрегат) была захвачена британцами в Лиссабоне. В проливе Ла-Манш англичане перехватили фрегат «Спешный» с грузом золота. Ещё один фрегат укрылся от британцев Палермо и был сдан неаполитанскому королю. Остальные корабли русского средиземноморского флота укрылись во французских портах (или принадлежавших Франции) — Тулоне, Триесте и Венеции. Они были сданы на «хранение» французам и их экипажи вернулись в Россию.

Таким образом, практически без боя Балтийский флот был обескровлен. Как отмечает историк А. Широкорад: «В ходе этого «морского Аустерлица» русский флот потерял больше кораблей, чем за все войны XVIII и XIX веков вместе взятые».

К началу 1808 г. боеспособный корабельный флот состоял всего лишь из 9 кораблей, 7 фрегатов и 25 малых судов, которые базировались в Кронштадте и Ревеле. В составе гребного флота имелось около 150 судов, включая 20 галер и 11 плавбатарей. Большая часть гребного флота находилась в Петербурге.

Кампания 1808 г. русские открыли в начале апреля. Контр-адмиралу Бодиско приказали высадить десант на остров Готланд, что должно было стать частью операции по высадке франко-датского десанта в Южную Швецию (она так и не состоялась). Бодиско зафрахтовал несколько купеческих судов, посадил на них десант и успешно захватил остров. Однако шведы выслали эскадру и поддержке местных вооруженных жителей отбили Готланд. Бодиско перед лицом превосходящих сил капитулировал, но выторговал хорошие условия. Русский отряд, сдав оружие, но сохранив знамена, вернулся в Россию.

В занятом русской армией Свеаборге была захвачена большая шведская гребная флотилия. Из неё сформировали два отряда: лейтенанта Мякинина и капитана Селиванова. Оба отряда шхерами прошли до Або и заняли фарватеры, ведущие к этому городу из Аландских и Ботнических шхер. Русские гребные суда успешно выдержали ряд столкновений со шведами. 18 июня русский отряд (14 судов) атаковала шведская гребная эскадра в значительно превосходящих силах (около 60 судов различных типов). Однако стрельба русских артиллеристов была настолько успешной, что шведы отступили. Шведы атаковали повторно, но также неудачно. Тем временем русский отряд получил подкрепление из нескольких судов.

22 июня шведы снова пошли в наступление. Однако шведскую атаку отбили. Снова отличились артиллеристы. У нас было повреждено 11 судов, у шведов — 20. 9 июля русская флотилия под началом Гейдена атаковала противника в районе пролива Юнгфрузунда. Бой закончился поражением шведов. 20 июля наши суда атаковали противника и одержали полную победу.

7 августа русские и шведы снова сошлись в проливе Юнгфрузунд. Первый день сражение ограничилось артиллерийской перестрелкой. 8 августа бой продолжился. В этот день превосходящие силы противника (20 канонерок и 25 вооруженных баркасов с 600 человек десанта) атаковали 5 русских судов, которые были в стороне от главных сил. Дело быстро перешло в абордажный бой. Отбиваясь картечью и ружейными залпами, которые переходили в кровавые рукопашных схватки, небольшой русский отряд истекал кровью в борьбе с многочисленным врагом. Особенно жестокий бой кипел на гемаме «Сторбиорн».

Гемами назвали парусно-гребные корабли шведского шхерного флота. Обычно корабли имели 2 мачты и до 10 пар весел, артиллерийское вооружение до 30 — 32 пушек. Это позволяло добиться возможности вести сильный артиллерийский огонь из бортовых орудий, идя под веслами.

На судне погибли все командиры, а из нижних чинов было убито 80, и ранено — 100 человек. Шведы смогли захватить судно. Но в это время командир русского отряда Новокшенов привел подмогу. Русские отбили потерянное судно и потопили три шведские канонерки и два баркаса. В результате этого ожесточенного боя русская гребная флотилия выбила шведов из Юнгфрузунда и открыла свободный проход на всё протяжении шхер от Выборга до Або.

18 августа отряд русской гребной флотилии из 24 судов под командой Селиванова у острова Судсало вступил в бой с эскадрой врага из 45 канонерок и 6 галер. Бой был упорным и продолжался 8 часов. Несмотря на превосходство в силах, огонь русских артиллеристов был столь успешным, что шведы не смогли победить. Русские потеряли 2 канонерки, людей с них спасли. Селиванов отправил в Або на ремонт 17 канонерских лодок, которые получили сильные повреждения и едва держались на воде. Потери шведов были больше: 8 канонерок утонули, а 2 — взорвались.

Таким образом, русский гребной флот под начальством контр-адмирала Мясоедова во время кампании 1808 г. вышел в район Або, где имел ряд успешных стычек с шведским флотом. Гребные суда по поздней осени охраняли шхеры от проникновения десантов противника.

Шведский корабельный флот, вышедший в июле в море, насчитывал 11 линейных кораблей и 5 фрегатов, которые усилили 2 английских корабля. Английский флот (16 кораблей и 20 судов), после разгрома датской столицы, вошёл в Балтийское море. Британцы отправили помощь шведам и основными силами блокировали Зунд, Бельты, беега Дании, Пруссии, Померании и Рижский порт.

Русский корабельный флот, вышедший из Кронштадта 14 июля под начальством адмирала П. И. Ханыкова, насчитывал 39 вымпелов (9 кораблей, 11 фрегатов, 4 корвета и 15 мелких судов). Ханыков получил указание уничтожать или захватывать шведские корабли, помешать шведам соединиться с англичанами; поддерживать армию с моря.

Русский флот дошёл до Гангута, несколько судов ушли в крейсерство и захватили несколько шведских транспортов и бриг. Из Гангута Ханыков перешёл к Юнгфрузунду. Тут он встретился вражеским флотом. Русский адмирал, не считая возможным противостоять противнику, уклонился от решительного сражения и, преследуемый шведами, увёл корабли в Балтийский порт.

При этом 74-пушечный линейный корабль «Всеволод» под командованием капитана I ранга Д. В. Руднева получил повреждения и шёл на буксире. В шести милях от порта буксир лопнул, и корабль бы вынужден стать на якорь. Адмирал Ханыков послал для дальнейшей буксировки «Всеволода» в порт несколько шлюпок под защитой вооруженных баркасов. В 16 часов шлюпки подошли к кораблю и начали буксировку. Два английских корабля, увидев бедственное положение русского корабля, приблизились и, разогнав картечным огнем шлюпки, атаковали его. Капитан Руднев, решив защищаться «до последней крайности», посадил «Всеволод» на мель. Несколько кораблей эскадры Ханыкова во время этого боя снялись с якорей, но из-за слабого ветра не смогли выйти из порта.

Английские корабли, пользуясь обездвиженностью противника, расстреливали русский корабль, вызвав огромные разрушения и большие потери в людях. Только после этого им удалось подняться на борт русского корабля и после абордажного боя захватить его. Из почти 700 человек команды «Всеволода» спаслось только 56, еще 37 раненых моряков попали в плен. После нескольких безуспешных попыток снять с мели русский корабль, англичане, опасаясь появления кораблей Ханыкова, разграбили «Всеволод» и подожгли. Утром 15 августа «Всеволод» взорвался.

Ещё раньше схожий подвиг совершил 14-пушечный катер русского флота «Опыт» под началом лейтенанта Гавриила Невельского. Посланный для наблюдения за противником, катер 11 июня встретился у Наргена с британским 50-пушечным фрегатом «Salsette». Несмотря на неравенство сил (на катере было всего 53 человека), русский катер отказался капитулировать. В течение четырех часов экипаж катера отбивался от противника и вынужден был сдаться только, когда катер получил сильные повреждения в рангоуте и корпусе и начал тонуть, а большая часть экипажа была убита и ранена. Захватив судно, англичане, из уважения к блистательной храбрости русских моряков, освободили Невельского и всех его подчиненных. Император Александр I, узнав об этом бое, повелел «чтобы Невельский никогда и ни на каком корабле под командой не состоял, а всегда быть бы командиром». Невельскому было выдано 3000 рублей награды, a команде сокращена служба, и «люди назначены на придворные суда».

Таким образом, корабельный флот под командованием адмирала Ханыкова не сумел воспрепятствовать соединению шведского и английского флотов и укрылся в Балтийском порту, где был 19 (31) августа блокирован до 17 (29) сентября, когда по просьбе шведов было заключено перемирие.

В кампанию 1809 г. русский корабельный флот сосредоточился в Кронштадте и готовился к отражению нападения британского флота, то есть отсиживался за фортами морской крепости. Даже когда британский флот подошел к острову Гогланд (остров в Финском заливе, в 180 км к западу от Петербурга), высадил десант, русские корабли остались на месте. Кронштадт активно готовился к обороне, было построено около 20 новых батарей.

В 1809 г. Англия отправила на Балтику мощный флот адмирала Д. Мура — 52 корабля с 9 тыс. десантным корпусом. В апреле британский флот прошел через Зунд. В начале лета британцы вошли в Финский залив. Англичане высадили десант в одном из главных стратегических пунктов залива — в Поркалауде. Англичане пытались помешать русскому судоходству в Финских шхерах и выслали в шхеры вооруженные баркасы.

Произошло несколько схваток. Так, 23 июня в Поркалауде четыре английских баркаса вели бой с тремя русскими канонерскими лодками. Два британских судна были повреждены и утонули. 17 июля между материком и островами Стури и Лилла Сварте шесть русских иол (небольшие парусно-гребные судна) и две канонерские лодки были атакованы двадцатью английскими катерами и баркасами. После упорного боя две иолы смогли прорваться в Свеаборг, а остальные суда англичане взяли на абордаж. Русские потеряли убитыми 2 офицеров и 63 нижних чина, 106 человек попали в плен (из них половина были ранеными). Англичане потеряли убитыми 2 офицеров и 17 нижних чинов, 37 человек было ранено. Все захваченные русские суда были сильно повреждены, поэтому англичане их сожгли.

Британская пресса трубила о больших успехах королевского флота на Балтике. Однако рейды британцев носили локальный характер и не имели серьёзного тактического и стратегического значения. Судьба войны решалась на суше, а там Швеция была бита по всем статьям, в 1809 г. война шла уже в собственно Швеции. А Англия не решилась высадить в Швеции больший контингент, чтобы реально поддержать союзника.

«Бой катера „Опыт“ с английским фрегатом у острова Нарген 11 июня 1808 года». Рисунок Л. Блинова

Завершение войны

Пользуясь полным превосходством шведского флота в Ботническом заливе, шведское командование ещё надеялось одержать победу и вернуть часть ранее утраченных территорий. Шведы разработали план уничтожения русского северного корпуса под началом Каменского. Корпус Сандельса был усилен войсками, которые сняли с норвежского направления. У Ратана, в двух переходах в тыл от Умео, где стояли русские, планировали высадить «береговой корпус», который ранее прикрывал Стокгольм. Таким образом, русские войска попадали между двух огней.

Каменский решил не ждать нападения противника и контратаковать шведскую армию. Северный корпус 4 августа 1809 г. вышел из Умео тремя колоннами: первая — генерала Алексеева (шесть батальонов), вторая — Каменского (восемь батальонов), третья — резерв Сабанеева (четыре батальона). Генерал Алексеев должен был форсировать реку Эре на 15 верст выше устья и атаковать левый фланг противника. Основные силы переправлялись на прибрежном тракте и должны были теснить противника.

Однако 5 августа со 100 транспортов у Ратана начали высаживать 8-тыс. корпус графа Вахтмейстера. В результате корпус Каменского оказался в крайне опасном положении. Впереди за рекой Эре 7-тыс. корпус генерала Вреде, в тылу — высаживается десантный корпус Вахтмейстера. От реки Эре до Ратана всего 5-6 дневных перехода. Двигаться можно только в узкой прибрежной полосе, маневрирование исключено условиями местности. На море господствует шведский флот.

Шведский генерал Юхан Август Сандельс

Каменский решил атаковать десантный корпус, как наиболее сильную и опасную угрозу. Он приказал резерву Сабанеева, который только прошёл Умео, идти назад. Авангард левой колонны под началом Эриксона должен был остаться на реке Эре и вводить шведов в заблуждения, а ночью отойти в Умео и разрушить переправы. Все остальные войска должны были идти за бывшим резервом Сабанеева, который теперь стал авангардом. Эти передвижения заняли весь день 5 августа. Шведы в это время успели высадить авангард Лагербринка (семь батальонов с батареей). Они оттеснили находившиеся здесь небольшие русские части. Шведские войска не стали дальше продвигаться и остановились у Севара, ожидая указаний командования. Эта остановка сорвала эффект от внезапности высадки шведских войск в тылу русского корпуса. Тем более что местность у Севара плохо подходила для организации хорошей обороны.

6 августа русские войска были заняты перегруппировкой. Сабанеев поддержал тыловой отряд Фролова. Вскоре подошла колонна Алексеева. Остальные войска задержались в Умео, поджидая арьергард Эриксона. Русский арьергард весь день успешно вводил шведов в заблуждение, а ночью ушел в Умео. Утром 7 августа Каменский атаковал с имеющими силами Вахтмейстера у Севара. Упорный бой продолжался с раннего утра до 4 часов вечера. Шведы не выдержали и отступили назад к Ратану.

Каменский, несмотря на выдвижение корпуса Вреде к Умео, что сокращало расстояние между двумя группами шведом до 2-3 переходов, решил снова атаковать Вахтмейстера. Он всеми силами стал преследовать отступающего противника. В результате шведский отряд эвакуировался морем. У Каменского закончились боеприпасы, поэтому он решил 12 августа отходить к Питео, чтобы пополнить боеприпасы. После отдых, 21 августа, корпус Каменского двинулся обратно, к Умео.

Тем временем, 3 (15) августа снова начались мирные переговоры. Было заключено перемирие, по которому русские войска отводились Питео, а шведы оставались в Умео. Шведский флот отводился из Кваркена и обязывался не действовать против Аландских островов и берегов Финляндии. Суда нейтральных государств могли ходить по всему Ботническому заливу.

В Петербурге решили не отвечать на предложения шведов, чтоб оказать на них давление. Каменскому приказали готовиться к новому наступлению. Свободой судоходства в Ботническом заливе воспользовались для сосредоточения запасов в Питео. В Торнео выдвинули особый резерв на случай необходимости поддержки корпуса Каменского. Русский главный уполномоченный в Фридрихсгаме граф Николай Румянцев даже требовал, что Каменский начал наступление и предлагал высадить десант около Стокгольма.

Швеция была истощена войной, гражданское и военное управление расстроены. Несмотря на усиленный выпуск бумажных денежных знаков, денег стало не хватать, были увеличены налоги, ставшие крайне обременительными для населения. Внутриполитический кризис привел к государственному перевороту и появлению конституции. Расчёт на помощь Англии себя не оправдал. Бои на норвежском фронте также не принесли Швеции успехов. При этом часть шведской элиты надеялась, что при помощи Наполеона и Александра Швеция сможет возместить часть потерь. Всё это заставило Стокгольм дать согласие на такие условия мира, которые были выгодны Петербургу.

Фридрихсгамский мир

5 (17) сентября 1809 года во Фридрихсгаме был подписан мирный договор. Со строны России его подписал министр иностранных дел граф Николай Румянцев и посол России в Стокгольме Давид Алопеус; от Швеции — генерал от инфантерии, бывший посол Швеции в Санкт-Петербурге барон Курт фон Стедингк (Стединк) и полковник Андерс Фредрик Шёльдебрандт.

Русские войска уходили с территории Швеции в Вестерботтене в Финляндию за реку Торнео, которая стала пограничной. Севернее Вестерботтена новая граница пролегла через провинцию Лаппланд. Все военнопленные и заложники взаимно возвращались не позднее трех месяцев со дня вступления договора в силу. Восстанавливались прежние экономические связи двух держав. Взаимно снимались аресты с финансовых средств держав (авуаров), операций, возвращались долги и доходы, прерванные или нарушенные войной. Возвращались секвестрированные во время войны имения и имущества их владельцам в обеих странах и т. д.

Вся Финляндия (включая Аланды) до реки отходила к России. России отходила часть Вестерботтена до реки Торнео и вся финская Лапландия. Граница в море проходила по середине Ботнического залива и Аландского моря. Вновь завоёванная область перешла по мирному договору «в собственность и державное обладание империи Российской». Допускалось переселение шведского населения из Финляндии в Швецию и в обратном направлении. Надо сказать, что этот мир весьма расстроил часть российской столичной общественности, которая была недовольна тем, что Россия так обидела «бедную Швецию».

Швеция должна была заключить мир с Наполеоном и приступить к континентальной блокаде Британии. Британские военные и торговые суда не могли больше заходить в шведские порты. Запрещалась их заправка водой, продовольствием, топливом и другими припасами.

Таким образом, война со Швецией серьёзно укрепила военно-стратегическое положение России на Севере и Балтике. Была решена задача огромной важности. Поставлена точка в многовековом противостоянии России и Швеции в Финляндии и Балтике. Причем в пользу России. Поэтому война соответствовал национальным интересам России. Как верно отмечал император Александр в 1810 г., Финляндия должна была стать «крепкой подушкой Петербурга». Действительно Финляндия была нужна для крепкой обороны столицы Русской империи.

При этом Александр, который делал послабления национальным окраинам, создал Великое княжество Финляндское, включил в него Выборгскую губернию, присоединенную к России при Петре Великом. Этот акт имел печальные последствия для военной безопасности Советской России. Александр сохранил в Финляндии существовавшие там законы и порядки.

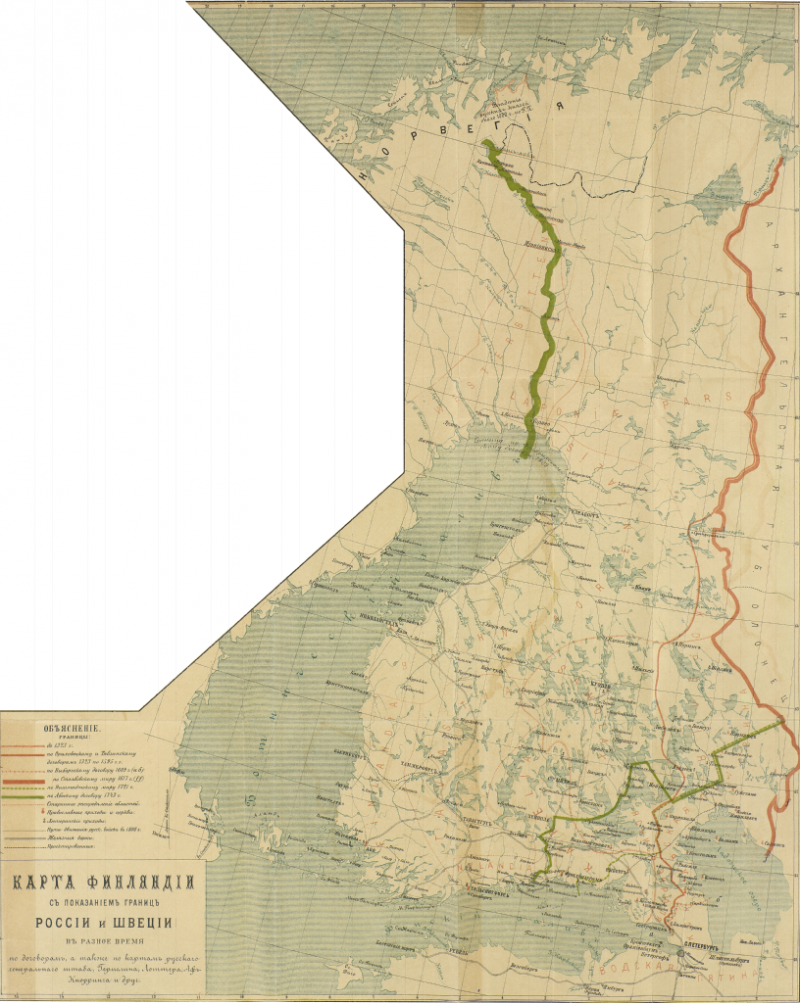

Карта Финляндии с указанием границ России и Швеции в разное время по договорам, а также по картам генерального штаба, Гермелина, Лоттера, Аф-Кнорринга и друг. Ордин, Кесарь Филиппович «Покорение Финляндии. Опыт описания по неизданным источникам». Том I. — СПб: Тип. И. Н. Скороходова, 1889

Источники:

Андерссон И. История Швеции. М., 1951.

Михайловский-Данилевский А. И. Описание Финляндской войны на сухом пути и на море в 1808 и 1809 годах. СПб., 1841 // http://www.runivers.ru/lib/book3127/9806/.

Ниве П. А. Русско-шведская война 1808—1809. СПб., 1910 // http://www.runivers.ru/lib/book4288/42916/.

Ростунов И. И. П. И. Багратион. М., 1970 // http://militera.lib.ru/bio/rostunov_ii/index.html.

Широкора А. Англия. Ни войны, ни мира. М., 2011.

Широкорад А. Северные войны России. М., 2001.

Информация