Друг Вексельберга и Блаватника доживает век в нищете

Цвет и гордость нации, учёные, становятся известными лишь после ухода из жизни. В хрущёвской квартире доживает свой век легендарный изобретатель, учёный с мировым именем Игнаткин Владимир Иванович, который на десятилетия опередил разработки ведущих стран США и Японии в области создания новой железнодорожной техники. Игнаткин со своей командой смог создать на рубеже 80-х — 90-х годов прошлого столетия устройство, позволяющее исключить самопроизвольный уход вагонов и составов со станционных путей. До сих пор в мире эта проблема не решена, а участь российских изобретателей, решавших эту проблему, незавидна. На сортировочных станциях применяются балочные вагонные замедлители и «башмаки», созданные ещё в XIX веке. С помощью этих средств торможения распускаются и собираются многочисленные составы, в том числе и воинские. Статистику потерь сегодня в печати увидеть невозможно, хотя в советское время можно было узнать из ведомственных документов, доступ к которым сегодня закрыт.

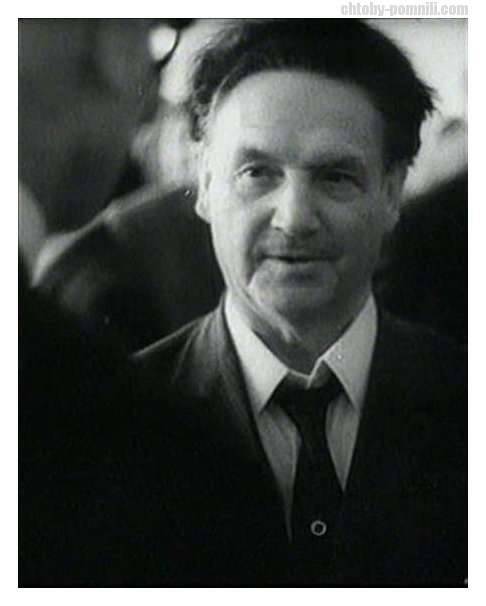

Цвет и гордость нации, учёные, становятся известными лишь после ухода из жизни. В хрущёвской квартире доживает свой век легендарный изобретатель, учёный с мировым именем Игнаткин Владимир Иванович, который на десятилетия опередил разработки ведущих стран США и Японии в области создания новой железнодорожной техники. Игнаткин со своей командой смог создать на рубеже 80-х — 90-х годов прошлого столетия устройство, позволяющее исключить самопроизвольный уход вагонов и составов со станционных путей. До сих пор в мире эта проблема не решена, а участь российских изобретателей, решавших эту проблему, незавидна. На сортировочных станциях применяются балочные вагонные замедлители и «башмаки», созданные ещё в XIX веке. С помощью этих средств торможения распускаются и собираются многочисленные составы, в том числе и воинские. Статистику потерь сегодня в печати увидеть невозможно, хотя в советское время можно было узнать из ведомственных документов, доступ к которым сегодня закрыт.О Владимире Ивановиче я уже писала на нашем сайте. Прочла массу комментариев, в том числе заинтересованных лиц из МПС РФ, которые почему-то яростно защищают свои автоматизированные горки, в основе которых используются всё те же балочные вагонные замедлители и «башмаки». Чтобы не быть голословной, я ещё раз сходила к Игнаткину и увидела крайне печальную картину. Но давайте по порядку.

Владимиру Ивановичу Игнаткину сначала помогало вести научно-технические разработки Министерство путей сообщения СССР, но после развала Союза к власти стали приходить бизнесмены. Они заинтересовались разработкой Игнаткина, которая к этому времени уже имела авторское свидетельство и европейский патент №0252153. К разработке ростовского учёного проявил особый интерес и Леонард Блаватник, который закончил четыре курса Московского института инженеров железнодорожного транспорта, эмигрировал в США в 1978 году, получил степень MBA в Гарварде, смог там наладить бизнес, а после перестройки снова вернуться в Россию, чтобы здесь сколотить свой крупный капитал на продаже нефтяной и алюминиевой продукции в «соавторстве» со своим бывшим однокурсником Виктором Вексельбером. В 1986 году была открыта первая компания, «Аксесс Индастриз», а в 1991 году — «Ренова».

Сегодня Леонард Блаватник, по версии газеты «Санди Таймс», является самым богатым человеком в Англии.

Именно Блаватник предложил заключить договор между «Ренова» и ВПНФ «Энтрес» («внедренческая научно-производственная фирма» — именно так замысловато в то время назвал ростовский учёный свою компанию).

Надо сказать, что финансовая поддержка Блаватника в это время выстраивалась по сложной схеме, суть которой сводилась в переводе средств на счета своей дочерней компании «Ренова», которая в свою очередь направляла финансы ростовчанам. «Дочку» Блаватника возглавил в Москве тогда мало известный Виктор Вексельберг. Владимир Иванович неоднократно встречался с ним по разным вопросам и был весьма неприятно удивлен, когда на каком-то этапе дальнейшее финансирование его научной разработки было сведено на «нет»: патентные госпошлины перестали оплачиваться. Вексельберг переключил своё внимание на торговлю нефтью и сахаром. «Мы были в Москве в его компании и видели, как множество людей обрывало телефонные трубки, узнавая, где можно подешевле скупить сахар и где можно подороже его продать», — рассказал Владимир Иванович. — Однажды Вексельберг попросил меня обеспечить совершение сделки по поставке материалов с Новочеркасского электровозостроительного завода. Я договорился обо всём с директором НЭВЗа. Партнёры были довольны друг другом. Но всё это, к сожалению, отодвигало на второй план работы по созданию и продвижению на рынок новой техники».

— А в чём заключалась основная новизна вашей техники?

— Многие люди, кто воспитывался в советском детстве, помнят, как мальчишки и некоторые девочки изготавливали самодельным образом круг — вставляли вовнутрь колеса палку с крючком и катили потом этот круг радостно по пыльной деревенской или городской дороге. Наше изобретение чем-то напоминает это простое, по сути, детское устройство. Много лет учёные, заминающиеся проблемой обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, не могли решить главную задачу — сделать такое устройство, которое бы позволяло попасть во внутреннюю часть колёсной пары, зацепиться там и провести медленное замедление. Вместо этого десятилетиями на железных дорогах использовали многовековой тормоз — башмак. Да, именно это устройство применяется до сих пор на железных дорогах. Потом стали применять балочные замедлители. Это две «палки», которые при наезде на них колёсной пары, сжимают её с двух сторон. Но и балочные замедлители проблему не решили.

При расцепке вагонов стрелочник бежит вместе с вагоном и пытается подсунуть под него башмак. Искры, скрежет, аварии!

Ведь человеку невозможно правильно подсунуть башмак под вагон. Проанализировав всё это, мы создали Автоматизированный закрепитель вагонов и составов на станционных путях, который прошёл все виды испытаний — дорожные, станционные, министерские и был рекомендован МПС РФ о введении их в постоянную эксплуатацию на всей сети дорог России. Основную часть заказа выполнил Запорожский завод цветных металлов и учебно-производственные мастерские, расположенные на территории Ростовского института железнодорожного транспорта.

Ведь человеку невозможно правильно подсунуть башмак под вагон. Проанализировав всё это, мы создали Автоматизированный закрепитель вагонов и составов на станционных путях, который прошёл все виды испытаний — дорожные, станционные, министерские и был рекомендован МПС РФ о введении их в постоянную эксплуатацию на всей сети дорог России. Основную часть заказа выполнил Запорожский завод цветных металлов и учебно-производственные мастерские, расположенные на территории Ростовского института железнодорожного транспорта.Два устройства были установлены на станции Батайск-сортировочная и два — на станции Московской железной дороги. Тогда как для полного оснащения станций таких устройств нужно было поставить как минимум 10.

Но грянул первый «дефолт» 1998 года. От разорения компанию Игнаткина спасло финансирование, поступающее со стороны Леонарда Блаватника. Но он скоро отказался от поддержки учёных, переключившись на хлебные бизнес-темы — нефть и сырьё.

Игнаткин, воспитанный на советской науке и советских моральных принципах этой новой морали среди новых лиц России и государственных чиновников понять и принять не смог.

МПС РФ, возглавляемое с апреля 1997 года министром Николаем Аксёненко, в одностороннем порядке разорвало договоры с фирмой Игнаткина и занялось также более хлебными темами: некогда единая железная дорога стала делиться на тысячи разных фирм, старающихся урвать себе кусочек побогаче. В октябре 2001 года Аксёненко предъявили обвинения в нанесении ущерба в 20 млрд. руб. — он был отстранён от должности, а вскорости заболел и на протяжении нескольких лет лечился за рубежом, но побороть болезнь заграничные медики не смогли.

О научных разработках ростовских учёных забыли. А в это время долги за аренду помещения, долги по заработной плате сотрудников росли с каждым месяцем. Чтобы сохранить уникальный научный коллектив, многие сотрудники которого окончили Ленинградский политехнический институт и получили бесценный опыт на крупнейших танкостроительных заводах в Нижнем Тагиле, Игнаткин принимает решение, совершенно невыгодное для себя: все свои средства он израсходовал на поддержание коллектива в надежде, что МПС и Северо-Кавказская железная дорога возобновят финансирование, с которыми были заключены долгосрочные договоры. Но этого не последовало.

Не смог он остаться и в Нью-Йорке, куда ездил по приглашению Леонарда Блаватника для получения патента США, который был оформлен 14 мая 1990. «Жена Лена (Лен — так сокращённо называл Владимир Иванович Леонарда) приготовила замечательные креветки, угощала нас. А потом Лен показал мне двухэтажный дом, в котором я мог бы жить, если бы принял его предложение остаться в Америке. Но я не остался. Не мог», — рассказал Владимир Иванович.

Сегодня широко известны имена учёных-эмигрантов, которые смогли найти в себе силы оторваться от Родины.

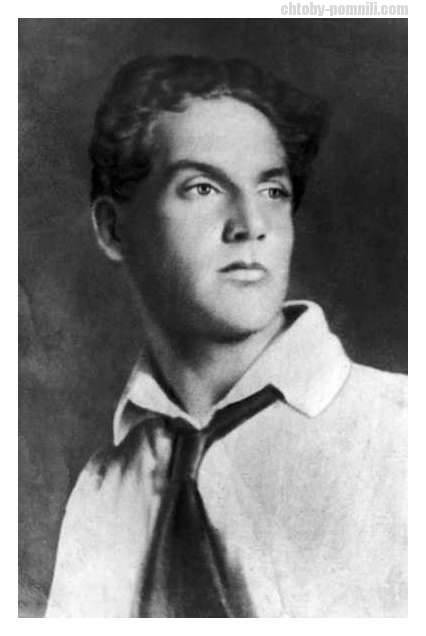

Хрестоматийный пример — Игорь Сикорский, создавший до революции в России несколько уникальных для того времени летательных аппаратов («Русский Витязь», «Илья Муромец») и более 80-ти моделей тяжёлых воздушных самолётов и покинувший Россию во время революции, весной 1918 года. Он до конца жизни оставался патриотом России и любил свою Родину. Она даёт миру гениев.

Мало кто знает, что знаменитый генерал Маннергейм смог грамотно организовать в финскую войну оборону Финляндии потому, что в годы революции эмигрировал из России, где он получил образование в старейшем военном учебном заведении — Инженерной школе (сегодня это академия имени Можайского). Линия Маннергейма вошла в историю воинского инженерного искусства.

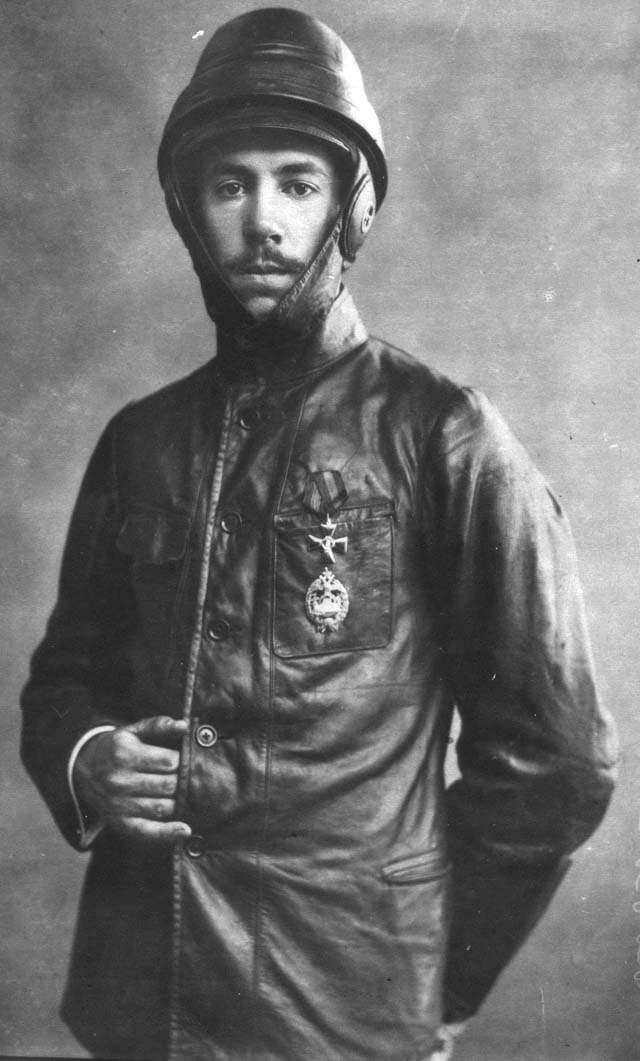

Но и в нашу страну немало прибывало талантливых людей, внёсших значительный вклад в военно-инженерную науку. Яркий пример этому факту служит история австро-венгерского подкидыша Роберто Орос ди Бартини, рождённого в 1897 году и усыновлённого представителями богатого рода. Он получил прекрасное образование, в 16 лет отец подарил ему самолёт, в 19 лет оказывается в русском плену в годы первой мировой войны, совершает побег в Италию, а после прихода Муссолини к власти снова совершает побег в Советский Союз.

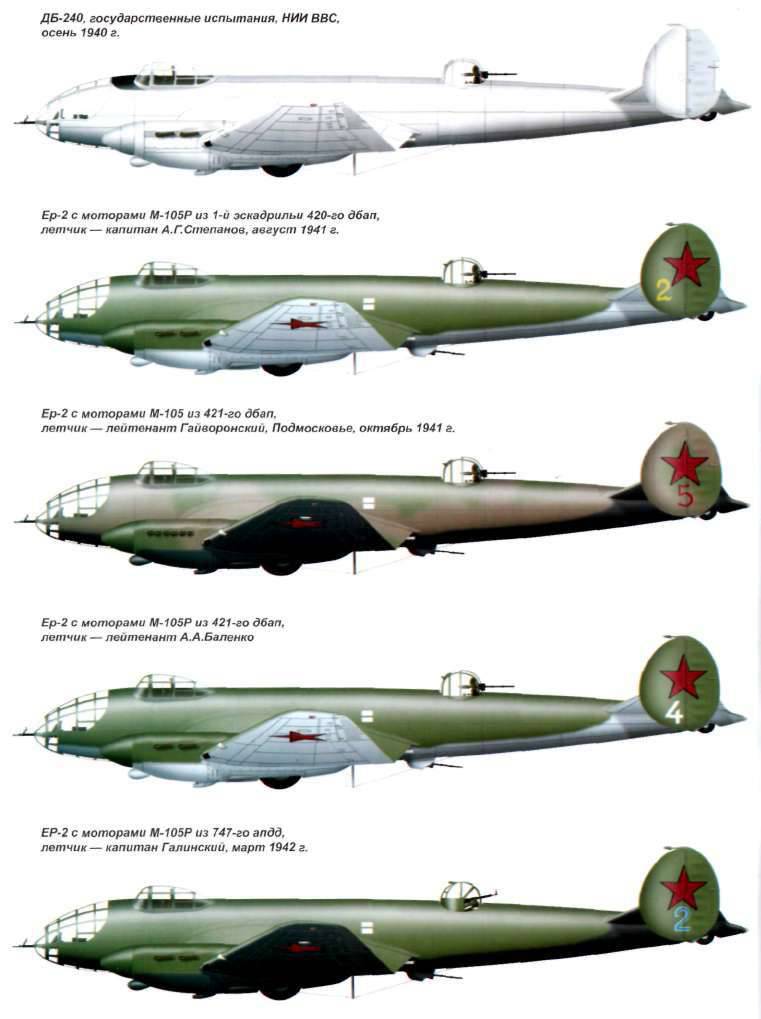

Именно здесь его творческий почерк будет узнавать конструкторы многих поколений на следующих самолётах: морской бомбардировщик МТБ-2, МБР-2 (морской ближний разведчик), МДР-3 (морской дальний разведчик), МК-1 (морской крейсер или АНТ-22), «Сталь-7», дальний бомбардировщик ДБ-240, Ер-2 и другие.

Бартини арестовали и допрашивали на «Лубянке», но свою вину он не признал, стал работать в «шарашке» и выдавал отличнейшие результаты, мог решить многие сложнейшие технические задачи, несмотря на то, что он находился в заключении. Сила его воли и сила его любви к России были сильнее существующей власти и всех невзгод, что обрушились на него. Его идеи на несколько десятилетий опередили время, в том числе, создание реактивного самолёта. В 1957 году он был полностью реабилитирован. И продолжал работать над проектами сверхзвуковых, противолодочных самолётов и множеством других проектов, которые по тем временам находились в фантастическом измерении для многих обычных людей. Бартини проповедовал одну истину: «Я посвящаю свою жизнь Стране Советов для того, чтобы красные самолёты летали быстрее чёрных». Эта фраза выбита на его могиле, когда его не стало в 1974 году.

О массовой эмиграции учёных в 90-х годах прошлого века мы знаем довольно хорошо потому, что с внедрением Интернета и относительной свободы можно получить яркую картину происходящего. Многие учёные смогли «прижиться» на западной почве, но многие сегодня, в 2016 году возвращаются обратно домой, а некоторые подумывают это сделать.

Судьбы учёных во все времена была незавидна, даже если находились высокие покровители. Лишь немногие снискали почёт и славу в том общепринятом широком смысле слова. Но одного обычный обыватель понять до конца не сможет: главное для этих людей процесс создания, а всё остальное — потом. Взять хотя бы книжку Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», ставшей символом и надёжной духовной опорой, библией для творческих людей. Владимир Иванович Игнаткин бережно хранит несколько номеров журналов, обёрнутых в старую советскую газету, где впервые была опубликована эта повесть. Эти журналы для Владимира Ивановича представляют большую, ни с чем несоизмеримую ценность.

Многие друзья Игнаткина его не смогли понять: ведь на дворе стояли неспокойные дни, а он мог обеспечить себе достойную жизнь там, за рубежом. А он не смог. От этого времени у него сохранились несколько уникальных документов: это оригиналы договоров с «мокрыми» печатями, подписанные Вексельбергом и Блаватником, чьи громкие бизнес-имена с каждым годом звучали всё громче и громче. Они не разорвали партнёрские отношения с Игнаткиным, просто дали понять, что интересы у них теперь другие.

Так прошли годы. Фирма Владимира Ивановича, просуществовав 12 лет, была признана банкротом, имущество описано и продано, а уникальные разработки, на создание которых были потрачены миллиардные государственные и частные средства, демонтированы и сданы на металлолом. Правда, одно устройство долгое время хранил у себя на станции Пётр Кучеренко, начальник Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги, но с его уходом на Куйбышевскую железную дорогу новое руководство приняло решение о демонтаже. Средства от сдачи в металл пошли в чужой карман.

А Владимир Иванович состарился: сейчас ему 84 года. В его творческом активе более 50 изобретений, патенты на которые давно уже не поддерживаются. Одно из этих изобретений называется «реле времени». Вряд ли он сможет им воспользоваться и повернуть всё вспять. Он свою жизнь прожил достойно. Правда, сейчас он живёт в обычной хрущёвской квартире, на маленькую пенсию, уже около года не может выйти на улицу, его квартира находится на пятом этаже, но он из-за сильных болей в спине и удалённого мениска не может спуститься и увидеть весенний этот мир.

Информация