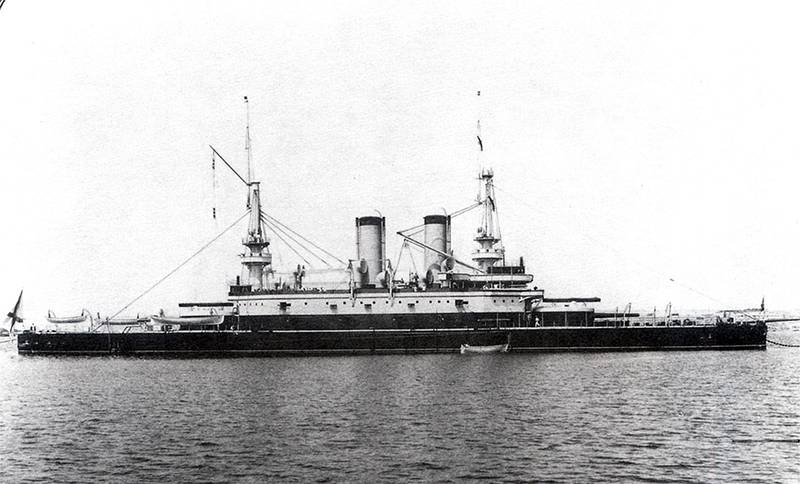

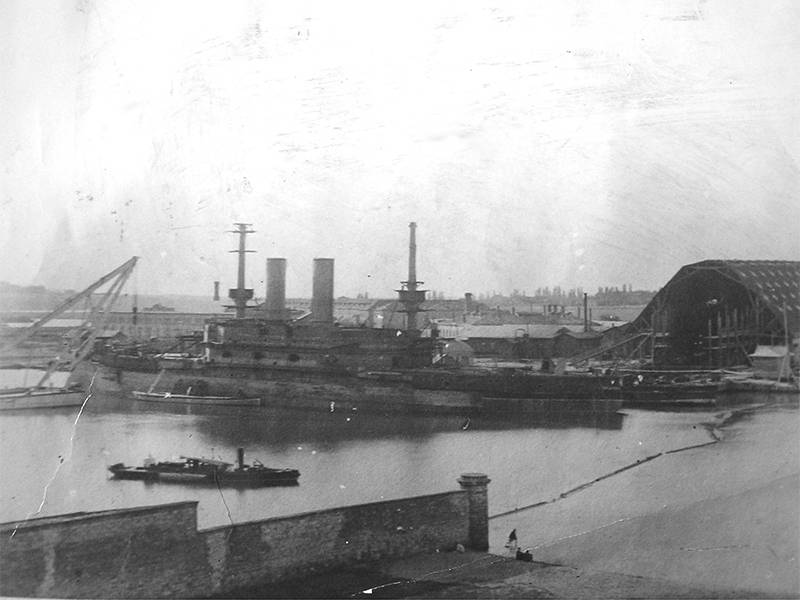

Судостроительный завод имени 61 коммунара. Броненосец «Три Святителя»

Со смертью главы морского Министерства адмирала Шестакова закончился период экспериментирования с малыми универсальными броненосцами. Корабли действительно обладали относительно небольшим водоизмещением, но вряд ли могли относиться к категории универсальных. На последнем из них, черноморском «Двенадцать Апостолов», были четко выражены недостатки всей концепции: обладая лучшей мореходностью, чем корабли типа «Екатерина II», он имел более слабое вооружение и бронирование. Кроме того, возможности для дальнейшей модернизации «Двенадцати Апостолов» были исчерпаны из-за полного отсутствия запаса водоизмещения. Однако вскоре в России, и на Николаевском адмиралтействе в частности, приступили к строительству классических броненосцев, первым из которых на Балтике стал «Наварин», а на Черном море – «Три Святителя».

Новые идеи. Новые корабли

На последнем этапе своей службы на посту главы Морского министерства, несмотря на очевидные технические трудности и не утихающие споры, адмирал Шестаков продолжал вынашивать идею о «небольших и малостоящих» броненосцах. К созданию очередного из них было решено привлечь Франко-Русский завод, считавшийся хорошо оборудованным. В феврале 1888 года Главный уполномоченный общества Франко-Русских заводов инженер П. К. Дю Буи представил на рассмотрение проект броненосца водоизмещением 6500 тонн, что полностью отвечало замыслу о «небольших и малостоящих».

Пока шло рассмотрение данного проекта, в Главный морской штаб поступила информация о строительстве в Германии броненосцев типа «Бранденбург». Эти корабли водоизмещением в 10,5 тыс. тонн развивали скорость до 16 узлов и были вооружены шестью 280-мм орудиями в трех башнях. Разумеется, все строившиеся по идеям адмирала Шестакова корабли экономкласса выглядели на этом фоне несколько неуверенно.

Решено было полностью переделать проект Франко-Русского завода. Водоизмещение от 6500 тонн подняли до 8900 тонн. Вооружить будущий корабль планировалось четырьмя 305-мм орудиями в башнях и четырьмя 152-мм орудиями в казематах. Сплошной броневой пояс достигал толщины 406 мм и 203 мм в оконечностях. Впоследствии в эти характеристики Морской технический комитет внес свои поправки и изменения. Количество 152-мм орудий удвоили, усилили бронирование казематов, и водоизмещение увеличилось до 9500 тонн.

Вскоре проект удостоился высочайшего одобрения, и 1 июля 1889 года на освободившемся после спуска на воду «Императора Николая I» стапеле был заложен новый броненосец. Он получил название «Наварин». Ведущую роль в проектировании и строительстве «Наварина» сыграл известный русский кораблестроитель и изобретатель Петр Акиндинович Титов, уже несколько лет к тому времени возглавлявший техническое руководство Франко-Русского завода. Новый управляющий Морским министерством вице-адмирал Николай Матвеевич Чихачёв тоже не был чужд к внедрению различных новшеств – в конструкцию «Наварина» уже в ходе строительства вносились самые различные изменения. Закругленные казематы переделывались в прямоугольные, чтобы потом вновь стать закругленными. Фок-мачта броненосца то исчезала с чертежей, то самым удивительным образом появилась вновь. В конце концов, ее все-таки оставили, чтобы использовать в качестве флагштока.

Большие проблемы начались при оснащении корабля броней – основной ее поставщик и изготовитель Ижорский завод критически срывал сроки поставок. Технологии изготовления броневых плит в тот период быстро совершенствовались: на смену железной броне пришла сталежелезная, чтобы быть замененной в свою очередь на сталеникелевую. Каждая очередная технология требовала более совершенного, порой качественно нового оборудования и заново обученных специалистов – всё это требовало бо́льших временных затрат.

В октябре 1891 года с отставанием от графика на три месяца «Наварин» спустили на воду. После началась рутинная и тернистая процедура достройки. Поставщики задерживали котлы и механизмы, с трудом давалось отечественным предприятиям изготовление первых в русском флоте закрытых башен главного калибра. На ходовых испытаниях выяснилось, что броненосец не удовлетворяет требованиям по обеспечению непотопляемости: водонепроницаемые переборки доходили на нем только до жилой палубы. Только летом 1896 года, через пять лет после спуска на воду, «Наварин» был, наконец, принят в казну.

Перипетии черноморского проекта

На Черноморском флоте тем временем ситуация складывалась следующим образом. В 1888 году от первоначальной идеи строить второй броненосец по типу «Двенадцать Апостолов» отказались. Пятым кораблем этого класса, построенным для Черноморского флота, стал заложенный на верфи РОПиТ в Севастополе «Георгий Победоносец». За неимением принципиально новых проектов его решено было строить по типу «Екатерины II». В проект было внесено множество улучшений, в том числе новые 35-калиберные 305-мм орудия главного калибра.

Постройка «Георгия Победоносца» началась в 1889 году, а вступил в строй корабль в середине 90-х гг. Каким же будет шестой броненосец для Черного моря, строительство которого планировалось в Николаевском адмиралтействе, однозначного мнения не было – нового проекта после «Двенадцати Апостолов» просто не существовало.

Руководство Морского министерства поменялось, а вместе с ним изменениям подверглись и взгляды на развитие флота и его приоритеты. В октябре 1890 года Главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Алексей Алексеевич Пещуров обратился к управляющему Морским министерством с докладом. В нем вице-адмирал обосновывал необходимость строительства для Черноморского флота броненосца нового типа.

Корабли типа «Екатерина II» имели довольно большую осадку, достигавшую с перегрузкой 8,5 метров. Этот параметр несколько затруднял их основное боевое использование против береговых укреплений и батарей. По мнению Главного командира Черноморского флота, новый броненосец должен был иметь осадку не более 7,6 метров, но при этом быть не слабее «Двенадцати Апостолов». Для убедительности к докладу прилагался проект такого броненосца, созданный корабельным инженером Саверием Ксаверьевичем Ратником.

Стоит отметить, что еще в 1889 году, не дожидаясь свежих идей из Петербурга, вице-адмирал Пещуров в порядке инициативы поручил Ратнику заняться проектированием нового броненосца. В итоге получился эскизный проект корабля водоизмещением 9250 тонн, вооруженного четырьмя 305-мм орудиями в двух барбетных установках. Их дополняли десять 152-мм орудий и столько же 76-мм орудий. Осадка броненосца была выдержанна в пределах, указанных Пещуровым – 7,6 метров.

Морской технический комитет передал работу Ратника на рассмотрение ученому кораблестроителю Эрасту Евгеньевичу Гуляеву, авторитетной фигуре в тогдашних военно-морских кругах. Гуляев, изучив проект черноморского броненосца, сделал следующие выводы. В проекте имелись уже устаревшие технические решения, например, применение барбетных установок и 305-мм орудий 30-, а не 35-калиберной длины. Масса механизмов и топлива оказалась завышенной за счет снижения массы брони. Корпус броненосца Ратника показался Гуляеву и другим специалистам из Морского технического комитета слишком удлиненным. Показатель отношения длины к ширине у него составлял 5,35, тогда как у «Наварина» – 5,04.

В итоге проект Ратника был признан уступающим балтийскому «Наварину», хоть и имел ряд бесспорно положительных особенностей, например, удобно расположенные машины и котлы. Новый черноморский броненосец было решено строить на основе «Наварина», и в Морском техническом комитете немедленно приступили к проектным работам.

Эскадренный броненосец «Три Святителя»

Процесс создания проекта нового корабля шел оперативно: уже в ноябре 1890 года он был утвержден в Морском техническом комитете. Водоизмещение броненосца, не ограниченное стремлением к «малостоимости», возросло до 12500 тонн – крупнейшему показателю в отечественном флоте. Спустя непродолжительное время утвержденные чертежи были переданы в Главное управление кораблестроения и снабжений для дальнейших распоряжений по постройке.

Глава Морского министерства вице-адмирал Николай Матвеевич Чихачёв высказал пожелание, чтобы работами в Николаеве руководил младший строитель Николаевского адмиралтейства Саверий Ксаверьевич Ратник, с оставлением за ним ответственности по «Двенадцати Апостолам» до момента ухода последнего в Севастополь.

Строительство шестого броненосца Черноморского флота планировалось в Николаевском адмиралтействе. Вскоре там начались интенсивные работы по подготовке эллинга №7, единственного места, где строились корабли подобного класса. Очередное детище николаевских корабелов должно было иметь невиданные еще для Черноморского флота размеры и водоизмещение. Из-за большой длины корпуса будущего корабля переднюю стенку эллинга №7 разобрали, так как головная часть в нем не помещалась. Кроме того, требовалось удлинить стапель – для этой цели рабочие вбили большое количество свай и сделали соответствующую размерам корпуса настилку. 2 августа 1891 года в эллинге №7 приступили, наконец, к корпусным работам.

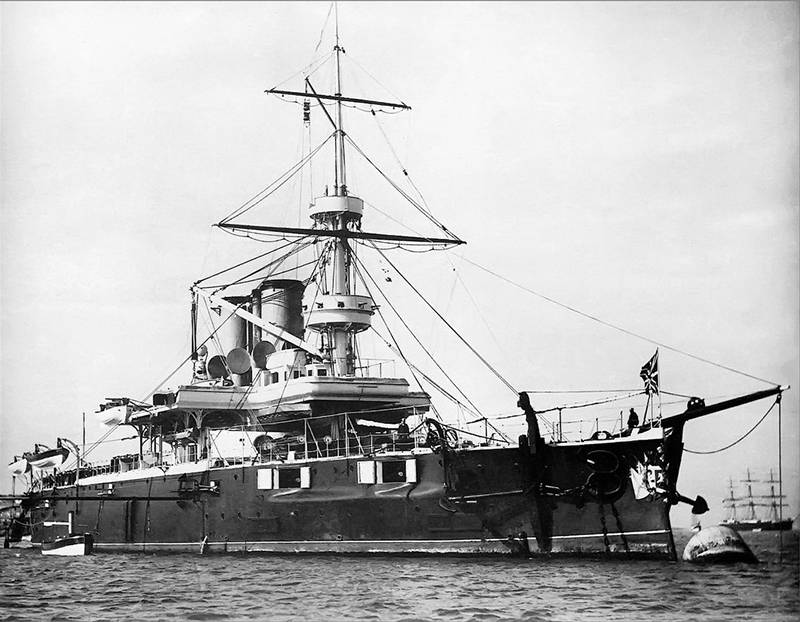

Согласно утвержденному проекту, новый броненосец напоминал британские корабли этого класса «Трафальгар» и «Нил». Их отличительной особенностью был низкий, почти «мониторный» борт, главный калибр из 305-мм орудий в двух башнях. В центральном бронированном двухъярусном каземате располагались скорострельные 152- и 120-мм орудия.

Черноморцам «Нил по-русски» показался неприемлемым – особенно вызывал нарекания откровенно низкий борт. Вокруг уже строящегося броненосца с новой силой закипели страсти проектно-технического характера. Ратник предложил в Морской технический комитет пять вариантов улучшения существующего проекта. Главной идеей была переделка низкобортного башенного корабля в высокобортный барбетный.

«Барбетная» партия на Черноморском флоте оказалась довольно внушительной: широкую поддержку предложениям Ратника оказали главный артиллерист Николаевского порта полковник Л. И. Саноцкий и даже Великий князь Александр Михайлович. Однако все эти инициативы Морским техническим комитетом были отвергнуты, в том числе и такое разумное предложение, как замена гидравлических приводов поворота башен на электрические.

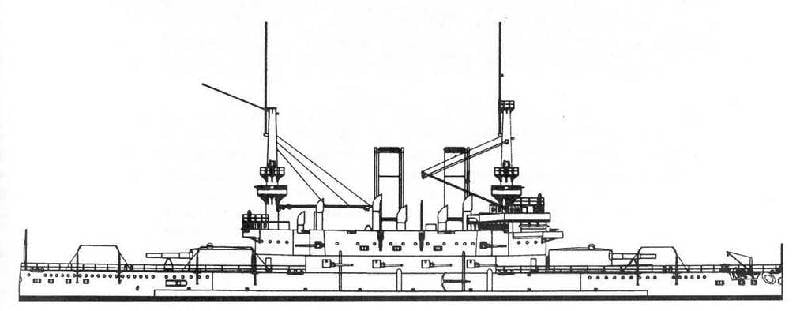

Шестой черноморский броненосец должен был иметь водоизмещение 12480 тонн, длину между оконечностями – 115,2 м, ширину по миделю – 22,7 м, среднюю осадку – 8,3 м. Внушительное бронирование (3238 тонн) выполнялось из закаленных по способу Гарвея броневых плит. Толщина главного пояса достигала рекордного для русского флота показателя 457 мм. Толщина брони башен и нижнего каземата составляла 406 мм. Поскольку на корабле использовались разные виды брони – кроме гарвеевской планировалась и хромоникелевая, – то ее изготовление было поручено сразу нескольким поставщикам: французским фирмам «Шнейдер и К» в Крезо, заводу в Сен-Шамоне и английской фирме Виккерса.

Броненосец получил четыре 305-мм 40-калиберных орудия с поршневыми затворами системы Канэ в качестве главного калибра. Восемь 152-мм орудий, также выпускаемых по французскому образцу, были расположены по четыре с каждого борта на нижнем ярусе каземата. Четыре 120-мм орудия разместили по углам верхнего каземата. Вооружение дополняли десять 47-мм орудий системы Гочкиса и многочисленные 37-мм орудия.

В начале августа 1891 года состоялось подписание контракта с английской фирмой «Хамфрэйс, Тэннант и К» на поставку котлов и механизмов. Две трехцилиндровые паровые машины обладали расчетной мощностью в 5300 л. с. каждая. В четырех котельных отделениях размещались 14 цилиндрических огнетрубных котлов. Такие механизмы устанавливались и на британских броненосцах, например, на печально знаменитой впоследствии «Виктории». Флагман британской средиземноморской эскадры опрокинулся и затонул в результате таранного удара броненосца «Кэмпердаун» в 1897 году.

Емкость угольных ям нового корабля позволяла разместить там 900 тонн угля, что обеспечивало расчетную дальность плавания в 2400 миль 10-узловым ходом.

15 ноября 1891 года броненосец был официально зачислен в списки флота под наименованием «Три Святителя». С 1 февраля 1892 года, согласно принятой новой классификации, «Три Святителя» стал эскадренным броненосцем. В том же месяце на запрос Главного командира Черноморского флота о сроках официальной закладки «Трех Святителей» Морское министерство ответило, что она пройдет летом.

Корпус нового броненосца постепенно вырастал на стапеле. В Николаевское адмиралтейство постоянно приходили новые материалы и оборудование для строящегося корабля. Румпель и баллер руля были приобретены у германского концерна Круппа. Рулевое устройство прибыло из Англии. Изготовленные из алюминиевой стали иллюминаторы, откидные леерные стойки поставил завод Лаврова в Гатчине.

4 сентября 1892 года «Три Святителя» был официально заложен в присутствии генерал-адмирала Великого князя Александра Михайловича, управляющего морским министерством адмирала Чихачёва, Главного командира Черноморского флота и портов вице-адмирала Николая Васильевича Копытова и другого высокопоставленного начальства. Готовность корабля на этот момент составляла 13%.

В июле 1893 года руководством работ на «Трех Святителях» перешло к старшему судостроителю Севастопольского порта Александру Эрнестовичу Шотту. Саверий Ксаверьевич Ратник отбыл к новому месту службы в столицу. 31 октября 1893 года броненосец был торжественно спущен на воду. Вместе с ним проходил спуск и минного крейсера «Гридень».

Начался долгий нелегкий период достройки на плаву. Несмотря на жесткие, оговоренные в контракте сроки и штрафы, поставки оборудования срывались и затягивались. Множество вопросов, вплоть до мелочей, приходилось согласовывать с Морским техническим комитетом. При тогдашних средствах связи это было хлопотно, затратно и очень долго. Так, в сентябре 1894 года от Морского технического комитета добивались срочного ответа на архиважный вопрос: чем оббивать мебель в кают-компании: шерстяным репсом или сафьяном?

В чертежи постоянно вносились исправления и дополнения, и в Петербурге зачастую их не успевали утверждать. Например, в августе 1895 года, по прошествии двух лет после спуска на воду, строитель не мог провести вентиляцию по кораблю из-за отсутствия на нее чертежей. И только в ноябре 1894 года, когда «Три Святителя» уже был переведен для дальнейшей достройки из Николаева в Севастополь, в Морском техническом комитете определились с типом боевой рубки, чтобы начать, наконец, изготавливать для нее броню.

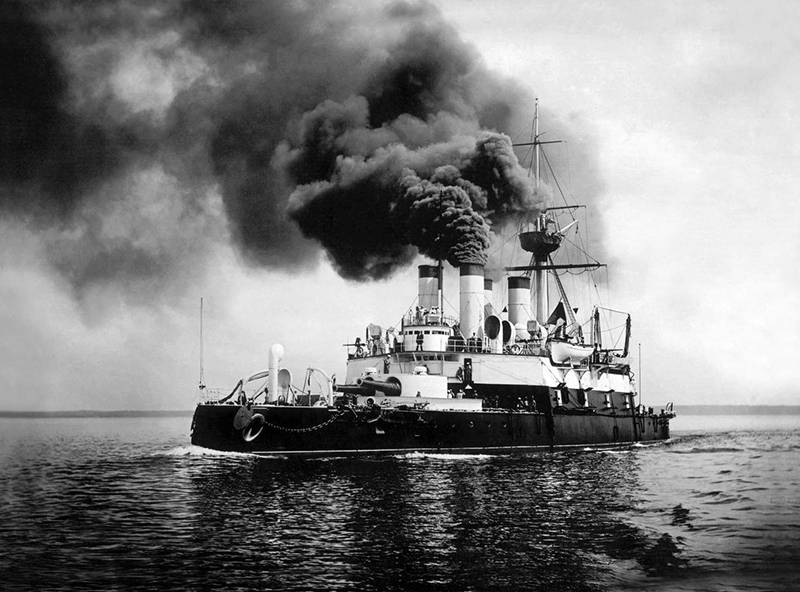

В ноябре 1896 года начались первые испытания. Машины английского производства развили мощность 11300 л. с. вместо расчетных 10600 л. с. Благодаря этому «Три Святителя» развил скорость в 16,5 узлов, что являлось лучшим показателем среди броненосцев Черноморского флота.

Корабль вступил в строй в конце 1896 года, проведя ряд успешных стрельб и испытаний. На этот момент «Три Святителя» считался самым сильным броненосцем Черноморского флота и всего Российского флота. Однако корабль имел ряд недоделок, которые исправлялись без особой спешки. Даже в начале 1901 года командование флота определяло перечень дополнительных работ по кораблю в 32 пункта. Большой запас водоизмещения позволил модернизировать «Три Святителя» в 1910–1911 гг., и, переклассифицированный в линейный корабль, он принял активное участие в Первой мировой войне.

В 1918 году его сдали на хранение в порт, а в 1920-х разобрали на металл. В истории отечественного кораблестроения и Николаевского адмиралтейства броненосец «Три Святителя» сыграл важную роль. С него на Черноморском флоте началось строительство броненосцев классического типа с расположенными по оконечностям закрытыми башнями главного калибра, окончательно заменившими устаревшие барбетные установки.

Продолжение следует…

Информация