Миасские мастера: последние из династии карбюраторных «Уралов»

6 х 4

Как превратить боевой «Урал» в гражданскую машину? Прежде всего необходимо избавиться от множества военных опций, заметно отягощающих грузовик. Все-таки, в народном хозяйстве главное не живучесть на поле боя и экстремальная проходимость, а грузоподъемность, удобство эксплуатации и экономическая эффективность. Особых проблем с подобной адаптацией у грузовиков, к примеру, семейства ЗИЛ-131 не было, они изначально были унифицированы с народно-хозяйственными машинами 130-го семейства. А вот «Уралы» 300-й серии не могли похвастаться такой универсальностью.

Первая попытка создать грузовик для мирной жизни состоялась в 1961 году, когда на испытания вышел «Урал-377», минимально адаптированный для гражданских. Прежде всего убрали передний ведущий мост (заменили на ось от МАЗ-500), раздаточную коробку заменили демультипликатором, установили новую грузовую платформу с тремя откидывающими бортами и исключили систему централизованной подкачки колес. Интересно, что «Урал-377» первый среди машин семейства, получил цельнометаллическую кабину, которую впоследствии установили на семейство военных «Урал-375Д» (об этих грузовиках шла речь в предыдущей части). Очевидным недостатком гражданской версии была чрезмерно большая погрузочная высота платформы из-за массивных колес 14.00-20 и расположенным под кузовом запасным колесом. Груз приходилось закидывать на высоту 1,6 метра – даже КрАЗ на тот момент был комфортнее в этом плане.

Грузоподъемность после всех упрощений, естественно, удалось повысить до 7,5 тонны (в военном варианте было 4,5 тонны), но вот кузов был коротковат для такой машины. Длинномеры, нагруженные на «Урал-377», серьезно перераспределяли нагрузку: задняя тележка перегружалась, а передняя ось, наоборот, теряла связь с землей. Здесь сыграло негативную роль облегчение передка за счет удаления тяжелого ведущего моста, да и сама капотная компоновка не способствовала рациональной развесовке груженой машины. Несмотря на эти моменты, в 1965 году, после четырех лет доработок, народно-хозяйственный «Урал» встал на конвейер в Миассе.

Но армейские корни мирного «Урал-377» не давали покоя. Его также приняли на вооружение Советской Армии. Грузовик, способный буксировать прицеп массой в 10,5 тонны, а в варианте седельного тягача 377С/СН тащить полуприцеп до 19 тонн, очень пригодился в тыловых частях. В частности, на базе «Урала 6х4» строили транспортную машину 9Т254 в составе РСЗО «Град» со специальными стеллажами и ящиками для боеприпасов. А седельные тягачи пригодилось для перемещения армейских полуприцепов-фургонов ОдАЗ-828, на которые монтировали пункты управления полетами авиации «Заявка», управление зенитно-ракетными бригадами «Вектор-2В» и «Сенеж», системы для обработки данных от РЛС «Пори-М», а также комплексы средств автоматизации командного пункта «Основа-1».

В интересах народного хозяйства

«Урал-377» в 1966 году эволюционировал в более совершенную модель с литерой «М». Учитывая сложности с короткой грузовой платформой, решено было удлинить грузовик на 420 мм, а высоту платформы удалось снизить до 1,42 метра за счет новых колес от омских шинников. Диаметр колеса уменьшился сразу на 80 мм, снизилась масса, а ширина выросла, увеличивая пятно контакта с поверхностью. Был интересный эксперимент с бескамерными шинами, которым, как казалось инженерам, не требовались запаски вообще. Здесь была борьба за килограммы массы грузовика – отказались от массивной запаски, поднимающей высоту кузова, и заменили её системой подкачки колес задней оси. А что делать, если прокол бескамерной шины будет на передней оси?

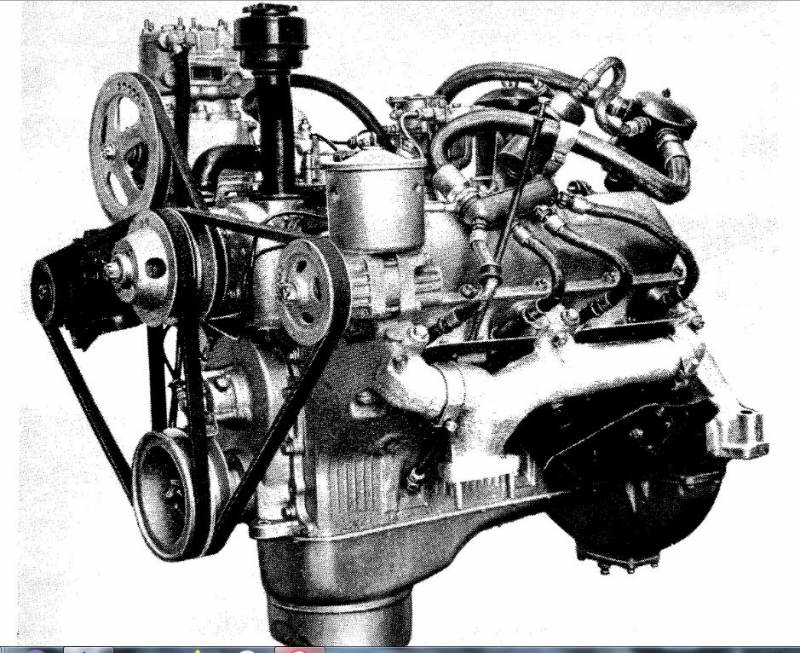

Все просто – меняете местами дефектное колесо и целое заднее, включаете подкачку и продолжаете движение до ближайшей шиномонтажной мастерской. Хорошо, что такая идея не прижилась ввиду слабости самой шины – в Омске из-за экономии массы сделали её ненадежной. Кроме этого, конструкторы «Урала» поколдовали над передаточными числами демультипликатора, появилась прямая передача, увеличилась максимальная скорость до 88 км/ч, но расход 93-го бензина все равно не лез ни в какие рамки – 73 литра на сотню. Для увеличения грузоподъемности разработали вариант машины с двускатной ошиновкой задней тележки на дорожных колесах 260-508, а проблему с чрезмерным расходом топлива мотора ЗИЛ-375Я4 пытались решить установкой перспективного собственного дизеля «Урал-376».

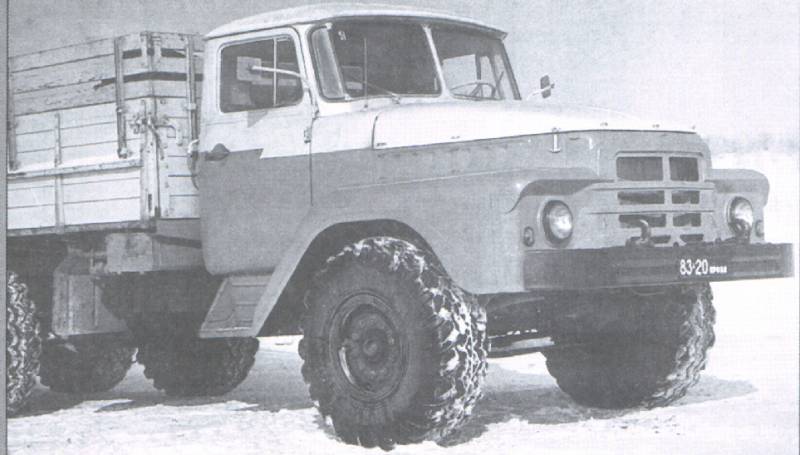

Последняя и наиболее совершенная версия машины с формулой 6х4 — "Урал-377Н". Обратите внимание на новые колеса с универсальным протектором

Брутальную внешность армейского «Урала», которую впору записывать в музей автомобильной славы, в конце 60-х годов пытались «исправить» новой стеклопластиковой кабиной, которая, однако, не выдерживала условий эксплуатации и нещадно трескалась. В частности, на кочках колесо могло просто расколоть хрупкое крыло. Собственно, и хорошо – слишком уродливой получилась кабина. После неудачных опытов с нежными омскими покрышками установили новые широкопрофильные О-47А с универсальным рисунком протектора, показавшим почти трехкратное увеличение ресурса. В итоге после долгих испытаний и исследований к 1969 году в Миассе был создан гражданский грузовик, во многом удовлетворяющий потребности народного хозяйства. Но все закончилось, так и не начавшись: в Набережных Челнах решено было строить огромный завод, а в Москве на ЗИЛе заканчивали разработку перспективного бескапотного дизельного грузовика, который мы сейчас знаем как родоначальника семейства КамАЗ. В итоге проекта гражданского «Урала-377М» закрыли, переориентировав усилия заводчан на армейскую технику. Это, кстати, стало серьезной проблемой уже в 90-е годы, когда объем военных заказов снизился, а гражданских машин в производственной гамме было немного.

Колеса, дизели и гусеницы

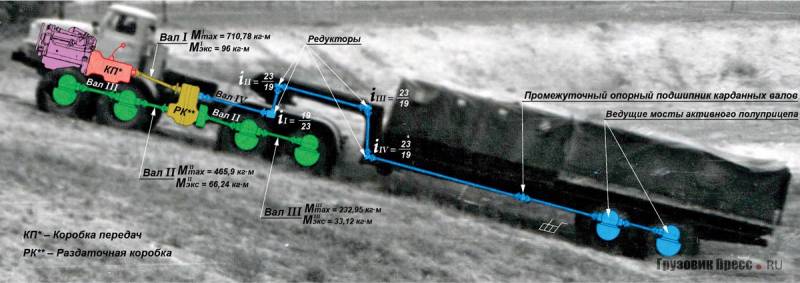

В конце повествования о семействе «Уралов» нельзя не упомянуть про некоторые эксклюзивные машины, которые либо не вышли за рамки опытных исполнений, либо были выпущены малой серией. Одним из таких стал четырехосный НАМИ-058 с активным полуприцепом грузоподъемностью 8 тонн. На двенадцатиколесной машине установили 4-тактный турбодизель V-8 ЯМЗ-238Н мощностью 320 л. с., обеспечивающий высокую удельную мощность в 12,6 л.с./т. Для сравнения: у активного автопоезда «Урал-380С-862» с бензиновым мотором этот показатель равнялся 7,7 л.с./т. При этом разработка НАМИ расходовала значительно меньше топлива – в среднем на одну треть меньше своих слабосильных бензиновых собратьев аналогичной грузоподъемности.

В открытых источниках приводятся занимательные результаты сравнительного испытательного пробега автопоезда НАМИ-058С-862 с отключенным приводом на полуприцеп и обычного «Урала-375» по пересеченной местности. В общей сложности пробежали по 43 километра, и карбюраторный «Урал» обнаружил средний расход в 116 литров бензина на 100 км при средней скорости 21,7 км/ч. А шестиосный и гораздо более тяжелый НАМИ обошелся 105 литрами солярки на 100 км при сравнительно близкой средней скорости в 22,4 км/ч. В оправдание такому неумеренному аппетиту надо сказать, что обе машины были гружёными, а бездорожье было с жидкой глиной и глубокими колеями. При этом за счет меньшего удельного давления на грунт автопоезд оставлял за собой колеи меньшей глубины, чем младший «Урал», а двенадцать колес позволяли брать 18-градусные подъемы (375-й позволял себе только 11-12 градусов). Итоги испытаний тягача показали всю перспективность данного направления и, хотя машину не планировали в серию, наработки «Урал-НАМИ» стали основой для следующих поколений 8х8.

В 70-х годах на Уральском автомобильном заводе появился гусеничный снегоболотоходный транспортёр «Урал-592», который среди всей линейки «Уральских мастеров» был самым всепролазным. Плавать он, конечно, не умел, но две гусеничные платформы, соединенные с кузовом опорно-поворотными устройствами, обеспечивали машине просто выдающуюся проходимость при максимальной грузоподъемности в 8 тонн. Собственно, машина разрабатывалась в НАМИ как раз для работников нефтегазодобывающей отрасли, где, как известно, дорог немного. Прототипом серийной машины была НАМИ-0157, которую позже унифицировали с агрегатной базой бензиновых «Уралов», а к концу 70-х оснастили знаменитым дизелем КамАЗ-740. Примечательно, что конструкция машины позволяла поворачивать гусеничные платформы независимо друг от друга, заметно повышая маневренность грузовика. Первые «Уралы-592» вышли из ворот Миасского завода в 1981 году и выпускались до развала Союза. В 2000-х годах производство было возобновлено в Екатеринбурге.

Обе вышеописанные машины были уже с дизельными моторами, которые значительно улучшили эксплуатационные свойства грузовиков на базе «Урал-375». И появление камского дизеля под длинным капотом открыло новую эпоху в истории «Уральских мастеров». Чего у машины в итоге стало больше: плюсов или минусов? Как бы то ни было, это тема для другой истории.

Информация