Возвращение гребного колеса

Многие считают, что гребное колесо стало использоваться в качестве судового движителя одновременно с появлением парохода, а первым колёсным судном, совершавшим регулярные рейсы, был пароход «Клермонт» (США, 1807). О гребном винте тогда речь даже не шла — его работоспособные версии появились только во второй половине 30-х годов 19 века.

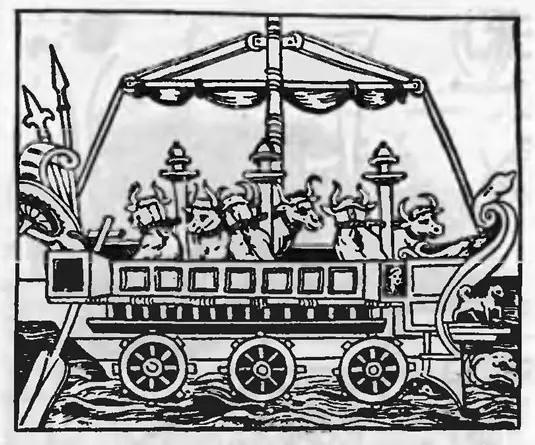

Однако первые упоминания о гребном колесе, для привода которого использовалась мускульная сила человека или животных, относятся еще к древнейшим временам. На римском барельефе, датируемом VI веком до н. э., изображено судно с тремя парами гребных колес, которые приводятся в движение волами.

Колесное судно с «воловьим» приводом (с древнеримского барельефа)

По свидетельству ряда рукописей, в 1161 г. в Китае была построена джонка, снабженная гребными колесами, работавшими от ветряка. Не оставил без внимания этот движитель и Леонардо да Винчи, в бумагах которого найден эскиз колесного судна. Существуют и другие письменные свидетельства о гребных колесах, однако достойного применения им еще найти не могли из-за отсутствия приводного двигателя.

Колесное судно Леонардо да Винчи

В 1707 г. в Германии на реке Фульда появился первый в мире пароход, построенный французским ученым Дени Папеном. Он приводился в движение гребными колесами. И хотя испытания закончились взрывом котла, начало было положено. Первым же действительно работоспособным пароходом принято считать «Клермонт» Роберта Фултона с двумя гребными колесами диаметром 4,7 м с восемью лопастями шириной по 1,2 м. Детищем Фултона явился и первый в истории боевой пароход — пароходофрегат «Демологос», построенный в 1815 г. Интересно отметить, что это был катамаран, в промежутке между корпусами которого помещалось гребное колесо, защищенное таким образом от боевых и навигационных повреждений.

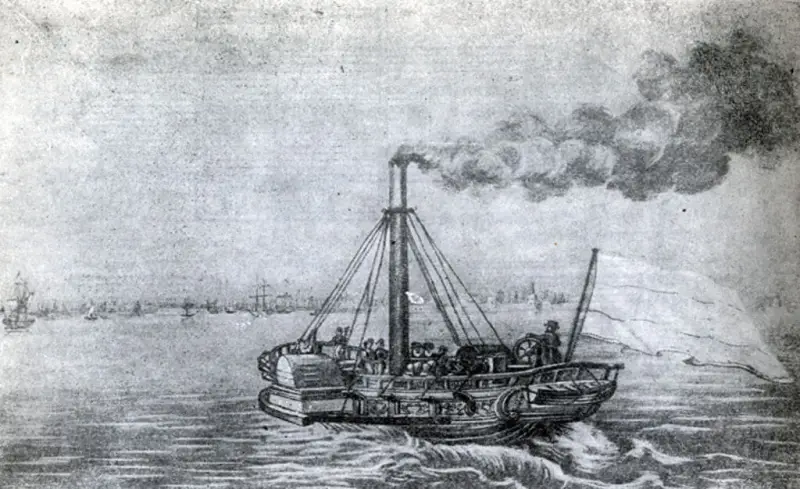

В 1815 году к пароходному клубу присоединилась и Россия: в Петербурге владелец механико-литейного завода Карл Берд построил товаро-пассажирский пароход «Елизавета» с машиной мощностью 4 л.с., приводившая в действие бортовые колеса диаметром 2,4 метра с шестью плицами. 3 ноября пароход совершил первый рейс от Петербурга до Кронштадта, показав среднюю скорость 9,3 км/ч. Таким образом, Россия стала третьей страной в мире (после США и Англии) по времени организации собственного пароходостроения.

Пароход «Елизавета»

А что же представляет из себя гребное колесо? Это судовой движитель, представляющий собой частично погруженную в воду цилиндрическую конструкцию с поперечной осью вращения, по окружности которой закреплены прямоугольные лопасти (плицы). Судно приводится в движение упором периодически входящих в воду плиц.

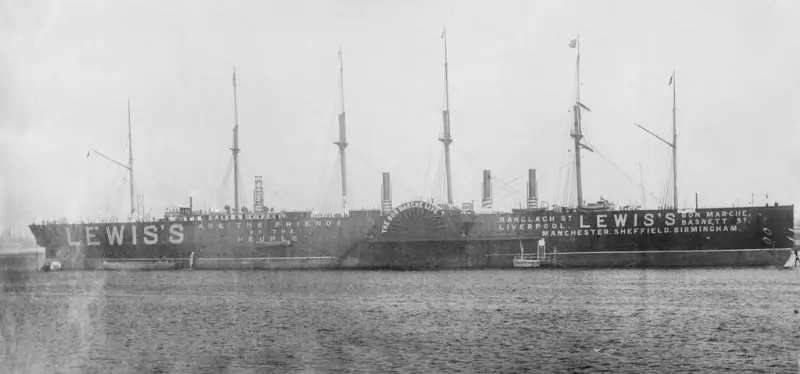

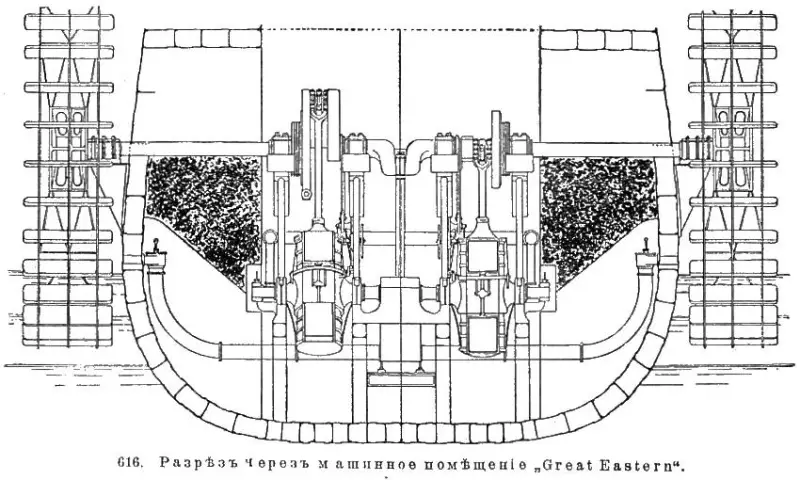

Первоначально простейшая конструкция этого движителя имела неподвижные лопасти, что значительно снижало его эффективность — КПД составлял всего лишь 30-35%. Плицы входили в воду с ударом, а выходили из нее, «выгребая» воду, что влекло за собой вибрацию и повышенный шум. Для смягчения ударов о воду увеличивали диаметр колес, особенно на морских пароходах. Постепенно колеса достигли поистине циклопических размеров. Так, на сконструированном И. К. Брунелем «Грейт Истерне» (1858 г.) два гребных колеса имели диаметр 17,7 м, а каждая из 30 лопастей была 3,9 м в ширину и 1 м в высоту. Их максимальная частота вращения составляла 11 об/мин.

Пароход «Грейт Истерн» (1858 г.)

Разрез по машинному отделению «Грейт Истерна»

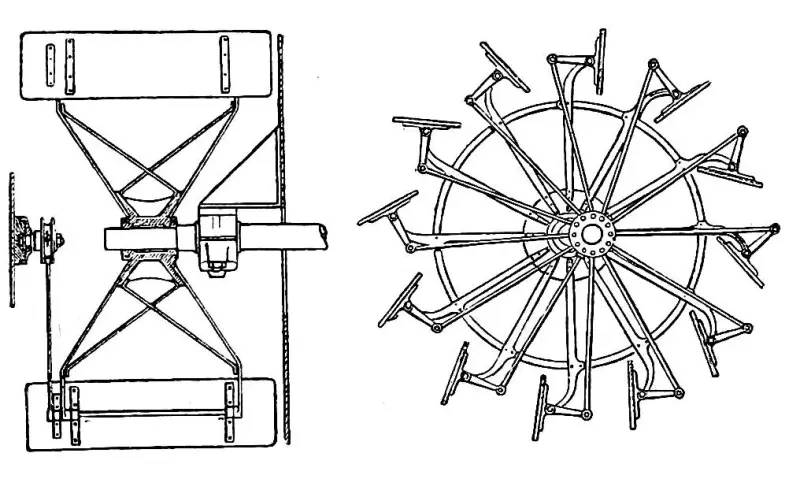

Неоднократно делались попытки избавить колесо от вышеупомянутых недостатков, но только в 1829 г. Элайе Гэллоуэю удалось запатентовать гребное колесо, которое было лишено основных недостатков. Поворот лопастей, чтобы они входили в воду и выходили из нее перпендикулярно, обеспечивался с помощью шарнирного эксцентрикового механизма, приводимого в действие от самого колеса. Конструкция эта оказалась настолько удачной, что существует с небольшими изменениями до наших дней.

Гребное колесо с поворотными плицами (Военная энциклопедия Сытина, Санкт-Петербург, 1911-1915 гг.)

Эти и другие усовершенствования колеса привели к тому, что с середины XIX по начало XX века КПД гребных колес повысился с 0,30—0,35 до 0,7—0,75, то есть в два раза.

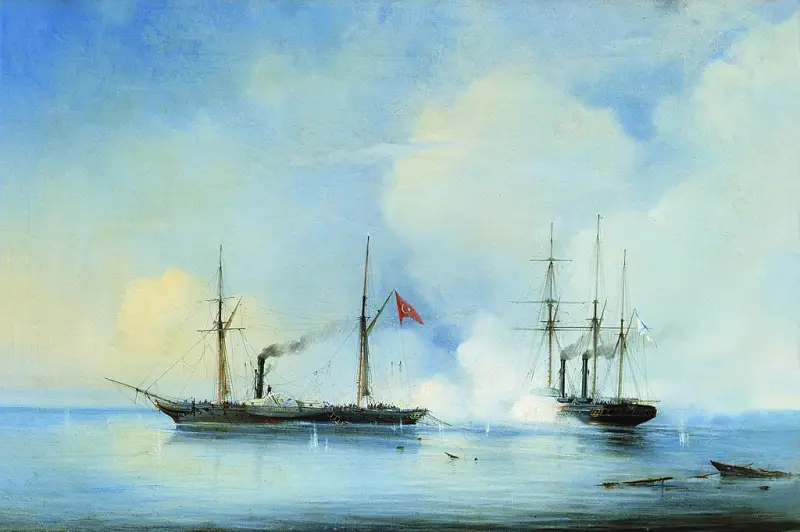

Бой паровых колесных кораблей - русский пароходофрегат «Владимир» сражается с турецким вооружённым пароходом «Перваз-Бахри». 5 (17) ноября 1853 года

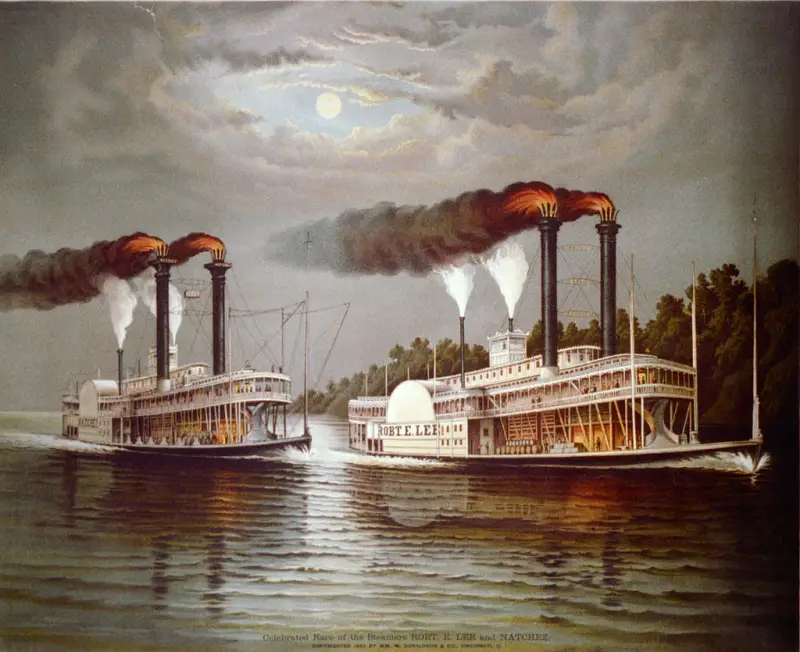

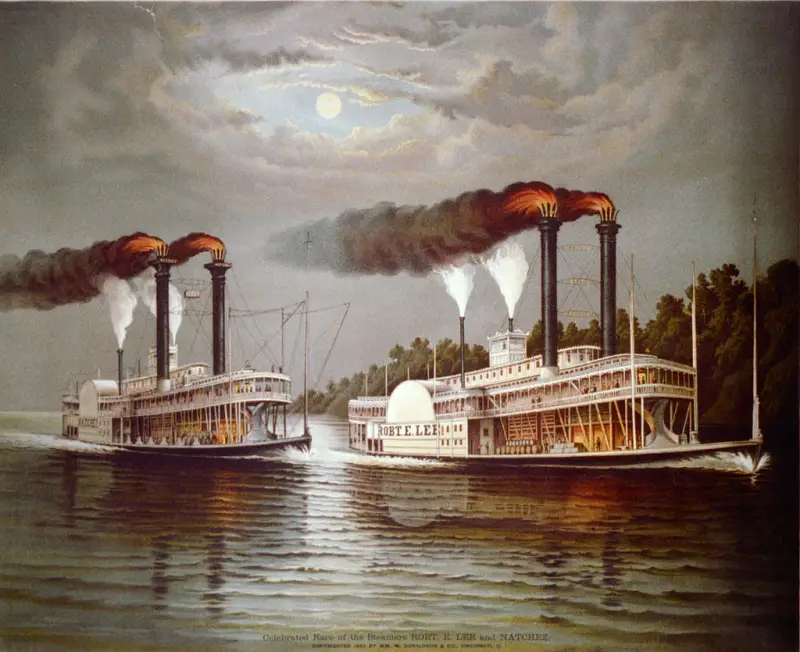

Гонки колесных пароходов на реке Миссисипи (19-й век)

Кроме конструкции лопастей, колеса отличаются и по расположению — бортовые и кормовые. Наибольшее распространение кормовые колеса получили на американских реках. Подобные суда не канули в вечность — в новом обличье заднеколесные «пассажиры» “American Queen”, “American Heritage”, “Belle of Louisville” и другие совершают круизы по Миссисипи.

Современное американское заднеколесное пассажирское судно “Queen of Mississippi”

По американским прототипам подобные пароходы строились и в Российской империи — по Волге ходили «Амазонка», «Ниагара» и т. д. В последние годы заднеколесные суда снова начали строить на отечественных верфях, но этого мы коснемся ниже.

Гребные колеса обладают как рядом преимуществ, так и многими недостатками. Остановимся на основных из них.

Преимущества:

• Кормовое гребное колесо в условиях ограниченной осадки судна создает упор, намного превышающий упор гребного винта.

• Бортовые гребные колёса позволяют разворачиваться почти на месте.

• Тяга при буксировке выше, чем у винтовых судов, кроме того, возможна эксплуатация на малых глубинах, так как размеры колес не превышают осадку судна. Поэтому в СССР строительство речных колёсных буксиров продолжалось до 1991 года (буксиры-толкачи серии БТК).

• Колёсный движитель, в отличие от винтового, допускает осмотр и ремонт без докования судна.

Недостатки:

• При сильной бортовой качке бортовые гребные колеса поочередно выходят из воды или погружаются слишком глубоко, судно рыскает, что затрудняет удержание на курсе. Кроме того, колеса подвергаются большим динамическим нагрузкам, могущим привезти к их поломке.

• Более низкий КПД по сравнению с гребным винтом.

• Снижение эффективности работы при изменении глубины погружения (например, при качке или вследствие изменения осадки судна).

• Бо́льший вес и габариты по сравнению с гребным винтом.

• Применение гребных колес требует размещать главные двигатели выше ватерлинии, что уменьшает доступные полезные объёмы, а на военном флоте — увеличивает уязвимость машинного отделения и самих гребных колес.

Из-за вышеуказанных недостатков на морских судах и кораблях колесо довольно быстро ушло со сцены, но на речном флоте применяется и по сей день. А теперь вкратце остановимся на истории применения гребного колеса на судах отечественного речного флота.

С 1816 года колесные пароходы начали эксплуатироваться на Волге и ее притоках, а в середине того столетия по реке ходило около 200 пароходов более чем десяти компаний. С 1862 года по великой реке начали ходить пассажирские пароходы так называемого «американского» типа. Трехпалубные суда обладали высокой комфортностью, многие каюты имели ванные, французские буфеты и кухни. Это дополнялось общим залом с роялем, библиотекой и т. п. Многие из этих «пассажиров» дожили почти до середины следующего столетия.

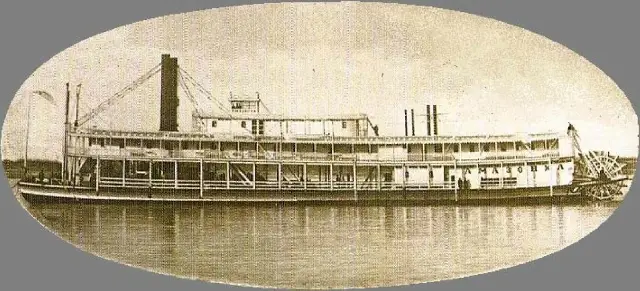

В 1882–1888 гг. по проекту американского инженера Думбара было построено 7 заднеколесных товаро-пассажирских пароходов типа «Амазонка» мощностью 500 л.с., пассажировместимостью 400 человек и грузоподъемностью 390 тонн. Последний из них эксплуатировался на Волге до 1933 года.

Пароход «Амазонка»

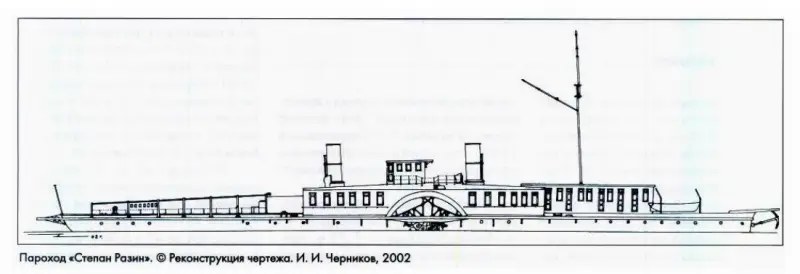

Кроме пассажирских, строились и многочисленные колесные буксиры. Наиболее мощным из них был построенный в 1888–1889 годах на Мотовилихинском пушечном заводе «Редедя князь Косоговский» (с 1930 г. — «Степан Разин»). Мощность его паровой машины достигала 2000 л.с. После радикальной реконструкции в 1928–1930 гг. он мог буксировать состав барж с грузом более 35 тыс. т. Судно находилось в эксплуатации до 1958 г.

Модель буксира «Редедя князь Косогский»

Пароход «Степан Разин» (бывший «Редедя князь Косогский»)

В 1911 году на волжские просторы вышел построенный на Коломенском заводе первый в мире колесный теплоход — пассажирское судно «Урал» мощностью 800 л. с.

Пароходы начали появляться и на реках и озерах Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

Первым сибирским пароходом, естественно, колесным, стал вошедший в строй в 1838 г. 90-сильный «Основа», построенный в Туринской слободе для перевозки товаров по Туре и Тоболу. Весной 1852 года началась пароходная навигация и на Амуре — на его просторы вышел колесник «Аргунь», построенный на Шилкинском заводе. В 1861 году на реке Лена появился первый колесный пароход «Святой Тихон Задонский». В 1863 году в Енисейске было закончено строительство первого парохода «Енисей» для этой великой сибирской реки.

В 1852 году на Аральское море были доставлены в разобранном виде из Оренбурга на телегах с запряженными верблюдами построенные в Швеции пароходы «Перовский» и «Обручев», которые позднее совершали плавания и по Сырдарье. Эти же пароходы в 1858-1859 годах впервые появились на реке Амударья.

С середины 19-го века колесные пароходы появились на всех судоходных реках и озерах Российской империи: Днепре и его притоках, Кубани, Дону, Северском Донце, Висле и т.д.

Колесные пароходы составляли основной костяк речного буксирного и пассажирского флота страны вплоть до 50-х годов прошедшего столетия. В 30-е — 50-е годы XX века флот пополнился новыми колесными судами, спроектированными на более высоком техническом уровне (буксирные пароходы проекта 733 мощностью 200 л.с., пр. 732 мощностью 400 л.с., типа «Индустриализация» мощностью 1200 л.с.).

Колесный буксир проекта 732

Колесный буксир типа «Ижорец»

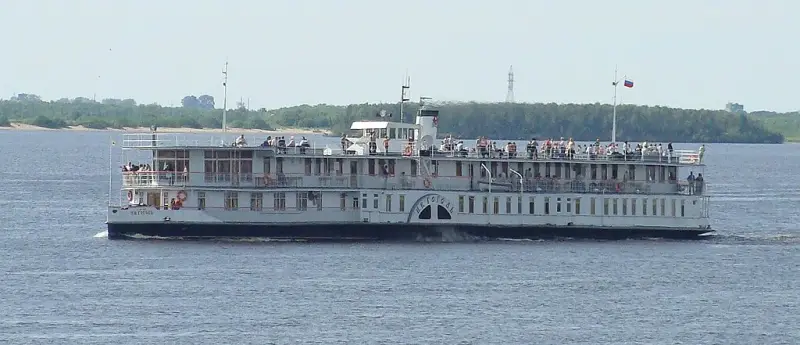

В 1951-1959 гг. была построена последняя в СССР и самая многочисленная серия грузопассажирских колесных пароходов типа «Иосиф Сталин» (74 единицы) проектов 737 (речные) и 737А (озерно-речные). Первые пять судов были построены на заводе «Ленинская кузница» (г. Киев), а остальные — на судостроительной верфи «Обуда» в Венгрии (Obuda Hajogyar Budapest) — проект 737/205 (тип «Максим Горький»). Кроме того, венгры построили по одному судну для себя и Чехословакии.

В зависимости от типа судов, их осадка составляла 1,26-1,20 м, водоизмещение — 518-542 т, мощность главной паровой машины — 450-520 л.с., грузоподъемность — 50-76 т, скорость — до 19 км/ч. На борту судна имелись два салона отдыха, два ресторана, буфет.

Пароходы этого проекта эксплуатировались на реке Волге, на Днепре, на Дону, на Оби, на Лене, на Каме, на реке Белой, на Оке, на Москве-реке.

Пассажирский пароход проекта 737

До настоящего времени эксплуатируется 113-летний ветеран — принадлежащий судоремонтному заводу «Звездочка» единственный в России колесный пассажирский пароход «Н. В. Гоголь». Судно было построено в 1911 году в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе по заказу Северного пароходного общества «Котлас-Архангельск-Мурманск». Оригинальная паровая машина мощностью 380 л. с. обеспечивает скорость до 18 км/ч. Первоначально пассажировместимость составляла 695 (включая палубных пассажиров), сейчас, после реконструкции — 140 чел.

Пассажирский пароход «Н.В. Гоголь»

Информация