Хронология трагедии на ЧАЭС. Как реактор «заглох», а виброиспытания стали важной причиной аварии

Запрет диспетчера Киевэнерго 25.04.1986 сорвал график проведения виброиспытаний и самого эксперимента, что трагически повлияло на всю цепочку событий. Затем Дятлов дает указание на снижение мощности до 200 МВт — либо для того, чтобы обойти ограничения для блокировки защит по отключению обеих ТГ, либо для проведения виброиспытаний. Далее реактор глохнет — персонал не может удержать мощность. События, связанные с «провалом» мощности реактора при ее снижении и совмещении эксперимента выбега и виброиспытаний, являются самыми малоисследованными, запутанными и сложными в понимании — в связи с недостатком информации, со сложной технической составляющей этой темы и из-за их различного толкования. Но именно здесь кроются основные причины случившейся трагедии. Попробуем на более-менее понятном языке разобраться в этом, отталкиваясь от различных точек зрения.

Как устроена система управления мощностью реактора РБМК-1000?

Поясним несколько технических моментов, которые потребуются для понимания. Наиболее профессиональный документ по реактору РБМК – «Программа подготовки ВИУР. Система управления и защиты РБМК-1000», Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Как устроена система управления мощностью реактора? Плотность нейтронов в диапазоне от уровня рабочих мощностей реактора до остановленного состояния изменяется на 10-11 порядков. Для измерения потоков разной интенсивности требуются разные типы нейтронных детекторов, поэтому весь измерительный диапазон разбивают на несколько поддиапазонов, которые соответствуют различным режимам работы реактора: режим пуска, режим регулируемого разгона, режим работы на минимальном контролируемом уровне (МКУ), режим работы на мощности.

Авторегуляторы мощности реактора РБМК-1000 включают:

- АРМ – регулятор малого уровня мощности – работает в диапазоне малой мощности, используемый на уровнях мощности (0,25-5,25)% Nном. Контролируемый разгон реактора осуществляется до момента достижения чувствительности измерительных каналов АРМ, с этого момента включается АРМ и заканчивается разгон реактора.

- 1, 2АР – два регулятора основного диапазона мощности (8 стержней СУЗ). Автоматические регуляторы 1АР и 2АР предназначены для управления мощностью в основном диапазоне. Причем в работу может быть включен только один регулятор, другой находится в состоянии «горячего резерва» и при возникновении неисправности в схеме работающего регулятора автоматически включается в работу. 1АР, 2АР используются на уровнях мощности (5 – 105)% Nном.

- ЛАР – локальный автоматический регулятор мощности реактора, используется в основном диапазоне мощности; с помощью ЛАР осуществляется регулирование мощности 9−12 зон, на которые условно разбита активная зона реактора (12 стержней СУЗ), используемый на уровнях мощности (10 – 105)% Nном. ЛАР работает на принципе поддержания заданной мощности в локальном объеме активной зоны, он не является регулятором мощности всего реактора. ЛАР включается в работу и поддерживает заданную мощность и ее радиальное распределение после выравнивания поля энерговыделения, которое осуществляется при включенном 1(2)АР. Одновременная работа двух регуляторов невозможна. При отказе ЛАР автоматически включается 2(1)АР. При низкой мощности ЛАР отключён.

Момент включения АРМ в работу в процессе подъема мощности реактора называется достижением минимально контролируемого уровня (МКУ) — не более 160 МВт(т) (5% Nном). При достижении мощности, соответствующей диапазону измерительных каналов АР (4-5% Nном), отключается АРМ и вводится в работу АР. На уровне мощности (10-20)% Nном выполняется переход на ЛАР, который является основным регулятором в данном диапазоне, регуляторы 1АР и 2АР находятся в «горячем» резерве.

Разбаланс в управлении системы автоматического регулятора (АР) мощности реактора РБМК-1000 — это отклонение реальной мощности реактора от заданной. Логические схемы формируют сигнал в схемы управления исполнительными органами, которые выдают сигнал на перемещение стержней-поглотителей в активной зоне реактора.

Кнопка быстрого снижения мощности (БСМ) на реакторе РБМК-1000, также известная как кнопка аварийной защиты, предназначена для экстренного останова реактора путем быстрого введения в активную зону регулирующих стержней.

Фрагмент пульта управления РБМК-1000

Индикация положения стержней СУЗ осуществляется на мнемотабло СУЗ на щите оператора реактора. Крайние положения стержня фиксируются концевыми выключателями, установленными в СП, включающими светодиоды верхних (ВК) и нижних концевиков (НК), встроенные в соответствующие указатели положения (крайнее верхнее и крайне нижнее).

БРУ-К – система сброса пара при избыточном давлении.

СРК – задвижки подачи пара на турбину, стопорно-регулирующие клапаны. Они выполняют две основные функции: стопорят (полностью перекрывают) подачу пара в случае аварийных ситуаций и регулируют (изменяют) расход пара для управления скоростью вращения турбины.

СИУР – старший инженер управления реактором.

Форум IXBT (Чернобыль) – несмотря на то, что сайт не профильный, именно здесь собрались лучшие профессиональные эксперты из России и Украины, в т. ч. работники АЭС. Здесь шло самое активное и интересное обсуждение с 2004 г., однако в последнее время форум полностью «заглох».

Начало конца - как реактор неожиданно «заглох» - и чем это могло обернуться в дальнейшем?

С 23.10 (после разрешения Киевэнерго на снижение мощности) реактор вновь находился в состоянии погружения в "йодную яму".

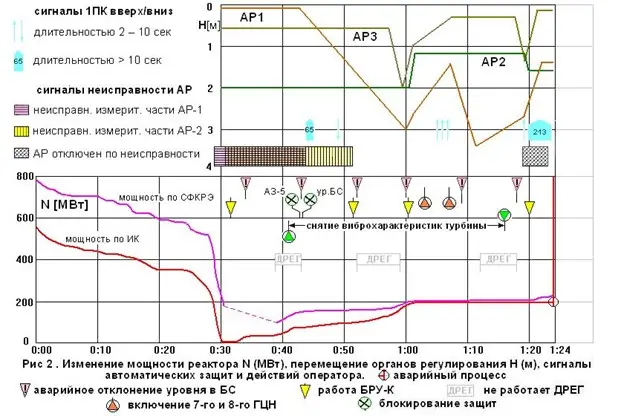

Для наглядности представим график с основными параметрами происходящих событий с сайта В. Дмитриева (ВНИИАЭС). Для простоты можно смотреть нижнюю половину рисунка, где отображено изменение мощности.

На графике: изменение мощности реактора, сигналы аварийных защит и действий оператора.

Как работает АР? Цитируем О. Новосельского:

26 апреля 1986 г. на блок заступила смена № 5, НСБ — Акимов А. Ф. Мощность стали снижать с уровня 700 МВт, достигнув к 00:28 около 500 МВт.

Согласно Регламента: «12.4. Снижение мощности реактора производить с помощью задатчиков регуляторов АР до 160 МВт(т) (5% Ином), а затем АРМ или кнопкой АЗ-5. Скорость снижения мощности реактора определяется режимом разгрузки турбин».

Однако у них все опять пошло не так! Посмотрим, как описывает ситуацию основной участник событий — А. Дятлов:

Дятлов не признает факта отдачи им указания на снижение мощности до 200 МВт, перекладывая решение (или ошибку) на подчиненных.

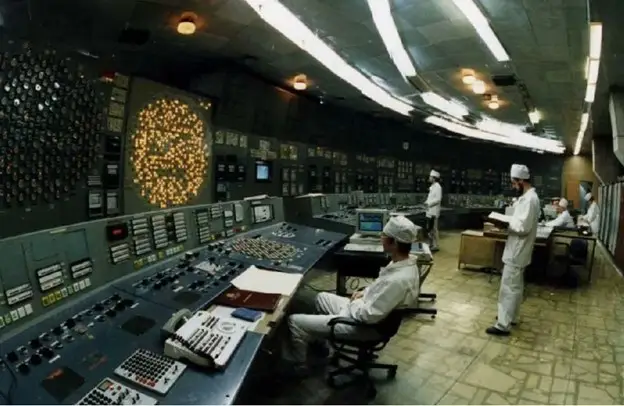

БЩУ 4 блок ЧАЭС до аварии

Начнем с толкования событий по INSAG-7:

Авторы доклада считают, что «провал» мощности реактора [произошло прекращение цепной реакции, так как 30 МВт — это гамма-фон] в 00 ч 28 мин и последующий подъем его мощности во многом определили трагический исход процесса. Изменение режима работы реактора, имевшее место между 00 ч 28 мин и 00 ч 33 мин, возбудило в реакторе новый ксеноновый процесс перестройки полей энерговыделений, контролировать который персонал не имел возможности».

Как признают авторы доклада и многие другие эксперты, это было началом конца: избежать аварии у команды на блоке с этого момента без остановки реактора и прохождения «йодной ямы» было крайне сложно.

Приведем техническую «ленту» этих событий:

26 апреля 1986 г.

Смена № 5, НСБ — Акимов А. Ф.

00 ч. 00 м. — начало смены — N(T) = 760 МВт, N(a) ТТ-8 = 200 МВт,

ОЗР = 24 ст. РР.

00 ч. 05 м. — 4-й ПК-1 переведен на рециркуляцию.

00 ч. 05 м. — по распоряжению Дятлова А. С. начато снижение мощности реактора до уровня собственных нужд (200 МВт).

00 ч. 28 м. — отключен ЛАР, включен АР-1. По ВК отключился АР-1, не включился АР-2 по недопустимому разбалансу. Тепловая мощность реактора падает. [По некоторым данным, до 500 МВт.]

00 ч. 30 м. 50 с. — сигнал неисправности измерительной части АР-2.

00 ч. 31 м. 35 с. — 00 ч. 32 м. 46 с. — срабатывание БРУ-К2 ТГ-8.

00 ч. 34 м. 03 с. — 00 ч. 37 м. 49 с. — сигнал аварийного отклонения уровня в БС.

00 ч. 35 м. — кнопкой «быстрое снижение мощности» снижена уставка АР.

00 ч. 36 м. 24 с. — уставка АЗ по снижению давления в БС переведена с 55 на 50 кг/см2.

00 ч. 38 м. — N(T) = 0 -:- 30 МВт. Подъем мощности до уровня СН по распоряжению Дятлова.

А вот трактовка доклада ГПАН:

• регулятор 2АР по выходу 1АР на ВК не включился в автоматический режим из-за недопустимого разбаланса в его измерительной части;

• по выходу из автоматического режима всех регуляторов включилась в режим готовности АЗСР с засветкой табло «АЗСР ВКЛ.» на панели СИУР;

• в связи с тем, что продолжалось «отравление» реактора, его мощность начала падать, в измерительной части 1АР и 2АР увеличились недопустимые разбалансы, в результате сформировались сигналы «неисправность измерительной части 1АР», «неисправность измерительной части 2АР» с засветкой соответствующих табло на панели СИУР и фиксацией их в ДРЕГ;

• вероятно, кнопкой «быстрое снижение мощности» СИУР со скоростью 2% в секунду снизил уставки задатчиков мощности регуляторов, компенсировал разбаланс в измерительной части регулятора 1АР и включил его в автоматический режим работы;

затем, воздействуя на задатчик мощности регулятора 1АР, СИУР начал восстанавливать мощность реактора для создания условий проведения испытаний.

ГПАН не отрицает возможную связь падения мощности и ксенонового отравления реактора.

Посмотрим, как обсуждали данный момент участники форума IXBT. Один из них дает следующее объяснение:

Приведем еще один, более простой график мощности реактора за сутки и за час до аварии (нижняя шкала графика) также с сайта.

Другой участник форума IXBT добавляет:

Согласно документам, которые… выкладывал [участник форума], у автоматики ЛАР этого реактора был нехороший побочный эффект: если крутнуть ручку регулятора резче, чем нужно, возникал разбаланс ЛАР, и отключались оба авторегулятора, реактор сыпался. И Дятлов знал этот эффект точно, он им был известен ещё с 1-2 энергоблока ЧАЭС.»

По мнению Г. Медведева:

Помимо ошибок в управлении реактором, на «провал» мощности реактора могло также повлиять ксеноновое отравление (см. выше ГПАН). Из рассказа свидетеля Ельшина М. А. (НС ЦТАИ), записанного А. Колядиным:

А в этом материале идет обсуждение также известного знатока аварии — версии Дмитриева (ВНИИАЭС) — отравление реактора: «…снижение мощности могло пойти самопроизвольно из-за неизбежного попадания реактора в «йодную яму»…»

Согласно определению суда, падение произошло из-за неопытности оператора, вызвав отравление реактора: «В 00 час. 30 мин. того же дня в присутствии Дятлова СИУР Топтунов по неопытности снизил мощность реакторной установки до нуля, в связи с чем произошло "отравление" реактора ксеноном…»

Далее персонал стал поднимать мощность – в 00:42 она достигла 160 МВт, а к 01:03 – 200 МВт за счет выемки недопустимого количества стержней. Но это – отдельная тема.

Далее оставим этот кратковременный эпизод поднятия мощности пока в стороне. Наша главная задача — рассмотреть логическую связь событий совмещения виброиспытаний и выбега и к чему это привело. Рассмотрение важных вопросов о правомерности дальнейшего поднятия мощности, как и за счет чего это было достигнуто, соблюдения регламента и подробностей отключения защиты по блокировке обеих ТГ мы рассмотрим ввиду их объёмности в следующей части.

ВТОРАЯ ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА (РОКОВАЯ): ПЕРСОНАЛ НЕ СМОГ УДЕРЖАТЬ МОЩНОСТЬ РЕАКТОР ГЛОХНЕТ.

Главный вопрос: почему совмещение виброиспытаний и испытаний выбега стали одной из причин аварии?

Для чего все-таки были нужны виброиспытания?

Из воспоминаний начальника смены блока В. И. Борца следует, что подшипник ТГ-8 имел серьезный дефект, и чтобы его устранить, были приглашены представители Харьковского завода (двое из которых потом погибли от лучевой болезни) с уникальным по тем временам комплектом аппаратуры для замера вибрации (также вышла из строя) с целью провести балансировку турбины и уменьшить вибрацию. В конце 1985 года была приобретена и начала осваиваться передвижная вибролаборатория швейцарской фирмы «Виброметр», смонтированная на шасси автомобиля «Мерседес» (см. фото ниже). При этом они грозились закрыть договор, если работы не будут произведены. Остановка блока в этих условиях означало сорвать эти особо важные работы.

Тот самый Мерседес (красная машина) после аварии

Часто официальные документы, а также многие исследователи освещают этот эпизод крайне скупо, хотя он имел огромное значение.

Как пишет автор интересного поста про аварию:

Как свидетельствует на эту тему весьма осведомленный исследователь аварии В.Жильцов (ВНИИАЭС):

Она была найдена начальником ПТО А. Д. Геллерманом, привезена со станции, и когда мы ее посмотрели, почитали, то обнаружили в ней очень много отступлений, нарушений. Она абсолютно не отражала состояния реактора, не лимитировала его работу, работу систем защиты. Но даже то, что по этой неквалифицированной программе должно было контролироваться, не контролировалось. Это касалось мощности — ведь они мощность не смогли удержать.»

Жильцов делает очень важный вывод о том, что одна из причин потери мощности — виброиспытания. И еще: кадры решают всё. Почему Фомин до аварии не осознавал до конца как риск программы выбега, так и совмещения испытаний? По свидетельству Г. Медведева:

00 ч 38 м — N(T) = 0 — -30 МВт. Подъем мощности до уровня СН по распоряжению Дятлова.

00 ч 39 м 32 с — 00 ч 43 м 35 с — программа ДРЭГ не работала (4 м 03 с).

Причина — подготовка СДИВТом магнитной ленты ДРЭГ для записи испытаний.

00 ч 42 м — N(T1) = 160 МВт. Включен АР-1. Недопустимый разбаланс на АР-2 убран. АР-2 приведен в готовность. ОЗР = 19,7 ст. РР по ВУ «Скалы» (по данным НСБ Трегуба и НСС Рогожкина).

Wan = 0 пар на БРУ-К.

00 ч 42 м — замер вибрации холостого хода ТГ-8 с возбужденным генератором.

00 ч 43 м 27 с — вывод защиты АЗ-5 по отключению ДВУХ ТГ.

…….

01 ч 03 м — N(T) = 200 МВт. Отключение ТГ-8 от сети, замер вибрации XX с отключенным генератором.

Виброиспытания и выбег: можно ли совместить несовместимое?

Согласно докладу ГПАН (1991 г.):

Виброиспытания были отступлением от утвержденной программы выбега. Замеры вибрации были начаты в 00:42, при этом лишний пар отводился через устройство для стравливания пара БРУ-К.

Машинный зал и турбогенераторы 4 блока до аварии: красота и мощь советской атомной техники

Обратимся к показаниям главного инженера ЧАЭС Фомина по поводу совмещения этих испытаний: «Помощник прокурора: Совместимы ли два этих испытания? Фомин: Не совместимы. Они требуют разных режимов работы ТГ. Помощник прокурора: А вам известно, что это одна из причин аварии?»

На суде был обозначен вклад виброиспытаний как одной из причин аварии, однако все официальные документы этот момент не раскрывают вообще. Виброиспытания надо было проводить отдельно. Изменения мощности при них совсем не похожи на те, которые нужны при испытании выбега ТГ.

По мнению Виктора Дмитриева (ВНИИАЭС):

Как пишет участник форума IXBT (форум IXBT):

Начни бы они выбег в 0:10, когда уверенно вышли на положенные программой 700 МВт — всё бы нормально у них прошло (как в 85-м году, только с работающими как надо осциллографами) и также нормально бы заглушилось.

Но у них отставание по виброиспытаниям ТГ-8. Поехали зачем-то ниже 700 МВт.., откуда в 0:30 съехали почти что до нуля.»

А в этом материале идет обсуждение версии также известного знатока аварии Дмитриева (ВНИИАЭС) — отравление реактора:

В официальных отчетах этот момент освещен очень нечетко — как будто сам оператор и начальник смены решили и дальше снижать мощность, без ведома на секунду вышедшего заместителя главного инженера А. С. Дятлова, лично руководившего экспериментом. Это, конечно, невозможно.

Другое дело, что снижение мощности могло пойти самопроизвольно из-за неизбежного попадания реактора в «йодную яму»… Но мощность реактора стала снижаться. Через двадцать минут, в 00:28, реактор затормозился до 500 МВт, а еще через две минуты реакция остановилась совсем; реактор упал в «йодную яму»…

Для стабилизации работы реактора оператор продолжал вытягивать стержни… После падения до 150 МВт в 0:30 реактор немного разогнался и вышел на стабильные 200 МВт через десять минут; у работников станции к этому моменту всё было уже давно подготовлено для проведения обоих экспериментов.

Здесь можно сделать самый главный и очень важный вывод: если бы виброиспытания проводились бы ранее и не было совмещения обеих испытаний, аварии, по всей видимости, можно было избежать. Но тут произошло роковое совпадение.

Посмотрим, что пишет об этом главный знаток аварии — О. Новосельский (НИКИЭТ):

Новосельский пишет об очевидном факте, что для проведения виброиспытаний надо было снизить мощность реактора, а также что связь СРК с АЗ-5 (т. е. защита по отключению обеих ТГ) была нарушена. Об этом же говорит и В. Жильцов – для проведения виброиспытаний персонал вывел защиту по обеим ТГ, но потом «забыл» ее включить:

Реактор должен был автоматически глушиться по сигналу "отключение двух турбин". Но одна турбина уже стояла, а на 8-й, на которой проверялся тот злополучный "выбег", была заблокирована защита, так как ее "забыли" разблокировать после окончания вибрационных испытаний. В этом серьезная вина персонала. Поэтому реактор продолжал работать еще почти 30 секунд [что и стало причиной разгона реактора] после отключения турбины, после чего была предпринята попытка заглушить его кнопкой АЗ-5...»

Версию «забыли или нет» мы рассмотрим в следующей части. Напомним, что при проведении испытаний 1982–1985 гг. пар переставал поступать на турбину, но при этом реактор по схеме эксперимента автоматически глушился специальной защитой по закрытию СРК обеих турбин.

Из показаний Орленко (начальника смены электроцеха):

Дятлов на суде.

Эксперт: Вы были ответственным за программу выбега, а в ответственные моменты оказывались не в центре событий. Чем Вы можете это объяснить?

Дятлов: Когда конкретно?

Эксперт: Во время падения мощности реактора.

Дятлов: В это время проводились измерения вибраций турбины. Я был там. На БЩУ в это время никаких работ не проводилось.

Дятлов по факту подтверждает, что падение мощности проводилось во время виброиспытаний, что также подтверждает Рогожкин и Давлетбаев.

Что мы имеем:

1. Виброиспытания проходят на холостом ходу с постоянной скоростью турбины при постоянной подаче пара на турбину, СРК не закрываются.

2. Выбег не требует подачи пара и работающего реактора, при выбеге СРК закрываются для обеспечения чистой инерции, а реактор глушится.

3. Обе программы противоречат друг другу.

4. Если бы не виброиспытания, аварии можно было бы избежать и провести выбег в основном по старой схеме, не отключая защиту по обеим ТГ.

5. СРК приоткрыт, обеспечивая минимально необходимый для холостого хода расход пара. При этом связь СРК-АЗ5 разорвана. Для испытаний выбега эта связь должна быть восстановлена. Они про это забыли.

Проведение виброиспытаний имело два критических следствия: снижение мощности, что повысило риск «потери» мощности реактора; а также вывод защиты реактора по отключению обеих ТГ (см. Новосельский, Жильцов), что, как мы увидим ниже, также стало одной из причин аварии. Это было сделано для того, чтобы турбина могла продолжать работать на холостом ходу во время испытаний, не останавливаясь из-за срабатывания защиты. В частности, отключение этой защиты, являющейся важной мерой безопасности, привело к потере управляемости реактора и в конечном итоге к взрыву (подробнее в следующей части).

БЩУ 4 блок ЧАЭС до аварии: ничто не предвещало большой беды

Виброиспытания по официальным данным начались 0:42, в 0:42 мощность была уже 160 МВт. Далее про них написано в 1 ч. 03 мин., и они были закончены перед выбегом. Но согласно воспоминаниям Давлетбаева (если тут нет неточности), испытания были закончены якобы к полуночи:

Из материалов суда показания Рогожкина Б. В., начальника смены станции (НСС): «Эксперт: Сколько времени ушло на замер вибрации? Рогожкин: Примерно 36 минут. На разных уровнях мощности — 300 МВт, 200 МВт».

Как совмещение экспериментов мешало друг другу?

Как указывается в материалах суда и показаниях свидетелей, совмещение испытаний создавало проблемы. Другой странный момент связан с тем, что представители ХТЗ хотели мерять вибрации при самом выбеге. Зачем, какой в этом смысл? Из материалов суда:

- Дятлов был на щите управления во время провала мощности реактора. Я, как представитель турбинной службы, остался, чтобы помочь представителям Харьковского турбинного завода. Им хотелось сделать замеры вибрации во время испытаний на выбег. Дятлов разрешил. Знаю, что был провал мощности, но ее подняли, чтобы окончить испытания... Еще скажу, что перед испытаниями на щите управления было неспокойно. Дятлов говорил Акимову: «Чего вы тянете?».

На эту же тему показания Метленко Г. П., старшего бригадного инженера «Донтехэнерго», руководившего испытаниями выбега со стороны своей организации:

Метленко: В какой-то степени да, так как часть станционного и нашего оборудования (приборы, насосы и т. д.) приходилось отключать, потом снова включать.

Председатель: Как Вы оцениваете условия работы, как нормальные или нет?

Метленко: Скорее как тяжелые. В какой-то момент даже думали время, выделенное на выбег, у нас взять и передать ЧПНП (или ХТЗ). Примерно в 1 час ночи 26.04 решили все же отдать программу мне. В 1.10–1.15 Дятлов начал всех торопить. В 1.23 приступили к работе над программой…»

А. Кабанов (инженер Харьковского турбинного завода):

Приведем определение суда в отношении действий персонала:

Однако позиция Дятлова на суде была обратная:

ТРЕТЬЯ ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА (РОКОВАЯ) – СОВМЕЩЕНИЕ ВИБРОИСПЫТАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ ВЫБЕГА.

Ссылки:

Шелегов, Физические особенности и конструкция Реактора РБМК-1000.

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Программа подготовки ВИУР Система управления и защиты РБМК-1000

Легенда об аварийной защите, взорвавшей ядерный реактор (ПроАтом).

Несколько замечаний о возможных причинах Чернобыльской аварии

Как готовился взрыв Чернобыля. (Воспоминания В.И.Борца.)

Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь, М Известия 1989 г., http://lib.ru/MEMUARY/CHERNOBYL/medvedev.txt

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СУД

Виктор Дмитриев, Чернобыльская катастрофа. Причины её известны

Информация