Морские извозчики Малой земли. Невоспетые герои. Часть 4

После того, как дерзкими атаками десантников Малая Земля начала неуклонно расширяться, в одной из бухточек мысхакского побережья вновь начали возводить причалы. Но противник, не способный скинуть отчаянных десантников в царство Нептуна, старался всеми силами хотя бы обескровить их каналы снабжения. Именно поэтому и на новом месте интенсивный огонь либо стирал причалы с лица земли, либо не позволял разгрузиться. Опять-таки по этой же причине остов потопленной канлодки «Красная Грузия» был приспособлен под пристань. Изрешечённый корпус оставался достаточно надёжным, крепко стоял на морском грунте, а ежечасно уничтожаемые сходни менять было легче, чем городить целый причал, да ещё под огнём противника.

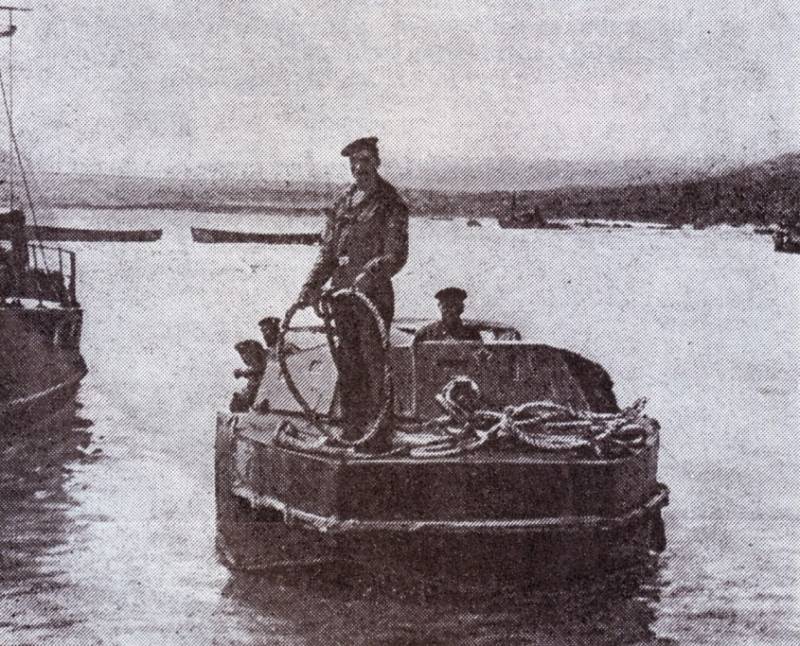

Мотобот — ДБ-20 (правый борт)

Все эти беды были головной болью командования, но специализированных десантных средств для высадки войск и техники в условиях каменистого побережья (впрочем, как и песчаного) у флота, по сути, не было. Решением, с известной степенью недостатков, стали мотоботы проекта 165, спроектированные ещё до войны для речных и озёрных (!) переправ в Горьковском ЦКБ. Как говорится, на безрыбье…

Серийные десантные (существовали также модификации катеров-ПВО и катеров-тральщиков) мотоботы водоизмещением 18,5 тонн имели скорость в 8,5 узлов на спокойной воде. Длина составляла 14,5 м, ширина – 3,6 м, а осадка – 0,9 м. Экипаж – 3 человека. Двигатели – отечественные ГАЗ и ЗИС. Вооружение комплектовалось в зависимости от модификации мотобота, десантные практически не вооружались. На борт десантные катера могли принять до 60 человек с вооружением. В 1941-42 году Гороховецкий судостроительный завод получил крупный заказ на постройку мотоботов данного проекта.

Лишь в конце 1942 года решение о переведении в состав Черноморского флота первой партии десантных ботов в количестве 14 бортов было принято. Видимо, подготовка к десанту дала о себе знать. Все катера объединили в дивизион десантных мотоботов и переименованы в «ДБ» (порой фигурирует аббревиатура «МБ») с соответствующим порядковым номером.

Мотобот с десантом

Катера в конце января 1943 года прибыли в Туапсе, где их укомплектовали экипажами, а командиром дивизиона был назначен старший лейтенант Иван Иванович Сенкевич (некогда командир базового тральщика «Мина»). Ближе к середине февраля, когда десантники-малоземельцы уже более недели отражали жесточайшие атаки гитлеровцев, первый отряд дивизиона десантных мотоботов под командованием лейтенанта Владимира Афанасьевича Попова пришёл в Геленджикский порт. Первый же рейс из Туапсе в Геленджик показал, что мореходность мотоботов при морской качке порой готова заставить молиться. Однако, вечером того же дня, едва отдышавшись, моряки первого отряда отправились конвоем к берегам Малой Земли.

Боевые условия показали, что десантные мотоботы несут на себе слишком много явно бесполезного оборудования, которое в конкретных боевых условиях совершенно лишнее, только занимающее место и перегружавшее катер. Экипажи мигом «за борт» сбросили «фары», которые в условиях светомаскировки и града осколков и пуль были бессмысленны. За ними последовали звуковой сигнал и отличительные огни. По тому же адресу последовали спасательные круги, казавшиеся в такой ситуации злой иронией. Даже дрек (небольшой складной якорь, применяющийся на шлюпах) полетел вон из мотобота – в условиях экстремальной разгрузки на берегах Мысхако данный якорь лишь мешал.

Чтобы перевести как можно больше груза, в десантном отсеке мотоботов были мигом демонтированы скамейки для бойцов. Оставалась ровная гладкая палуба, на которую грузили провизию, оборудование или боеприпасы, а сверху в случае необходимости громоздились наши всегда непривередливые десантники. Обратно чаще всего везли уже носилки с ранеными.

Боевая обстановка вскрывала всё большие недостатки незаменимых, но столь чуждых морю речных мотоботов. Так, всё увеличивающееся число убитых и раненых в голову и плечи рулевых катеров, заставило призадуматься. Это стало трагическим следствием специфики размещения рулевого. Катера первых серий управлялись с носа, т.е. как в автомобиле, лишь потом управление было перенесено на корму. Таким образом, рулевой сидел в зафиксированном своеобразном кресле за бронещитком с прорезями для обзора. Но стоило начаться бою, или покрепчать морскому волнению, как военмор был вынужден буквально стоя вести мотобот, чтобы ориентироваться на волну, соседние корабли конвоя и действия противника. Таким образом, стали увеличивать прорези для обзора, варьировать высоту кресла, кооперироваться со всем экипажем на ходу и т.д. И с чего только конструкторы решили, что все рулевые будут одного роста и ходить станут при солнечном безветрии?

Перевозка, пардон, ишаков — внимание на задний план

При этом действовать независимо от других судов мотоботы не могли в принципе. Без буксиров и сейнеров десантные катера не могли даже просто выйти из Геленджикской бухты. Типичные действия конвоя к Малой Земле выглядели следующим образом. Мотобот загружали на 3-4 тонны грузом и брали на буксир сейнером или другим более мореходным судном. Часто задействовали морские охотники типа МО-4. Весь переход к Мысхако шёл исключительно на буксире — речные десантные мотоботы просто не могли справиться с черноморской волной в одиночку да ещё в открытом море.

Как только конвой подходил к берегу на приемлемое расстояние, катер догружался с основного судна «доверху» и порой прямо под огнём противника устремлялся к вожделенной земле. Здесь его мигом разгружали, и мотобот возвращался к кораблю-буксиру, чтобы отвезти раненых и/или взять ещё груза.

Чтобы хоть как-то увеличить мореходность катеров, которые буквально захлёстывало морскими волнами, к корпусу приваривались железные дуги, а на них натягивали брезентовый тент. Также, чтобы уберечься от своенравного моря, к бортам крепили металлические стойки, на которые навешивали своеобразный фартук, временно препятствовавший попаданию воды. Но, несмотря на все эти приспособления стихия была беспощадна к мотоботам и их экипажам.

Уже в конце февраля 1943 года во время шторма в самой бухте Геленджика один из мотоботов в мгновенье ока захлестнуло волной, и катер быстро ушёл на дно. В сражении с норд-остом пал не один катер. Мотоботы выбрасывало на берег и разламывало о скалы, их топили захлёстывающие волны и авиация, уничтожала артиллерия и береговые мели. Бои шли ожесточённые. Вскоре командир дивизиона Иван Сенкевич выбыл из строя по причине тяжёлого ранения. Его место занял старший лейтенант Пётр Жуков, к тому времени уже кавалер Ордена Красного Знамени за образцовое командование звеном сторожевых кораблей.

Погрузка орудий

Но, несмотря на все беды, конвои шли к Малой Земле почти постоянно, исключая, разумеется, штормовые дни, когда даже сейнер или шхуна легко шли на дно. Мотоботы перевозили не только провизию, боеприпасы, пополнение и вьючных животных, которые в гористой местности были незаменимы, тем более живое мясо ещё никогда войскам не вредило. Они были незаменимы в транспортировке техники – орудия, зенитные автоматы, автомашины, инженерное оборудование и прочее. Но венцом их героических усилий стала доставка танков.

Десантирование танков было, конечно, страстным желанием командования усилить плацдарм, но после неудачных попыток с использованием барж, а также после трагедии у Южной Озерейки, это казалось несбыточной мечтой. Но тут смекалку проявили инженеры Новороссийской ВМБ во главе с инженер-майором Андроником Шахназаровым. Умельцы предложили скрепить два мотобота жёстким креплением, трюм застлать брёвнами, а сверху установить общий бревенчатый настил. На получившуюся площадку танк заходил своим ходом, а после доставки к месту десантирования точно также сходил на землю. Такая «спарка», как её называли новороссийские военморы, могла принять на борт лёгкий танк массой около 10 тонн.

Мотобот с орудием (предположительно 45-мм) на носу на фоне скалистого берега Мысхако

После испытаний у берегов Геленджика пробная буксируемая «спарка» отправилась к Малой Земле. Несмотря на обстрел, мотоботы добрались до цели благополучно, и первый танк сошёл на берег. С конца апреля по май 43-го конвои начали доставлять на плацдарм и танки. Предположительно, исходя из различных источников, на Малой Земле собралась довольно разношёрстная бронированная публика – лёгкие танки Т-26, Т-60 и Т-70. Не обходилось, конечно, без неудач. Однако они происходили не по вине моряков. Неопытные в подобных десантах танкисты слишком резко сходили на берег, травмируя корпус мотобота и разнося бревенчатый настил в клочья. Но в итоге на плацдарме был создан бронетанковый кулак от 30 до 36 машин.

Позже десантные мотоботы будут участвовать во многих операциях, а некоторые из них дойдут до Берлина. Но это уже другая история.

Продолжение следует…

Информация