Кондотьеры и короли: новые варяги Древней Руси. Часть 2

Здесь я, пожалуй, воспользуюсь случаем и проиллюстрирую методы работы Снорри Стурлсона.

Итак, предание говорит, что Харальд не просто жил в Гардарики и Кёнугарде, но, "сделался предводителем над людьми конунга, которые охраняли страну вместе с Эйливом, сыном ярла Рёнгвальда" (который приехал на Русь вместе с Ингигерд), "ходил походами по Восточному пути" и воевал против Польши и балтийских племён. Стурлсон ищет подтверждение и находит его в висе Тьодольва – исландца, скальда Магнуса Доброго, а потом Харальда Хардрады:

Был князь заодно,

Крепили строй

Они боевой,

Взяли в тиски

Вендов полки.

Изведал лях

Лихо и страх.

Это, разумеется, перевод, который не даёт и малейшего понятия об истинном построении данного стиха. Строй висы нерушим, в нём невозможно заменить ни строчки, ни слова, ни буквы – иначе стихотворение перестанет быть стихотворением. Именно по этой причине законы в Исландии были записаны висами: если сказано, что в качестве виры следует брать стоимость коровы, то на овцу или коня это слово не заменишь, ни в коем случае. С другой стороны, ложь в стихах (даже ложная похвала) – посягательство на благополучие человека, о котором в них говорится, это уголовное преступление за которое, самое меньшее, изгоняют из страны. Итак, виса подтверждает предание – значит, оно истинно. В свою очередь, в русских летописях говорится:

"В год 6539 Ярослав и Мстислав собрали воинов много и заняли вновь города Червенские, и повоевали Польскую землю, и много поляков привели, и поделили их между собой. Ярослав посадил своих по Роси, они и по сей день там".

Все правильно.

В Киеве Харальд влюбился в дочь Ярослава Елизавету, но женихом в то время был неважным, и, отвергнутый, во главе варяжского отряда уехал на службу в Константинополь. Связей с Киевом он не терял, часть жалованья и добытые в бою ценности периодически переправлял на хранение к Ярославу. Своей любимой Харальд посвятил цикл стихов "Висы радости".

Карамзин насчитал 16 таких стихотворений. Многие из них переведены на французский язык романтиками Нового времени. Вот отрывок из подлинного стихотворения Харальда Сурового:

Килем круг Сицилии,

Рыжая и ражая

Рысь морская рыскала.

Край пришёлся б здешний

Не по сердцу трусу,

Только дева в Гардах

Знать меня не хочет.

(Отрывок содержит два кенинга: дубовый конь – корабль, и морская рысь – весло). В XIX веке это стихотворение было переведено на французский язык, и уже с французского его перевел на русский язык И. Богданович:

"Песнь храброго шведского рыцаря Гаральда" (дело в том, что Норвегия в XIX веке входила в состав Шведского королевства):

"По синим по морям на славных кораблях

Я вкруг Сицилии объехал в малых днях,

Бесстрашно всюду я, куда хотел, пускался;

Я бил и побеждал, кто против мне встречался.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой.

3.

В несчастном плаваньи, в несчастный самый час,

Когда на корабле шестнадцать было нас,

Когда разбил нас гром, в корабль лилося море,

Мы море вылили, забыв и грусть и горе.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой.

4.

Во всем искусен я, могу с гребцами гресть,

На лыжах выслужил себе отменну честь;

Скакать на лошади и править я умею,

Копье бросаю в цель, на битвах не робею.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой.

6.

Я знаю на земле военно ремесло;

Но, воду возлюбя и возлюбя весло,

За славою лечу я мокрыми путями;

Норвежски храбрецы меня боятся сами.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой.

А вот как услышал эти стихи А.К. Толстой в балладе "Песня о Гаральде и Ярославне":

Разграбил поморье Царьграда,

Ладьи жемчугом по края нагрузил,

А тканей и мерить не надо!

Ко древним Афинам, как ворон, молва

Неслась пред ладьями моими,

На мраморной лапе пирейского льва

Мечом я насек своё имя!

Как вихорь обмёл я окрайны морей,

Нигде моей славе нет равной!

Согласна ли ныне назваться моей,

Звезда ты моя, Ярославна?

Сведения о пребывании Харальда в Империи можно найти не только в сагах (в которых утверждается, что в эти годы наш герой участвовал в 18 успешных сражениях на территории Сицилии, Болгарии и Малой Азии), но и в византийских источниках. Вот что говорится, например, в "Наставлениях императору" (1070-1080 г.г.):

Веринги Харальда служили при трёх императорах, в "Саге о Харальде Суровом" говорится, что они сыграли важную роль в заговоре 1042 г., в результате которого был низложен и ослеплен император Михаил Калафат. Более того, в саге утверждается, что Харальд лично выколол глаза свергнутому императору. Снорри Стурлсон в видимом смятении: он понимает, что ему могут не поверить, но его метод требует признать эти данные истинными – имеются подтверждающие это событие стихи скальдов: "В этих двух драпах о Харальде и многих других песнях рассказано, что Харальд ослепил самого конунга греков. Харальд сам рассказывал так, да и другие люди, которые там были вместе с ним" (извиняется он перед читателями).

Самое поразительное, что Стурлсон, похоже, не ошибся, доверившись скальдам. Михаил Пселл пишет:

Харальд и его воины вполне подходят под определение "дерзких и отважных людей".

Однако в 1042 году Харальд вынужден был бежать из Византии. Существуют три версии, объясняющие такое развитие событий: согласно самой романтичной из них императрица Зоя (которой было 60 лет) влюбилась в него и предложила разделить с ней престол. В "Саге о Харальде Суровом" сообщается:

По свидетельству хрониста Вильгельма Мальмёсберийского (первая половина XII века), Харальд за то, что обесчестил знатную женщину, был брошен на съедение льву, но задушил его руками.

По третьей – самой прозаичной, но, пожалуй, самой правдоподобной версии, его обвинили в том, что во время одного из походов он присвоил имущество императора.

А что же происходило в это время на территории Руси? Опираясь на остававшийся в основном языческим север Руси и наемные скандинавские дружины, Ярослав к 1036 г. стал единовластным правителем огромной страны и, наконец, получил возможность реализации своих амбициозных планов. Но на пути их осуществления Ярослав неизбежно должен был столкнуться с активным сопротивлением своих старых соратников. Число тайных и явных язычников в его окружении было очень велико. Эти люди не понимали, как свободный и независимый человек может прилюдно называть себя рабом (пусть и Божьим). Военные вожди языческой партии, которые уничтожили соперников Ярослава, а затем разгромили печенегов и практически вытеснили их из причерноморских степей, были очень сильны и влиятельны. Они помнили о своих заслугах, знали себе цену и, мягко говоря, не одобряли внутреннюю и внешнюю политику своего князя. Когда-то их интересы совпадали, и они были очень нужны друг другу: Ярослав мечтал захватить киевский престол, а новгородцы страстно желали отомстить Киеву за крещение их города "огнем и мечом". Ярослав был бессилен без помощи новгородцев, а новгородцам нужен был повод для войны и "собственный" законный претендент. Но теперь Ярослав чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы не идти на поводу у своих бывших союзников. Он уже мог позволить себе решительные действия по отношению к самым упорным и непонятливым из них. Новгородский посадник Коснятин, который в 1018 г., чтобы не допустить бегства Ярослава "за море", приказал порубить все ладьи и организовал новый поход на Киев, был вначале сослан им в Ростов, а потом по его приказу убит в Муроме. Но Ярослав был слишком умным человеком, чтобы пойти по пути массовых репрессий. Выстраивая под себя единое общерусское государство, князь уже не хотел играть роль ставленника новгородцев, но вовсе не желал отказываться от их поддержки. Обстоятельства требовали удаления Старой гвардии из Киева, но удаления под очень благовидным и всем понятным предлогом. И нужный предлог скоро нашелся.

Итак, в 1042 г. из Византии в Киев вернулся норвежский принц Харальд, который с 15 лет жил при дворе Ярослава и даже сватался к его дочери Елизавете. Теперь его имя было известно по всей Европе, он направлялся домой, и абсолютно всем было понятно, кто именно через несколько месяцев станет королем Норвегии. Елизавета немедленно была выдана замуж, и во время свадебного пира Харальд рассказал о страшной смуте, которая охватила покинутую им Византию. После смерти императора Михаила IV, его племянник, неосторожно усыновлённый императрицей Зоей и объявленный императором Михаилом V, отправил приёмную мать в монастырь. Однако в этом году восставший народ освободил Зою, Михаил был ослеплён и казнён, императорские дворцы разграблены. Но самой главной и волнующей новостью стало известие о гибели почти всего флота империи, в том числе – её страшных огненосных кораблей.

Более благоприятного времени для нападения на Константинополь трудно было даже представить и на 1043 г. был запланирован большой поход объединённого русско-варяжского войска. Основу русской дружины составляли киевские язычники, новгородцы и выходцы из этого города. Ярослав справедливо полагал, что останется в выигрыше в любом случае: победа принесет ему огромную добычу и великую славу, а поражение приведет к ослаблению языческой партии и уменьшению её влияния на государственные дела. Общее руководство походом Ярослав Мудрый поручил своему сыну – Владимиру Новгородскому. Фактическим главнокомандующим русских частей стал Вышата – сын новгородского воеводы Остромира и близкий родственник репрессированного Ярославом Коснятина. Вместе с ними в поход отправлялся очередной норманнский отряд – около шести тысяч викингов. Руководить ими должен был Ингвар – двоюродный брат Ингигерд, который уже три года жил в Киеве (после того, как привел туда очередную наемную варяжскую дружину). "Сага об Ингваре Путешественнике" утверждает, что он был сыном знаменитого норманнского вождя Эймунда, который, согласно скандинавским источникам, состоял на службе у Ярослава Мудрого и лично убил его брата Бориса. Но доверять этим сведениям не стоит – по свидетельству Снорри Стурлсона Эймунд был норвежцем. Другим руководителем норманнской дружины был исландец Кетиль по прозвищу Русский (Гарда Кетиль) – ближайший соратник Эймунда и последний, из оставшихся в живых участников убийства самого опасного и могущественного соперника Ярослава. Казалось, всё повторяется и возвращается на круги своя, "поход эпигонов" был неплохо продуман и хорошо подготовлен.

Минуя внуков, к правнукам уйдёт.

И снова скальд чужую песню сложит

И как свою её произнесёт.

Но эта песня о последнем походе на Царьград оказалась печальной и страшной.

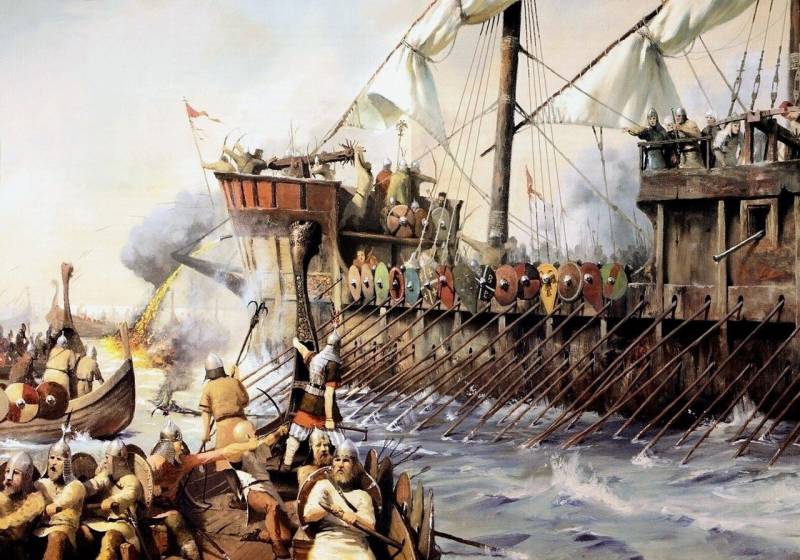

Отношения между вождями экспедиции как-то сразу же не сложились. Вышата с неприязнью смотрел на обласканного Ярославом Ингвара, а Владимир не желал слушать ни того, ни другого. В устье Дуная русские хотели высадиться и идти на Константинополь по территории Болгарии, чтобы иметь возможность отступить в случае неудачи. Норманны едва не ушли в море одни. С большим трудом им удалось уговорить Владимира и Вышату не растрачивать силы в бесчисленных сухопутных сражениях, а сразу идти к столице ромеев. Не потеряв ни одной ладьи, союзники благополучно достигли Константинополя и неожиданно увидели перед собой готовый к бою флот империи, в первой линии которого стояли грозные огненосные корабли. Часть судов пришла к столице от берегов Сицилии и Малой Азии, другие были спешно построены по приказу нового императора Константина Мономаха.

Встревоженный император всё же предпочёл вступить в переговоры, и его послы услышали неслыханные условия вождей норманнов и русских: они требовали по 4,5 кг. золота на судно, которых было не менее 400 – слишком дорого обошлась союзникам эта экспедиция, чтобы вернуться домой с малой добычей.

"Они придумали такое, то ли полагая, что у нас текут какие-то золотоносные источники, то ли потому, что в любом случае намеревались сражаться и специально выставляли неосуществимые условия", – пишет Михаил Пселл.

Далее сведения источников расходятся. Русские летописи утверждают, что никакого морского сражения не было – буря просто разметала союзные корабли, большую часть которых (в том числе корабль Владимира) выбросила на берег. Княжеского сына взял на свой корабль киевский воевода Иван Творимович. А вот остальных воинов (около 6 000 человек) оставили на берегу. Летописи рисуют поистине страшную картину предательства армии своими командирами:

(Софийская первая летопись.)

Почти слово в слово повторяет это свидетельство и "Повесть временных лет".

Остался с ними только фактический руководитель этого похода – Вышата, который сказал: "Если погибну – то с ними, если спасусь – то с дружиной".

Почему в России до сих пор нет ордена офицерской чести имени Вышаты, как вы думаете?

Согласно русским летописям, в Киев вернулись лишь двенадцать кораблей. Из четырнадцати византийских триер, которые бросились в погоню за этими судами, большинство были потоплены в морском бою. Владимир и Кетиль остались живы, а Ингвар заболел и умер в пути. Ему было всего 25 лет, но в те далекие годы люди рано взрослели и лишь немногие из них умирали от старости. А Вышата, собрав вокруг себя оставшихся на берегу воинов, повёл их на север, и, казалось, им удалось, разметав византийскую пехоту, уйти от страшного места. Но на следующий день, окружённые ромеями, прижатые к скалам и лишённые воды, они попали в плен, и торжествующие победители многим из них выкололи глаза.

Византийский историк Михаил Пселл утверждает, что русские вступили в морское сражение с византийцами и потерпели поражение, и с ним, наверное, следует согласиться. Прибывшему домой Владимиру и дружинникам его последних 12 кораблей выгодно было объяснить поражение невезением, плохими погодными условиями и мистическим воздействием погруженных в морскую воду "пелен Христовых с мощьми святых" (Софийская Первая летопись).

По версии Михаила Пселла, русские после срыва переговоров о выкупе "Выстроили свои корабли в одну линию, перегородили море от одной гавани до другой, и не было между нами человека, смотревшего на происходящее без сильнейшего душевного беспокойства. Сам я, стоя около самодержца, издали наблюдал за событиями".

Далее следует что-то очень знакомое:

(Интересно, читал ли "Хронографию" Михаила Пселла Булгаков?)

Это промедление очень дорого стоило русско-варяжскому флоту. Наконец, по сигналу императора, две самые большие византийские триеры двинулись вперед:

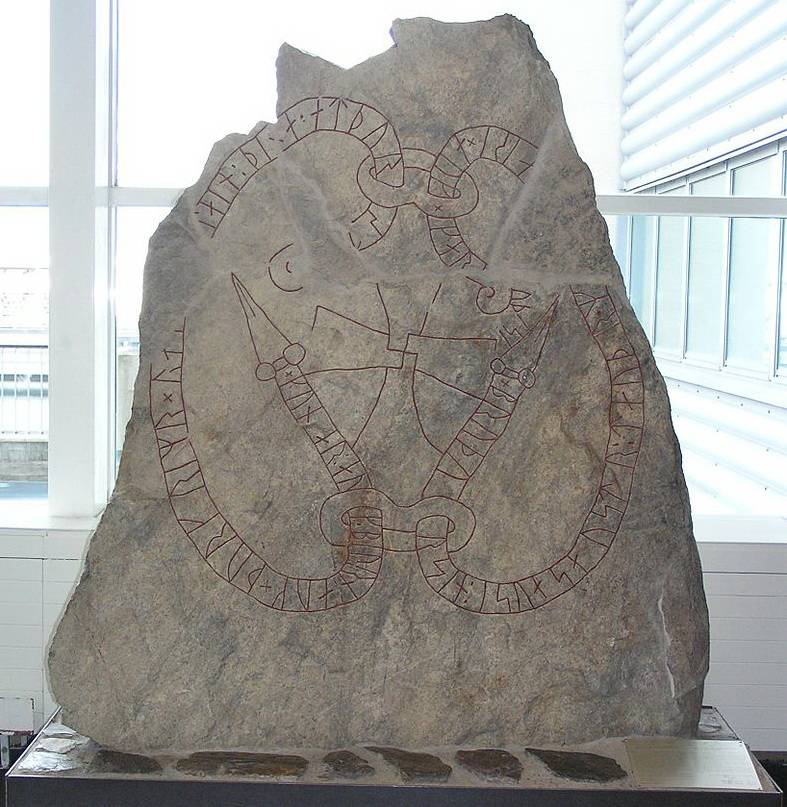

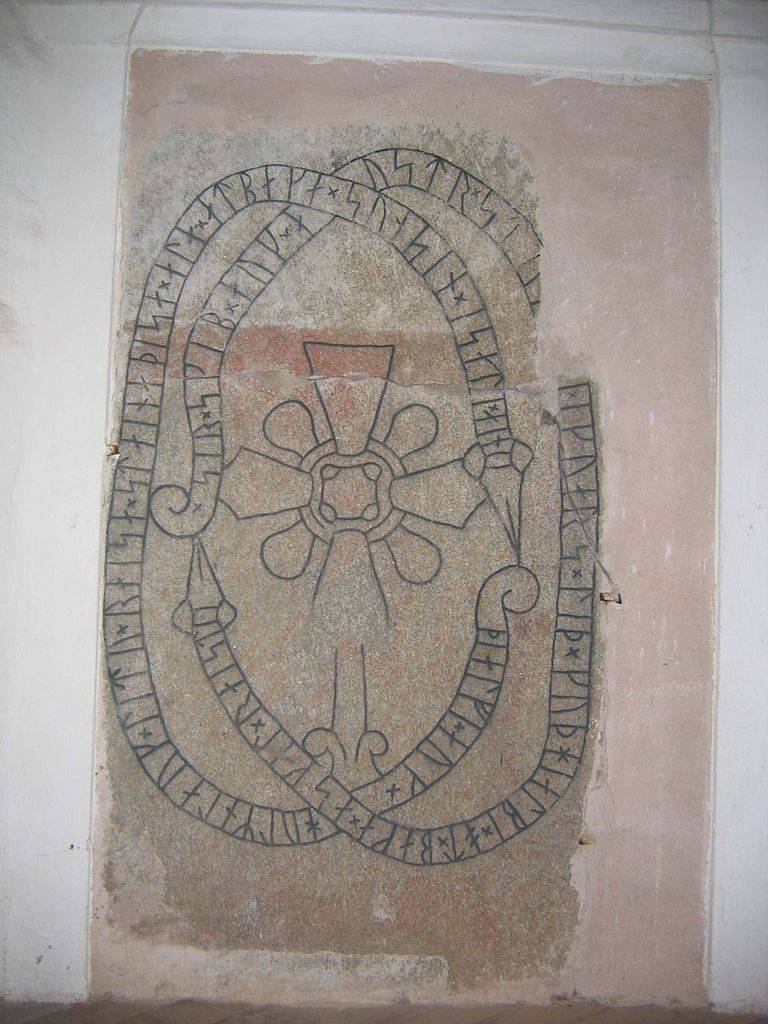

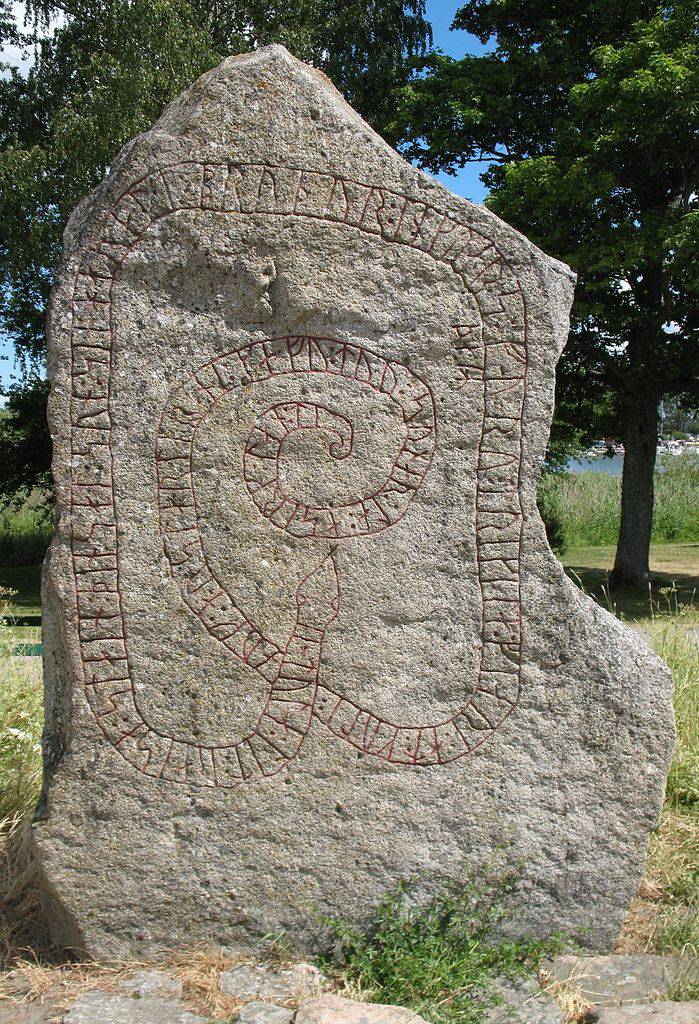

Для относительно малонаселенной Швеции последствия этого поражения были катастрофическими. Побережье озера Меларен усеяно руническими камнями, поставленными в память погибших родственников. Надписи на многих из них поминают Ингвара и его воинов. Например:

Четыре памятных камня установлены в память кормчих армии Ингвара – их корабли погибли, и, значит, погибли воины, которые на них были.

Через три года Ярослав заключил мир с Византией, и внебрачная дочь императора приехала на Русь залогом нового союза двух государств. Она стала матерью самого известного внука Ярослава Мудрого – Владимира Мономаха. Вместе с ней вернулся домой и Вышата. Он пережил Ярослава и успел принять участие в описанных в "Слове о полку Игореве" войнах его сыновей и внуков. В 1064 г. Вышата вместе с киевским воеводой Пореем возвел на Тьмутороканский престол сына своего соратника по несчастному походу на Царьград – Ростислава Владимировича. Сын Вышаты (Ян Вышатич) был христианином и прославился казнью волхвов, которые убивали женщин, обвиняемых ими в неурожаях, а его внук Варлаам стал игуменом Киевской Печёрской Лавры.

Харальд Суровый надолго пережил Ярослава. До октября 1047 года он был соправителем своего племянника Магнуса, после его смерти правил Норвегией еще 19 лет. 25 сентября 1066 г. Харальд погиб в Англии, пытаясь добыть себе ещё одну корону. В этот день англосаксонское войско короля Гарольда II Годвинсона разбило высадившихся в Британии норвежцев во главе с постаревшим, но не утратившим воинственности зятем Ярослава в сражении у Стемфордского моста. Харальд был поражен стрелой, которая пронзила ему горло.

Норвежцы потеряли около 10 000 человек, англосаксы преследовали их на пути в 20 км, из 200 норвежских кораблей на родину вернулись 24.

"Норвежцам пришлось ждать, когда подрастет новое поколение воинов, прежде чем они смогли предпринять очередной поход за море" (Гвин Джонс).

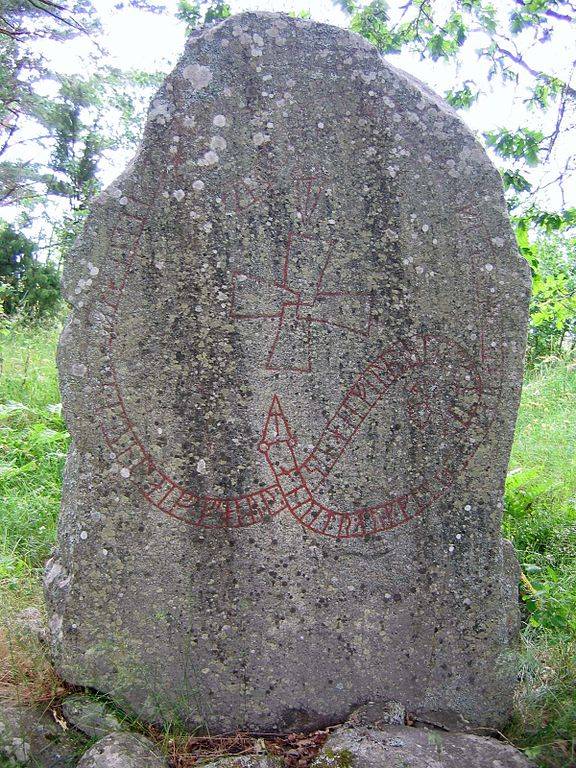

Сокрушительные поражения сначала в Византии, а потом и в Англии, гибель огромного количества молодых мужчин привели к демографической катастрофе в малозаселённых странах Скандинавии, оправились они не скоро. Всё реже появлялись у чужих побережий грозные норманнские корабли. Скандинавские страны надолго отошли в тень и словно заснули, не оказывая большого влияния на ход европейской истории. Черту под эпохой викингов можно подвести рунической надписью на могильном камне в Швеции:

Пал у Фэри (остров Фюр — Дания) Асмунд, бесстрашный муж.

Умер Ассур на востоке в Греции.

Был убит на Хольме (Новгород) Хальвдан.

Кари был убит у Дунди (Шотландия) и умер Буи.

Информация