Змеи и чудовища русских былин

В данном случае былинные сюжеты часто переплетаются со сказочными: в русских народных сказках подобные Змеи тоже являются противниками героев, только сражаются с ними уже не былинные богатыри.

Змеи и ящеры в русских летописях и в записках иностранцев

Самое интересное, что упоминания о всевозможных змеях и ящерах можно найти и в некоторых летописных источниках. Так, в одной из летописей под 1092 г. записано:

В данном случае мы, вероятно, имеем описание полета крупного метеорита – болида.

А вот в «Повести о Словене и Русе» (начальная часть патриаршего летописного свода «Сказание о начале Руския земли и создании Новаграда и откуда влечашася род словенских князей», датированная второй половиной XVII века) все уже гораздо более запутанно и сказочно. Здесь рассказывается о неких племенных вождях Словене и Русе, о сестре Руса – Ильмере, в честь которой было названо озеро Ильмень, сообщается об основании на берегу «мутной» реки Волхов города Словенск Великий – предшественника Новгорода. Но нас в данном случае больше интересуют сведения о старшем сыне Словена, Волхе – «бесоугодном чародее», умевшем превращаться в какого-то ящера, пожиравшего людей, не согласных поклоняться ему. Местные жители называли его «сущим богом» и приносили в жертву чёрных куриц, а в особых случая – даже девушек. После смерти этого странного князя, его похоронили с большим почётом под высоким курганом, но земля провалилась под ним, оставив глубокую яму, которая еще долго оставалась незасыпанной.

Древнерусские коркодилы: кони, покрытые корой

Современные исследователи связывают эту легенду с многочисленными свидетельствами о знаменитых «коркодилах», которые на Северной Руси и в соседней Литве появлялись даже в XVII веке (к крокодилам эти твари не имели никакого отношения, дословный перевод – «конь, покрытый корой»).

В похвальном слове Роману Галицкому (Галицко-Волынская летопись, запись под 1200 г.) говорится:

А в Псковской летописи под 1582 годом можно прочитать:

Сигизмунд фон Герберштейн в том же веке в «Записках о Московии» сообщал, что встретил в Литве «идолопоклонников», которые «кормят у себя дома, как бы пенатов (домашних духов), каких-то змей с четырьмя короткими лапами наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющих не более 3 пядей в длину и называемых гивоитами. В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом, со всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастья приписываются тому, что божество-змея было плохо накормлено».

Джером Горсей (Sir Jerome Horsey), купец и дипломат, живший в России во второй половине XVII века, писал в «Записках о России»:

В рукописи Большой Синодальной библиотеки говорится о том, что в Волхове была поймана «окаянная тварь», которую местные язычники (речь идет о XVII веке!) похоронили в «высокой могиле» (курган), а потом – справили тризну.

И даже в начале XVIII века в Арзамасском городском архиве имеется интересная запись:

По описанию, составленному земским комиссаром Василием Штыковым, у этого «змея» были короткие лапы и огромная пасть, полную острых зубов. До Петербурга чудовище, видимо, не доехало, никаких следов арзамасского «змея» более не обнаружено.

Змей как предок героя

Теперь вернемся к былинам и посмотрим, какие сведения о Змеях рассказывают сказители.

В былине «Волх Всеславьевич» Змей представлен в качестве отца главного героя:

Ходила-гуляла молодая княжна

Марфа Всеславовна –

Наступила на змея лютого.

Обвился лютый змей,

Около чебота зелен сафьян,

Около чулочка шелкова,

Хоботом (это хвост) бьет по белым бедрам

Той порой княгиня зачала,

Зачала и в урочный срок родила.

Неудивительно, что рожденный от Змея герой оказался не просто богатырем, а оборотнем:

Научался Волх многим премудростям:

Щукой-рыбою ходить

Волху по синим морям,

Серым волком рыскать по темным лесам,

Гнедым туром-золотые рога рыскать по полю,

Ясным соколом летать под облаком.

Большинство исследователей соотносят этого героя с полоцким князем Всеславом, который, по утверждениям некоторых летописцев, родился от «волхвования», а в год его рождения было на Руси «знаменье Змиево на небесах».

Более подробно об этом князе рассказывается в статье Герои былин и их возможные прототипы.

Змей Тугарин

Если мы вчитаемся в тексты былин, сразу же обратим внимание, что называя противников богатырей Змеями (или – Змеевичами), рассказывая о многочисленных головах и «хоботах» (имеются в виду хвосты), сказители в дальнейшем описывают их как обычных, хоть очень больших и сильных людей.

Вот, например, как описывается Змей-Тугарин (в других вариантах – Тугарин Змеевич):

Тугарин именно идет, а не ползет, но, допустим, что он ящер, и у него есть лапы.

Однако далее сообщается, что «промеж плечей у него косая сажень».

Потом:

Да сажает княгиню на коленушки свои.

Согласитесь, даже ящеру сделать это затруднительно.

В свою очередь, княгиня Апракса говорит:

Со милым дружком Змей-Горынычем!»

А мы ведь знаем, что «в гостях» у князя Владимира именно Тугарин. Следовательно, Змей Горыныч, в данном случае – это титул (а Змеевич, соответственно, должно означать царевича).

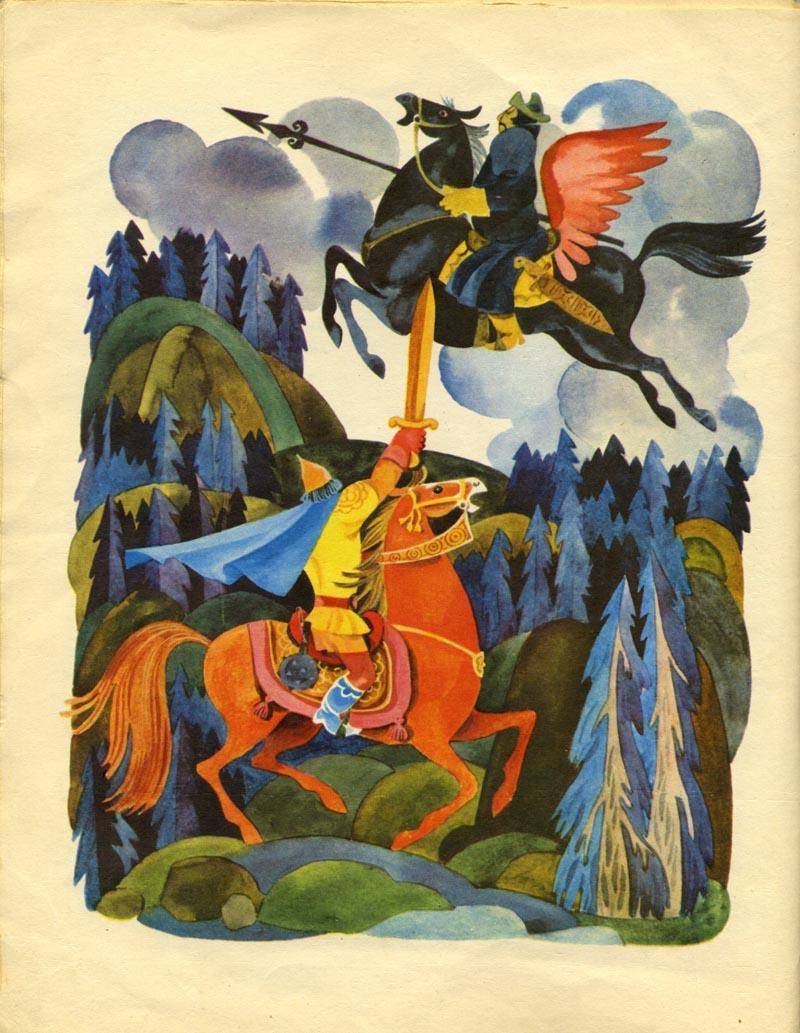

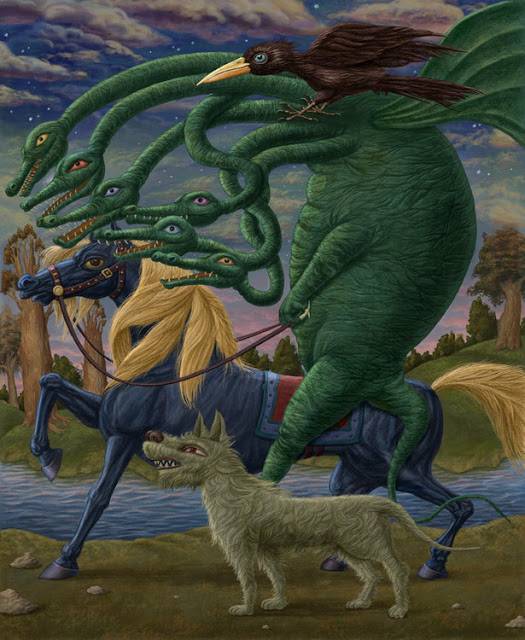

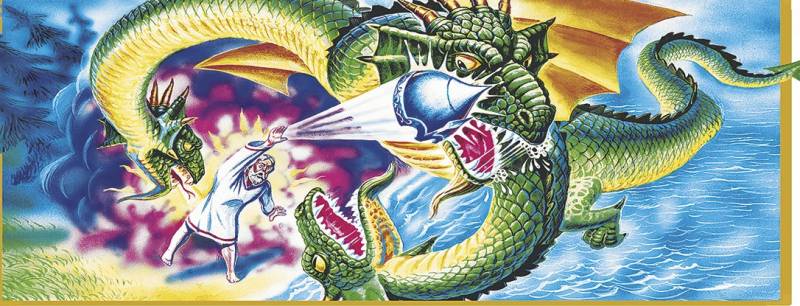

В дальнейшем мы узнаем, что на поединок с Алёшей Поповичем Змей-Тугарин выезжает на коне. Вот как попытался разрешить это противоречие один из иллюстраторов:

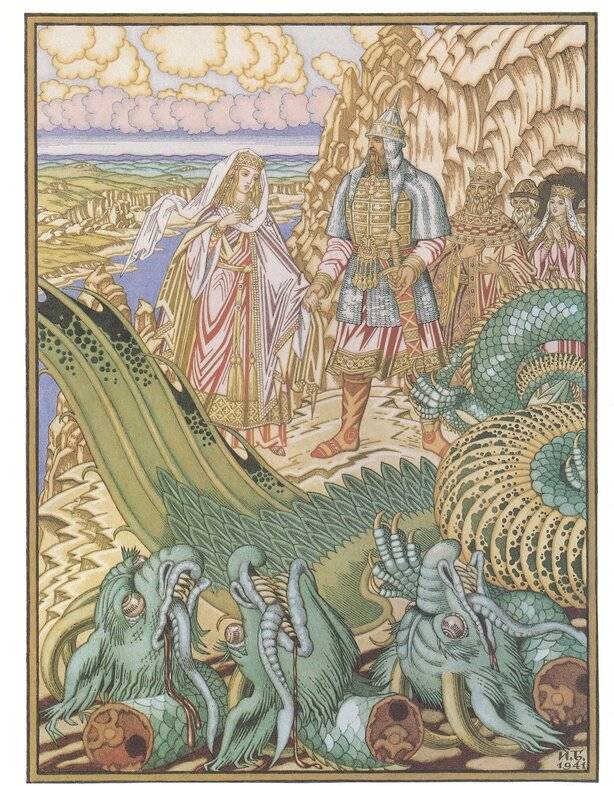

Мы видим крылатого ящера, а ведь в ряде записей этой былины сообщается, что крылья были не у Тугарина, а у его коня (такой древнерусский Беллерофонт с Пегасом). Вот эти иллюстрации выглядят уже гораздо правдоподобней:

Многие исследователи рассматривали былинных Змеев как воплощение вражеского войска, каждая голова такого Змея, по их мнению, означает тумен или тьму – 10 000 вражеских воинов. С. Плетнева считала, что Змеями русских былин первоначально были именно половцы. В статье Герои былин и их возможные прототипы мы уже говорили, что былины, в которых речь идет о борьбе русских богатырей со змеями, могут в завуалированной форме рассказывать о войнах с кочевниками-половцами. Во главе союза половцев стояло племя «Каи», название которого переводится, как «змея». Арабские и китайские авторы неоднократно, говоря о кипчаках-половцах, используют поговорку «у змеи семь голов» (по числу основных племен) – вот и возможная разгадка многоголовости Змеев русских былин. Да и русские летописцы, похоже, знали об этом: о победе Владимира Мономаха над половцами в 1103 г. говорится:

Всеволод Миллер первым высказал предположение о том, что под именем «Тугарин» русских былин скрывается половецкий хан Тугоркан. Его поединок с Алешей Поповичем, по мнению данного автора, служит воспоминанием о победе над половцами у Переяславля в 1096 году. Русскими войсками тогда командовали Владимир Мономах (Переяславский князь) и Святополк Изяславич (князь Киевский). Убитого в бою Тугоркана Святополк приказал похоронить «акы тьстя своегоа» недалеко от Киева.

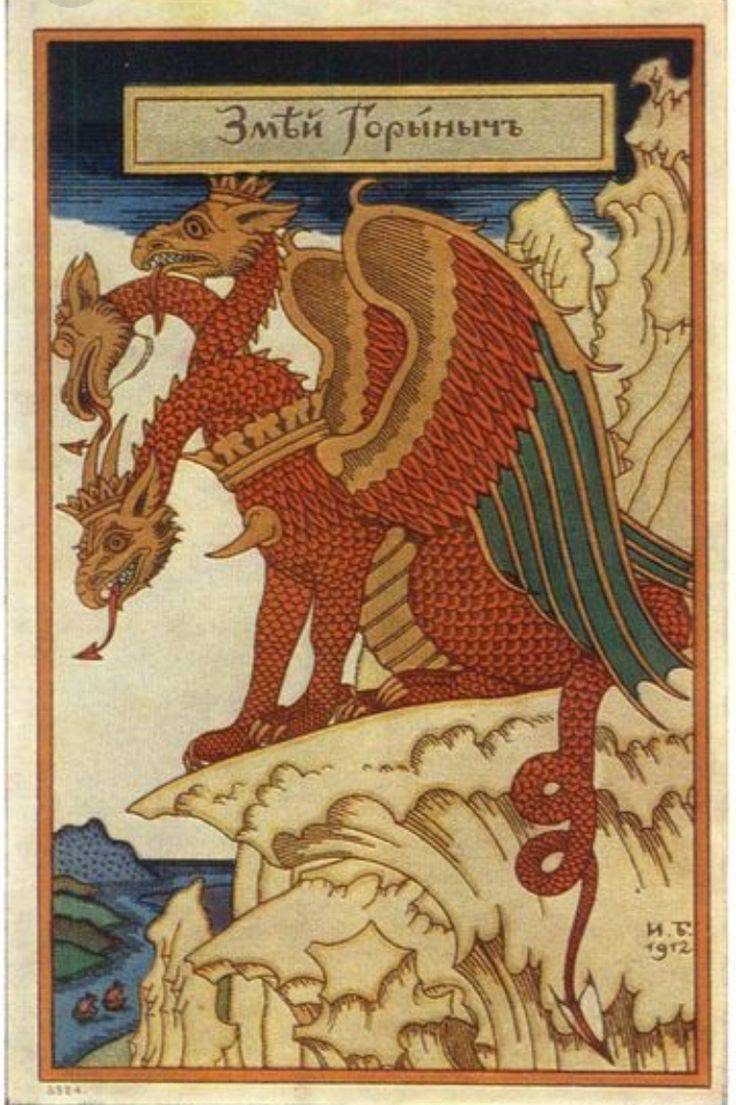

Змей Горыныч русских былин

Кстати, в былине о Добрыне Никитиче мы узнаем, что Змей Горыныч – христианин! Алёша Попович говорит князю Владимиру:

Кто и как мог крестить доисторическую рептилию? До такого даже создатели бездарных современных мультиков «про богатырей», пока не додумались. А вот половецкие ханы порой принимали крещение. И даже старший сын Бату-хана, Сартак (побратим Александра Невского) был христианином (видимо, несторианского толка).

В этой же былине Змей (часто – Змея, как в следующем отрывке) предлагает Добрыне заключить самый настоящий дипломатический договор:

Тебе – не ездить нынь на гору сорочинскую,

Не топтать же здесь маленьких змеенышков,

Не выручать полону да русского;

А я тебе сестра да буду меньшая, –

Мне не летать да на святую Русь,

А не брать же больше полону да русского».

Трудно ожидать такого от какой-то рептилии. А вот если такая инициатива исходит от одного из половецких князей, всё становится на свои места.

Былина "О Добрыне и Змее"

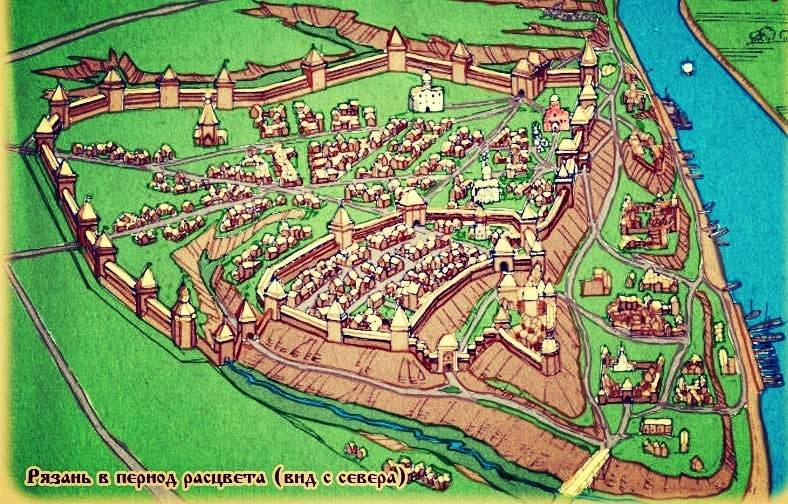

Теперь пора подробней рассказать о былине «О Добрыне и Змее», которая является одной из самых распространенных русских эпических песен – известно более 60 её записей. Причем, начало данной былины является частью какой-то песни, не входившей в Киевский цикл: свой первый подвиг (встреча со Змеем на Пучай-реке) Добрыня совершает не по приказу киевского князя, начальным пунктом его путешествия является Рязань, и возвращается он также в Рязань.

Сказителями иногда подчеркивается древность событий:

Но во второй части герой уже оказывается в Киеве. И Змей Горыныч все-таки не выполнил своего обещания, и прилетел на Русь. Но похитил он теперь не простую девушку, а племянницу киевского князя – Забаву Путятичну.

Владимир узнает об этом на пиру: всё как обычно – действительно, где же ещё и быть киевскому князю, по мнению сказителей? Он обращается к присутствующим богатырям с предложением отправиться на поиски Забавы. Богатыри особого энтузиазма не выказывают, и тогда Владимир прямо обращается к Алёше Поповичу:

Мошь ли ты достать у нас Забаву дочь Потятичну

Из той было пещеры из змеиною?»

Алёша тоже сражаться со Змеем не желает, но он знает, кого следует туда послать:

Я слыхал было на сем свети,

Добрынюшка змеи крестовый брат;

Отдаст же тут змея проклятая

Молоду Добрынюшке Никитичу

Без бою, без драки кроволития

Тут же нунь Забаву дочь Потятичну».

Князь, который только что был так учтив и ласков с другими богатырями, не смея им даже прямо приказывать, к Добрыне обращается необычайно сурово:

Да из той было пещерушки змеиною.

Не достанешь ты Забавы дочь Потятичной,

Прикажу тебе, Добрыня, голову рубить».

В связи с этим пора поговорить о происхождении героя. Единого мнения здесь нет. Часто сказители утверждают, что отец Добрыни – некий купец. Но в двух записях былины о бое Добрыни с Ильей Муромцем и в одной записи былины про Добрыню и Алешу Поповича говорится, что мать этого богатыря была княгиней. Однако сам Добрыня говорит спасенной им Забаве Путятишне:

Поскольку Забава – явно не мусульманка и не язычница, трактовать эти слова можно только как признание героя в крестьянском происхождении. Косвенным подтверждением могут служить сведения о том, что Добрыня не получает никакой награды за освобождение племянницы князя. Вопреки традиции, герой не женится на освобожденной им девушке, князь не устраивает ему торжественной встречи, не жалует золота, серебра, жемчуга – былина обычно заканчивается тем, что, вернувшись, Добрыня насыпает коню зерна, а сам ложится спать. Вероятно, впервые узнавший о Добрыне князь Владимир, пока ещё относится к нему, как к слуге-простолюдину, и не готов принять его в качестве богатыря. Лишь в некоторых вариантах Владимир устраивает пир в честь героя, что можно считать своеобразным ритуалом признания Добрыни членом княжеской дружины.

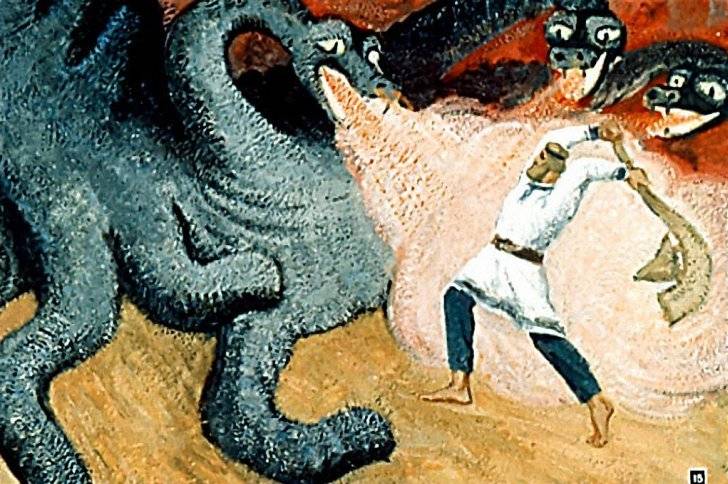

Имеются и другие косвенные доказательства незнатности Добрыни. Так, во время первой встречи со Змеем он, почему-то, оказывается безоружным – ни меча, ни щита, ни копья. И приходится ему воспользоваться «шапкой земли греческой».

В самом деле, бой ведь проходил не в реке, Добрыня успел выйти на берег, и где же его богатырское оружие? Некоторые сказители пытаются выйти из положения, сообщая, что конь с вооружением убежал. Но, неужели Добрыня был настолько беспечен, что даже не привязал его?

Кстати, о «шапке земли греческой»: что это такое, и как она выглядела? Наиболее достоверная версия – головной убор христианских паломников, имевший форму колокола. Пилигримы часто нашивали на эту шапку морские раковины: в этом случае, удар, действительно, мог быть весьма ощутимым и болезненным. Но Добрыня, видимо, пользуется обычной шапкой, которую набивает песком: «Нагреб он шляпу песку желтого».

Есть и еще один вариант «греческой шляпы» – шлем, который иногда называют греческий колпаком.

Но орудовать таким шлемом, полным песка, не очень удобно. Разве что вот так: в качестве метательного снаряда – одноразово:

Однако вернемся к поручению князя – привезти домой Забаву Путятичну. Позже окажется, что в «норах змеиных» томилось огромное количество и русских, и чужеземных пленников. Но они киевского князя не интересуют: если Змея согласится отдать его племянницу – пусть в этих норах и остаются. И сказители нисколько не осуждают Владимира, не находя в таком отношении к соплеменникам ничего особенного.

А что же Добрыня? Былины сообщают, что, узнав о княжеском приказе, он вдруг «закручинился, запечалился». Почему? Испугался новой встречи со Змеем? Сказители передают жалобу Добрыни матери:

Солнышко Владимир стольнекиевский, –

А достать было Забаву дочь Потятичну

А из той было пещеры из змеиною.

А нунь нету у Добрыни коня доброго,

А нунь нету у Добрыни копья вострого,

Не с чем мне поехати на гору сорочинскую,

К той было змеи нынь ко проклятою».

У Добрыни нет ни коня, ни оружия! Понятно теперь, почему в первый раз ему пришлось шапкой отбиваться. А вечно пирующий киевский князь даже и не подумал вооружить своего «поединщика». И с чем же идёт на смертельную битву Добрыня, с каким оружием?

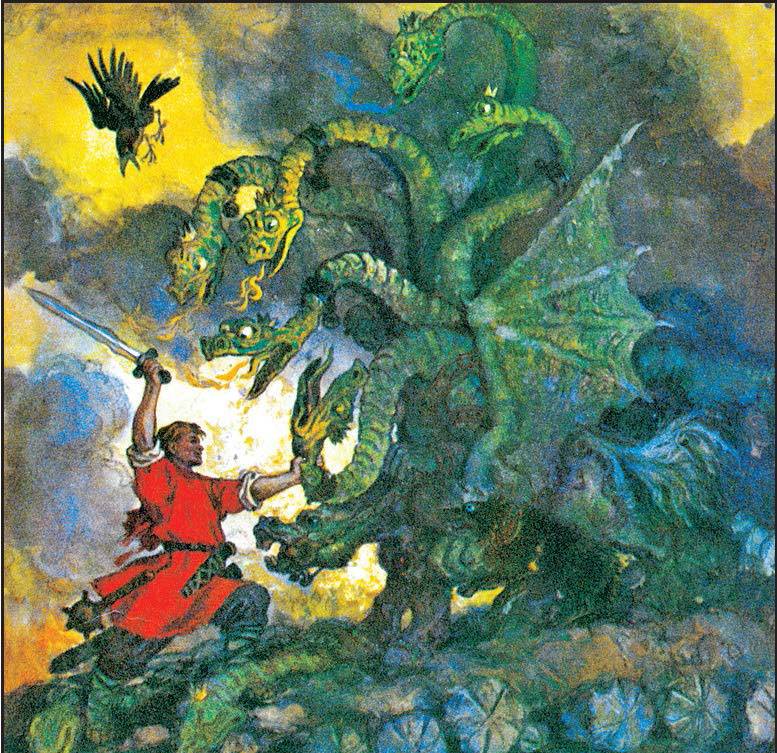

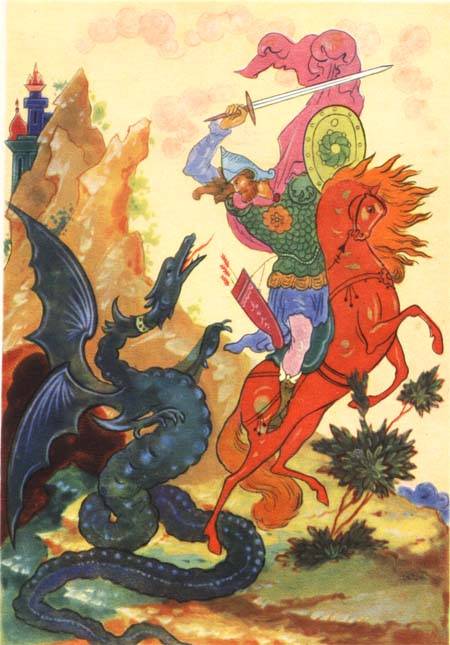

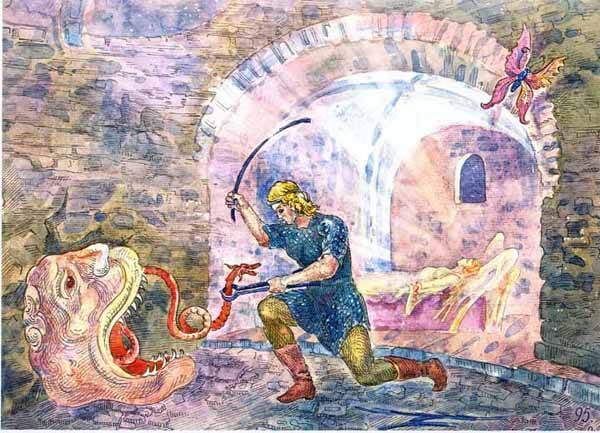

Иллюстраторы изображают второй бой со Змеем примерно так:

На самом деле все было по-другому.

В былине «Добрыня и Маринка» (о которой рассказано в статье «Одни страдания от той любви». Жёны героев русских былин) говорится, что мать Добрыни была ведьмой (ладно, волшебницей). И здесь мы снова находим подтверждение этому неожиданному для многих читателей факту: мать дает богатырю волшебный платок, утирание которым восстанавливает силы, и плетку семи шелков – хлестать ей коня «промеж ушей и меж ног», чтобы он сбрасывал с копыт змеёнышей, и бить главную Змею:

Ай напомнил он наказанье родительско,

Вынимал-то плетку из карманника.

Бьет змею да своей плеточкой.

Укротил змею аки скотинину,

Аки скотинину да крестиянскую.

Конь у Добрыни, кстати, тоже, совсем не боевой: то ли отцов, то ли вообще, дедушкин, стоял в конюшне по колена в навозе.

И вот змея побеждена, её кровь заливает все вокруг, но земля не принимает её. Добрыня ударяет землю копьем (но не своим, про которое в былинах ничего не говорится, а трофейным – «басурманским»), и кровь уходит в образовавшуюся дыру.

В дальнейшем Добрыня становится вторым по значимости русским богатырем – то ли выслужился, то ли поздние сказители «облагородили» его образ, приписав боярское или даже княжеское происхождение.

В образе Добрыни, помимо храбрости и силы богатырской, огромное значение имеет «вежество»: он умеет правильно вести себя в любых обстоятельствах, изображается человеком «почесливым» и учтивым. Илья Муромец говорит о нем:

Поэтому в других былинах именно Добрыня часто выполняет дипломатические поручения князя Владимира.

Историки о былинном Змее Горыныче

Но как же трактовали данную былину историки и исследователи русского фольклора?

Орест Миллер, основываясь на том, что при появлении 3мея Горыныча «как дождь дождит» и «как гром гремит», предположил:

Всеволод Миллер рассматривал купание Добрыни в реке, как символ крещения.

А. В. Марков позже «уточнил», что первая часть былины рассказывает о крещении самого Добрыни и Киева. А во второй части, по мнению этого автора, говорится о насильственном крещении Новгорода, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем».

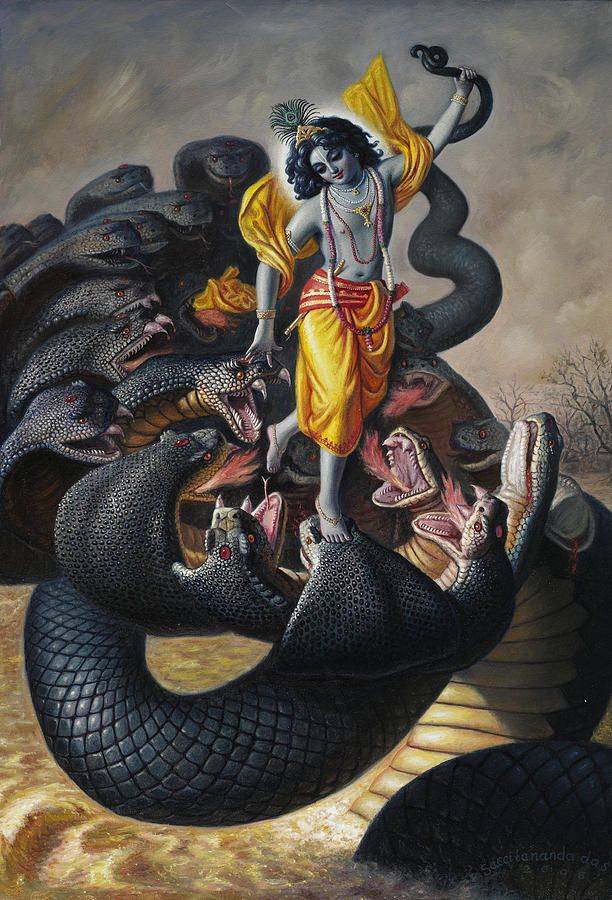

В. В. Стасов (работа «Происхождение былин») сравнил змееборство Добрыни с борьбой индуистского бога Кришны с многоголовым царем змеев Калией.

Вот что говорится в Шримад Бхагаватам («Бхагавата-пуране» – это комментарии к Веданта-сутре), ведическом произведении, создание которого приписывают Вьясадеве:

Затем Калия обвил Кришну кольцами, но:

Немного похоже на первый бой Добрыни со Змеем, не правда ли?

Д. С. Лихачев, как и многие другие, считал Змеев русских былин символом внешнего врага.

Некоторые историки считают, что песни о сражении Алёши Поповича с Тугарином вторичны по отношению к былинам о Добрыне. Н.Дашкевич, например, и вовсе считал, что

А. В. Рыстенко также полагал, что «Тугарин» – не имя, а собирательный образ врага, от слова «туга» – беда. Но под влиянием песен о Добрыне, Тугарин «принял черты змеиные».

Некоторые исследователи считают, что под обликом «Змея лютого, Змея Чeрного, многоглавого», у которого «тысяча голов, тысяча хвостов», скрывается Чернобог, которого изображали также черным человеком с посеребренными усами.

Позже в русских сказках появляется многоголовое Чудо-Юдо. Многие считают что это – ещё одно имя Змея Горыныча.

Другие исследователи, указывая на то, что слово «чудо» ранее означало любого великана (не обязательно змееподобного), соотносят этого персонажа с Идолищем Поганым.

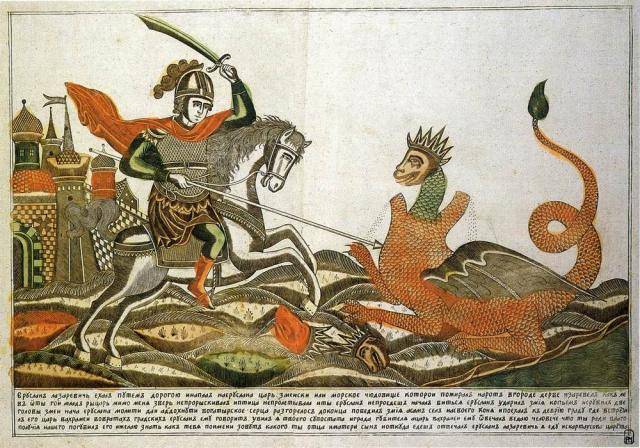

Ян Усмошвец как возможный прототип Никиты Кожемяки

Еще одна песня киевского цикла, в которой речь идет о состязании героя со Змеем – известная всем былина «Никита Кожемяка». Описанные в ней события стали сюжетом русских, украинских и белорусских сказок. В этой былине очередной Змей похищает княжескую (в сказках – царскую) дочь и насильно женится на ней. Герой, который спасает её, оказывается не богатырем, а обычным горожанином-ремесленником: чаще всего он называется кожемякой, но иногда также кузнецом или швецом. Поскольку силы русского поединщика по имени Никита (иногда – Илья, Кирилл или Кузьма) и силы Змея оказываются равными, они делят землю. Считается, что таким образом былина объясняет происхождение знаменитых Змиевых валов, о создании которых молчат летописи – Змиевы валы лишь упоминаются в них, как уже существующие: «проидоша вал», «пришедше к валови», «изидоша стрилци из валу», «ста межи валома» и так далее.

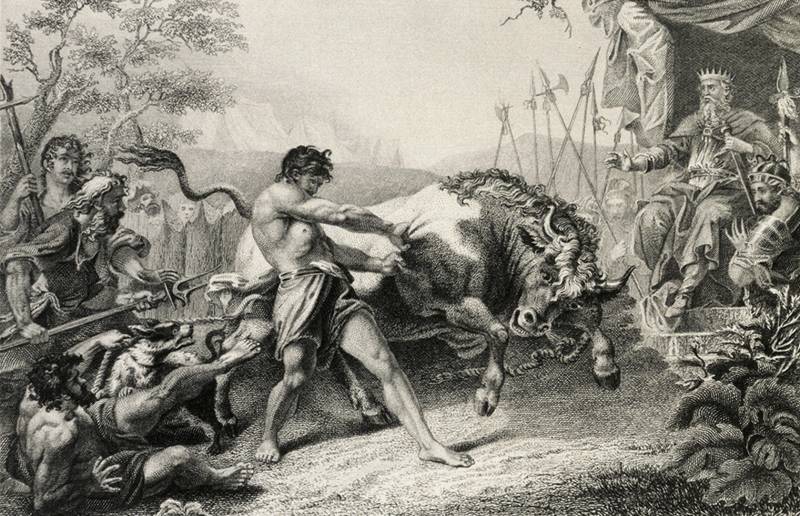

Прототипом главного героя былины стал некий юноша, одолевший в 992 году печенежского богатыря (Повесть временных лет, «Сказание о юноше-кожемяке). Сходство сюжетов очевидно. Владимир выступает против печенегов и встречает их

И разошлись.

Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю, со словами:

И не сыскался нигде. На следующее утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску своему, и пришел к князю один старый муж и сказал ему: "Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он дома остался. С самого детства никто его не бросил еще оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился и разодрал кожу руками". Услышав об этом, князь обрадовался, и послали за ним, и привели его к князю, и поведал ему князь все.

Тот отвечал: "Князь! Не знаю, могу ли я с ним схватиться, — испытайте меня: нет ли большого и сильного быка?"

И нашли быка, большого и сильного, и приказали разъярить его; возложили на него раскаленное железо и пустили. И побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: "Можешь с ним бороться".

На следующее утро пришли печенеги и стали вызывать: "Есть ли муж? Вот наш готов!" Владимир повелел в ту же ночь надеть вооружение, и сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа: был же он очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга, и удавил печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали их. Владимир же обрадовался и заложил город у брода того, и назвал его Переяславлем, ибо перенял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже...»

Более поздняя Никоновская летопись называет имя этого юноши: Ян Усмошвец («тот, кто шьет кожу»).

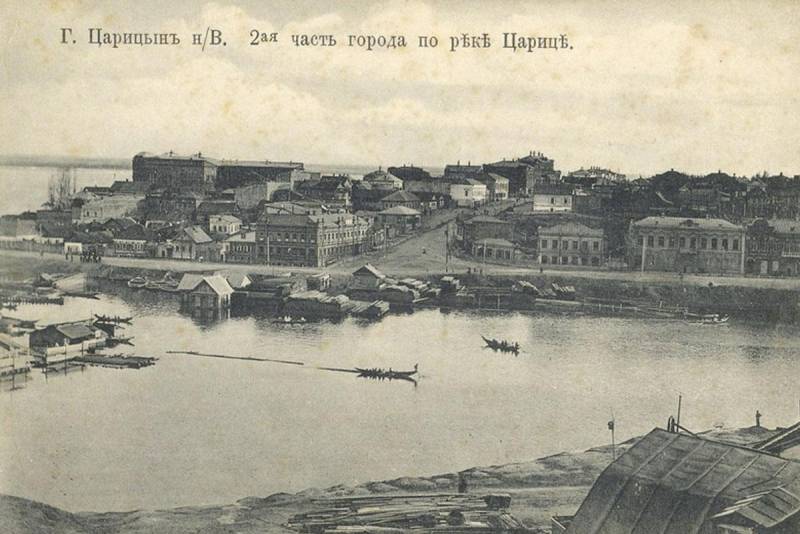

Места обитания Змеев

Но где же обитали Змеи русских былин? Сказители часто сообщают, что «нора Змея» находилась «за маткой-Волгой». Иногда указывается более точное местоположение: «гора Сорочинская» (от названия реки, которая сейчас называется Царица – это правый приток Волги, в настоящее время протекает по территории современного Волгограда).

У истоков этой реки в настоящее время находится микрорайон Волгограда «Горьковский», здесь есть улица Сорочинская.

Исток реки Царица, поселок Горьковский, Волгоград

В некоторых былинах говорится, что Змей Горыныч охраняет Калинов мост на Огненной реке, который многие исследователи считают входом в мир мертвых.

Огненный Змей

Есть и другие Змеи, которые упоминаются в славянских легендах и сказках. Например, Огненный змей (Огняник, Летавец), который описывался крылатым и трёхголовым. Он тоже оказывал внимание женщинами и девушкам, но только тем из них, кто тосковал по умершему мужу или жениху. Чаще всего этот Змей, которого называли также Любавцем, Волокитой, Любостаем, прилетал во время войн, когда в городах и деревнях появлялось много вдов. Именно они и видели этого змея, который принимал облик покойника, все остальные могли видеть лишь беспричинные искры. Поэтому вдовам на Руси запрещалось излишне горевать по умершим мужьям, а другие члены семьи старались все время находиться рядом, чтобы не дать свершиться прелюбодейству (вероятно, речь идёт о мастурбации). Священники считали, что этот Змей является женам из-за неправильного обряда поминок.

В древнерусской «Повести о Петре и Февронии» (написана в середине XVI века священником Ермолаем, в монашестве – Еразмом), герой убил такого Змея, который, вопреки обычаям, прилетал к жене его живого брата – Павла. Из-за крови чудовища, попавшей на Петра, его тело покрылось язвами. Вылечить князя смогла лишь «мудрая девица Феврония».

Змей «Повести о Еруслане Лазаревиче»

Ещё одного Змея мы видим в «Повести о Еруслане Лазаревиче» (XVII век), главный герой которой поначалу напоминает Василия Буслаева новгородских былин: «Кого он возьмёт за руку — тому руку вырвет, а кого за ногу — тому ногу выломает» В результате, «взмолились князья и бояре: Либо нам в царстве жить, либо Еруслану». Однако в дальнейшем богатырь все-таки находит своим силам правильное применение. В числе его подвигов – победа над неким «Феодулом-Змеем», который, судя по всему, настоящим змеем не был, потому что у него имелась дочь-красавица, вышедшая замуж за другого героя повести – князя Ивана.

Таким образом, можно сделать предположение, что под видом большинства былинных «Змеев» и чудищ действуют люди, хоть и весьма необычные, выделяющиеся своей силой, ростом, либо армии врагов русской земли. Но имеются исключения из этого правила: в былине «Михайло Потык» герой, отправившийся по уговору с женой, в её могилу, сражается с настоящей змеей, видимо, являющейся стражем подземного царства.

Более подробно об этой былине рассказано в предыдущих статьях цикла.

Информация