Противотанковый потенциал и послевоенная служба САУ ИСУ-122 и ИСУ-122С

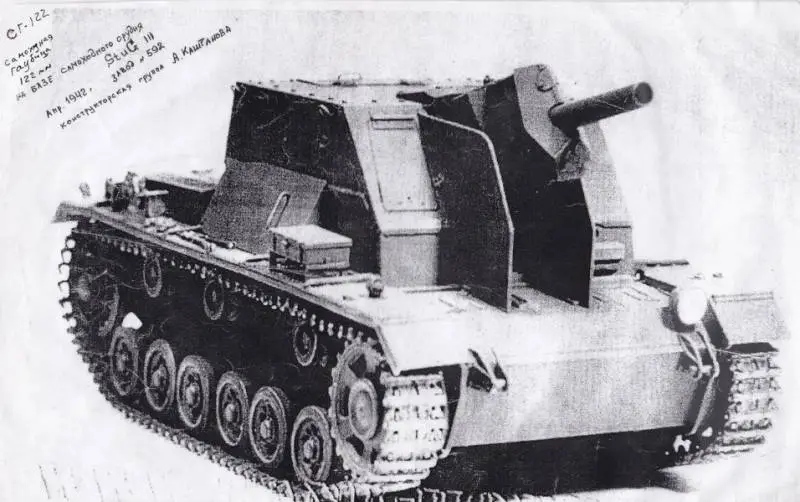

В 1942-1943 гг. в СССР велось производство САУ, вооруженных 122-мм гаубицей М-30: СГ-122 и СУ-122. Первая машина выпускалась на базе трофейных самоходок StuG III, а вторая — на базе среднего танка Т-34.

СГ-122

В период с октября 1942 по январь 1943 года военной приёмке была сдана 21 САУ СГ-122. С декабря 1942 по август 1943 года удалось построить 636 самоходок СУ-122.

СУ-122

По уровню защищенности в лобовой проекции СГ-122 и СУ-122 соответствовали танку Т-34. Эти машины с орудиями, значительно превосходившими по разрушительному эффекту 76-мм пушки, в войсках встретили лучше, чем лёгкие САУ СУ-76.

После осмысления опыта боевого применения было признано оптимальным использование СУ-122 для поддержки наступающей пехоты и танков при нахождении САУ позади их на расстоянии 400–600 метров. В ходе прорыва вражеской обороны самоходки огнём своих орудий осуществляли подавление огневых точек противника, разрушали препятствия и заграждения, а также отражали контратаки. Таким образом, эти самоходные установки повторяли концепцию германского «артштурма». Логичным было бы создание относительно легко бронированной САУ с гаубицей М-30, адаптированной для ведения огня с закрытых позиций. Однако этого сделано не было.

Противотанковые возможности боевых машин, вооруженных самоходным вариантом гаубицы М-30, оказались невысокими. Даже наличие в боекомплекте кумулятивного снаряда БП-460А с бронепробиваемостью по нормали до 160 мм не позволяло воевать с танками на равных. Снаряд, весивший 13,4 кг, имел начальную скорость 335 м/с, в связи с чем дальность прямого выстрела была немногим более 300 м. Кроме того, ведение огня по быстро перемещающимся целям являлось очень непростым делом и требовало слаженной работы экипажа. В наведении орудия на цель участвовали сразу три человека. Механик-водитель осуществлял приблизительное прицеливание гусеницами с помощью простейшего визирного приспособления в виде двух пластинок. Далее в работу вступали наводчики, обслуживающие механизмы вертикального и горизонтального наведения. При невысокой скорострельности гаубицы с раздельно-гильзовым заряжанием на каждый прицельный выстрел 122-мм самоходной гаубицы вражеский танк мог ответить 2-3 выстрелами.

Лобовая 45-мм броня советской самоходки на реальных дистанциях боя легко пробивалась немецкими 75- и 88-мм бронебойными снарядами, и прямые столкновения СУ-122 с танками были ей противопоказаны. Это подтверждается опытом боевых действий: в тех случаях, когда СУ-122 участвовали в лобовых атаках наряду с линейными танками, они неизменно несли большие потери. В то же время при правильной тактике применения отмечалась хорошая результативность 122-мм осколочно-фугасных снарядов против вражеской бронетехники. Согласно отчётам немецких танкистов, участвовавших в сражении под Курском, ими фиксировались случаи нанесения серьёзных повреждений тяжелым танкам «Тигр» в результате обстрела 122-мм гаубицами.

Кроме того, в ходе боевой эксплуатации выявился ряд существенных недостатков самоходок с гаубицей М-30. Экипажи САУ жаловались на стеснённые условия работы и сильную загазованность боевого отделения, в результате чего после 2–3 выстрелов для проветривания приходилось открывать люки, что на поле боя было небезопасно. Передние катки СУ-122 ввиду перегруженности имели низкий ресурс, и пробег до их замены составлял 500–600 км. Большой вылет вперёд противооткатных устройств и их бронирование затрудняли обзор с места механика-водителя и не позволяли разместить на лобовой плите полноценный люк.

Создание и серийное производство САУ ИСУ-122 и ИСУ-122С

На основе опыта боевого применения СГ-122 и СУ-122 был сделан вывод, что войскам требуется лучше защищённая самоходная установка, вооружённая мощным орудием с большой дальностью прямого выстрела.

Первоначально по аналогии с СУ-152 рассматривался вариант создания машины на базе тяжелого танка КВ-1С, вооруженной 122-мм пушкой А-19. Но этого, по причине нехватки шасси КВ-1С, не произошло. В свою очередь, появление ИСУ-122 на базе ИС-2 во многом связано с дефицитом 152-мм орудий МЛ-20С.

При запуске ИСУ-122 в серийное производство учитывался фактор наличия у противника тяжелых танков и самоходок, вооруженных длинноствольными 75-88-мм орудиями, в связи с чем в РККА имелась потребность в самоходной установке, которая бы по дальности ведения огня превосходила немецкие танки и САУ.

На момент начала работ над ИСУ-122 единственной артсистемой, имевшейся в достаточном количестве для вооружения самоходных установок, была 122-мм корпусная пушка А-19, обладавшая очень хорошими для того времени характеристиками.

Специально для ИСУ-122 была разработана модификация орудия, известная как А-19С. Отличия самоходного варианта от буксируемого заключались в переносе органов наведения на одну сторону, оборудовании казённой части лотком-приёмником для удобства заряжания и введении электроспуска. Серийное производство усовершенствованной модификации орудия, предназначенного для вооружения САУ, стартовало во второй половине 1944 года. Модернизированный вариант получил обозначение «122-мм самоходная пушка обр. 1931/44 гг.», причём в этом варианте, помимо разновидности ствола со свободной трубой, использовались и стволы-моноблоки. В конструкцию механизмов вертикальной и горизонтальной наводки внесли изменения, направленные на повышение надёжности и снижение инерционной нагрузки. Оба орудия имели поршневой затвор. Углы вертикальной наводки составляли от -3 до +22°, по горизонтали — в секторе 10°. Дальность прямого выстрела по цели высотой 3 м достигала 1200 м, эффективная дальность стрельбы по бронетехнике — до 2500 м, максимальная — 14 300 м. Скорострельность – 1,5-2 выстр./мин. В боекомплекте ИСУ-122 имелось 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания.

В серийное производство ИСУ-122 запустили в апреле 1944 года. Самоходки раннего выпуска имели цельнолитую лобовую броню корпуса. ИСУ-122, выпускаемые с осени 1944 года, имели лобовую броню корпуса, сваренную из двух катаных бронеплит с повышенной противоснарядной стойкостью. Эти машины отличались увеличенной толщиной маски орудия, топливными баками большей ёмкости и установкой 12,7-мм зенитного пулемёта ДШК, который очень пригодился в ходе городских боёв, когда требовалось уничтожить вражескую пехоту, укрывшуюся среди развалин или на верхних этажах и чердаках зданий.

ИСУ-122

Масса самоходной установки в боевом положении достигала 46 т. Дизельный двигатель мощностью 520 л.с. мог разогнать машину по шоссе до 37 км/ч. Максимальная скорость движения по просёлку – 25 км/ч. Запас хода по шоссе – до 220 км. Экипаж – 5 человек. Толщина лобовой и бортовой брони корпуса – 90 мм, кормы корпуса – 60 мм. Маска орудия – 100-120 мм. Лоб рубки был прикрыт 90 мм бронёй, борт и корма рубки – 60 мм. Крыша – 30 мм, днище — 20 мм.

Лобовая броня немецкого танка Pz.Kpfw. V Panther могла быть проломлена 122-мм бронебойным снарядом на дистанции 2,5 км. Но в части противотанковой борьбы у орудия А-19С имелся крупный недостаток – низкая скорострельность, которая ограничивалась открываемым вручную затвором поршневого типа и раздельно-гильзовым заряжанием. Введение в состав экипажа 5-го члена, замкового, не только не решило проблему скорострельности, но и создавало тесноту в боевом отделении.

Скорострельность удалось повысить путём установки на САУ 122-мм пушки Д-25С, созданной на основе орудия Д-25, которым вооружались тяжелые танки ИС-2. Д-25 имела клиновой полуавтоматический затвор и дульный тормоз.

Внедрение нового 122-мм орудия потребовало изменений в конструкции противооткатных устройств, люльки и ряда других элементов. Д-25С оснащалась двухкамерным дульным тормозом, который отсутствовал у пушки А-19С. Была создана новая литая маска толщиной 120-150 мм. Прицелы и приспособления остались прежними: телескопический ТШ-17 и панорама Герца. Экипаж самоходки сократили до 4 человек, исключив замкового. Высвободившееся место использовалось для размещения дополнительного боезапаса. Удобное расположение экипажа в боевом отделении и полуавтоматический затвор пушки способствовали повышению боевой скорострельности до 3-4 выстр/мин. Отмечены случаи, когда слаженно действующий экипаж мог сделать 5 выстр/мин, и на практике реальная боевая скорострельность самоходки была выше, чем у танка ИС-2.

ИСУ-122С

Однако ИСУ-122С не смогла вытеснить в серии машины со «122-мм самоходной пушкой обр. 1931/44 гг.», что объяснялось нехваткой орудий Д-25.

Согласно архивным документам, в 1944 году было построено 945 ИСУ-122, из них потеряно в боевых действиях 169 машин. До конца апреля 1945 года промышленность сдала 1335 ИСУ-122 и 425 ИСУ-122С. Всего до окончания выпуска в августе 1945 года удалось сдать 1735 ИСУ-122 и 675 ИСУ-122С.

Использование САУ ИСУ-122 и ИСУ-122С на завершающем этапе войны

Начиная с мая 1944 года некоторые тяжелые самоходно-артиллерийские полки, до этого вооруженные тяжелыми САУ СУ-152, стали перевооружать ИСУ-122. При переводе полков на новые штаты им присваивали звание гвардейских.

Руководство РККА старалось не смешивать ИСУ-122/122С и ИСУ-152 в рамках одного полка или бригады, но всё же имели место случаи наличия обоих типов самоходок в некоторых частях. Различное вооружение ИСУ-122/122С и ИСУ-152 приводило к трудностям со снабжением боеприпасами.

Всего до конца войны было сформировано 56 тяжелых САП с 21 САУ ИСУ-152 или ИСУ-122 в каждом (часть полков имела смешанный состав). В марте 1945 года была сформирована 66-я гвардейская тяжелая самоходно-артиллерийская бригада (65 ИСУ-122 и 3 СУ-76). Самоходки с 122-мм орудиями активно использовались на завершающем этапе войны.

В части технической надёжности особых нареканий на ИСУ-122 из действующей армии не поступало. Во многом это объяснялось тем, что основные «детские болячки» моторно-трансмиссионной группы и ходовой части были выявлены и устранены на танках ИС-2 и САУ ИСУ-152.

ИСУ-122 вполне соответствовала своему назначению. Эта самоходная установка успешно применялась для разрушения долговременных укреплений и уничтожала тяжелые танки и САУ противника на дистанции более 1 км. Ввиду значительно большей дальности прямого выстрела ИСУ-122 обладала гораздо большими противотанковыми возможностями, чем ИСУ-152.

Бронебойный снаряд 53-БР-471 имел достаточно высокую бронепробиваемость. При массе 25 кг, разогнавшись в стволе длиной 5650 мм до 800 м/с на дистанции 1000 м по нормали, он преодолевал 130 мм броню. При угле встречи 60° на той же дальности пробивалась броня толщиной 108 мм. Неплохие результаты при стрельбе по бронетехнике демонстрировал осколочно-фугасный снаряд 53-ОФ-471 весом 25 кг, содержащий 3,6 кг тротила. Немецкие тяжелые танки часто выходили из строя после попадания 122-мм ОФС. Даже если при этом броня не была пробита, имели место существенные повреждения оптики и механизмов, а также потеря боеспособности экипажей в результате контузии и поражения внутренними сколами брони.

Достаточно показательны результаты обстрела трофейного тяжелого германского танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.B из 122-мм орудия А-19 на советском полигоне, проведённые в ноябре 1944 года.

Первое же попадание осколочно-фугасного снаряда в лобовую броню привело к внутреннему пожару, так как огонь проник через установку курсового пулемёта. Бронебойный снаряд, выпущенный с дистанции 500 м, лобовую броню толщиной 150 мм, установленную под углом 50°, не пробил, но с тыльной стороны произошёл откол площадью 160×180×150 мм, а также лопнул по всей длине шов между верхним лобовым листом и крышей корпуса.

Следующий выстрел, сделанный с дистанции 600 м, привёл к пробитию, но его не засчитали, поскольку попадание было рядом с предыдущим поражением. Принятый в зачёт бронебойный снаряд броню не пробил, но разорвал шов между верхним и нижним лобовыми листами. Таким образом, несмотря на то, что формально пробитий не имелось, на практике происходило поражение. От попаданий 122-мм бронебойных снарядов растрескивались швы, происходили отколы брони, тем самым танк выводился из строя даже без пробития. Попадание на дистанции 500–600 м в лоб корпуса почти гарантированно выводило из строя коробку передач.

САУ ИСУ-122С с орудием Д-25С по меркам Второй мировой являлись очень мощным противотанковым средством, но им не удалось раскрыть себя в этом качестве в полной мере. К моменту массового поступления ИСУ-122С в РККА немецкие танки стали достаточно редко использоваться для контратак и, в основном, применялись в оборонительных сражениях как противотанковый резерв, действуя из засад.

К сожалению, потенциал самоходных установок, вооруженных дальнобойными 122-мм пушками, в ходе боевых действий использовался не полностью. Хотя на ИСУ-122 имелись прицельные приспособления для стрельбы с закрытых позиций, такой способ ведения огня носил эпизодический характер. Это было связано с тем, что в РККА не уделяли большого внимания организации управления огнём самоходной артиллерии по визуально ненаблюдаемым целям, а также с тем, что при стрельбе с закрытых позиций ИСУ-122 уступала буксируемой 122-мм пушке А-19, имевшей угол вертикальной наводки до +65° и максимальную дальность стрельбы 19 800 м.

САУ ИСУ-122 обычно поддерживали огнём наступающие танки, двигаясь позади них на расстоянии 500-800 м, вели огонь прямой наводкой по фортификационным сооружениям противника и огневым точкам, уничтожая узлы обороны, или действовали как дальнобойный противотанковый резерв, способный бороться с самыми тяжёлыми немецкими танками и самоходками.

Как и на ПТ САУ СУ-100, механики-водители самоходных установок ИСУ-122 также чувствовали себя стеснённо в лесистой и сильно пересечённой местности, а также на городских улицах. Маневрировать с длинной пушкой, торчащей на несколько метров вперёд, оказалось очень непросто. Кроме того, механику-водителю приходилось быть очень внимательным на спусках, дабы не «зачерпнуть» орудием грунт.

Если не брать во внимание увеличенные по сравнению с тяжелым танком габариты самоходки, вызванные выступающим из боевого отделения орудием, то подвижность ИСУ-122 примерно соответствовала ИС-2. В то же время тяжелые танки и самоходки на их базе на слабых грунтах не всегда поспевали за средними танками Т-34-85 и самоходными установками СУ-100.

Послевоенная эксплуатация ИСУ-122 и ИСУ-122С

В отличие от танков ИС-2, которые после модернизации в Советской Армии служили до середины 1980-х, а в качестве огневых точек в укреплённых районах сохранялись до середины 1990-х, жизнь ИСУ-122С была не столь продолжительной. Также в послевоенное время более востребованной оказалась ИСУ-152, имевшая одинаковую с ИСУ-122 базу и сходную компоновку.

В начале 1950-х все ИСУ-122, вооруженные самоходной версией пушки А-19, вывели в резерв, где они находились примерно 10 лет. Самоходные установки ИСУ-122С с пушками Д-25С продолжили службу в строевых подразделениях до середины 1960-х.

Однако, в отличие от СУ-100 и ИСУ-152, оставшиеся на вооружении ИСУ-122С глубокой модернизации не подвергались. На большей части машин капитальный ремонт в послевоенные годы не проводился. Самыми радикальными новшествами стало использование новых радиостанций Р-113 и прибора для ночного вождения ТВН-2, работавшего совместно с фарой ФГ-10, оснащённой ИК-светофильтром.

В отличие от танковых 100-мм пушек семейства Д-10, для 122-мм орудий Д-25С и Д-25Т в послевоенное время не было создано большого разнообразия новых снарядов.

Компоненты выстрелов для 122-мм пушки Д-25С: гильза с метательным зарядом, осколочно-фугасный снаряд ОФ-471Н, бронебойный БР-471 и бронебойный БР-471Б

В 1946 году в боекомплект самоходок и тяжелых танков, вооруженных 122-мм пушками, ввели бронебойно-трассирующий снаряд 53-БР-471Б, способный на дистанции 500 м по нормали пробить 155-мм броню. На дальности 1000 м бронепробиваемость составляла 148 мм.

САУ ИСУ-122С оставалась вполне актуальным истребителем танков до середины 1950-х, пока в США и Великобритании не начался массовый выпуск танков М48, М60 и Chieftain, против лобовой брони которых снаряд 53-БР-471Б был уже слабоват.

Бронепробиваемость 122-мм орудий, используемых на советских тяжелых танках и САУ, можно было бы повысить путём введения в боекомплект новых подкалиберных и кумулятивных снарядов, как это было сделано для 100-мм Д-10. Но к тому моменту советское военно-политическое руководство слишком увлеклось ракетной техникой, и выделять ресурсы для совершенствования вооружения «устаревший» танков и самоходок сочли нецелесообразным.

Какое-то количество списанных ИСУ-122 попало на полигоны и служило мишенями при испытаниях новых противотанковых средств и в ходе проведения учебно-тренировочных стрельб.

Самоходные установки ИСУ-122/122С, не выработавшие ресурс, использовались как шасси при создании опытных самоходных артиллерийских систем большой и особой мощности, а также для самоходных пусковых установок тактических ракет. Установки с демонтированными орудиями и заваренными отверстиями в лобовом листе рубки, известные под общим названием ИСУ-Т, после проведения капитального ремонта эксплуатировались как танковые тягачи, мобильные пункты управления и хорошо защищенные машины передовых артиллерийских наблюдателей. Штабные машины и подвижные наблюдательные пункты оснастили радиостанциями Р-111 и Р-130.

ИСУ-Т

На базе ИСУ-122/122С в 1962 году в конструкторском бюро ЛКЗ был создан танковый тягач БТТ-1. Машина предназначалась для эвакуации тяжелых танков семейства ИС и Т-10, вытаскивания застрявших и восстановления поврежденных (неисправных) танков.

БТТ-1

В отличие от ИСУ-Т, тягач БТТ-1 имел демпферы для толкания аварийного танка с помощью бревна, сошники, платформу над моторно-трансмиссионным отделением и стрелу крана грузоподъёмностью до 3 т.

Заметное количество ИСУ-Т и БТТ-1 в 1960-1980-е годы было передано различным гражданским ведомствам, где они использовались в качестве тягачей или транспортёров в труднопроходимой местности. Разоруженные и переоборудованные самоходки имелись в составе аварийно-восстановительных поездов МПС СССР.

Будучи установленными на железнодорожные платформы, они сохранились в очень хорошем виде.

До наших дней дожило немало ИСУ-Т и БТТ-1, и несколько тягачей переделали обратно в бутафорские самоходки. Например, в Брянске на постаменте в виде памятника стоит тягач с приделанным имитационным орудием.

Продолжение следует…

Информация