Пространственно распределённый комплекс ДРЛОиУ «Аргус»

Итак, в предыдущем материале «Перспективный российский авиационный комплекс ДРЛО: выбор платформы» мы рассмотрели возможные платформы для создания перспективных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Выяснили, что, учитывая всё увеличивающуюся дальность ракет «воздух-воздух» и зенитных управляемых ракет (ЗУР), значительно возрастают риски уничтожения самолётов ДРЛОиУ, выполненных на базе тяжёлых транспортных самолётов типа Ил-76, а также узкофюзеляжных пассажирских/специальных самолётов типа Ту-214, при этом туманные перспективы самолётов типа Ил-112В / Ил-212 / Ил-114-300 не позволяют создать аналог американского самолёта Е-2 «Хокай».

Что касается предлагаемых в комментариях к предыдущему материалу гражданских самолётов Sukhoi Superjet New и MC-21, то эти машины находятся только в самом начале своего жизненного пути и будут крайне востребованы на «гражданке» в ближайшие годы, а то и десятилетия. Их адаптация для военных целей также займёт достаточно продолжительное время, так что в таком случае даже Ту-214 смотрится более предпочтительным вариантом, по крайней мере уже существуют его модификации для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ).

Вряд ли стоит рассматривать эту машину как платформу для какого-либо изделия, предназначенного для ВС РФ, в ближайшей перспективе

В любом случае все эти машины крайне уязвимы для ракет «воздух-воздух» и ЗУР большой дальности противника. Если транспортный самолёт типа Ил-76 и машины на его основе радиолокационная станция (РЛС) самолёта AWACS Boeing E-3 Sentry обнаружит на расстоянии порядка 500–600 километров, то тот же Ту-214 на расстоянии порядка 450–550 километров, что лишь немногим менее.

Даже без наличия у противника самолёта AWACS наши «большие» самолёты ДРЛОиУ будут обнаруживаться по их собственному излучению средствами радиотехнической разведки (РТР) самолётов тактической авиации, после чего их могут атаковать с расстояния в несколько сотен километров.

Уменьшить риски уничтожения средств ДРЛОиУ можно путём строительства распределённого комплекса, который мы условно назовём «Аргус».

Учитывая ограниченный выбор беспилотных платформ, имеющих достаточно высокую грузоподъёмность для того, чтобы нести эффективный радиолокационный комплекс (РЛК), обладающий приемлемой дальностью обнаружения целей, из имеющегося парка беспилотных летательных аппаратов самой перспективной платформой ДРЛО (без реализации функции управления из-за отсутствия операторов на борту) видится БПЛА С-70 «Охотник».

Какие преимущества имеются у выбранной платформы?

БПЛА С-70 «Охотник»

Первое – это малозаметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн.

Казалось бы, зачем малозаметность нужна для самолёта ДРЛО, ведь его РЛК работает в активном режиме, а это значит, что он светится как «новогодняя ёлка» на сотни километров?

Да, это так, но малозаметность будет играть важнейшую роль при атаке ракетами «воздух-воздух» или ЗУР большой дальности противника. Установленные на ракеты «воздух-воздух» и ЗУР активные радиолокационные головки самонаведения (АРЛ ГСН) обладают куда меньшей чувствительностью, чем мощные РЛС истребителей и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), соответственно, малозаметность значительно снижает шансы на захват воздушной платформы АРЛ ГСН атакующих ракет, да и дальность её сопровождения РЛС самолёта или ЗРК также снижается.

Разумеется, при обнаружении атаки РЛК БПЛА ДРЛО должен выключаться – ниже мы поподробнее поговорим о возможной тактике защиты БПЛА ДРЛО на базе БПЛА С-70 «Охотник» от ракет «воздух-воздух» большой дальности и ЗУР противника.

БПЛА С-70 «Охотник»

Второе – это большая дальность и продолжительность полёта, составляющая порядка 6000 километров. Может, это и меньше, чем у американского стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk, но больше, чем у любых иных российских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов сопоставимой грузоподъёмности, возможно, что в процессе доработки дальность и время барражирования могут быть увеличены.

Ну и, наконец, третье – это значительная грузоподъёмность, составляющая, по разным данным, от 3 до 8 тонн, что вкупе с объёмным внутренним отсеком для размещения полезной нагрузки позволит разместить в нём достаточно эффективный РЛК.

С учётом указанных преимуществ на базе БПЛА С-70 «Охотник» могут быть разработаны два элемента пространственно распределённого многоцелевого комплекса воздушной разведки – это БПЛА ДРЛО С-70РР радиолокационной разведки и БПЛА С-70ВР высотной разведки.

БПЛА ДРЛО С-70РР

Логически модификация до БПЛА ДРЛО С-70РР выглядит достаточно простой – из конструкции БПЛА С-70 «Охотник» убирается всё оборудование, необходимое для размещения во внутреннем отсеке вооружения. Вместо этого устанавливается РЛК, включающий РЛС и средства радиотехнической разведки (РТР), а также аппаратура высокоскоростной шифрованной связи, в том числе и спутниковой.

Предположительно, оптимальным вариантом станет размещение во внутреннем отсеке выдвигающейся РЛС бокового обзора с плоским антенным полотном, например, с увеличенной активной фазированной антенной решёткой (АФАР) из состава РЛК «Белка» истребителя пятого поколения Су-57.

РЛС из состава РЛК «Белка»

Или же в качестве основы для РЛК может быть выбрано какое-то иное решение – в России существуют и разрабатывается значительное количество РЛС и РЛК различного типа, в основном на базе пассивных фазированных антенных решёток (ПФАР), которые хоть и считаются устаревающей технологией, но далеко не исчерпали свой потенциал с практической точки зрения, что-то да подобрать можно.

Могут быть различные варианты решений: одностенное полотно, которое сможет разворачиваться на 180 градусов, или двустенное, способное смотреть в обе стороны перпендикулярно направлению движения БПЛА ДРЛО С-70РР. Также в носовой части БПЛА может быть размещено дополнительное полотно для обзора в передней полусфере.

В такой компоновке нет ничего нового – большое неподвижное полотно РЛС, осуществляющее обзор воздушного пространства перпендикулярно направлению полёта, с дополнительными небольшими полотнами РЛС, смотрящими вперёд и назад, применяется сейчас почти во всех новых проектах самолётов ДРЛОиУ – от массивного «гриба» над фюзеляжем постепенно отходят.

Новейший американский самолёт ДРЛОиУ Boeing E-7 Wedgetail с неподвижной РЛС, обеспечивающей круговой обзор

БПЛА С-70РР должен решать не только задачи ДРЛО, но и радиолокационной разведки наземных целей и картографирования земной поверхности в режиме синтезированной апертуры, при этом работа по воздушным целям остаётся приоритетной.

БПЛА С-70ВР

Одной активной радиолокационной разведкой задачи пространственно распределённого многоцелевого комплекса воздушной разведки «Аргус» исчерпываться не должны.

Ранее в материале Дерзкие вылазки ВСУ – следствие отсутствия у ВС РФ современных разведывательных спутников и высотных самолётов-разведчиков мы говорили о том, что у Воздушно-космических сил (ВКС) России существует отставание в стратегических беспилотных высотных разведчиках. Использование платформы БПЛА С-70 «Охотник» потенциально поможет решить и эту проблему.

Основное отличие БПЛА С-70ВР от БПЛА С-70РР — это максимальное облегчение конструкции, вместо громоздкой подфюзеляжной РЛС должна устанавливаться высокоэффективная оптико-электронная станция (ОЭС), включающая дневной, ночной и тепловизионный каналы, оборудование РТР и, возможно, малоразмерная РЛС для секторного допоиска целей.

ОЭС SYERS 2 с апертурой 40 см и полем зрения более 2 градусов, обеспечивающая получение изображения с разрешением 1 метр на расстоянии в 300 километров, устанавливается на разведывательные спутники (USA-231 / ORS-1 – Operationally Responsive Space-1), высотные разведчики U-2S и стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk

Конструктивно ОЭС должна быть выполнена убирающейся в корпус БПЛА (или иметь закрывающиеся шторки), РЛС и антенны оборудования РТР должны быть выполнены конформно или также убираться в корпус.

Если для БПЛА С-70РР основные цели – это воздушные, то БПЛА С-70ВР в первую очередь предназначен для поиска и распознавания наземных (надводных) целей. Обе машины должны дополнять возможности друг друга.

Создание высотного разведчика на базе БПЛА С-70 «Охотник» выглядит логичным по нескольким причинам. Во-первых, практический потолок БПЛА С-70 «Охотник», по открытым данным, составляет 18 тыс. метров, что сопоставимо с высотой полёта RQ-4 Global Hawk. Даже если в реальности стабильная высота полёта БПЛА С-70ВР составит немногим более 15 тыс. метров или даже менее, то и этого будет вполне достаточно для решения большинства задач, особенно учитывая уменьшенную заметность этой машины.

Во-вторых, судя по всему, военно-воздушные силы (ВВС) США будут постепенно отказываться от RQ-4 Global Hawk в пользу малозаметного RQ-180 White Bat, способного выжить в сложных условиях противостояния в воздухе, – ранее мы говорили об этом в материале Стратегические высотные разведчики: от RQ-4 Global Hawk и WZ-7 Soaring Dragon до Saetbyol-4 и RQ-180 White Bat.

RQ-180 White Bat

Используя БПЛА С-70 «Охотник» в качестве основы для высотного разведчика, мы фактически «перепрыгиваем» через поколение RQ-4 Global Hawk и перейдём к машинам типа RQ-180 White Bat, хотя прямой аналогией новому американскому высотному разведчику БПЛА С-70ВР не станет, как минимум, из-за значительно меньшей дальности полёта, хотя здесь вопрос скорее будет лежать в оптимизации турбореактивного двигателя для полётов на соответствующих высотах, а также в снижении массы конструкции, в том числе и за счёт широкого применения композитных материалов, что сейчас как раз и отрабатывается на новых самолётах гражданской авиации.

Ту-214ВПУ «Дирижёр»

Серьёзной проблемой, затрудняющей использование ВКС России БПЛА, является отсутствие современной высокоскоростной шифрованной спутниковой связи, имеющей низкие задержки сигнала, – это в полной мере будет относится и к БПЛА С-70РР / БПЛА С-70ВР. Однако, даже в том случае, если такая связь имеется, то всегда существуют риски вывода её противником из строя, особенно в ходе противостояния с серьёзным противником.

Таким образом, для того чтобы обеспечить как управление самими БПЛА С-70РР и С-70ВР, так и обработку предоставляемых ими разведывательных данных, нужен некий пункт управления. Можно предположить, что оптимальной платформой для этого может стать среднемагистральный самолёт Ту-214, условную модификацию которого мы обозначим как Ту-214ВПУ (воздушный пункт управления) «Дирижёр».

По сути, реализация Ту-214ВПУ «Дирижёр» может стать наиболее простым элементом пространственно распределённого многоцелевого комплекса воздушной разведки, поскольку уже существуют модификации Ту-214Р (самолёт-разведчик для ведения радиотехнической и оптико-электронной разведки) и Ту-214СР (самолёт-ретранслятор для администрации президента РФ), обладающие частично схожим функционалом. Стоит уточнить, что у модификации Ту-214СР дальность полёта увеличена до 10 тыс. километров.

Самолёт-ретранслятор Ту-214СР

Состав комплекса и тактика применения

Предположительно, пространственно распределённый комплекс ДРЛОиУ «Аргус» должен включать в себя один самолёт Ту-214ВПУ «Дирижёр», четыре БПЛА ДРЛО С-70РР и два БПЛА С-70ВР.

В такой конфигурации комплекс «Аргус» должен быть способен контролировать примерно тысячу километров по фронту, заменяя два классических самолёта ДРЛОиУ, превосходя их в плотности радиолокационного поля, способности обнаруживать и классифицировать различные типы воздушных и наземных (надводных) целей, устойчивости к атакам противника.

Соответственно, в рамках указанной конфигурации четыре БПЛА ДРЛО С-70РР осуществляют барражирование по заданной траектории (скорее всего, эллипс или восьмёрка) на удалении порядка 200 километров друг от друга, на высоте порядка 10-12 тыс. метров. Траектория полёта БПЛА может быть синхронизирована с помощью специальных алгоритмов таким образом, чтобы минимизировать «зоны затемнения».

Примерно над ними или с некоторым выдвижением вперёд на высоте порядка 15-18 тыс. метров должны вести патрулирование высотные разведчики БПЛА С-70ВР.

Все вместе они образуют пространственно распределённую структуру, возможности сенсоров которой будут друг друга дополнять. По обнаруженным РЛС БПЛА ДРЛО С-70РР целям может быть произведён допоиск-распознавание с помощью ОЭС БПЛА С-70ВР. Средства же РТР как на БПЛА ДРЛО С-70РР, так и на БПЛА С-70ВР должны функционировать как единое целое, обеспечивая повышенную точность обнаружения радиоизлучающих объектов за счёт большого плеча триангуляции.

Воздушный пункт управления Ту-214ВПУ «Дирижёр», с которого будет осуществляться управление всеми БПЛА группы, обеспечиваться обработка поступающей с них информации, а также выдача целеуказания самолётам и иным комплексам вооружений ВС РФ, должен находиться позади, на расстоянии порядка 400–600 километров, в зависимости от того, на каком расстоянии удастся обеспечить устойчивую связь в условиях возможных помех.

В перспективе реализация отечественных проектов высокоскоростной спутниковой связи позволит обходиться и без Ту-214ВПУ «Дирижёр», осуществляя работу с БПЛА ДРЛО С-70РР и С-70ВР непосредственно с наземного пункта управления. Также могут применяться ретрансляторы связи как для увеличения расстояния между БПЛА С-70РР / С-70ВР и Ту-214ВПУ «Дирижёр», так и для управления БПЛА С-70РР / С-70ВР с наземного пункта управления.

Оборудование ретрансляции может (и должно) входить в состав указанных БПЛА С-70РР / С-70ВР, в этом случае машины, находящиеся в глубине боевых порядков и выполняющие роль ретранслятора, могут рассматриваться как резерв на случай потери БПЛА «первой линии». А находясь в тылу и выполняя функции ретрансляторов, БПЛА С-70РР дополнительно могут контролировать воздушное пространство на наличие высокоточного оружия большой дальности противника, в первую очередь низколетящих крылатых ракет и БПЛА-камикадзе, прошедших первую «линию обороны».

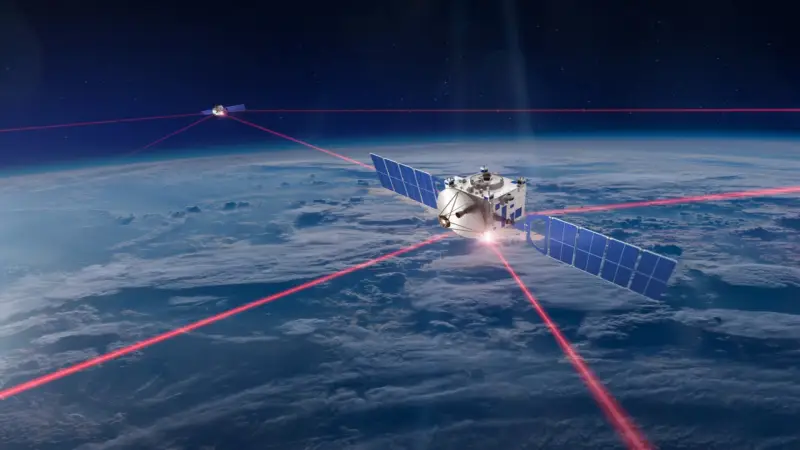

На высотах порядка 10–15 тыс. метров плотный облачный покров чаще всего отсутствует, что позволяет рассмотреть возможность применения прямой лазерной связи между БПЛА С-70РР / С-70ВР и Ту-214ВПУ «Дирижёр» – в этом случае поставить помехи такому комплексу будет невозможно в принципе. Технологии прямой высокоскоростной межспутниковой лазерной связи отработаны в США в рамках системы Starlink, ведутся такие работы и у нас.

Самозащита

Немного поговорим о самообороне БПЛА С-70РР и БПЛА С-70ВР в случае атаки ракетами «воздух-воздух» или ЗУР противника.

В случае обнаружения запуска или приближения ракет «воздух-воздух» или ЗУР противника, атакуемая машина выключает всё активное радиоизлучающее оборудование, после чего автоматически предпринимает манёвр уклонения, обеспечивая ориентацию планера в сторону атакующих ракет таким образом, чтобы минимизировать радиолокационное и тепловое излучение, одновременно производится отстрел защитных ловушек.

При этом машины, находящиеся в максимальной близости к атакуемому БПЛА, осуществляют постановку радиоэлектронных помех «со стороны». По открытым данным, именно такая тактика является наиболее эффективной для срыва захвата цели атакующими ракетами «воздух-воздух» или ЗУР противника, когда помехи ставятся не самим атакуемым самолётом, а другими машинами группы.

Выводы

Создание пространственно-распределённого комплекса ДРЛОиУ / комплексной воздушной разведки «Аргус» позволит в минимальные сроки нивелировать отставание России как в части самолётов ДРЛОиУ, так и высотных разведчиков, обеспечивая ВС РФ информационное превосходство, необходимое для обеспечения захвата стратегического господства в воздухе.

По всем признакам БПЛА С-70 «Охотник» является оптимальной платформой для создания БПЛА С-70РР и БПЛА С-70ВР – с точки зрения продолжительности полёта, возможности размещения относительно крупногабаритного и массивного РЛК (по сравнению с возможностями других имеющихся у нас БПЛА), предполагаемой близости данной платформы к серийному производству, а также её повышенной живучести на поле боя за счёт применения технологий снижения заметности.

Ещё меньше проблем должно возникнуть с созданием Ту-214ВПУ «Дирижёр», так как машины разведки и управления на базе этого самолёта уже созданы.

Применение комплекса «Аргус» в рассмотренной конфигурации позволит создавать непроницаемый щит для средств воздушного нападения противника шириной порядка тысячи километров и более при совместной работе одновременно нескольких «стай».

Разумеется, максимальной эффективности от комплекса ДРЛОиУ «Аргус» можно добиться только за счёт его глубокого взаимодействия с другими платформами – пилотируемыми и беспилотными самолётами и вертолётами, наземными РЛС, оборудованием РТР, а возможно, что и со спутниковыми средствами разведки. Впрочем, проблема интеграции различных компонент ВС РФ в единое целое – это уже совсем другая история.

Информация