О ТАРКР «Адмирал Нахимов» в свете возможностей Северного флота в 2035-2040 гг.

В предыдущих статьях я представил прогноз по составу многоцелевых подводных, надводных и воздушных сил КСФ на период до 2040 г. Вывод печален – некогда мощнейший флот СССР демонстрирует интенсивный «отрицательный рост», стремительно скатываясь к размерам флотилии. Можно ожидать, что к 2040 г. в его составе останутся (беру средние значения ранее сделанных прогнозов, каковые можно охарактеризовать скорее оптимистичными):

АПРК проекта 885 и 885М «Ясень/Ясень М» – 8 ед;

ДЭПЛ проекта 677 «Лада» - 8 ед.;

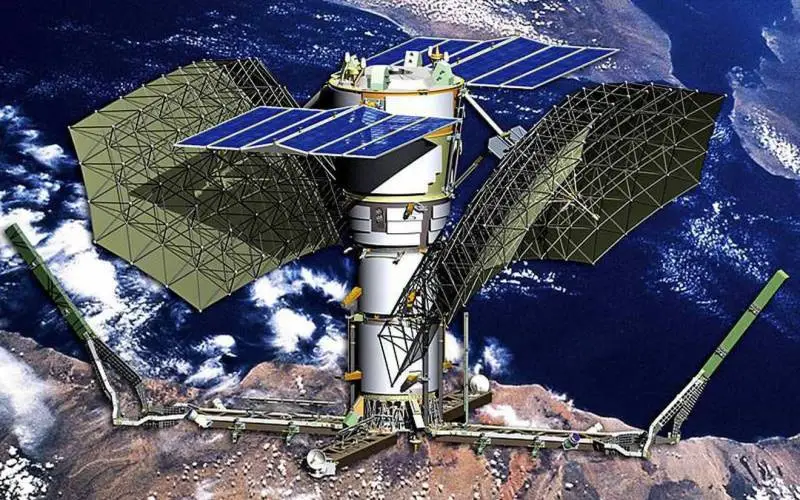

ТАРКР «Адмирал Нахимов» - 1 ед.;

БПК (ныне – фрегат) проекта 1155.1М «Адмирал Чабаненко» - 1 ед.;

Фрегатов проекта 22350 – 6 ед;

Корветов проекта 20380 – 3 ед;

Тральщиков проекта 12700 – 10 ед.

Авиация флота будет представлена:

Су-30СМ2 – 24 ед.;

МиГ-29КР/КУБР – 22 ед.;

Ту-142 в противолодочном варианте – 8-12 ед.;

Ил-38/Ил-38Н – если не будет возобновлена программа модернизации, то, вероятно, в строю останутся только Ил-38Н, то есть не более 4 ед.;

Противолодочные вертолеты Ка-27М и, при большой удаче, Ка-65 – 18-20 ед.

Плюсом к этому будет какое-то количество спасательных вертолетов, разведывательных и, возможно, легких ударных БПЛА, наподобие имеющихся сегодня «Форпост», самолетов-ретрансляторов Ту-142МР, какое-то еще вспомогательной авиации и, собственно, всё.

О задачах КСФ

В старые добрые времена, когда дискеты были большими, а мониторы — маленькими, Краснознаменный Северный флот обладал чрезвычайно впечатляющими возможностями. Во времена позднего СССР перед его ВМФ ставилось три глобальные задачи:

1. Обеспечение применения стратегических морских ядерных сил в форме ответно-встречного ракетно-ядерного удара;

2. Уничтожение вражеских ПЛАРБ в районах их боевого дежурства;

3. Нанесение поражения неприятельским группировкам флотских многоцелевых сил.

И КСФ обладал достаточными возможностями, чтобы с неплохими шансами на успех решать эти задачи в пределах своей зоны ответственности. Обеспечить устойчивость своих РПКСН, разгромить группировки флотов США и НАТО, сосредоточенные в Норвежском море, а то и, чем морской черт не шутит, прорвать Фарреро-Исландский противолодочный рубеж и вывести эскадры многоцелевых подводных лодок в Атлантику.

Безусловно, выполнение вышеперечисленного не гарантировалось – ВМС США и НАТО, готовившиеся к противостоянию в северных водах, были многочисленны и умелы. В некоторых областях американцы обладали техническим превосходством, вспомнить те же самые ПЛА «Си Вулф». Но все же, в случае Армагеддона, схватка Краснознаменного Северного флота с ВМС США и НАТО стала бы битвой если не равных, то хотя бы сопоставимых по мощи противников.

Увы, те времена давно прошли. Попробуем оценить, на что будет способен Краснознаменный Северный флот к 2040 г.

О противнике

Во времена СССР общая концепция США и НАТО в части боевых действий в северных водах сводилась к следующему:

1. Задача уничтожения советских РПКСН возлагалась на ПЛА, которые должны были, действуя в Баренцевом море и других районах патрулирования наших «стратегов» еще в мирное время, брать их на сопровождение и уничтожать в самом начале конфликта.

2. Задачи уничтожения надводных сил КСФ и нанесения ударов по сухопутным целям возлагались на палубную авиацию и крылатые ракеты подводных лодок. В норвежские воды должна была зайти АУС в составе пары авианосцев и кораблей сопровождения. Авианосцам полагалось нести самолеты в перегруз – значительная часть из них перелетала на норвежские аэродромы и действовала с них. По сути, авианосцы в данном случае выполняли роль «плавучего тыла», обеспечивая свои самолеты техобслуживанием и боеприпасами, но не заходя под удар надводных и воздушных сил КСФ.

Что же до ударов крылатыми ракетами, то их удобнее всего было бы наносить с подводных лодок из Норвежского моря, чем достигалась приемлемая безопасность носителей, но все же увеличивалось подлетное расстояние до целей на побережье и в глубине территории СССР.

Таким образом, планы США и НАТО заключались в том, что надводные силы их флотов оперировали бы в Норвежском море, не подставляясь под удар тяжелых ПКР СССР, но сохраняя возможность топить наши корабли ударами с использованием самолетов-заправщиков, «аэродромов подскока» и т. д. При этом концентрация надводных, части подводных сил и базовой патрульной авиации и других средств контроля подводной обстановки создавала мощный заслон против наших ПЛАТ и ПЛАРК, равно как и препятствовала действию противолодочных Ту-142 над Норвежским морем. А если бы надводные эскадры КСФ выдвинулись в Норвежское море, то ВМС США и НАТО могли получить известное преимущество, так как в этом случае наши корабли лишались прикрытия и поддержки легких сил флота и значительной части авиации сухопутного базирования.

При этом в Баренцевом море и далее действовали бы американские подводные лодки. Вообще говоря, АПЛ в одиночку неспособны противостоять системному противодействию надводных, подводных и воздушных сил. Но американцы делали ставку, во-первых, на свое техническое превосходство (а оно у них было, так как в части незаметности ПЛА СССР находился в догоняющем положении) и на то разумное соображение, что уничтожение РПКСН до применения ими ядерного оружия окупит любые потери «многоцелевого» подплава.

Лезть к нашим северным берегам надводными эскадрами, насколько мне известно, американцы не планировали, по крайней мере до тех пор, пока основные силы КСФ не будут уничтожены.

В целом же такая стратегия США и НАТО выглядит вполне рациональной, она не устарела и вполне может быть реализована сегодня.

Ремарка. Многие, говоря о возможной войне на Севере, упоминают климат в качестве нашего союзника. Мол, в холода американская палубная авиация не летает, катапульты на авианосцах замерзают и т. д. Не буду никого разубеждать в этом, но напомню, что РФ никогда не начнет широкомасштабные боевые действия против США первой и по собственной инициативе.

Причина проста: подобные действия чреваты ракетно-ядерным Армагеддоном, в котором Россия прекратит свое существование как держава и нация. Более половины нашего населения проживает всего лишь в сотне крупнейших городов РФ, а они сгорят в ядерном огне менее чем через час после того, как ракеты уйдут в небо. При этом у вооруженных сил РФ нет ни малейшего шанса нанести «обезоруживающий» удар, который уничтожил бы ядерный потенциал США до его применения.

Соответственно, у РФ нет шансов избежать полномасштабного ответно-встречного ракетно-ядерного удара. А раз так, то для нас война с США — это билет в один конец, и зачем бы нам его покупать по собственной воле? Безусловно, если нас вынудят, если по нам нанесут удар (даже и неядерный), каковой мы не сможем отразить, мы, конечно же, применим наш ядерный арсенал. Но зачинщиком масштабного конфликта с США РФ никогда не будет.

В то же время США, долгое время присматривающиеся к концепции «обезоруживающего» удара, могут в какой-то момент уверовать, что они в состоянии его нанести и тем самым не дать РФ применить свой ядерный потенциал. Или решить, что наше руководство ослабело настолько, что не ответит ядерным оружием ни при каких обстоятельствах. Посему, если кто и развяжет войну США и РФ, то это будут США.

Но если они решат ее развязать, то, разумеется, сделают это в удобное для себя и своих вооруженных сил время.

Обеспечение боевой устойчивости РПКСН

Важнейшая задача Краснознаменного Северного флота, так как, вне всякого сомнения, к 2040 г. часть наших морских стратегических ядерных сил будет находиться в его составе. Сегодня КСФ располагает восемью РПКСН, из которых пять проекта 667БДРМ «Дельфин», один проекта 955 «Борей» и два проекта 955А «Борей А».

Скорее всего, к 2040 г. «Дельфины», отслужив свое с честью, покинут состав флота, но им на замену встанут два строящихся ныне РПКСН проекта 955А. Вполне возможно поступление еще одного-двух, а то и трех «стратегов» более продвинутого проекта 955АМ.

Для того чтобы обеспечить их боевую устойчивость, требуется, как минимум, установить контроль нашей ближней морской зоны с недопущением туда неприятельских АПЛ и патрульной авиации. Это не позволит вражеским многоцелевым ПЛА поджидать и «садиться на хвост» нашим РПКСН на выходе из пунктов базирования, минировать подходы и т. д. Кроме того, очень важно будет наладить поиск и уничтожение вражеских ПЛА в Баренцевом море и восточнее, на маршрутах выхода на боевую службу и в районах боевого патрулирования РПКСН.

Эту задачу КСФ, даже и в таком урезанном составе, который прогнозируется мною на конец 2030-х годов, может попытаться решить: все же кое-какие козыри на руках у адмиралов КСФ останутся. Главный из них – это НАПЛ проекта 677 «Лада», которые, при условии доводки их до технической кондиции, смогут встречать американских подводников на «Вирджиниях» так же, как в свое время привечали наши «Палтусы» штатовские «Лос-Анджелесы» первых серий.

А то ведь как было? Идет ПЛА типа «Лос-Анджелес» в глубине омывающих нашу береговую линию морей, вся из себя такая бесшумная и неуязвимая. Следует необнаруженная, в гордом одиночестве, потому как лучший в мире американский ГАК никого не слышит. И вдруг — как гром среди ясного неба — кто-то активным импульсом сонара в борт стучится, и ладно еще, если звук открываемых крышек торпедных аппаратов при этом не слышен… Прозвище «черная дыра» наши «Палтусы» получили не просто так.

Да, впоследствии американцы создали еще более совершенные ПЛА, и наши «Палтусы» утратили преимущество в дистанции взаимного обнаружения. Но «Лады» его вернули.

К сожалению, проект 677 «Лада» имеет и недостатки, каковые из его же достоинств проистекают. Это неатомный подводный корабль, отчего он малошумен, но его автономность ограничена. ВНЭУ нет, так что как ни повышай емкость «батарей», хоть совершенствованием классических «батареек», хоть переходом на литий-ионные аккумуляторы, а все равно придется периодически включать дизель и греметь на полморя, чтобы эти аккумуляторы зарядить. И очевидно, что во время подзарядки наши НАПЛ чрезвычайно уязвимы как для подводных лодок, так и для патрульной авиации противника.

Следовательно, во время подзарядки НАПЛ должен кто-то прикрывать, и, дабы прикрытие было успешным, оно должно быть комплексным. Скажем, НАПЛ, отдежурив положенное в установленном квадрате, отходит в заранее оговоренный район, подходы к которому прикрываются противолодочным самолетом, а в самом районе присутствует фрегат, чей «Полимент-Редут» не позволит приблизиться патрульному «Посейдону». И будет совсем замечательно, если воздушное пространство около этого района сканирует загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС), способная предупредить фрегат о приближающихся неприятельских летательных аппаратах.

Сегодня такую функцию может взять на себя ЗГРЛС «Контейнер» или же «Подсолнух». Первая имеет стратегическое значение и может обнаруживать летательные аппараты на расстоянии до 3000 км. Плюс этой станции в том, что в неядерном конфликте уничтожить ее будет чрезвычайно непросто в силу удаленности от театра боевых действий, даже при заранее известных координатах. А они, разумеется, противнику известны, так как ЗГРЛС является стационарным и легко опознаваемым сооружением. Еще одним плюсом «Контейнера» является его способность не просто выявить налет крупного авиаотряда с норвежских аэродромов или с авианосца, но сделать это настолько вовремя, чтобы базирующиеся на наших сухопутных аэродромах авиаполки имели шанс перехватить вражескую атаку находящихся в Баренцевом море кораблей.

До сих пор распространено мнение, что ЗГРЛС — это такая палочка-выручалочка, способная решать абсолютно все задачи контроля воздушной и надводной обстановки. Это, конечно, не так, но ни в коем случае не стоит недооценивать возможностей, которые ЗГРЛС предоставляет. Тот же американский авианосец, готовящийся атаковать цели на нашем Дальнем Востоке, может так замаскироваться в трафике гражданских судов, что будет неотличим от крупного танкера. Но вот эскадрилье «Супер Хорнетов» с усилением, идущей штурмовать наш фрегат в Баренцевом море, вряд ли удастся прикинуться группой гражданских авиалайнеров.

Второй вариант, «Подсолнух», обладает куда более скромными возможностями, дальность контроля воздушного пространства, по различным данным, составляет не более 400-500 км. Причем ближе к предельной дистанции «Подсолнух» не видит низколетящие цели. Но есть и преимущества: он уже продемонстрировал свои высокие качества в учениях на Каспии и Дальнем Востоке. Так, операторам ЗГРЛС удалось своевременно обнаружить и предупредить флагман Каспийской флотилии «Дагестан» о подлете четырех низколетящих Су-24, благодаря чему сторожевик своевременно и успешно поразил (электронными пусками, конечно) угрожающие ему цели. А на ДВ при помощи ЗГРЛС не только наблюдали учения Тихоокеанского флота как на ладони, но еще и засекли два судна, ошибочно пытавшиеся зайти в район учений, что позволило их своевременно предупредить и избежать неприятных инцидентов.

Что немаловажно – ЗГРЛС «Подсолнух» обычно находится в прямом подчинении флота, а вот «Контейнер» флоту вряд ли кто-то выдаст, это епархия войск воздушно-космической обороны. В условиях, когда важна каждая секунда, принадлежащая флоту ЗГРЛС может обеспечить наилучшую скорость передачи информации. Конечно, надо стремиться к сетецентричности, чтобы то, что видит один род войск, в режиме реального времени видели бы и все остальные, но до этого нам пока немножечко далеко.

Минусом «Подсолнуха» является его уязвимость – ЗГРЛС этого типа, контролирующая воздух и море над частью акватории Баренцева моря, находится в зоне досягаемости крылатых ракет противника и может быть уничтожена им в самом начале конфликта. А раз может – значит, будут сильно стараться, оставлять такое преимущество КСФ не захочет ни один натовский адмирал.

Впрочем, пока всё это не более чем досужие измышления, поскольку ни «Контейнера», ни «Подсолнуха», которые контролировали бы Баренцево (а для «Контейнера» — и Норвежское) море, вроде бы не имеется. Но к 2040 г. вполне может появиться. По крайней мере, о стремлении обеспечить Север «Подсолнухами» (и даже начале работ по его строительству где-то на Новой Земле) слухи ходили.

А еще в открытой печати прошла косвенная информация о развертывании системы контроля подводной обстановки «Гармония», нашего аналога SOSUS, но на современном уровне. Вроде как европейцы оказались в большом недоумении по поводу того, что, невзирая на санкции, РФ удалось закупить у них кое-какое оборудование для этой системы. Все это, конечно, секретно и вообще под большим вопросом, но, если на Севере хотя бы начали что-то такое разворачивать, это прекрасно и может помочь.

Вывод же из вышесказанного прост – даже с учетом того, что в составе КСФ к 2040 г. останется хорошо, если с десяток надводных кораблей классов «корвет» и «фрегат», они, в сочетании с десятком современных тральщиков (если будут), с двумя авиаполками неплохих многофункциональных истребителей, каких-никаких противолодочных самолетов (скорее, увы, «никаких», чем «каких») и вертолетов, дивизии НАПЛ проекта 677 «Лада» и возможности задействовать часть имеющихся у флота «Ясеней М» на выполнение противолодочных функций, может быть… Повторяю – может быть, обеспечить боевую устойчивость РПКСН проектов 955/955А, а то и 955АМ все-таки позволят.

Тем более, что если не дать противнику «сесть на хвост» нашим «Бореям» при выходе из базы, то обнаружить их потом в северных водах, с их крайне непростой гидрологией, будет воистину нетривиальной задачей. Хотя и не невозможной.

Боевые действия в Норвежском море.

К сожалению, приходится констатировать, что никакими средствами для успешного противостояния флотам США и НАТО в Норвежском море КСФ располагать не будет. И НАПЛ «Лада», и все надводные корабли от фрегата и ниже, и противолодочные самолеты потребуется задействовать на задачу высшего приоритета – обеспечение боевой устойчивости РПКСН. В Норвежское море можно будет отправить разве что ТАРКР «Адмирал Нахимов», 2–3 «Ясеня» и несколько Ту-142.

Чего можно будет добиться такими силами?

В теории, кое-чего можно, особенно если мы получим на вооружение ЗГРЛС, способную отслеживать движение кораблей в Норвежском море. В этом случае в период обострения, но еще до начала войны, можно попытаться вскрыть развертывание кораблей неприятеля при помощи данных космической разведки, ЗГРЛС и доразведки силами Ту-142. А с началом войны — ударить по ним «Цирконами».

Проблема, однако, заключается в том, что американцы — не новички в морской войне и до ее начала просто не подведут свою АУС в зону досягаемости Ту-142 и «Цирконов». При этом Ту-142 могут выполнять разведывательную функцию только в мирное время, с началом конфликта они, находясь над Норвежским морем, будут немедленно уничтожены — кроме палубной авиации ТАВКР «Адмирал Кузнецов» прикрыть их там нечем, а ТАВКР, судя по последним заявлениям, никогда уже не вернется в состав флота. Истребителям сухопутного базирования, даже Су-30СМ2, не хватит радиуса действия. ЗГРЛС не сможет самостоятельно, без средств доразведки, обеспечить целеуказание для «Цирконов», а космическая разведка…

Сегодня многие уповают на морскую космическую систему разведки и целеуказания (МКРЦ) «Лиана», тем более что, по заявлениям нашего руководства, она введена в строй в полном составе. Однако, по моему мнению, данная система на сегодняшний день уступает советской МКРЦ «Легенда», при том, что последняя отнюдь не гарантировала ни разведки, ни выдачи целеуказания.

И советская, и российская МКРЦ включают в себя спутники пассивной и активной разведки. Увы, с учетом десятилетиями нарабатываемого опыта, возможности пассивной радиотехнической разведки в известной мере ограничены. Американцы умеют и сохранять режим радиомолчания, и подстраивать свои радиообмены так, чтобы активность авианосной ударной группы не отличалась от таковой у обычных коммерческих судов. Иное дело – разведка активная, осуществляемая при помощи РЛС, размещенной на спутнике.

В СССР в состав «Легенды» входили спутники «УС-А», оснащенные обзорной РЛС, способной «рассмотреть» земную поверхность с высоты в 270 км – орбиты спутника. Разумеется, для этого требовалось немало энергии, и, чтобы ее получить, «УС-А» оснащался небольшим ядерным реактором «Бук», чья мощность, по имеющимся у меня данным, не превосходила 2,3-2,5 кВт. При этом срок службы «УС-А» был весьма невелик – изначально предполагалось, что такие спутники должны работать не менее 45 суток, по факту максимальное время работы на орбите составило 134 суток, а в среднем стремилось примерно к 90 суткам.

В чем заключались сложности эксплуатации «УС-А»? Из-за малого жизненного цикла на орбите в рабочем состоянии никогда не было больше двух «УС-А» одновременно, а большую часть времени не было вообще ни одного – в период с 1974 по 1988 гг. их отправляли в космос в среднем по паре в год. При этом на низкой орбите «поле зрения» спутника было, естественно, ограниченным, так что одну и ту же точку земной поверхности пара «УС-А», по всей видимости, могла наблюдать примерно час в сутки (по полчаса каждый).

Таким образом, нашим кораблям с тяжелыми ПКР следовало оказаться в нужном месте в нужное время, а если что-то пошло не так — многие часы выжидать следующего «сеанса» целеуказания. Это вовсе не говорит о том, что МКРЦ была неработоспособной, но ее эксплуатация не давала всеведения и была делом достаточно непростым.

МКРЦ «Лиана» решила, по меньшей мере, одну проблему своей предшественницы – малый срок службы спутников активной радиолокационной разведки. Достигнуто это было тем, что эти спутники («Пион-НКС») располагаются на куда более высокой орбите – порядка 470 км. Однако такое решение повлекло за собой не только плюсы, но и существенные минусы.

«Пион-НКС» не имеют ядерного реактора и вынуждены полагаться исключительно на солнечные батареи. Судя по имеющимся изображениям, едва ли их площадь превосходит 12-15 кв. м.

При этом мощность, вырабатываемая солнечными батареями в космосе, достигает примерно 140–170 Вт на 1 м2 поверхности. Соответственно, солнечные батареи могут генерировать порядка 1,7–2,5 кВт энергии. Вроде бы, примерно столько же, сколько и реактор «Бук» у «УС-А». Но, в отличие от ядерного реактора, вырабатывающего энергию двадцать четыре часа в сутки, солнечные батареи «Пион-НКС» работают отнюдь не круглосуточно, так как значительную часть времени между ними и «звездой по имени Солнце» располагается планета Земля.

Но главная проблема не в этом, а в основном уравнении радиолокации, утверждающем, что принимаемая радаром мощность пропорциональна 4-й степени расстояния. Соответственно, чтобы обеспечивать ту же мощность приемного сигнала, что и радар «УС-А», РЛС «Пиона-НКС» на орбите в 470 км должна излучать сигнал примерно в 9,2 раза сильнее, чем излучал радар «УС-А». А мощность принимаемого сигнала для РЛС, по очевидным причинам, чрезвычайно важна.

Таким образом, можно предполагать, что, выиграв в долговечности, «Пион-НКС» сильно проигрывает «УС-А» в энергетике, что накладывает ограничения на его использование. Отмечу очень большой вес «Пиона-НКС» — 6 500 кг, в то время как «УС-А» имел только 3 800 кг, из которых 1 250 кг составлял реактор. Есть подозрение, что огромный вес «Пиона-НКС» как раз и обусловлен большим количеством аккумуляторов, которые накапливают энергию солнечных батарей, чтобы расходовать ее в период активности РЛС. То есть, вероятнее всего, РЛС «Пион-НКС» не может работать круглосуточно, на что был способен «УС-А».

И опять же – всё вышесказанное не делает МКРЦ «Лиана» чем-то негодным и неработоспособным. Она, вероятно, построена по такому принципу, что спутники пассивной разведки находят потенциальные цели, а «Пион-НКС», включая радар при пролете над ними, уточняет полученные данные. И это – вполне работоспособная схема, хорошо пригодная для ведения разведки, но имеющая значительные ограничения на выдачу целеуказания – например, для ТАРКР «Адмирал Нахимов» на применение его «Цирконов» на максимальную дальность.

Основной же проблемой МКРЦ «Лиана», на мой взгляд, является то, что параметры орбит ее спутников общеизвестны. С учетом того, что досягаемость по высоте американской противоспутниковой ракеты SM-3 даже ранних версий составляет 500 км, можно утверждать, что МКРЦ «Лиана» прекратит свое существование уже в первые сутки конфликта. А может — и в первые часы, в зависимости от расположения спутников к моменту, когда начнется война. Собственно, поскольку американские эсминцы являются носителями SM-3, «Пионы-НКС» могут быть уничтожены при первом проходе над АУГ.

О роли ТАРКР «Адмирал Нахимов» в грядущем конфликте

Всё вышесказанное свидетельствует, что ближе к 2040 г.:

1. Задача обеспечения боевой устойчивости РПКСН может быть решена только при задействовании на ее решение подавляющей части сил КСФ. И не факт, что этого будет достаточно;

2. Отряд кораблей, который можно выделить для операций в Норвежском море без ущерба для выполнении задачи №1, мал и несбалансирован;

3. КСФ не располагает средствами мониторинга воздушной, надводной и подводной обстановки в Норвежском море, позволяющей решать задачи разведки и целеуказания для сил, которые Северный флот способен туда отправить.

Безусловно, АПРК проекта 885М и ТАРКР «Адмирал Нахимов» — грозные корабли, но в Норвежском море они могут рассчитывать только на себя и свои средства обнаружения неприятеля, чего совершенно недостаточно. И если АПРК, будучи весьма скрытными, еще могут рассчитывать на какой-то успех, то у ТАРКР «Адмирал Нахимов» такого преимущества не будет. И в одиночку он против атак палубной авиации продержится недолго.

Возможно, имеет смысл и вовсе не пытаться противостоять ВМС США и НАТО в Норвежском море. Возможно, стоит попытаться развернуть наши «Ясени-М», не задействованные на поиск и уничтожение вражеских ПЛА в рамках задачи прикрытия РПКСН, у берегов США. Там их «Цирконы», снабженные ядерными боеголовками, смогут значительно усилить ракетно-ядерный удар по оплоту демократии во всем мире.

Что же до ТАРКР «Адмирал Нахимов», то, по моему мнению, в складывающихся условиях его можно использовать только в рамках создания «бастиона» в Баренцевом море, где его ЗРК смогут прикрывать НАПЛ проекта 677, а мощный ГАК и вертолетная авиагруппа — внести свою лепту в поиск вражеских подводных лодок. Использование ТАРКР для задачи, которую должны выполнять фрегаты и корветы, конечно, нерационально, но никаких иных способов его использования я, признаться, не вижу.

Информация