Главным недостатком русской Дунайской армии было слабое главнокомандование

Мобилизация каждый раз длилась от 9 до 26 дней и в целом прошла успешно. Военно-окружная реформа, создание губернских и уездных военных управлений обеспечили заблаговременную разработку более совершенных методов мобилизационной подготовки армии и страны. Также успешной мобилизации способствовал патриотический подъем, охвативший Россию. В апреле 1877 г. министр внутренних дел А. Е. Тимашев докладывал царю Александру Николаевичу: «По общему отзыву губернаторов, запасные люди собирались везде быстро и охотно; немедленно по получении сведений о призыве нижние чины спешили явиться в свои призывные пункты, пренебрегая всеми опасностями распутицы: были случаи, когда некоторые из них проходили до призывного пункта около 100 верст пешком в двое суток. Уклонившихся от явки по призыву не было». Сообщалось, что многие забракованные из молодых солдат просились служить добровольно, а зачисленные на службу просили отправить их в действующую армию.

После проведения первой мобилизации было создано шесть армейских корпусов (с 7-го по 12-й), и особый Кавказский генерала Лорис-Меликова. Четыре армейских корпуса образовали действующую армию, два корпуса (7-й и 10-й) предназначались для охраны побережья Чёрного моря. Каждый армейский корпус состоял из двух-трех пехотных и одной кавалерийской (казачьей) дивизии. Кавказский корпус были усиленным: Кавказская гренадерская дивизия, 3 пехотные дивизии, Кавказская кавалерийская и казачья дивизии. В армию было призвано 372 тыс. солдат и унтер-офицеров. В войска влилось около 6 тыс. офицеров, за всю войну — 11,5 тыс. человек. Внутри страны оставались на мирном положении ещё 730 тыс. человек. То есть, во время первой мобилизации выставили только около трети вооруженных сил России, и из этой трети первоначально только 130 тыс. назначалось в действующую армию, 60 тыс. — для обороны Причерноморья, 40 тыс. — на Кавказ. Сказывалось ошибочное мнение о «слабости» Турции, решительных результатов планировали добиться без мобилизации и усилий всех вооруженных сил империи, что как стало ясно уже в ходе войны, было стратегической ошибкой.

В феврале 1877 года было сформировано ещё восемь армейских корпусов (с 1-го по 6-й, 13-й и 14-й) и Гренадерский корпус. Из них три в марте-апреле вдвинули к Днепру (4-й, 13-й и 14-й). Кроме того, три дивизии сформировали на Кавказе. Таким образом, к моменту объявления войны Турции было мобилизовано 530 тыс. человек — около половины вооруженных сил Российской империи, 25 пехотных и 9 кавалерийских дивизий. Остальные 23 пехотных и 8 кавалерийских дивизий были оставлены на мирном положении.

Дунайская армия, предназначенная для действий на Балканском театре военных действий, формировалась постепенно в соответствии с развитием военного плана. Летом 1876 года, когда считалось возможным ограничиться лишь занятием Болгарии севернее Балкан, в состав Дунайской армии намечалось ввести лишь два корпуса. В сентябре 1876 года русское правительство решило в состав Дунайской армии ввести уже четыре корпуса (8-й, 9-й, 11 и 12-й) с резервом для них в Киевском военном округе. В конце апреля в состав Дунайской армии, в соответствии с новыми плановыми разработками, были дополнительно включены 4-й, 13-й и 14-й корпуса. Таким образом, в войну Дунайская армия вступила в составе четырех корпусов и ряда других частей, а 4-й, 13-й и 14-й корпуса фактически вошли в состав действующей армии несколько позже. С точки зрения организации Дунайская армия имела несколько серьёзных недостатков. В частности, вся кавалерия оказалась распределенной между корпусами, вследствие чего в распоряжении командования армии не оказалось конницы для решения армейских задач (стратегической разведки, глубоких рейдов вглубь с вражеской территории и т. д.). Недостаточное количество инженерных войск не могло не сказаться отрицательно при действиях на территории пересечённой многими реками, в горной местности. Серьёзные недочёты были в снабжении армии и медицинском обеспечении.

Главнокомандующим был назначен командующий гвардией и Петербургского военного округа, брат царя, великий князь Николай Николаевич Старший, помощником штаба участник войны на Кавказе, Венгерского похода и Крымской кампании, генерал Артур Адамович Непокойчицкий, помощником начальника штаба генерал-майор К. В. Левицкий. Казимир Левицкий до войны был помощником начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. Великий князь Николай обратил внимание на его удивительную трудоспособность и назначил помощником начштаба полевой армии. Начальником артиллерии стал генерал Н. Ф. Масальский, начальником инженеров — генерал А. Ф. Депп. Наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич стал главнокомандующим Кавказской армии.

Въезд великого князя Николая Николаевича в Тырново 30 июня 1877 г. на картине Н. Д. Дмитриева-Оренбургского

Стоит отметить, что главнокомандующий и штаб полевой армии были слабо подготовлены, что стало одной из причин многих неудач русской армии в войне 1877-1878 гг. Князь Николай Николаевич всю жизнь посвятил военной карьере, но имел только небольшой боевой опыт (незначительное участие в Крымской кампании). В мирное время он руководил гвардейскими частями, занимался преобразованием вооруженных сил, в области кавалерии и инженерного дела, командовал отдельным Гвардейским корпусом. По характеру он был упрям, но не обладал выраженными военными талантами, в работе был несистематичен, военного авторитета не имел, не выносил критики. Считается, что именно великий князь выступил против включения автора плана войны с Турцией Н. Н. Обручева в состав полевого штаба Дунайской армии. Видимо, недооценивая противника, считали, что война будет быстрой и победоносной, поэтому главнокомандующим может быть слабый полководец.

При такой слабой в полководческом отношении фигуре нужен был сильный и хорошо подготовленный начальник штаба. Понимая это, военный министр Дмитрий Милютин рекомендовал на должность начальника штаба Дунайской армии генерала Обручева, человека в военном отношении, несомненно, талантливого. Являясь одним из главных авторов плана войны, с решительной целью и быстрой кампанией, Обручев, как никто другой, подходил к роли начальника штаба. Но Николай Николаевич отверг кандидатуру Обручева. По этой причине Обручев был командирован на вспомогательный Кавказский театр войны. В итоге начальником штаба Дунайской армии, по просьбе Николая Николаевича, был назначен генерал Артур Непокойчицкий. Это был боевой генерал, но уже пожилой (1813 года рождения). В эпоху императора Александра II Непокойчицкий был призван к разработке разнообразных законодательных актов и административных вопросов, и в последнее время был председателем Военно-кодификационной комиссии. За время длительного пребывания на чисто канцелярской работе Непокойчицкий сильно оторвался от войск. В результате деятельность Непокойчицкого на посту начштаба, была, по отзывам современников, малоэнергичной. Также его обвиняли в том, что он обворовывал армию (махинации компании «Грегер, Горвиц и Коган»).

А. А. Непокойчицкий. Гравюра с фотографии, 1878

Пожилой Непокойчицкий переложил большую часть работы на педантичного и угодливого К. В. Левицкого. Он во время войны вызвал ненависть в армии и обществе, считаясь с его польским происхождением, его обвиняли в измене, возлагая на Левицкого ответственность за все военные неудачи. Казимир Васильевич изменником не был. А. Н. Витмер, близко и хорошо знавший Левицкого, в своих воспоминаниях о нём говорит, что «никаких польских тенденций в нем решительно не было» и «как человек безусловно честный, ни на какую измену он, конечно, способен не был», но всеми качествами своей натуры он не был пригоден к той роли, которую судьба определила ему играть в эту войну «при решительном, но малосведущем главнокомандующем и совершенно инертном его начальнике штаба Непокойчицком… Характера живого, впечатлительного, Левицкий был скор в своих решениях, но, приняв решение, поддавался сомнениям, вечно колебался, суетился и суетил других; в своем военном деле он был весь в деталях; плохой аналитик, он совсем не был способен к синтезу; основательно знавший теорию военного дела, он проявлял полное непонимание его принципов и неумение разобраться в обстановке и применить теорию к практике; педант, он отличался чрезвычайной рассеянностью и забывчивостью; человек искренний, он не умел привязывать к себе людей и многим вредил своими предвзятыми суждениями о них (Скобелев); много работавший сам и требовательный к подчиненным, он не умел ценить работы других, поощрять их и отстаивать их интересы и заслуги…» (Витмер А. Н. Генерал Левицкий.).

Таким образом, главнокомандование русской Дунайской армии было слабым, явно оказалось не на своём месте. Николай Николаевич, Непокойчицкий (во второй период своей деятельности) и Левицкий были типичными генералами «мирного времени». Неудовлетворительное верховное командование стало причиной основной части неудач Дунайской армии во время войны. Не лучше обстояло дело с верховным командованием на Кавказе. Великий князь Михаил Николаевич обладал познаниями в области артиллерии, но полководческие способности у него также отсутствовали.

Гравюра Казимира Васильевича Левицкого по рисунку Бореля

Оборона Черноморского побережья

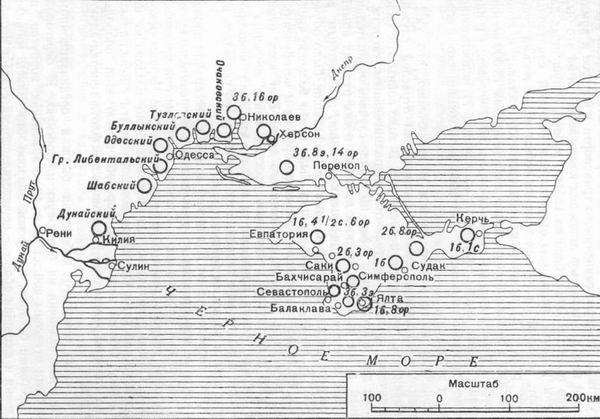

Большое внимание, даже чрезвычайное, уделили обороне Черноморского побережья. Сказывался печальный опыт Крымской войны, боялись вражеского десанта (турецкого и английского). Организация обороны побережья было подразделено на береговую и морскую. Сухопутную оборону осуществляли войска 7-го и 10-го корпусов, береговые батареи, морскую — корабли и суда Черноморского флота, минные заграждения. Общее руководство обороной было возложено на командующего войсками Одесского военного округа генерала В. С. Семеку. Морской обороной руководил главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Н. А. Аркас. Армейские корпуса заняли всю береговую линию на восток от румынской границы. Войска размещались неравномерно. Части корпусов, имея в своём составе подвижные конно-артиллерийские и кавалерийские отряды, располагались группами с расчётом быстрого выдвижения на опасное направление. Для постоянного наблюдения за морем и береговой линией были развёрнуты наблюдательные посты, связанные телеграфом с подвижными отрядами. Войска располагались эшелонированно, с увеличением их численности по мере удаления от берега.

Основным средством обороны портовых городов и важнейшим звеном обороны побережья, стали минные заграждения и береговые батареи. Линия минных заграждений находилась в море на расстоянии дальности действительного огня береговых батарей, что оберегало порт и город от артиллерийского обстрела с моря. Батареи береговой артиллерии связывались телеграфом и визуальной связью со специально развёрнутыми на подступах к портам сигнально-наблюдательными постами. Для обеспечения точности и быстроты открытия огня береговой артиллерии акватория порта была разделена на заранее пристрелянные квадраты. На сухопутные батареи были направлены морские офицеры. В ночное время рейды и районы минных заграждений освещались мощными прожекторами, в входы в гавани закрывались бонами. Для усиления обороны открытого со стороны моря Одесского порта были использованы обе «поповки» (броненосцы береговой обороны) и подготовлены шесть плавучих батарей, а для обороны Очакова и Керчи — четыре батарейных бронированных плота. Судовой состав обороны портов также включал 14 малых пароходов, вооруженных легкими 4-фунтовыми пушками, а также буксирными шестовыми минами, 9 паровых катеров и 8 шхун — брандвахт для проводки торговых судов через проходы в минных заграждениях. Ночью пароходы и катера несли дежурство за внешней линией минных заграждений. При попытке прорыва противника на рейд пароходы должны были ударить вражеский корабль обеими шестовыми минами.

Мелкосидящие малые пароходы были непригодны для дальнего крейсерского плавания в результате ограниченности радиуса их действия и тихоходности. Поэтому было решено привлечь в состав флота также и крупные суда Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), которые предназначались для ведения «активной обороны Чёрного моря». В результате к службе были привлечены пять быстроходных пароходов: «Владимир», «Великий князь Константин», «Веста», «Аргонавт», «Россия», которые вместе с судами Черноморского флота «Ливадия», «Эриклик» и «Эльборус» служили для разведывательной службы и действий на неприятельских коммуникациях. Пароходы вооружили, превратив в вспомогательные крейсера. Так, «Князь Константин» получил на вооружение одну 6-дюймовую (152-мм) мортиру, две 9-фунтовых (107-мм), две 4-фунтовых (87-мм) и две 3-фунтовых (76-мм) нарезные пушки, а также шестовые мины. Главным оружием стали четыре паровых минных катера, поднимавшихся на борт парохода специально сконструированными шлюпбалками. На пароходе «Веста» установили пять 6-дюймовых мортир, два 9-фунтовых и одно 4-фунтовое орудия, по две скорострельные пушки системы Энгстрема и Гатлинга и приборы автоматической стрельбы.

Таким образом, оборона побережья была хорошо подготовлена и основывалась на использовании стационарных и маневренных средств. Правильный выбор сил и средств противокорабельной и противодесантной обороны обеспечил устойчивость русской обороны на берегах Чёрного моря в течение всей войны. Сильный по составу турецкий флот не смог провести ни одной удачной операции. Но существовал и серьёзный недостаток — на оборону побережья были отвлечены явно избыточные силы двух армейских корпусов. Центры обороны в Севастополе, Очакове, Одессе и Керчи ни разу за всю войну не подверглись нападению, а вражеских десантов, кроме небольших на Кавказе, нигде не высаживалось. Очевидно, что в 1877-1878 гг. британцы (не имея поддержки других великих держав) ни за что не рискнули бы на высадку в Причерноморье крупного десанта. Для отражения же возможных мелких десантов турецких войск вполне хватило бы сил 1-2 дивизий и местных ополчений. Другие войска лучше было направить в Дунайскую армию, усилив мощь первого удара.

Расположение отрядов 7-го и 10-го корпусов для обороны Черноморского побережья к началу августа 1877 г. Источник: Н. И. Беляев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Между объявлением мобилизации объявлением войны прошло свыше пяти месяцев. Корпуса действующей армии были перевезены по железным дорогам в долину Днестра и расположились постоем у обывателей, частью в Бессарабии, частью в уездах Подольской и Херсонской губерний (скученность войск и антисанитария привели к эпидемии тифа).

В марте 1877 года войска стали выдвигаться к Дунаю. Проводилась разведка маршрутов, ремонт дорог и мостов. Так как румынская железная дорога Унгены — Бухарест (длиной в 610 км) имела ограниченную пропускную способность и не могла обеспечить перевозку всей Дунайской армии, русский штаб спланировал движение большей части войск своим ходом. Особое внимание уделили правильной организации марша. Войска заблаговременно сосредоточились в исходных районах. Впервые для управления войсками был использован телеграф.

Продолжение следует…

Информация