Шифровальщики Петра I. Император-новатор. Окончание

«Когда сии письма получите, то дайте в наши шанцы сегодня знак, не мешкав, одним великим огнем и пятью пушечными выстрелами рядом… что вы те письма получили», — писал Петр I коменданту Полтавы И. С. Келлину 19 июня 1709 года, когда сразу для надёжности с шестью ядрами отправил шифрованное сообщение. Спустя два дня комендант отписался Меньшикову о «тревоге в шведском лагере и перегруппировке войск неприятеля в связи с переходом русской армии на правый берег Вокслы». Сообщение было доставлено, естественно, по баллистической траектории в стальной болванке.

Полтавская битва

Использовались в армии Петра и собаки для передачи секретных сообщений. Непосредственно у самого императора был специально обученный пес, доставляющий командованию подразделений шифрованные приказы. Собака также обеспечивала обратную связь командования с верховным главнокомандующим. Собственно, почтовые собаки и появились впервые в русской армии именно при Петре I, и с тех пор они стали широко применяться.

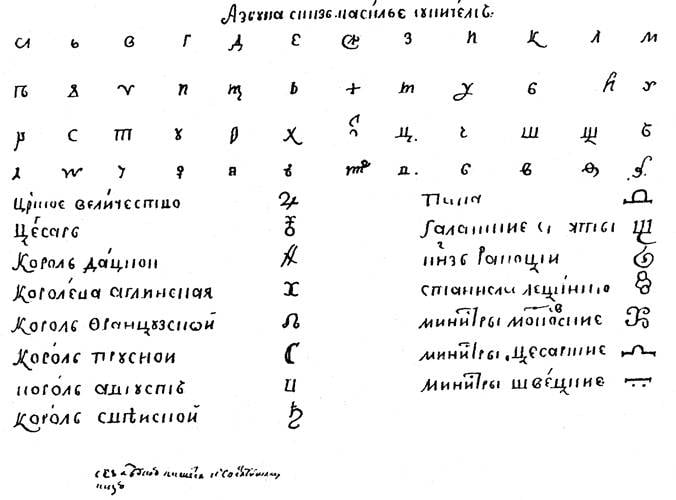

Шифр для защиты переписки между А. Д. Меньшиковым и В. Л. Долгоруким

В 1716 году был принят «Устав воинский», первый в истории России документ подобного рода. Какая связь здесь с главной темой данного цикла? Дело в том, что в соответствии с Уставом были впервые учреждены должности «адъютантов, ординарцев, курьеров для передачи и доставки секретных донесений», а также обновлены «Правила действия военно-полевой почты». Причем редактуру вносил лично Петр I. Теперь военные почтальоны отвечали за оперативную доставку шифрованной корреспонденции между подразделениями армии, флота и Военной коллегией с Адмиралтейств-коллегией.

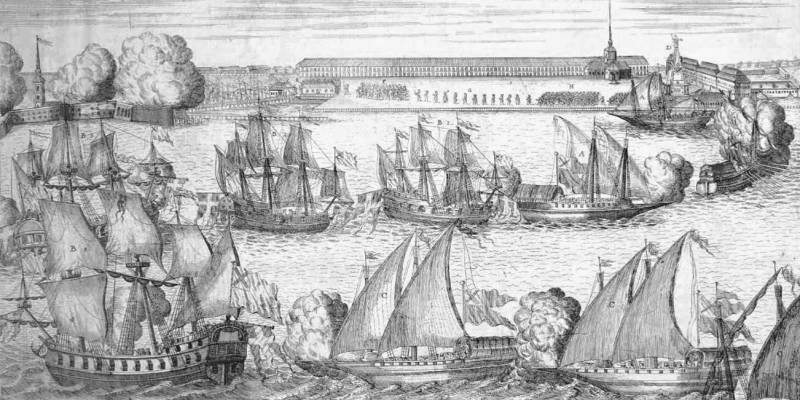

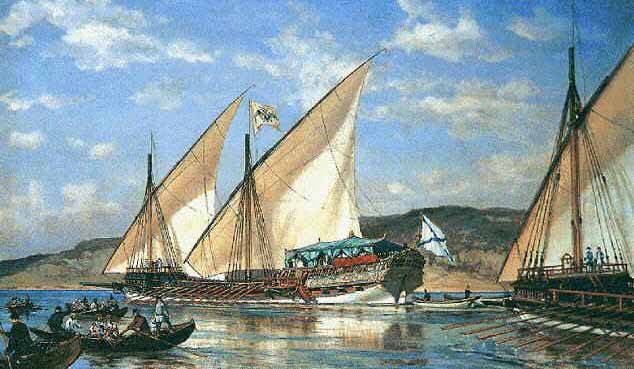

Со временем Петр I ввел еще одну инновацию – на флоте появилась служба наблюдения и связи. В качестве связных были скоростные суда, на которые также возлагались разведывательные функции наблюдения за противником. Стрельба, световая индикация и флажки в руках сигнальщика использовались для дистанционной передачи данных, состоящих обычно из нескольких предложений. Нередко для ускорения передачи могли применять сразу два или три флага, при этом каждый флаг (комбинация флагов) зашифровывал фразу. На пунктах приема были предусмотрены кодовые книги со сводами сигналов для расшифровки. Эти инновации были очень успешно использованы летом 1720 года, когда Россия столкнулась с объединенными военно-морскими силами англичан и шведов на Балтике. Своевременное обнаружение сил противника и оперативное оповещение позволило нашим кораблям эффективно защитить берег. А 28 июня того же года около 60 русских галер атаковали шведов у мыса Гренгам, да так лихо, что англичане побоялись сунуться в эту заварушку. В итоге большая часть шведов побитыми ушла домой, а русский флот пополнился четырьмя трофейными фрегатами. Это была всего лишь одна из славных страниц русского галерного флота – наши моряки регулярно высаживались в тылу шведов, уничтожая материальную базу противника. Все это было возможно благодаря развитой и эффективной морской службе наблюдения и связи.

Галеры Петра I

Значительно расширившийся диапазон государственных дел Петра I несколько ограничил его шифровальную работу. Император и его приближенные стали меньше времени тратить на производство новых шифров. Поэтому шифры приходилось использовать длительное время и на разных каналах связи, что потенциально могло привести к их дискредитации. Были примеры использования шифровального аппарата не в интересах Петра I. Так, во время мирных переговоров между Россией и Швецией в 1718-1719 годах связь между императором и переговорщиками Я. Брюсом и А. И. Остерманом велась посредством специального шифра. Но Остерман при этом вел двойную игру и переписывался особым немецким шифром с П. П. Шафировым. Ключевой темой его «левой» переписки было возможное заключение после перемирия со Швецией военного союза для нападения на другие европейские страны. Петр I был против такой инициативы, так как осознавал степень истощения страны от многолетней войны. По этой причине предатели использовали особые шифры в подпольных переговорах, что само по себе могло стать причиной ярости монарха. Но затея Остермана — Шафирова не выгорела, Карла XII убила шальная пуля, и мирный договор не был вообще подписан. Воевали русские со шведами еще два года, а история Северной войны закончилась Ништадтским мирным договором, на котором Россию вновь представляли неоднозначные Остерман и Брюс.

«Сия цифирь зело к разобранию легка», — примерно так царь Петр I забраковывал новые шифры на предмет криптографической стойкости. И это также можно записать в послужной список императора-новатора России. Первые криптоаналитические работы берут своё начало в эпоху Петра и многие из них были связаны с дешифровкой западных секретных документов. В этой связи были разосланы директивы во все иностранные представительства России с требованием вести работу по сбору любой информации о новых шифровальных алгоритмах соседей. При этом особое внимание уделялось добыче открытых текстов шифровок, так как простейший прием «открытый текст – шифрованный текст» в 99% раскалывал любой шифр той эпохи. В этом очень помогли многочисленные трофеи, которые завоевала русская армия на полях Северной войны. Переходили в стан противника и «секретоносители» из Швеции. Так, после разгрома под Полтавой «первый шведскiй министръ, графъ Пиперъ, увидя, что ему спастись невозможно, самъ прiъхалъ въ Полтаву купно съ секретарями королевскими Цедергольмомъ и Дибеномъ». То есть в руки русских вполне могли попасть ключи к многим шведским шифрам.

В то же время нет достоверных данных о дешифровке шведами русских донесений, но вот агентура у противника работала неплохо. Примером может служить случай в местечке Биржи, где в 1701 году состоялась встреча Петра с Августом II. Карл XII заранее узнал об этой встрече и направил к саксонцам агента, офицера шотландского происхождения. Этому агенту удалось получить чин поручика саксонского кирасирского полка и завести хорошие отношения с секретарями обоих государей. Благодаря этому шведский агент получил сведения обо всех решениях, принятых в Биржах, и о содержании переписки между делегациями и их столицами.

А в 1719 году русский шифр все-таки вскрыли… И сделали это наши многовековые заклятые друзья британцы в одном из своих «черных кабинетов». Раскрыт был один из шифров простой замены, что, однако, не стало трагедией – в начале 20-х годов в России уже вошли в употребление шифры пропорциональной замены. А на этот алгоритм зубов у англичан тогда не хватило.

Эпоха Петра I стала временем прорыва России в шифровальном деле и криптоаналитической работе. Империя выбилась в мировые лидеры в этой сфере, положительные результаты не заставили себя долго ждать.

По материалам:

Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. Часть I. М.: Гелиос, 2002.

Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Издательское объединение «Культура», 1990. Репринтное воспроизведение издания: СПб.: Изданiе книжнаго магазина П. В. Луковникова, 1914.

Кудрявцев Н. А. Государево Око. Тайная дипломатия и разведка на службе России. М.: ОЛМА-Пресс, 2002.

Соболева Т. А. История шифровального дела в России. М.: ОЛМА-Пресс-Образование, 2002.

Kahn D. The codebreakers. N-Y: Macmillan Publ. Co., 1967.

Информация